Britishmania, by Jove!

Après les JO, qu’est-ce-que l’esprit britannique? Réponse avec 10 bandes-dessinées amoureuses du Royaume-Uni, de Blake et Mortimer à V pour Vendetta.

Après les JO, qu’est-ce-que l’esprit britannique? Réponse avec 10 bandes-dessinées amoureuses du Royaume-Uni, de Blake et Mortimer à V pour Vendetta.

The End. Les vacanciers vont pouvoir retourner pleinement à leur torpeur estivale et les travailleurs n’ont plus de divertissement pour les aider à affronter l’ennui d’un mois d’août au boulot. Après deux intenses semaines de compétition, les Jeux Olympiques se sont achevés à Londres. C’en est terminé des épreuves sportives, mais aussi des célébrations festives du patrimoine et de la culture britannique. La cérémonie de clotûre fut globalement ennuyeuse, mais chacun conservera en mémoire celle qui a ouvert les olympiades. Le show à grand spectacle orchestré par Danny Boyle était un véritable hymne à la Grande-Bretagne, son histoire, ses traditions et sa culture populaire. Le coup de projecteur (et de feux d’artifices) parfait pour faire, pendant quelques jours, de Londres le centre du monde.

Comme ça va être dur de se déshabituer de voir tous les jours Tower Bridge à la télévision ou d’entendre Big Ben sonner l’heure sur les chaînes du service public, je vous ai préparé une petite sélection de bandes-dessinées pour rester dans l’ambiance britannique, à travers des événements historiques ou des traits culturels bien marqués. La plupart ne sont pas le fait d’auteurs insulaires (même si l’incontournable Alan Moore est là deux fois), car la Grande-Bretagne fascine bien au-delà de ses frontières, y compris dans le monde de la BD.

- So British (Blake et Mortimer)

Dans l’esprit, c’est peut-être la plus britannique des bandes-dessinées. Et pourtant, en dépit du nom et de la dégaine très anglo-saxonne de son auteur, elle est l’oeuvre d’un Belge. Le mythique tandem formé par Blake et Mortimer est en effet la quintessence d’un certain british way-of-life. D’un côté un blond capitaine gallois du MI-5, de l’autre un roux professeur écossais flanqué de son fidèle serviteur Indien. Le tout ponctué des fameux “Damned” et autres “By Jove” qui font toute la saveur des dialogues. Leurs nombreuses aventures les amènent à sauver le monde au cours d’une épique troisième guerre mondiale, à découvrir des civilisations perdues et même à voyager dans le temps. Mais si vous ne devez lire qu’un album, probablement le plus british de tous, c’est bien évidemment sur La Marque Jaune qu’il faut vous jeter. Le duo enquête sur une mystérieuse série de vols, dont le plus audacieux n’est rien de moins que celui de la couronne royale au sommet de la Tour de Londres. Un modèle d’ambiance en bande-dessinée… Et si vous voulez reprendre une tasse de thé humoristique, la parodie des Aventures de Philip et Francis est particulièrement réussie.

Dans l’esprit, c’est peut-être la plus britannique des bandes-dessinées. Et pourtant, en dépit du nom et de la dégaine très anglo-saxonne de son auteur, elle est l’oeuvre d’un Belge. Le mythique tandem formé par Blake et Mortimer est en effet la quintessence d’un certain british way-of-life. D’un côté un blond capitaine gallois du MI-5, de l’autre un roux professeur écossais flanqué de son fidèle serviteur Indien. Le tout ponctué des fameux “Damned” et autres “By Jove” qui font toute la saveur des dialogues. Leurs nombreuses aventures les amènent à sauver le monde au cours d’une épique troisième guerre mondiale, à découvrir des civilisations perdues et même à voyager dans le temps. Mais si vous ne devez lire qu’un album, probablement le plus british de tous, c’est bien évidemment sur La Marque Jaune qu’il faut vous jeter. Le duo enquête sur une mystérieuse série de vols, dont le plus audacieux n’est rien de moins que celui de la couronne royale au sommet de la Tour de Londres. Un modèle d’ambiance en bande-dessinée… Et si vous voulez reprendre une tasse de thé humoristique, la parodie des Aventures de Philip et Francis est particulièrement réussie.

- Documentaire champêtre (L’île Noire)

Tintin, le plus célèbre globe-trotter de la bande-dessinée, ne pouvait pas faire l’économie d’un voyage en Grande-Bretagne. C’est chose faite dans l’Île Noire, où le reporter belge suit la piste d’un gang de faux-monnayeurs. Cette aventure dans la campagne britannique, bien menée, riche en action et en rebondissements, est aussi l’occasion de développer une belle galerie de personnages, de la première apparition du maléfique Docteur Müller jusqu’à Ranko, l’inoubliable gorille gardien d’une ruine écossaise et dont les cris terrorisent les marins des alentours. Mais l’Île Noire se singularise par son souci de l’exactitude du détail, présent dans toute l’oeuvre hergéenne mais ici poussé à son paroxysme. Et pour cause: si une première version est parue en 1938, puis une seconde en couleurs en 1943, Hergé a du s’atteler à une troisième version en 1965 car… les britanniques ne trouvaient pas les deux premières assez réalistes. L’ensemble de l’album a été repris avec minutie, et chaque véhicule, chaque vêtement qui apparaissent sont désormais issus d’une recherche documentaire rigoureuse. Les tintinophiles les plus fous peuvent s’offrir le beau livre grand format Dossier Tintin l’Île Noire, qui permet de contempler l’évolution entre ces trois versions.

Tintin, le plus célèbre globe-trotter de la bande-dessinée, ne pouvait pas faire l’économie d’un voyage en Grande-Bretagne. C’est chose faite dans l’Île Noire, où le reporter belge suit la piste d’un gang de faux-monnayeurs. Cette aventure dans la campagne britannique, bien menée, riche en action et en rebondissements, est aussi l’occasion de développer une belle galerie de personnages, de la première apparition du maléfique Docteur Müller jusqu’à Ranko, l’inoubliable gorille gardien d’une ruine écossaise et dont les cris terrorisent les marins des alentours. Mais l’Île Noire se singularise par son souci de l’exactitude du détail, présent dans toute l’oeuvre hergéenne mais ici poussé à son paroxysme. Et pour cause: si une première version est parue en 1938, puis une seconde en couleurs en 1943, Hergé a du s’atteler à une troisième version en 1965 car… les britanniques ne trouvaient pas les deux premières assez réalistes. L’ensemble de l’album a été repris avec minutie, et chaque véhicule, chaque vêtement qui apparaissent sont désormais issus d’une recherche documentaire rigoureuse. Les tintinophiles les plus fous peuvent s’offrir le beau livre grand format Dossier Tintin l’Île Noire, qui permet de contempler l’évolution entre ces trois versions.

- Victorians secrets (From Hell)

Pour s’attaquer à un mythe aussi énorme que Jack l’Éventreur, il fallait un scénariste hors-normes. Ca tombe bien, Alan Moore est de ceux-là. L’auteur de Watchmen, probablement l’un des meilleurs comics de tous les temps, s’est associé au dessinateur Eddie Campbell pour livrer une véritable fresque sur le Londres de l’époque victorienne. Car au-delà du serial killer anglais, c’est bien la ville de Londres qui est l’héroïne de ce très sombre roman graphique. A travers les pérégrinations du tueur, Alan Moore dresse une géographie londonienne ésotérique, où chaque monument, chaque clocher recèle une signification cachée. Comme un contrepoint aux très sophistiquées intrigues maçonniques de la haute société, le duo Moore-Campbell dépeint aussi le peuple des bas-fonds et bien évidemment le milieu de la prostitution. C’est là le revers de la médaille victorienne, de cette Angleterre triomphante et sûre d’elle-même issue de la révolution industrielle.

Pour s’attaquer à un mythe aussi énorme que Jack l’Éventreur, il fallait un scénariste hors-normes. Ca tombe bien, Alan Moore est de ceux-là. L’auteur de Watchmen, probablement l’un des meilleurs comics de tous les temps, s’est associé au dessinateur Eddie Campbell pour livrer une véritable fresque sur le Londres de l’époque victorienne. Car au-delà du serial killer anglais, c’est bien la ville de Londres qui est l’héroïne de ce très sombre roman graphique. A travers les pérégrinations du tueur, Alan Moore dresse une géographie londonienne ésotérique, où chaque monument, chaque clocher recèle une signification cachée. Comme un contrepoint aux très sophistiquées intrigues maçonniques de la haute société, le duo Moore-Campbell dépeint aussi le peuple des bas-fonds et bien évidemment le milieu de la prostitution. C’est là le revers de la médaille victorienne, de cette Angleterre triomphante et sûre d’elle-même issue de la révolution industrielle.

- London sous les bombes (La trilogie du Blitz)

La meilleure illustration que l’Histoire a pu donner au légendaire flegme britannique est sûrement l’attitude des Londoniens durant le Blitz. Le Blitz, c’est cette intense campagne de bombardement menée par la Luftwaffe durant la Seconde guerre mondiale, entre 1940 et 1941. Chaque nuit, un tombereau de bombes s’abattait sur les plus grandes villes de l’Angleterre, Londres au premier chef, et chaque matin, leurs habitants sortaient constater les dégâts et se mettaient aussitôt à réparer avec ce qui leur tombait sous la main. Dans la trilogie du Blitz, François Rivière et Floc’h, deux passionnés de la Grande-Bretagne, rendent hommage au caractère inouï des britanniques durant cette période. Illustrées par une ligne claire typique, leurs histoires mettent en scène ces Londoniens confrontés aux bombardements mais qui continuent à vaquer à leurs préoccupations “normales”, depuis des intrigues amoureuses jusqu’à la fameuse cup of tea de 5 o’clock.

La meilleure illustration que l’Histoire a pu donner au légendaire flegme britannique est sûrement l’attitude des Londoniens durant le Blitz. Le Blitz, c’est cette intense campagne de bombardement menée par la Luftwaffe durant la Seconde guerre mondiale, entre 1940 et 1941. Chaque nuit, un tombereau de bombes s’abattait sur les plus grandes villes de l’Angleterre, Londres au premier chef, et chaque matin, leurs habitants sortaient constater les dégâts et se mettaient aussitôt à réparer avec ce qui leur tombait sous la main. Dans la trilogie du Blitz, François Rivière et Floc’h, deux passionnés de la Grande-Bretagne, rendent hommage au caractère inouï des britanniques durant cette période. Illustrées par une ligne claire typique, leurs histoires mettent en scène ces Londoniens confrontés aux bombardements mais qui continuent à vaquer à leurs préoccupations “normales”, depuis des intrigues amoureuses jusqu’à la fameuse cup of tea de 5 o’clock.

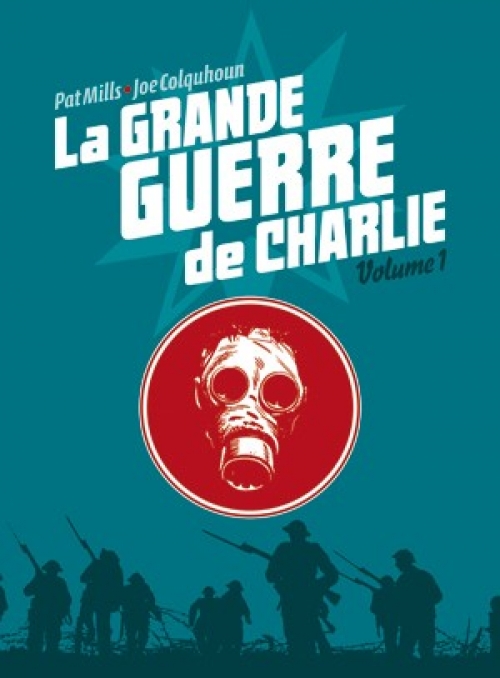

- Bête de Somme (La Grande Guerre de Charlie)

Une guerre mondiale plus tôt, les Anglais venaient combattre sur les champs de bataille du continent, notamment dans la Somme où ils payèrent un très lourd tribut. La Grande Guerre de Charlie, oeuvre des deux auteurs britanniques Pat Mills et Joe Coldhoun, nous raconte la Première guerre mondiale d’un point de vue anglo-saxon, en l’occurrence celui de Charlie, engagé dans un des conflits les plus meurtriers de l’Histoire à l’âge de 16 ans. Les descriptions réalistes des conditions de vie sur le front et des horreurs de la guerre, alimentés par des faits-réels, évoquent évidemment le travail de Tardi sur le conflit. Mais en s’attachant à suivre l’armée britannique plutôt que nos fameux Poilus, la Grande Guerre de Charlie constitue une vraie originalité dans le paysage très encombré des BD sur la Première guerre mondiale.

Une guerre mondiale plus tôt, les Anglais venaient combattre sur les champs de bataille du continent, notamment dans la Somme où ils payèrent un très lourd tribut. La Grande Guerre de Charlie, oeuvre des deux auteurs britanniques Pat Mills et Joe Coldhoun, nous raconte la Première guerre mondiale d’un point de vue anglo-saxon, en l’occurrence celui de Charlie, engagé dans un des conflits les plus meurtriers de l’Histoire à l’âge de 16 ans. Les descriptions réalistes des conditions de vie sur le front et des horreurs de la guerre, alimentés par des faits-réels, évoquent évidemment le travail de Tardi sur le conflit. Mais en s’attachant à suivre l’armée britannique plutôt que nos fameux Poilus, la Grande Guerre de Charlie constitue une vraie originalité dans le paysage très encombré des BD sur la Première guerre mondiale.

- Le Jour d’après (La Zone)

Vous voulez découvrir l’Angleterre mais vous êtes agoraphobe? Attendez l’année 2019, vous ne devriez plus être trop embêté par les touristes… En effet, dans La Zone, Eric Stalner fait le postulat que cette année là, 95% de la population britannique aura disparu suite à une catastrophe. L’intrigue se déroule elle un demi-siècle plus tard, en 2067, dans une Angleterre redevenue sauvage et peuplée de toutes petites communautés humaines éparses. On suit Lawrence, explorateur-archéologue mal vu dans son village car il est un des rares à s’intéresser à un passé que tout le monde rejette. Une passion qu’il transmet à une jeune élève à qui il apprend à lire et à écrire l’anglais, cette langue déjà oubliée. Mais un jour, elle disparaît avec son bien le plus précieux: une carte du Royaume-Uni. Il part à sa recherche, dans un road-trip post-apocalyptique aussi classique qu’efficace. Si vous avez voir une Angleterre vidée de ses habitants, comme dans le film 28 Jours plus tard, La Zone vous attend.

Vous voulez découvrir l’Angleterre mais vous êtes agoraphobe? Attendez l’année 2019, vous ne devriez plus être trop embêté par les touristes… En effet, dans La Zone, Eric Stalner fait le postulat que cette année là, 95% de la population britannique aura disparu suite à une catastrophe. L’intrigue se déroule elle un demi-siècle plus tard, en 2067, dans une Angleterre redevenue sauvage et peuplée de toutes petites communautés humaines éparses. On suit Lawrence, explorateur-archéologue mal vu dans son village car il est un des rares à s’intéresser à un passé que tout le monde rejette. Une passion qu’il transmet à une jeune élève à qui il apprend à lire et à écrire l’anglais, cette langue déjà oubliée. Mais un jour, elle disparaît avec son bien le plus précieux: une carte du Royaume-Uni. Il part à sa recherche, dans un road-trip post-apocalyptique aussi classique qu’efficace. Si vous avez voir une Angleterre vidée de ses habitants, comme dans le film 28 Jours plus tard, La Zone vous attend.

- English Gévaudan (Les Carnets de Darwin)

Panique sur le Yorkshire. Une série de meutres sauvages a stoppé la construction du chemin de fer. Le Premier ministre britannique fait appel au naturaliste Charles Darwin pour faire la lumière sur l’affaire. Le futur théoricien de l’évolution débarque sur place et dissèque des cadavres copieusement amochés. Qui se cache derrière la boucherie ? Un griffu, créature mythique et surpuissante ? Un être mal intentionné qui veut ralentir les travaux de la ligne ferroviaire ? Darwin, entre deux bouteilles de scotch et une passe dans une rue mal famée, tente de mener l’enquête. Le dessin d’Ocana, sombre et dynamique à la fois, porte avantageusement ce thriller à la sauce victorienne, sorte d’écho à From Hell.

Panique sur le Yorkshire. Une série de meutres sauvages a stoppé la construction du chemin de fer. Le Premier ministre britannique fait appel au naturaliste Charles Darwin pour faire la lumière sur l’affaire. Le futur théoricien de l’évolution débarque sur place et dissèque des cadavres copieusement amochés. Qui se cache derrière la boucherie ? Un griffu, créature mythique et surpuissante ? Un être mal intentionné qui veut ralentir les travaux de la ligne ferroviaire ? Darwin, entre deux bouteilles de scotch et une passe dans une rue mal famée, tente de mener l’enquête. Le dessin d’Ocana, sombre et dynamique à la fois, porte avantageusement ce thriller à la sauce victorienne, sorte d’écho à From Hell.

- Punk attitude (Tank Girl)

L’Angleterre, c’est aussi la patrie du punk, et il y a d’autres moyens que les ridicules mascottes de la cérémonie d’ouverture pour l’évoquer. Il y a Tank Girl par exemple. Dans ce comics volontiers bordélique et exubérant, on suit les aventures de Rebecca Buck, une adolescente qui parcourt une Australie post-apocalyptique à bord d’un char d’assaut en compagnie d’un kangourou mutant. Cette BD complètement barrée ne se passe certes pas au Royaume-Uni mais elle est un véritable condensé de l’esthétique punk qui s’y est développée dans les années 1980. Et puis, il s’agit là d’une des premières oeuvres de Jamie Hewlett, qui s’est ensuite illustré en “créant” de toutes pièces le groupe Gorillaz. Si Damon Albarn, le leader de Blur, s’occupe de la musique, Jamie Hewlett a donné leurs traits aux membres de ce groupe frictionnel au succès planétaire.

L’Angleterre, c’est aussi la patrie du punk, et il y a d’autres moyens que les ridicules mascottes de la cérémonie d’ouverture pour l’évoquer. Il y a Tank Girl par exemple. Dans ce comics volontiers bordélique et exubérant, on suit les aventures de Rebecca Buck, une adolescente qui parcourt une Australie post-apocalyptique à bord d’un char d’assaut en compagnie d’un kangourou mutant. Cette BD complètement barrée ne se passe certes pas au Royaume-Uni mais elle est un véritable condensé de l’esthétique punk qui s’y est développée dans les années 1980. Et puis, il s’agit là d’une des premières oeuvres de Jamie Hewlett, qui s’est ensuite illustré en “créant” de toutes pièces le groupe Gorillaz. Si Damon Albarn, le leader de Blur, s’occupe de la musique, Jamie Hewlett a donné leurs traits aux membres de ce groupe frictionnel au succès planétaire.

- Anarchy in the UK (V pour Vendetta)

Faut-il encore vous présenter le célèbre comic d’Alan Moore et David Lloyd? Dans un futur proche, le Royaume-Uni vit sous le joug d’un régime fasciste. Mais se lève un mystérieux héros, appelé V, qui multiplie les attentats et les appels à la révolte pour renverser le pouvoir en place. Un héros vêtu tout de noir, et qui porte un masque de Guy Fawkes, le conjuré catholique qui failli faire sauter le parlement britannique qui voulut faire sauter le parlement de Londres le 5 novembre 1605. Je vous ai déjà longuement parlé de cette BD et notamment de son caractère éminemment Angleterre-des-années-Thatcher. Alan Moore n’a jamais caché son opposition à la dame de fer, et a expliqué à plusieurs reprises que V pour Vendetta était une réponse directe au tour de vis conservateur thatcherien. L’Angleterre des années 1980, c’est une transition libérale très brutale pour son économie, des mineurs sont en colère dans tout le pays le tout sur fond de guerre des Malouines. C’est toute cette époque que raconte en creux la contre-utopie (un genre littéraire bien britannique) V pour Vendetta.

Faut-il encore vous présenter le célèbre comic d’Alan Moore et David Lloyd? Dans un futur proche, le Royaume-Uni vit sous le joug d’un régime fasciste. Mais se lève un mystérieux héros, appelé V, qui multiplie les attentats et les appels à la révolte pour renverser le pouvoir en place. Un héros vêtu tout de noir, et qui porte un masque de Guy Fawkes, le conjuré catholique qui failli faire sauter le parlement britannique qui voulut faire sauter le parlement de Londres le 5 novembre 1605. Je vous ai déjà longuement parlé de cette BD et notamment de son caractère éminemment Angleterre-des-années-Thatcher. Alan Moore n’a jamais caché son opposition à la dame de fer, et a expliqué à plusieurs reprises que V pour Vendetta était une réponse directe au tour de vis conservateur thatcherien. L’Angleterre des années 1980, c’est une transition libérale très brutale pour son économie, des mineurs sont en colère dans tout le pays le tout sur fond de guerre des Malouines. C’est toute cette époque que raconte en creux la contre-utopie (un genre littéraire bien britannique) V pour Vendetta.

- Les Gaulois parlent aux Gaulois (Astérix chez les Bretons)

Last but not least, je ne pouvais pas oublier Astérix chez les Bretons. Avec leur sens inné de l’humour et de la caricature, Goscinny et Uderzo ont passé à la moulinette nos travers franchouillards, mais aussi ceux de nos voisins suisses, belges, espagnols et… britanniques. L’accumulation de références et de blagues sur une culture étrangère atteint là son sommet, entre l’apparition inopinée des Beatles, le nuage de lait dans le thé ou le mémorable match de rugby que livrent Astérix et Obélix. Pour conclure cette sélection, c’est donc la culture anglaise vue à travers les clichés qu’en ont les Français. How ironic…

Last but not least, je ne pouvais pas oublier Astérix chez les Bretons. Avec leur sens inné de l’humour et de la caricature, Goscinny et Uderzo ont passé à la moulinette nos travers franchouillards, mais aussi ceux de nos voisins suisses, belges, espagnols et… britanniques. L’accumulation de références et de blagues sur une culture étrangère atteint là son sommet, entre l’apparition inopinée des Beatles, le nuage de lait dans le thé ou le mémorable match de rugby que livrent Astérix et Obélix. Pour conclure cette sélection, c’est donc la culture anglaise vue à travers les clichés qu’en ont les Français. How ironic…

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: montage à partir de la couverture de La Marque Jaune, DR.

lire le billetPar Toutatis, rien n’a changé aux Jeux

Triche, dopage, politique, marketing, médicalisation du sport… Astérix aux Jeux Olympiques n’a rien perdu de sa pertinence, 44 ans après sa première édition.

Triche, dopage, politique, marketing, médicalisation du sport… Astérix aux Jeux Olympiques n’a rien perdu de sa pertinence, 44 ans après sa première édition.

Depuis dix jours, ils envahissent le petit écran du réveil au coucher. Ils se passent des ballons plus ou moins gros, nagent à des vitesses inouïes, courent après la gloire, tentent de franchir des obstacles sur des chevaux mieux peignés que vous ne le serez jamais ou tirent à la carabine sur des disques d’argile. Il s’agit bien entendu des athlètes des Jeux Olympiques, point de gravité autour duquel semble tourner toute la planète pendant deux semaines. Comme chaque été d’année bissextile (hé oui), je n’échappe pas au phénomène et me découvre de drôles de passions. Un match de hockey sur gazon peut me mettre dans tous mes états, j’applaudis à tout rompre pendant les épreuves de Keirin et je consulte religieusement le tableau des médailles. Immanquablement, je finis aussi par relire Astérix aux Jeux Olympiques.

C’est ce que j’ai encore fait il y a quelques jours, exhumant de ma bibliothèque l’album aux angles abîmés et à la couverture jaunie. J’ai relu avec avidité ses 44 pages, j’ai souri aux gags déjà vus des dizaines de fois et, comme à chaque fois, j’ai été frappée par l’actualité d’Astérix aux Jeux Olympiques. Tout y est: la compétition, la triche, le dopage, les enjeux politiques… Chaque page, chaque case que je relisais faisait écho, d’une façon ou d’une autre, aux Jeux de Londres qui peuplent ma télévision ces jours-ci. Pourtant, le 12ème opus des aventures d’Astérix et Obélix est sorti en 1968 pour accompagner les Jeux de Mexico, c’est-à-dire il y a 44 ans. Malgré son âge, l’album n’a rien perdu de sa pertinence. Jugez-en plutôt.

- Le prestige des nations

L’important, c’est de participer selon l’adage de Pierre de Coubertin. Le baron ne croyait pas si bien dire : politiquement, participer aux Jeux Olympiques est essentiel pour s’affirmer en tant que nation indépendante. Ce n’est pas pour rien que 204 délégations sont présentes cette année, que même le Timor Oriental envoie des représentants et que le Vatican est le seul Etat à ne pas avoir d’athlètes à Londres. Si le nouvellement créé Soudan du Sud n’a pas de délégation officielle, c’est tout simplement parce que le comité olympique n’a pas encore été créé dans ce pays. Mais un athlète du pays concourt déjà et nul doute que le Soudan du Sud verra son drapeau flotter à Rio en 2016.

Pour le petit village d’Astérix, c’est pareil. Au début de la BD, les Gaulois apprennent fortuitement que les Romains s’apprêtent à participer à des Jeux dont ils n’ont aucune idée de ce qu’ils peuvent être. Mais lorsque le druide Panoramix explique que les nations qui y prennent part en retirent une grande gloire, l’idée de s’inscrire aux Jeux Olympiques devient l’obsession des Gaulois. Au point qu’ils seront prêts à assumer faire partie du monde romain, après qu’on leur ait rappelé que les jeux n’étaient pas ouverts aux barbares mais aux seules nations hellènes et romaines. Mais être le porte-drapeau de son pays, ça n’a pas de prix.

Pour le petit village d’Astérix, c’est pareil. Au début de la BD, les Gaulois apprennent fortuitement que les Romains s’apprêtent à participer à des Jeux dont ils n’ont aucune idée de ce qu’ils peuvent être. Mais lorsque le druide Panoramix explique que les nations qui y prennent part en retirent une grande gloire, l’idée de s’inscrire aux Jeux Olympiques devient l’obsession des Gaulois. Au point qu’ils seront prêts à assumer faire partie du monde romain, après qu’on leur ait rappelé que les jeux n’étaient pas ouverts aux barbares mais aux seules nations hellènes et romaines. Mais être le porte-drapeau de son pays, ça n’a pas de prix.

Au-delà de la participation, il est essentiel de faire bonne figure au tableau des médailles pour s’imposer comme une puissance mondiale. Il suffit de voir la guerre que se livrent les Etats-Unis et la Chine à Londres pour le comprendre. Et les visites de François Hollande, David Cameron ou Vladimir Poutine (et même Patrick Balkany) n’ont rien d’anodin : il s’agit de rayonner à travers les victoires olympiques. C’est pareil dans Astérix aux Jeux Olympiques : le bouleutérion, l’assemblée olympique, exulte aux victoires grecques et se réjouit de voir les Romains derrière, preuve de la décadence de l’Empire voisin.

- L’incontournable préparation physique et technique

Pour accomplir leurs performances, les athlètes subissent un entraînement de folie. On ne compte plus (hélas) les interviews de Nelson Montfort où les sportifs expliquent qu’ils ont tout sacrifié depuis des mois, des années, pour obtenir une breloque aux Jeux. Depuis les olympiades de 1968, la préparation aux épreuves n’a eu de cesse de se moderniser, de se techniciser, de se médicaliser. Mais l’entraînement revêtait déjà une importance toute particulière quand est sorti Astérix aux Jeux Olympiques. Dès les premières pages, on voit un athlète romain s’entraîner à la course à pieds, au lancer de javelot, à la boxe… Quand les Gaulois décident d’envoyer une délégation à Olympie, ils organisent une phase de sélection, avec une grande course (complétement absurde d’ailleurs puisque, potion magique aidant, tout le monde arrive en même temps).

Une fois arrivés en Grèce, les athlètes poursuivent leur entraînement, jusqu’au tout début des épreuves. La notion de sacrifice qu’implique la vie d’athlète est d’ailleurs évoquée. Après que les Romains ont découvert qu’Astérix et Obélix allaient participer aux Jeux (et qu’à travers une monumentale torgnole, les Gaulois prouvent leur supériorité), ils décident d’arrêter tout entraînement pour se consacrer aux fameuses orgies romaines. Quand on est sûr de perdre, pourquoi se contraindre aux privations de la vie d’athlète? Mais le fumet de leurs plats et le fracas de leurs fêtes parviennent aux nez et aux oreilles des athlètes grecs, ce qui a pour effet de démoraliser aussitôt les Héllènes. Ils se mettent eux aussi à réclamer une alimentation plus riche exprimant leur ras le bol des figues et des olives. Comme quoi, en 50 avant JC, en 1968 ou en 2012, la préparation physique et la nutrition sont toujours au centre des attentions. Enfin, certains athlètes se réservent pour certaines épreuves plutôt que d’autres, à l’instar de Christophe Lemaître qui a fait l’impasse sur le 100m pour être plus frais sur le 200m. Sur les conseils de Panoramix, Astérix fait exactement pareil et ne concourt qu’à la course pour ne pas s’épuiser dans d’autres épreuves.

- Le chauvinisme de bon aloi

Les Jeux Olympiques, où le déchaînement de l’esprit cocardier dans la bouche de tous les suiveurs, depuis les commentateurs de bistrots à ceux des chaînes de télévisions. Quel que soit sa discipline, même (surtout) si elle est complétement obscure, l’athlète français mérite tout l’intérêt, toutes les attentions. Ca explique pourquoi on peut vous priver de la finale du tournoi de tennis en intégralité, quand bien même elle met aux prises deux des meilleurs joueurs mondiaux, pour vous infliger la retransmission d’une épreuve de voile aussi peu télégénique que mobilisatrice, parce qu’un Français y participe. Et, bien-sûr, l’objectivité s’efface souvent au profil du supporteurisme le plus entier.

C’est probablement ce qu’Astérix aux Jeux Olympiques saisit le mieux. Certains commentaires des villageois, assistant à la prime débâcle d’Astérix, sont devenus mythiques. “Le terrain est trop lourd…“. “Le climat est dur…“. “Les sangliers ont du manger des cochonneries…“, comme autant de marques de mauvaise foi dont on peut faire preuve pour expliquer la défait. Il y a aussi ce passage hilarant où, au moment d’enter au stade, le chef Abraracourcix lance à ses administrés : “Bon ! Les enfants ! Nous représentons la Gaule ! Soyons-en dignes ! Ne nous faisons pas remarquer et ne nous moquons pas des indigènes même s’ils n’ont pas notre passé glorieux et notre culture !“. Évidemment, deux minutes après, on n’entend que les Gaulois dans le stade, chauvins et bruyants au milieux de spectateurs dignes et fair-play.

- Le sport-business

Certes, les Jeux Olympiques sont une période de trêve entre les nations, de rencontre entre des peuples sous l’égide absolue de l’esprit olympique. Mais c’est surtout un événement économique archi-sponsorisé, où l’on investit des sommes faramineuses en attendant un retour sonnant et trébuchant. A Londres comme ailleurs. Les polémiques sur le coût plus important que prévu, les retombées économiques incertaines, la grogne des commerçants du centre-ville qui ne semblent pas profiter de l’événement sont autant d’exemples.

Un aspect que Goscinny et Uderzo n’oublient pas dans leur album. Retournons au Bouleutérion… Juste après s’être réjouis du succès de leurs athlètes, les parlementaires grecs soulèvent un problème de taille: s’ils trustent toutes les victoires, les autres peuples vont se désintéresser de leurs Jeux, ce qui est mauvais pour les affaires. Car comme il est dit avec l’ironie anachronique qui caractérise certains gags d’Astérix : “Plus de touristes, ça veut dire plus d’argent, plus de business et nos monuments finiront par tomber en ruines. Personne ne voudra les visiter dans cet état“. Il est alors décidé d’organiser une épreuve réservée aux Romains. Business is business, et il passe avant tout le reste…

- Les règles à géométrie variable

On a beaucoup commenté les affaires de la triche au badminton et au vélo sur piste et du traitement différent réservé aux amatrices du volant (étrangères) et au filou pistard (britannique). Rebelote avec les rameurs (britannique) qui ont fait redonner une finale d’aviron suite à un supposé problème technique, alors que les règles ne l’imposaient pas du tout. Des règles à géométrie variable qui alimentent les polémiques et font couler beaucoup d’encre.

Ce qui est amusant, c’est qu’on peut retrouver ça également dans Astérix aux Jeux Olympiques. Lorsque les Gaulois se demandent qui va participer aux Jeux et que la course ne permet pas de les départager, c’est l’arbitraire le plus complet de Panoramix qui désigne la délégation. Astérix parce que c’est le plus intelligent et qu’il a eu l’idée de participer aux Jeux et Obélix parce qu’il est tombé dans la potion magique quand il était petit (pour une fois que ça lui est utile). Tant pis pour le mérite des autres, à commencer par Cétautomatix qui se gratte l’oreille avec le pied pour prouver qu’il en est aussi capable qu’Idéfix. De la même façon, la création de l’épreuve réservée aux Romains mentionnée plus haut est tout à fait arbitraire. Celà dit, l’honnêteté me pousse à dire que c’est moins pour moquer les errances du Comité international olympique que pour des raisons purement scénaristiques que Goscinny a probablement joué avec les règles.

- La potion magique du dopage

Enfin, ce que les Jeux n’ont jamais démenti depuis 44 ans, c’est la dopage massif de certains de ses athlètes. A Londres comme aux précédentes olympiades, il y a des cas de dopage. Certains athlètes ont été exclus avant même le début de la compétition londonienne, tandis que l’on sait pertinemment que certains records établis lors des Jeux Olympiques ne tomberont peut-être jamais, parce que leurs auteurs étaient chargés comme des mules.

Dans le monde d’Astérix, le dopage s’appelle “potion magique”. Une image qu’avait d’ailleurs repris Yannick Noah dans une tribune devenue fameuse. Persuadés de pouvoir l’utiliser en compétition, les Gaulois sont rappelés à l’ordre par les organisateurs: tout produit dopant est interdit. Mais après qu’Obélix ait gaffé au beau milieu du gymnase romain, en indiquant où se trouvait la marmite, Astérix et Panoramix ont l’intuition que tout le monde ne sera pas aussi fair-play qu’eux. Et la démonstration en sera faite à la dernière course de l’album: tous les Romains arrivent en même temps, dans une image qui reste une des plus emblématiques d’Astérix aux Jeux Olympiques.

Finalement, les tricheurs seront confondus par leurs langues, devenues bleues après que Panoramix a ajouté un colorant indétectable à sa potion magique. Aujourd’hui, le druide serait probablement à la tête d’une agence anti-dopage…

Laureline Karaboudjan

Illustration de une extraite de la couverture d’ Astérix aux Jeux Olympiques, de René Goscinny et Albert Uderzo, DR.

lire le billetNous ne chavons pas où ch’est, Alégia !

Le muséo-parc qui vient d’ouvrir sur la bataille d’Alesia ne fait pas le poids face à Astérix pour raconter les Gaulois aux générations futures.

Le muséo-parc qui vient d’ouvrir sur la bataille d’Alesia ne fait pas le poids face à Astérix pour raconter les Gaulois aux générations futures.

Alésia revient sur la carte. La célèbre bataille entre gaulois et romains, qui vit le chef gaulois Vercingétorix jeter ses armes aux pieds de César, est désormais commémorée par un “muséo-parc”, qui a ouvert ses portes hier en Côte d’Or, en Bourgogne. A mi-chemin entre le parc d’attraction virtuel et le musée à proprement parler, l’endroit a au moins un mérite, celui de

fixer enfin un lieu à la bataille. Une querelle anime en effet depuis 50 ans historiens et archéologues quant à l’emplacement exact de la défaite: à Alise-Sainte-Reine, là où s’est donc établi le “muséo-parc” ou à 180 km plus à l’est dans le Jura (tout comme il paraît que Lutèce était en fait à Nanterre). Et tant pis si on s’est probablement trompé de lieu, puisque l’essentiel n’est

pas dans la vérité historique.

Le mythe Vercingétorix

Car Alésia, c’est avant tout un évènement fondateur de l’identité nationale française, un épisode très symbolique. Le Premier ministre François Fillon en a livré une parfaite illustration lors de l’inauguration, la semaine dernière, en plein siège de l’appartement du forcené de Toulouse. En Bourgogne, il a évoqué “la résistance de la Gaule” et rappelé que la bataille avait été une “défaite fondatrice” de la France, “héritière des tribus gauloises“. Le Premier ministre le savait sûrement, il reprenait ainsi le récit national entamé par l’empereur Napoléon III, qui remis en avant, au cours de son règne, la figure de Vercingétorix. C’est lui qui, par exemple, a fait élever la statue du fier gaulois sur le site d’Alise-Sainte-Reine, au pied de laquelle on peut lire le très lyrique “La Gaule unie, formant une seule nation, animée d’un même esprit, peut défier l’Univers“.

Désormais, l’image qui s’impose du chef gaulois est celle du héros blond aux fières bacchantes et dont les yeux bleus ont croisé ceux de César d’égal à égal. Vercingétorix devient l’incarnation de la lose magnifique, de l’abnégation dans la défaite. Dans sa monumentale Histoire de France, Jules Michelet fait ainsi référence à Vercingétorix: “Le Vercingétorix conservant seul une âme ferme au milieu du désespoir des siens, se résigna et se livra comme l’auteur de toute la guerre. Il monta sur son cheval de bataille, revêtu de sa plus riche armure, et, après avoir tourné en cercle autour du tribunal de César, il jeta son épée, son javelot et son casque aux pieds du Romain, sans dire un seul mot.”

Des années plus tard, Lionel Royer représente cette scène dans un célèbre tableau.

Mais aujourd’hui, il y a fort à parier que c’est moins le tableau épique de Royer que sa géniale caricature par Goscinny et Uderzo, dans Le Bouclier Arverne, le 11ème album d’Astérix, qui fixe l’image de Vercingétorix dans l’esprit des plus jeunes.

Dans Le Bouclier Arverne, il est justement éminemment question d’Alésia. Le lieu de la défaite n’est pas un symbole d’unité, de fierté nationale : il est un lieu honteux, donc personne ne sait où il se trouve. “Nous ne chavons pas où ch’est, Alégia !” s’emporte le pourtant sympathique guide arverne d’Astérix et Obélix. “Alésia ? Connais pas Alésia ! Je ne sais pas où se trouve Alésia ! Personne ne sait où se trouve Alésia !” explose même le chef du village Abraracourcix, blessé dans sa fierté de Gaulois. Car seulement deux ans se sont écoulés depuis la bataille, puisque les aventures des deux Gaulois sont censés se dérouler en -50.

Astérix et Obélix ont (sup)planté Vercingétorix

Pour l’anecdote, l’espace temporel pose question car Abraracourcix, le chef du village, est censé avoir participé à la bataille de Gergovie (en -52 comme Alésia) alors qu’il était encore jeune et maigre. Là, deux ans seulement après, théoriquement, il est tout gros et bien plus vieux. A moins qu’il n’ait subi un régime Dukan à l’envers, c’est louche. De plus, alors qu’Astérix et Obélix se rendent à Rome de nombreuses fois dans leurs aventures, il ne leur vient jamais à l’idée de tenter de libérer Vercingétorix, pourtant emprisonné là-bas jusqu’en -46.

Ou alors la vérité est ailleurs: peut-être qu’Astérix et Obélix ont tout simplement tué le chef arverne lors d’un de leurs voyages. Un épisode évidemment pas raconté dans les cases et les bulles de l’Histoire officielle, mais qui serait la meilleure explication au vedettariat d’Astérix et d’Obélix aux dépens du héros légitime. Les deux Gaulois auraient tué le père dans un geste freudien. Bon, je m’emballe.

Ce qui est sûr, c’est que Vercingétorix n’existe tout simplement plus dans la BD, même si on peut considérer que le beau Tragicomix en est sa métaphore la plus proche. La vraie incarnation des Gaulois, du «Nos ancêtres les Gaulois» enseigné par l’école républicaine, ce sont désormais Astérix et Obélix. En détournant le fameux mythe fondé autour de nos aïeux, Goscinny et Uderzo ont, à leur manière, sublimé l’incontournable référence. Si nos ancêtres sont les Gaulois, alors ils doivent être très Français. C’est à dire chauvins, mauvais joueurs, bagarreurs, râleurs, amateurs de bonne chère et volontiers rigolards.

Aujourd’hui, à un moment où le concept d’identité nationale revient en force dans le discours public, celui qui incarne le mieux cet ancêtre, et qui peut-être le raconte le mieux (ah, le Tour de Gaule), c’est Astérix, qu’on le veuille ou non. “Vercingétorix? Nous ne chavons pas qui ch’est, Vercingétorix !”

Laureline Karaboudjan

llustration : extrait du Bouclier Arverne, DR.

lire le billetGrand Fossé chez les Uderzo

Le déchirement familial chez les Uderzo a fait deux victimes: Astérix et les lecteurs.

L’album d’Astérix Le Grand Fossé met en scène un petit village gaulois coupé en deux, avec de chaque côté un chef intransigeant qui réclame la souveraineté sur l’autre moitié du village. Évidemment, cet affrontement est ridicule: dans le fond les deux partis sont bonnet blanc et blanc bonnet et il faudra l’ingéniosité d’Astérix, Obelix et Panoramix ainsi qu’un amour fou entre deux jeunes tourtereaux, pour résoudre la situation.

Si dans la BD, cela finit bien, dans la vraie vie, c’est souvent un plus compliqué. La famille Uderzo aurait ainsi bien besoin d’un peu d’amour et de nos compères gaulois pour ramener la paix dans la chaumière. Dans une enquête très intéressante parue cette semaine, Le Nouvel Obs décrit la manière dont Uderzo se déchire avec sa fille depuis de nombreuses années. L’affaire était connue. Avec l’article de l’hebdomadaire, on comprend à quel point la situation est « pathétix ».

lire le billetObélix, la solution pour battre l’Angleterre?

Alors que les VI Nations battent leur plein, je me rappelle que, comme beaucoup, j’ai découvert le rugby dans Astérix.

Deux matches et autant de victoires. Pour les rugbymen Bleus, le Tournoi des VI Nations aurait pu plus mal commencer. Mais ils auraient aussi pu mieux faire, car si j’en crois les commentateurs sportifs, les victoires contre l’Ecosse et l’Irlande n’étaient pas des modèles du genre. Alors qu’est-ce que ce sera quand il faudra affronter le véritable épouvantail de la compétition et l’ennemi de toujours, la perfide Albion? La débandade, probablement. Sauf si Marc Lièvremont, le sélectionneur français, se décide enfin à convoquer à Marcoussis le meilleur joueur de rugby du pays: Obélix.

Comme beaucoup, n’étant pas du sud de la France, j’ai découvert le rugby, ce “joli jeu” qu’Obélix veut “introduire en Gaule“, à travers l’album “Astérix chez les Bretons“. Les deux gaulois se rendent en Grande-Bretagne pour tenter de retrouver un tonneau de potion magique. Au cours de leurs aventures avec Jolitorax, le cousin germain (mais Breton) d’Astérix, ils se retrouvent embringués dans une partie de rugby endiablée entre Camulodunum et Durovernum. Puisqu’un dessin-animé vaut mieux qu’un long discours, je vous laisse (re)découvrir le match dans l’adaptation animée sortie en 1986, en breton dans le texte.

Contrairement au football qui ne manque pas d’avatars dans le neuvième art, les BD consacrées au rugby sont plutôt rares (probablement en raison du moindre retentissement du ballon ovale par rapport au ballon rond). Si on couple cet état de fait à, au contraire, l’immense visibilité du petit gaulois, “Astérix chez les Bretons” a tout pour être la BD de référence lorsqu’on parle de rugby. Le genre d’œuvre qui façonne l’imaginaire de générations entières.

Qu’est-ce que nous dit “Astérix chez les Bretons” sur le rugby? Tout d’abord, comme l’explique Jolitorax, que c’est un jeu qui “se joue avec une calebasse et trente Bretons séparés en deux équipes de XV” où “on a pratiquement le droit de tout faire pour porter la calebasse dans les buts de l’adversaire, seul l’usage des armes est interdit, sauf accord préalable“. Bref, une présentation assez succincte du point de vue des règles. Mais là n’est pas l’essentiel. Le rugby est un sport entouré d’un certain décorum. Ainsi, on fait entrer, avant les joueurs, l’oie et la poule sacrées des équipes de Camulodunum et Durovernum, accompagnés de joueurs de cornemuses. Un avant-match qui n’a rien à envier aux shows de Max Guazzini qui précèdent les rencontres du Stade Français.

Goscinny et Uderzo retranscrivent également la ferveur du public, qui abandonne son flegme tout breton à l’entrée des joueurs, et arbore banderoles, trompettes et crécelles en tribune. Quant au pré, on y voit tour à tour un regroupement, puis un essai et sa transformation. Et surtout une débauche de violence “virile mais correcte”, qui fait piétiner certains joueurs par d’autres, mais le tout régulé par un arbitrage qu’on ne conteste pas. Et à la fin de la partie, les acteurs s’échangent leurs maillots fraternellement:

Pourquoi Obélix ne peut malheureusement pas être sélectionné

Une image assez fidèle, même si évidemment caricaturale, diraient les spécialistes. En tous cas, c’est un jeu qui, comme on l’a dit, plaît énormément à Obélix. D’autant plus quand il se retrouve, malgré lui, joueur de la partie (ses braies blanches et bleues ayant le bon goût de ressembler au maillot d’une des deux équipes). Il s’en donne à cœur joie, démolit de murs d’adversaires, en esquive d’autres, avant d’aller marquer. C’est sûrement l’enthousiasme communicatif d’Obélix qui m’a fait aimer le rugby. D’ailleurs, je me souviens que, sur ma vieille console de jeux, le passage du match de rugby était de loin mon préféré :

Obélix, meilleur ambassadeur du rugby hexagonal? Peut-être, mais malheureusement, il ne pourra jamais participer au Tournoi des VI Nations, ou, à tout le moins, au “tournoi des cinq tribus” de l’album d’Astérix. Déjà parce que la Gaule n’y participe pas, à l’instar de la France qui n’a rejoint le Tournoi des VI Nations qu’en 1910. Mais surtout parce qu’Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Et chacun le sait, le dopage est strictement interdit dans cette compétition… C’est d’ailleurs pour la même raison qu’il ne peut participer aux JO dans “Astérix aux Jeux Olympiques“, où seul un Astérix sans potion représente la fière Gaule. Et où les Romains sont, au contraire, pris en flagrant délit de triche au dopage à la potion magique. C’est peut-être ce qu’il faudrait aux Italiens pour remporter un jour le tournoi…

Laureline Karaboudjan

Illustration extraite d’Astérix chez les Bretons, DR.

lire le billetMieux que H1N1, le N14

Normalement, on devrait être au pic de la grippe A. Pour l’instant, moi ça va, mais je lis des articles qui en parlent un peu partout, notamment sur Slate.fr. Et même si je ris en songeant aux gymnases réquisitionnés pour la vaccination qui restent vides, c’est jamais rassurant d’entendre trop parler d’épidémie. Alors qu’en bande dessinée, la maladie, c’est la plupart du temps distrayant.

Petite, je me souviens avoir eu un peu peur quand mes cousins détectives se sont mis à avoir des moustaches et des cheveux très longs et colorés. Au-début j’ai cru qu’ils avaient cédé au flower power, mais en 1950, ils auraient été un peu en avance sur leur temps… Au pays de l’Or Noir, les Dupondt se sont aussi mis à prendre de drôles de couleurs et à cracher des bulles de savon, en plus de leurs désarrois capillaires. Et ils ont eu une sacrée rechute dans la fusée qui les emmenait vers la lune. A la base, ils avaient simplement pris un comprimé d’aspirine. Enfin, ce qu’ils croyaient être un comprimé d’aspirine, et qui les a en fait rendu malades comme des chiens. Pas étonnant que le vaccin de la grippe A suscite la méfiance après ça (surtout que les Simpson nous l’ont dit il y a quelques années déjà, le vaccin contre la grippe a été créé pour contrôler nos esprits)! De fait, dans le tube d’aspirine qu’ils avaient trouvé dans le désert se cachaient des comprimés de N14, un produit qui faisait exploser moteurs et briquets, et que l’infâme Docteur Müller comptait utiliser comme arme de guerre.

lire le billetMoi, j’aime Astérix

Nous célébrons actuellement les 50 ans d’Astérix. A cette occasion, Uderzo, qui ne fait même plus semblant d’avoir des idées, publie un recueil d’histoires courtes sur Astérix et Obélix. Je dois avouer que je n’ai que feuilleté rapidement ce nouvel opus, atterrée par l’absence d’intérêt. Quand j’ai appris que cela faisait cinq ans que le dernier album, “Le ciel lui tombe sur la tête” était sorti, j’ai été également très surprise. Ma blessure devant ce scandale de papier est encore tellement vivace que j’ai l’impression que sa parution date de l’année dernière, ou de deux ans tout au plus.

Mais assez de critiques. Je ne suis pas comme Eric Le Boucher, qui me donne l’impression de connaître très mal la bande dessinée. J’aime beaucoup Astérix. Outre ses histoires, son humour et son côté récréatif, c’est l’une des séries qui dresse l’un des portraits les plus justes de notre société moderne.

Astérix et l’identité nationale

Dans chaque album, Astérix relève avec amour les défauts de nos amis les Français. En cette semaine où nous débattons de l’identité nationale, tout le monde devrait relire Astérix. A ce titre, “Le Tour de Gaule d’Astérix” est une référence absolue. On y constate que les Parisiens… heu, les Lutéciens sont râleurs, particulièrement quand ça bouchonne en centre-ville ou sur la route des vacances. A Nicae, on peut déjà croiser des cagoles sur la promenade des Bretons et à Massilia, on ne refuse pas la tournée du patron, “même quand on est un estranger de Lugdunum”. Invitons aussi Brice Hortefeux, notre ministre de l’Intérieur, à relire “Le Bouclier arverne“, lui qui est si friand d’humour auvergnat. Le peuple des volcans est invariablement bougnat, c’est à dire marchand de vins et charbons et surtout très près de ses chous… heu, ses sous. Quant à “Astérix en Corse“, c’est un florilège. Le Corse est fier et il a le regard perçant. Il a aussi  une conception toute particulière du travail – un “gros mot” comme on l’apprend dans l’album. Par exemple, pour cueillir le gui, les druides s’allongent sous les arbres en attendant qu’il tombe. Et, évidemment, il y a dix mille clans différents avec des rivalités ancestrales que plus personne ne maîtrise.

une conception toute particulière du travail – un “gros mot” comme on l’apprend dans l’album. Par exemple, pour cueillir le gui, les druides s’allongent sous les arbres en attendant qu’il tombe. Et, évidemment, il y a dix mille clans différents avec des rivalités ancestrales que plus personne ne maîtrise.

Et puis, il y a toutes sortes de traits qu’on associe volontiers aux Français, synthétisés dans le petit village gaulois. On y mange bien, on y fait la fête et on se castagne pour n’importe quelle raison. Et le village qui résiste encore et toujours contre l’envahisseur, n’est-ce pas cette fameuse “exception culturelle française” ? Ou cet esprit rebelle qui nous fait faire des révolutions à intervalles réguliers ? Chaque personnage du village est un archétype : Ordralphabétix et Cétautomatix sont les petits commerçants idéaux, Abraracourcix l’autorité mégalo mais perpétuellement raillée, Falbala l’élégance française… Et Agecanonix, c’est le symbole du racisme ordinaire quand il déclare dans “Le Cadeau de César” : “je n’ai rien contre les étrangers mais je préfère quand ils restent chez eux”.

lire le billet

Recent Comments