Obélix, la solution pour battre l’Angleterre?

Alors que les VI Nations battent leur plein, je me rappelle que, comme beaucoup, j’ai découvert le rugby dans Astérix.

Deux matches et autant de victoires. Pour les rugbymen Bleus, le Tournoi des VI Nations aurait pu plus mal commencer. Mais ils auraient aussi pu mieux faire, car si j’en crois les commentateurs sportifs, les victoires contre l’Ecosse et l’Irlande n’étaient pas des modèles du genre. Alors qu’est-ce que ce sera quand il faudra affronter le véritable épouvantail de la compétition et l’ennemi de toujours, la perfide Albion? La débandade, probablement. Sauf si Marc Lièvremont, le sélectionneur français, se décide enfin à convoquer à Marcoussis le meilleur joueur de rugby du pays: Obélix.

Comme beaucoup, n’étant pas du sud de la France, j’ai découvert le rugby, ce “joli jeu” qu’Obélix veut “introduire en Gaule“, à travers l’album “Astérix chez les Bretons“. Les deux gaulois se rendent en Grande-Bretagne pour tenter de retrouver un tonneau de potion magique. Au cours de leurs aventures avec Jolitorax, le cousin germain (mais Breton) d’Astérix, ils se retrouvent embringués dans une partie de rugby endiablée entre Camulodunum et Durovernum. Puisqu’un dessin-animé vaut mieux qu’un long discours, je vous laisse (re)découvrir le match dans l’adaptation animée sortie en 1986, en breton dans le texte.

Contrairement au football qui ne manque pas d’avatars dans le neuvième art, les BD consacrées au rugby sont plutôt rares (probablement en raison du moindre retentissement du ballon ovale par rapport au ballon rond). Si on couple cet état de fait à, au contraire, l’immense visibilité du petit gaulois, “Astérix chez les Bretons” a tout pour être la BD de référence lorsqu’on parle de rugby. Le genre d’œuvre qui façonne l’imaginaire de générations entières.

Qu’est-ce que nous dit “Astérix chez les Bretons” sur le rugby? Tout d’abord, comme l’explique Jolitorax, que c’est un jeu qui “se joue avec une calebasse et trente Bretons séparés en deux équipes de XV” où “on a pratiquement le droit de tout faire pour porter la calebasse dans les buts de l’adversaire, seul l’usage des armes est interdit, sauf accord préalable“. Bref, une présentation assez succincte du point de vue des règles. Mais là n’est pas l’essentiel. Le rugby est un sport entouré d’un certain décorum. Ainsi, on fait entrer, avant les joueurs, l’oie et la poule sacrées des équipes de Camulodunum et Durovernum, accompagnés de joueurs de cornemuses. Un avant-match qui n’a rien à envier aux shows de Max Guazzini qui précèdent les rencontres du Stade Français.

Goscinny et Uderzo retranscrivent également la ferveur du public, qui abandonne son flegme tout breton à l’entrée des joueurs, et arbore banderoles, trompettes et crécelles en tribune. Quant au pré, on y voit tour à tour un regroupement, puis un essai et sa transformation. Et surtout une débauche de violence “virile mais correcte”, qui fait piétiner certains joueurs par d’autres, mais le tout régulé par un arbitrage qu’on ne conteste pas. Et à la fin de la partie, les acteurs s’échangent leurs maillots fraternellement:

Pourquoi Obélix ne peut malheureusement pas être sélectionné

Une image assez fidèle, même si évidemment caricaturale, diraient les spécialistes. En tous cas, c’est un jeu qui, comme on l’a dit, plaît énormément à Obélix. D’autant plus quand il se retrouve, malgré lui, joueur de la partie (ses braies blanches et bleues ayant le bon goût de ressembler au maillot d’une des deux équipes). Il s’en donne à cœur joie, démolit de murs d’adversaires, en esquive d’autres, avant d’aller marquer. C’est sûrement l’enthousiasme communicatif d’Obélix qui m’a fait aimer le rugby. D’ailleurs, je me souviens que, sur ma vieille console de jeux, le passage du match de rugby était de loin mon préféré :

Obélix, meilleur ambassadeur du rugby hexagonal? Peut-être, mais malheureusement, il ne pourra jamais participer au Tournoi des VI Nations, ou, à tout le moins, au “tournoi des cinq tribus” de l’album d’Astérix. Déjà parce que la Gaule n’y participe pas, à l’instar de la France qui n’a rejoint le Tournoi des VI Nations qu’en 1910. Mais surtout parce qu’Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Et chacun le sait, le dopage est strictement interdit dans cette compétition… C’est d’ailleurs pour la même raison qu’il ne peut participer aux JO dans “Astérix aux Jeux Olympiques“, où seul un Astérix sans potion représente la fière Gaule. Et où les Romains sont, au contraire, pris en flagrant délit de triche au dopage à la potion magique. C’est peut-être ce qu’il faudrait aux Italiens pour remporter un jour le tournoi…

Laureline Karaboudjan

Illustration extraite d’Astérix chez les Bretons, DR.

lire le billetPour la rentrée, 10 bêtises à faire à l’école (ou pas)

Les vacances finies, c’est la rentrée pour quelques 12 millions d’élèves français. Un moment pas forcément agréable, car si on retrouve les copains/copines à qui on raconte ses vacances, on retrouve aussi le prof de mathématiques détesté ou les interminables leçons de Latin. Pour faire passer la pilule, rien de tel que d’ouvrir quelques bonnes bandes dessinées, surtout qu’on y trouve une foule d’exemples de bêtises à faire à l’école. Des petites broutilles qui font passer l’année scolaire plus vite aux grandes conneries qui marquent à vie.

- Copier sur ses petits camarades (Ducobu,)

Qui n’a jamais copié ? Tout le monde, évidemment, à moins d’avoir toujours été le (ou la) meilleur élève. C’est le gag récurrent dans les albums de l’élève Ducobu : réussir à copier, par tous les moyens, sur sa copine de classe, la binoclarde aux longues nattes noires. On ne lui jettera pas la première pierre.

Extrait de Un copieur sachant copier

- Refuser d’être dans un binôme (Titeuf)

Pour disséquer une grenouille, réaliser une improbable expérience sur l’électricité ou préparer un exposé ennuyeux, il est souvent demandé de se mettre en groupe de deux. Trop souvent à en croire Titeuf. Il faut dire qu’il a le chic pour tomber sur les mauvais partenaires. Mais le héros à la banane jaune croit tenir le bon tuyau : demander à aller aux toilettes pour se retrouver tout seul. Grave erreur…

lire le billetAstérix vaut-il mieux qu’un Big Mac?

Par Toutatis! L’enseigne McDonald a récupéré le village d’irréductibles gaulois pour sa prochaine campagne de pub. Choquant? Non, totalement habituel.

La nouvelle est tombée lundi 16, suite à un petit article de emarketing.fr et de fastandfood qui signalaient que la campagne de publicité de McDonald, “venez comme vous êtes“, menée par l’agence française BETC Euro RSCG se déclinait en une nouvelle série d’affichage. On y retrouve notamment notamment, Cendrillon, le héros de Scream et, surtout, les irréductibles gaulois.

Astérix,”symbole“ de l’exception culturelle française, au service d’un des géants de la malbouffe? Scandale. Bakchich.info et l’un des blogueurs du Post se sont déjà empressés de critiquer cette initiative. Sur LePost, le blogueur sirchamallow n’a pas peur des mots:

“Comme l’envie de vomir, un dégoût si profond que je ne peux le retranscrire… Le héros de mon enfance sacrifié comme un sanglier ! Mais MERDE quoi ! MERDE ! Je suis pas de nature vulgaire, mais ça m’a littéralement foutu hors de moi et j’écris sous le coup de l’émotion.”

Si on prend un peu de recul, tant d’émotions peuvent apparaître un peu ridicule. D’une part, comme le rappelle Bakchich, Astérix a déjà participé à une campagne pour McDo, c’était en 2001 pour tenter de contrer l’influence grandissante de José Bové. D’autre part, il faut vraiment vivre sur une autre planète pour penser qu’Astérix n’a pas encore succombé aux sirènes du capitalisme, américaines ou pas. Entre des derniers albums mauvais, juste bons à faire des ventes faciles, des licences de dessin-animés, de films et un nombre incalculable de produits dérivés, le personnage et ses amis sont depuis de très nombreuses années une machine à faire de l’argent facilement pour les éditions Albert Réné. Ah, j’oubliais que le gaulois avait aussi son parc d’attractions, comme Mickey. S’offusquer de sa collaboration avec une marque américaine, même si l’écart entre le sanglier rôti et le big mac paraît immense, c’est râler contre une petite pluie sans avoir remarqué le passage du cyclone.

La BD et la publicité, une vieille histoire d’amour.

De plus, que des personnages de BD participent à des campagnes de pub, c’est très habituel. Cela dure même depuis des décennies. Des auteurs adulés aujourd’hui comme Franquin, notamment par moi, n’ont pas hésité à une époque à vendre leur personnage au premier commercial venu. Ainsi, ce brave garçon, écolo avant l’heure, chantre pourtant de la décroissance, a particulièrement été mis à contribution. Signalons par exemple cet album sorti en 1985 pour le compte des fromageries Bel et de sa célèbre Vache qui rit.

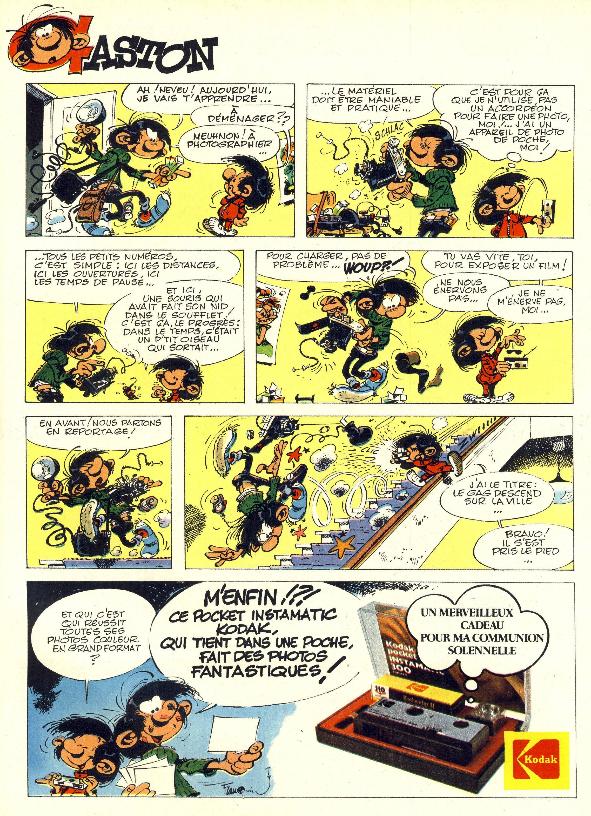

Franquin a aussi utilisé Gaston pour Kodak, n’hésitant pas à créer une page complète.

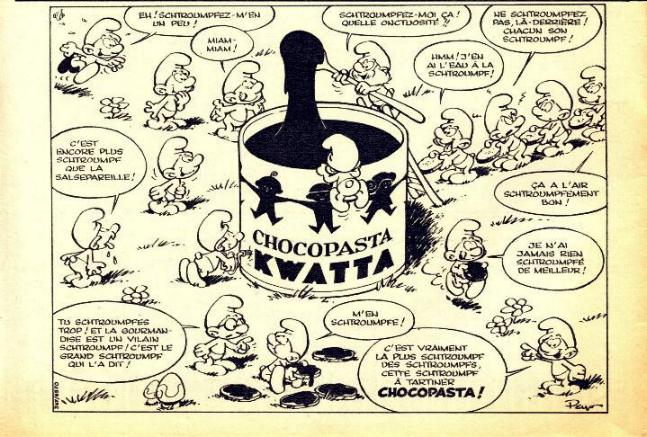

Il créera également de nombreuses inventions grâce aux piles Bidules, gags tout d’abord destinées à une grande marque puis publiés en album. Le site Toutspirou.fr recense ainsi tous les personnages du magazine de Spirou qui se sont retrouvés à vanter des produits de marques, celle avec les petits hommes bleus par exemple:

Les exemples sont presque aussi nombreux que les héros de bandes dessinées, et des panneaux le long des stations service aux verres de moutarde, les collaborations ont pris toutes les formes. Plus proches de nous, signalons ainsi une grande banque française qui a bien rentabilisé l’image de Blake et Mortimer. Pour le publicitaire, la BD est un bon produit, surtout pour l’affichage. Cela change de la photo habituelle et cela crée un lien de proximité immédiat avec le consommateur. Ce dernier connait les héros, les aime bien, et sa sympathie pour eux peut se transférer assez facilement vers le produit qu’ils recommandent. Les enfants sont d’ailleurs souvent la première cible visée, mais pas seulement, les publicitaires pouvant aussi jouer sur le lien de communion que crée le personnage de BD avec un public adulte.

La plupart du temps, ce sont des “gentilles marques”, des marques françaises bien de chez nous. Ce ne sont pas ces grands méchants de McDo. Certains rêveraient qu’Astérix soit du côté de José Bové et qu’ils défende la bonne gastronomie contre la malbouffe supposée des Américains, en ces temps où notre identité nationale est malmenée par la crise et les supposés voleurs de poules. Sur le principe, c’est possible, Astérix pourrait rejoindre le député européen dans ses combats. Il faudrait juste que José Bové paye plus cher que la chaîne de fast food.

Laureline Karaboudjan

lire le billetVictoire de Clermont en Top14: Astérix l’avait prédit!

Dans ces lointaines contrées que sont les montagnes d’Auvergne, on sait depuis longtemps interpréter les signes et séduire les augures. Si pour le pneu cela a plutôt bien marché, pour le rugby, c’était un échec. Dix finales de championnat pour l’AS Montferrand, dix défaites pour Clermont! Jusqu’à la victoire, enfin, contre Perpignan samedi soir. Un signe, parmi d’autres, laissait présager cette victoire et les Clermontois l’avaient bien remarqué. Un des épisodes d’Astérix et Obélix se déroule en Auvergne, le Bouclier Arverne, un de mes préférés d’ailleurs. Les Arvernes, auvergnats de l’époque, triomphent des Romains à la fin, mais surtout, cet épisode est le onzième de la série comme la finale est la onzième de l’histoire.

Cette coïncidence a bien évidemment été relevée par deux auvergnats bédéphiles, ainsi que le rapporte le journal local La Montagne. Grégoire Dief et Matthieu Maye, habitant à Beaumont et à Clermont-Ferrand, ont créé un groupe Facebook sur le sujet, qui compte plus de 5000 membres. A noter aussi qu’une association de supporters de l’ASM, créée en 2000, a pris pour nom “Le Bouclier Arverne“. Et tant qu’à rester dans la Rome Antique, son président s’appelle Alain Néron. Bref, vous l’aurez compris, pour les Clermontois, du bouclier Arverne, qui a appartenu à Vercingétorix dans l’histoire de Goscinny et d’Uderzo, au bouclier de Brennus, il n’y avait donc qu’un pas qui a été joyeusement franchi samedi soir.

Un autre signe qui ne trompe pas est présent dans le seul album d’Astérix où il est fait référence à la balle ovale, à savoir Astérix chez les Bretons. Au milieu de l’album, Astérix et Obélix assistent à une partie de rugby qui oppose deux équipes : Camulodunum et Durovernum. Dans l’album, la première joue en bleu et blanc et la deuxième joue en jaune et noir. Mais sur la couverture, elles sont figurées en bleu foncé pour la première et en rayures jaunes et rouge pour la seconde. Comme l’ASM et l’USAP, les deux finalistes de samedi soir! Je vous laisse deviner laquelle des deux équipes a récupéré un tonneau de potion magique et l’emporte finalement DCCCIV à III (804 à 3)…

Au-delà de l’anecdote, ces coïncidences sont l’occasion de souligner à quel point les œuvres d’Astérix, époque Goscinny, restent populaires, notamment auprès du “public” qu’elles caricaturent. Les Corses adorent Astérix en Corse, les Anglais sont hilares n’est-ce-pas en lisant Astérix chez les Bretons et les Auvergnats ont beaucoup d’affection pour le Bouclier Arverne. Car tout le génie de Goscinny et d’Uderzo, j’avais déjà eu l’occasion de le dire, c’est d’arriver à utiliser des clichés de façon à la fois drôle et attendrissante. Ainsi, l’Auvergnat dépeint dans le Bouclier Arverne est sympathique et courageux, malgré chon acchent chenchiblement chuitant. Tous les clichés sur l’Auvergne y passent : les Arvernes vendent tous du vin et du charbon, tels les bougnats auvergnats installés à Paris au XIXème siècle. A Nemesos (Clermont-Ferrand), Astérix et Obélix rencontrent Coquelus, un Romain directeur d’une fabrique de roues, référence évidente aux usines Michelin. Et on parle aussi du bleu d’Arverne, de la potée ou de la bourrée, autant de spécialités locales.

Ainsi, si la nouvelle fierté du pays des volcans, depuis samedi soir, c’est le bouclier de Brennus, nul doute que le Bouclier Arverne fait l’objet du même attachement dans le cœur des Auvergnats.

Laureline Karaboudjan

lire le billetPrénoms: Avant l’affaire Titeuf, il y a eu le petit Astérix ou Valérian

La justice a interdit à des parents d’appeler leur enfant Titeuf parce que ce prénom semblait au juge «contraire à l’intérêt de l’enfant». Mais Titeuf n’est pas le seul personnage de bande dessinée dont les parents s’inspirent pour nommer leur progéniture, et la justice ne les en empêche pas toujours, comme l’expliquait cet article en mars 2010.

∗∗∗

De Laureline à Jolan en passant par Astérix, comme le cinéma ou la littérature, la bande dessinée inspire certains parents au moment de nommer leur progéniture.

On connaît tous la blague des parents qui appellent leur fils “Kintis” pour rendre hommage au célèbre acteur américain “Kintis Wood”. Et celle des parents qui appellent leurs jumeaux “Astérix et Obélix”, vous la connaissez? A en croire (sic) ce qu’on peut lire sur le (par ailleurs terrifiant) forum Doctissimo consacré à la natalité, ce n’est pas une blague. Ce n’est même pas étonnant. La bande dessinée devenue un genre culturel dominant peut, à l’instar du cinéma ou de la littérature, servir de réservoir à prénoms pour jeunes parents. Pour le meilleur comme pour le pire.

Bien entendu, là où ça se voit le plus, c’est quand la bande dessinée qui sert de source d’inspiration est très connue et que les prénoms n’existent pas ailleurs que dans cette BD. Ainsi, nos jumeaux Astérix et Obélix auront du mal à cacher à leurs petits camarades de classe que le neuvième art n’est pas à l’origine de leurs noms. Reste à espérer qu’il n’y ait pas un petit blond et un gros roux… Dans une moindre mesure, c’est le cas de Jolan B. Il y a 18 ans, ses parents ont choisi de puiser dans Thorgal pour prénommer leur enfant comme le fils du héros éponyme. Mais à en croire le principal intéressé, l’hommage à la BD n’est pas ce qui frappe les gens : “A vrai dire je connais très peu de personnes qui connaissent Thorgal et ceux qui le connaissent ne font très rarement le rapprochement avec “Jolan” qui n’est au départ que le fils de Thorgal donc peu mis en avant dans les 30 premières BD, ce qui n’est plus le cas après avec le titre Moi, Jolan.” Même s’il confie ne pas ressembler à l’archer blondinet, Jolan B. aime bien son prénom.Le seul truc qui le dérange un peu avec le prénom Jolan, ce sont ses profs qui prononcent pas le J à la scandinave (à prononcer comme un Y, Yolan).

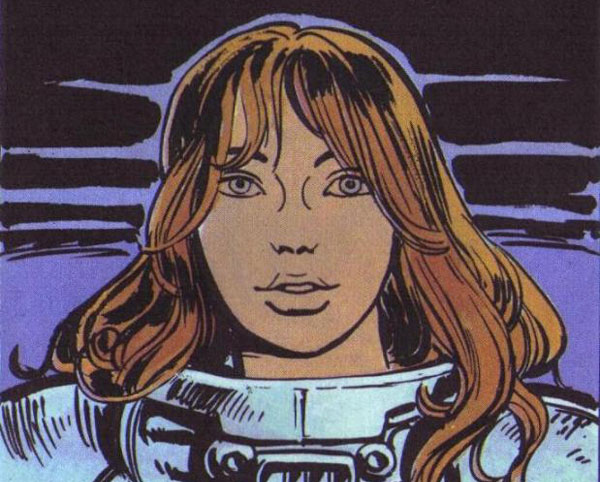

Jolan est l’exemple typique du prénom inventé de toutes pièces par la bande dessinée. D’après Prenoms.com, qui se base sur le répertoire national d’identification des personnes physiques, nulle trace de garçons prénommés Jolan avant 1988. D’ailleurs, Jolan B., né en 1991, fait un peu partie des précurseurs puisque le prénom “Jolan” a connu une explosion au début des années 2000. Autre exemple de prénom inventé stricto sensu par la bande dessinée… le mien! Laureline sonne traditionnel, parce qu’il est issu de la contraction de deux vieux prénoms, Laure et Line. Mais il n’a été inventé qu’en 1967 par Pierre Christin, le scénariste de l’épopée Valérian et Laureline. D’ailleurs, les premiers bambins à s’être fait appeler Laureline l’ont été au tout début des années 1970 Mais la grosse vague date de la fin des années 1980. C’est justement à cette période qu’est née Laureline M., ainsi prénommée par des parents qui ont tous les albums de Valérian et Laureline chez eux. De Laureline, Laureline ne partage finalement que le prénom, car elle se souvient d’un personnage “avec de l’assurance et de la confiance en elle, téméraire, aventurière, séductrice aussi et consciente de ses charmes. Moi c’est tout le contraire!” (je trouve personnellement que pour moi cette description me correspond assez bien). Aujourd’hui, il y aurait près de 2000 Laureline en France, dont la dessinatrice de BD Laurel.

Corentin comme… Corentin

Et puis, il y a aussi les prénoms “normaux”, mais qu’on donne en référence à une oeuvre littéraire. J’ai une amie que ses parents ont appelé “Scarlett” (bon, ok, ce n’est pas si normal que ça comme prénom) en référence à Scarlett O’Hara, l’héroïne d’Autant en emporte le vent. En BD, l’exemple serait d’appeler son fils Jérôme en référence à Jérôme K Jérôme Bloche. Ou Corentin en référence à… Corentin. Les parents de Corentin B., informaticien, ne l’ont, entre autres, prénommé ainsi car “ils ont tous les tomes du Corentin de Cuvelier“. Mais là aussi, le prénom ne prédestine pas le caractère puisque, d’après Corentin B., le Corentin de bande dessinée “a un aspect explorateur qui m’est complétement étranger“. C’est d’ailleurs pour ça qu’il a “toujours préféré la dernière aventure de Corentin, Le Royaume des Eaux Noires, aux autres. Il y est plus sédentaire que dans les autres, il se frotte à la science et en même temps au fantastique sur fond de flirt romantico-tragi-fataliste (Zaïla, quelle femme !) … Tout ceci me correspond plus que le Corentin qui traverse un huitième du monde dans chaque aventure, qui ne faillit sur rien : allant jusqu’à sauver une princesse dans une apparente indifférence vis-à-vis d’elle …“.

Toujours sur Prenoms.com, on peut s’amuser à mesurer l’influence de la bande dessinée sur certains prénoms “traditionnels”. Ou du moins, à le supposer. Est-ce Jacques Martin qui a fait décoller les “Alix” masculins à partir des années 1980? Est-ce la série de science fiction Travis qui a fait doubler le nombre d’enfants à qui on attribue ce prénom depuis 2000? Et la poignée d’Archibald qui vivent en France, ont-ils été nommés ainsi en référence à Archibald Haddock? Autant de questions sans réponses, mais pour lesquelles ont peut tout imaginer… Et vous, si vous deviez donner un nom issu d’une BD à un enfant, lequel choisiriez-vous?

Laureline Karaboudjan

Illustration : Le Fils d’Astérix, par Uderzo

lire le billetDevenezvousmême.BD

Les héros de BD s’engagent aussi dans l’armée.

Vous n’avez pas pu les manquer. Elles sont partout : dans la rue, dans le métro, au cinéma, à la télévision et même dans les jeux vidéos. Elles, ce sont les publicités de l’armée de terre pour recruter quelque 15 000 soldats par an. Moi, je suis assez peu versée dans les armes. Mais cette propagande militaire omniprésente depuis un mois m’a rappelé que quelques uns de mes héros préférés se sont engagés dans l’armée. Rengagez-vous qu’ils disaient…

Bien entendu, on pense tout de suite à Astérix Légionnaire. Pour retrouver Tragicomix, l’amant de Falbala emmené par les Romains en Afrique, Astérix et Obélix décident de s’engager dans l’armée romaine. L’occasion pour Goscinny de distiller quelques clichés savoureux sur les militaires. Quand ils arrivent au centre de recrutement romain de Condate (Rennes), Astérix et Obélix souhaitent savoir où Tragicomix a été emmené et s’adressent à l’administration militaire. Ils font le tour des bureaux en vain : ici on joue aux cartes, là on se cure les ongles, ici on fait sa lessive, mais de renseignements, point. La Grande Muette qui fait honneur à sa réputation, en quelque sorte. Après quelques paires de baffes, les deux gaulois ont enfin leur réponse et prennent le parti de s’engager dans la légion.

Un peu comme notre légion actuelle, la légion d’Astérix et d’Obélix est étrangère. On y compte deux Goths, un Belge, un Breton, un Grec, un Egyptien… On y retrouve aussi un centurion colérique, qui passe son temps à hurler “Silence !” et qui n’est pas sans rappeler le sergent Hartman de Full Metal Jacket. Et puis, tout y passe : la visite médicale, la distribution de l’équipement, les exercices d’entraînement avec glaives en bois… A lieu seul, Astérix Légionnaire revisite toutes les scènes associées à l’engagement dans l’armée, et c’est évidemment hilarant.

L’alcool, meilleur ami du recruteur

Si Astérix devient légionnaire à la faveur d’un album, il n’en va pas de même d’autres héros qui passent toutes leurs aventures sous l’uniforme. Ainsi le sergent Chesterfield et le caporal Blutch ont déjà 53 albums à leur actif passés sous l’uniforme bleu des troupes de l’Union, en pleine guerre de Sécession américaine. Une très longue saga qui a permis au scénariste Raoul Cauvin d’évoquer de manière plus ou moins ironique le monde militaire, en long, en large et en travers. Parmi tous ces albums, un nous intéresse plus particulièrement : il s’agit du 18ème de la série, Blue Retro. Comme son nom l’indique, cet album est un flash-back dans lequel est relaté l’engagement de Blutch et de Chesterfield dans l’armée. Faire un flash-back, que ce soit en BD mais aussi dans les séries, c’est un exercice très répandu et un peu facile. Mais Blue Retro est bien plus que ça : c’est un des meilleurs albums de la série des Tuniques Bleues, doté d’une réelle profondeur.

Le processus de recrutement de Blutch et de Chesterfield, à l’époque garçon de café et garcon-boucher, est soumis à une étude assez fine. Alors que Chesterfield livre de la viande dans le café de Blutch, une troupe qui part au front passe dans la rue. Alors que Blutch, le pacifiste, hausse des épaules, Chesterfield est fasciné par le prestige de l’uniforme, par ces gars qui “vont défendre la patrie tandis que nous, nous on reste à mener une petite vie bien tranquille“. Tellement tranquille que Chesterfield se retrouve à deux doigts d’épouser la fille du boucher, qu’il n’aime pas, juste pour avoir une situation et faire plaisir à sa mère. Alors il va boire un dernier remontant chez Blutch, puis un deuxième, un troisième… Quand une patrouille de militaires passe dans le bar, nos deux amis sont ronds comme des queues de pelle. Et quand on est saoul, on signe plus facilement pour n’importe quoi…

Mobilisation générale

Parfois, les héros de BD n’ont tout simplement pas le choix : ils sont enrôlés de force pour aller se battre. Parmi les mobilisations générales les plus célèbres, celle de la Première guerre mondiale tient une bonne place. Aussi, l’infinité de bandes dessinées consacrées au premier conflit mondial évoquent, pour la plupart, la mobilisation forcée sous deux registre. Soit on retrouve une joie béate, collective, de soldats sûrs d’être à Berlin six semaines plus tard, soit une amertume individuelle face au carnage qui s’annonce. C’est exactement le sens de 1914, le premier “Journal de Guerre” que Tardi a sorti l’année dernière. D’un côté le Français “se voyant déjà éclusant une bière bien méritée sur l’Alexanderplatz“, de l’autre l’Allemand qui se voit “déjà sur les Champs-Elysées, trempant une viennoiserie dans son café-crème en reluquant les petites femmes de Paris, si fraîches et si jolies“. Et le narrateur, qui lui se voyait “cadavre, embarqué malgré [lui] dans le flot des imbéciles, avec des milliers et de millions d’autres cadavres, et ça ne [le] faisait pas du tout rire“.

Ces scènes de la mobilisation en 1914, c’est un lieu commun des BD consacrées à la guerre. On les retrouve dans le Matteo de Gibrat, où la liesse est de mise dans le village du héros quand les soldats partent au front. Dans C’était la guerre des tranchées, de Tardi, une double page effroyable raconte comment, le jour de la mobilisation générale, un vieux monsieur qui a refusé de chanter la Marseillaise comme tout le monde, s’est retrouvé lynché par la foule en furie. Et puis, dans un registre un peu plus décalé, je ne résiste pas au plaisir de vous parler des Sentinelles de Dorison et Breccia, où la Première Guerre Mondiale est revisitée avec des cyborgs qui marchent à la pile au radium. Avant d’en devenir un, Gabriel Féraud, ingénieur qui travaillait sur la fameuse pile au radium, a lui aussi été mobilisé. “On a la meilleure armée du monde, on sera vite rentrés” dit-il à sa femme. “Tu… Tu mens si mal, Gabriel…” répond-t-elle. Elle ne le reverra jamais.

Laureline Karaboudjan

Mon Paris en BD

(Cet article a été publié initialement dans le numéro 0 (préparatoire) du magazine sur le Très Grand Paris, Megalopolis, dont le numéro 1 vient de sortir. Courez l’acheter, c’est des petits jeunes qui se lancent.)

Quand j’étais petite, je ne connaissais pas Paris. Mais, grâce aux bandes dessinées, j’ai imaginé la capitale. Avec des monstres dans la Seine et des ptérodactyles dans le ciel…

Souvent, dans les rues de Paris, je cherche des petits cailloux. Il me faut les plus beaux, un peu biscornus d’un côté, plats de l’autre, pour que chaque rebond soit imprévisible. Une fois trouvé l’objet de mes désirs, je me prépare lentement. Je rentre la tête entre les épaules, je mets mes mains dans mes poches et commence à shooter dedans avec application, tout en grommelant.

Je ne me lasse pas, surtout quand je suis un peu ivre, de répéter à tout bout de champ des «par Toutatis» ou «les sangliers sont mal nourris». Quand j’étais petite, je n’habitais pas la capitale. Je ne la connaissais pas. Je l’ai découverte en lisant des BD, encore et encore. Une des premières, évidemment, fut Astérix et Obélix. Plusieurs fois, les deux moustachus durent s’y rendre, ce qui ne manqua pas de faire râler le vendeur de menhirs. Certes, pour découvrir le Paris d’aujourd’hui, ce n’était pas vraiment idéal. Paris n’est pas Lutèce et s’est étendu bien au-delà de l’île de la Cité.

Mais en lisant Astérix, j’ai tout de même appris l’essentiel de la culture parisienne: il y a toujours des embouteillages, il ne faut pas hésiter à s’énerver – «je travaille moi» ou «je me suis levé tôt» – et, par principe, il faut mépriser les provinciaux. Ils sont nombreux les Lutéciens/Parisiens à être venus dans le petit village d’irréductibles Gaulois. Entre le frère de Bonemine, l’aubergiste et sa femme insupportable, ainsi que la barde féministe, je n’en avais pas une très bonne image. Tous râleurs, tous égocentriques. Quand, aujourd’hui, je croise dans le 7e ou 16e arrondissement une femme avec un triple menton et l’air renfrogné, je me dis, «tiens c’est un descendant de la femme d’Orthopédix dans le Cadeau de César».

Je joue avec mon caillou un peu n’importe où. Parfois, ô malheur, je tape un peu trop fort, et il tombe dans le Canal Saint-Martin. Je ressens alors un grand moment d’abandon et de tristesse, mais on ne me verra jamais m’approcher trop près du bord, ça non ! J’ai trop lu Tardi pour me faire avoir. Je sais que dans ces eaux sombres, voire saumâtres, rôdent des bestioles bien plus inquiétantes que les femmes découpées en morceaux de Maigret.

Les dangers du Canal Saint-Martin

D’une seconde à l’autre peut surgir une immonde pieuvre rouge, telle que dans les aventures d’Adèle Blanc Sec. Venue je ne sais d’où, elle aime saisir les policiers en goguette, en prendre un pour taper sur l’autre et les manger goulûment. Pas folle, je préfère me tenir à carreau, je ne veux pas lui servir de dessert. Quand, collée contre les murs des immeubles, je regarde les jeunes s’enivrer à la tombée de la nuit presque les pieds dans l’eau, je ne peux m’empêcher de sourire. Pauvres fous, ils ne savent pas.

Tardi m’a appris beaucoup d’autres choses très utiles. J’ai la chance d’habiter tout près du Muséum national d’Histoire naturelle, dans le cinquième arrondissement. Tous les gens du quartier le savent, il faut éviter de regarder en l’air quand, tard le soir, vous rentrez chez vous. Abritez-vous toujours dans les recoins, et lorsque le vent se met à siffler plus que de raison, précipitez-vous sous le premier auvent venu. Et priez. Dans l’épisode Adèle et la Bête, la jeune femme affronte un Ptérodactyle, éclos par miracle dans le Muséum. Malheureusement, Adèle n’a pas été très efficace et l’infâme bête rôde toujours, même si l’actuel maire de l’arrondissement, Jean Tibéri, fait tout pour étouffer l’affaire. Je soupçonne sa femme, Xavière, de venir personnellement la nourrir – entre incomprises, le courant passe. On me dit qu’il était 4 heures du matin, on me susurre que j’avais trop bu ou trop fumé, mais la bête, je l’ai déjà vue trois fois.

C’était un 1er décembre, je descendais la rue Geoffroy Saint Hilaire. Je longeais le mur du Jardin des Plantes quand les feuilles des arbres touffus ont commencé à s’agiter. J’ai entendu un battement d’ailes, j’ai vu une ombre et perçu un rire strident. Je me suis jetée à terre en signe de soumission. Devant moi, un couple de Japonais a été emporté, sans vraiment comprendre. Le Parisien n’en a pas parlé, je crois qu’on n’a jamais retrouvé les corps. La dernière fois, un 30 août, je traversais le fleuve vers Austerlitz quand j’ai vu la bête passer au-dessus de moi, couvrant la lune de ses ailes déployées. C’était beau.

Je n’ai pas appris les bons trucs de survie qu’avec Tardi. Avec sa bédé Jérôme K. Jérôme Bloche, Alain Dodier m’a bien rendu service. Il habite au 39 rue Francoeur dans le 18e arrondissement de Paris, derrière le Sacré Coeur. En théorie seulement, puisqu’en réalité la rue ne va pas jusqu’au 39 mais s’arrête au 33 ; je suppose que c’est de cet immeuble dont il parle. La concierge décrit le détective privé comme un garçon «gentil mais un peu timide, toujours à s’excuser avant de demander». Grâce à Jérôme K., mais aussi Monsieur Jean de Philippe Dupuy et Charles Berberian un peu plus tard, je sais que les concierges sont les créatures qui ont le plus de pouvoir à Paris. Elles contrôlent le courrier, les clefs, les rumeurs. Elles sont petites, grasses et ont de la moustache.

Depuis la lecture des aventures du détective, j’aime monter sur les toits de Paris. On peut presque traverser la ville d’un toit à l’autre. Je me pose contre une cheminée rouge un peu branlante et je regarde au loin le démon de la Tour Eiffel ; j’écoute des concerts clandestins ou j’espionne le détective rouquin qui tripote sa copine Babette. Mais je sais qu’il faut toujours se munir d’un parapluie en acier pour se protéger des fléchettes empoisonnées. Des admirateurs de l’ombre emplumée, qui a donné tant de fil à retordre à Bloche lors de son premier album, rôdent toujours. Je sais aussi que si quelqu’un vous menace de vous tuer dans un cimetière, celui de Montmartre par exemple, il faut dégainer le premier et viser à droite car, à cause d’une malformation, c’est là que se trouve le cœur des tueurs à gages.

Le Paris de Bloche ressemble à celui de Tardi. Souvent la nuit, souvent sous la pluie, souvent dans des coins un peu obscurs et glauques. Mais Jérôme est le plus mignon, surtout quand il dévale les rues du 18ème avec son solex. Je crois qu’il n’y a plus que lui et le journaliste Alain Duhamel à utiliser ce genre d’engin dans Paris. Ils pétaradent gaiement et aiment se moquer des vélibs qui n’arrivent pas à monter les côtes.

A Châtelet, des monstres en flammes

La BD m’a souvent donné de bons conseils avant d’arriver à Paris, mais parfois, j’ai l’impression qu’elle m’induit en erreur. Je pensais que tout le monde avait une moustache, portait des chapeaux melons dans des rues grises, sales et pluvieuses. J’ai aussi cherché les hôtels où descendent tous ces personnages : Hôtel chez Léo et du Cirque, mais ils n’existent pas. Je suis bien allée rue du Cirque dans le huitième, tout près de l’Elysée, pour en être certaine, mais il n’y avait que des vieilles dames avec des caniches et des attachés parlementaires. De bien tristes clowns.

Sur les traces de l’auteur Pétillon, j’ai cherché la rue Pfuit où se déroule l’histoire abracadabrantesque, Une sacrée salade. Les gens y courent très vite avec des imperméables un peu étranges et des femmes de mauvaise vie. Ça tire, ça meurt la bouche ouverte, ça explose, ça baise dans les coins, on est dans un rêve fantasmagorique et coloré, les flics sont impuissants et Jésus, représenté tel un clochard, se demande : «Reverrais-je jamais le Faubourg Saint-Denis ?» En arrivant à Paris, je voulais absolument habiter dans cette rue amusante, que je supposais proche des Grands Boulevards, mais elle n’existe pas ! J’en ai longtemps voulu à Pétillon. Pfuit, tout fout le camp.

Cela me rappelle ma première fois à Châtelet. Il y avait les lignes 1, 4, 7, 11 et 14 et les RER A, B et D. Jusque-là, rien d’anormal. Mais où était donc l’entrée vers l’hyperespace, vers Cassiopée ? L’auteur Mézières est pourtant formel dans le neuvième tome des aventures de Valérian et Laureline. A Châtelet, il y a des monstres tout en flammes et des départs réguliers vers Galaxity, la capitale terrienne du futur. J’ai eu beau chercher dans toutes les rames, je n’ai rien trouvé. J’ai cru un moment que Monsieur Albert, l’agent secret de Galaxity au 20e siècle, se cachait sous les traits du violoniste chinois qui est souvent sur la ligne 11 ou la 1. Mais, quand je lui ai demandé si les Foudres d’Hypsis allaient s’abattre sur nous, il m’a regardé sans comprendre. L’ignorant.

Et cet épisode récent de Spirou et Fantasio, Paris sous Seine, où tout le quartier de Beaubourg est englouti ! Je suis allée l’autre jour demander aux commerçants si les dégâts des eaux n’avaient pas été trop importants. Ils se sont moqués de moi. Je n’ose pas non plus traîner du coté de Botzaris. Un épisode d’Adèle Blanc Sec se termine sur cette question énigmatique : «Que se passe-t-il aux Buttes Chaumont ?» J’y suis donc allée et j’ai questionné les gens. Ils m’ont regardée bizarrement. «Que voudriez-vous qu’il se passe aux Buttes Chaumont, voyons !» Je ne sais pas, mais je sais que je ne suis pas folle.

Laureline Karaboudjan

Illustration : Montage de Laureline Karaboudjan

lire le billetMoi, j’aime Astérix

Nous célébrons actuellement les 50 ans d’Astérix. A cette occasion, Uderzo, qui ne fait même plus semblant d’avoir des idées, publie un recueil d’histoires courtes sur Astérix et Obélix. Je dois avouer que je n’ai que feuilleté rapidement ce nouvel opus, atterrée par l’absence d’intérêt. Quand j’ai appris que cela faisait cinq ans que le dernier album, “Le ciel lui tombe sur la tête” était sorti, j’ai été également très surprise. Ma blessure devant ce scandale de papier est encore tellement vivace que j’ai l’impression que sa parution date de l’année dernière, ou de deux ans tout au plus.

Mais assez de critiques. Je ne suis pas comme Eric Le Boucher, qui me donne l’impression de connaître très mal la bande dessinée. J’aime beaucoup Astérix. Outre ses histoires, son humour et son côté récréatif, c’est l’une des séries qui dresse l’un des portraits les plus justes de notre société moderne.

Astérix et l’identité nationale

Dans chaque album, Astérix relève avec amour les défauts de nos amis les Français. En cette semaine où nous débattons de l’identité nationale, tout le monde devrait relire Astérix. A ce titre, “Le Tour de Gaule d’Astérix” est une référence absolue. On y constate que les Parisiens… heu, les Lutéciens sont râleurs, particulièrement quand ça bouchonne en centre-ville ou sur la route des vacances. A Nicae, on peut déjà croiser des cagoles sur la promenade des Bretons et à Massilia, on ne refuse pas la tournée du patron, “même quand on est un estranger de Lugdunum”. Invitons aussi Brice Hortefeux, notre ministre de l’Intérieur, à relire “Le Bouclier arverne“, lui qui est si friand d’humour auvergnat. Le peuple des volcans est invariablement bougnat, c’est à dire marchand de vins et charbons et surtout très près de ses chous… heu, ses sous. Quant à “Astérix en Corse“, c’est un florilège. Le Corse est fier et il a le regard perçant. Il a aussi  une conception toute particulière du travail – un “gros mot” comme on l’apprend dans l’album. Par exemple, pour cueillir le gui, les druides s’allongent sous les arbres en attendant qu’il tombe. Et, évidemment, il y a dix mille clans différents avec des rivalités ancestrales que plus personne ne maîtrise.

une conception toute particulière du travail – un “gros mot” comme on l’apprend dans l’album. Par exemple, pour cueillir le gui, les druides s’allongent sous les arbres en attendant qu’il tombe. Et, évidemment, il y a dix mille clans différents avec des rivalités ancestrales que plus personne ne maîtrise.

Et puis, il y a toutes sortes de traits qu’on associe volontiers aux Français, synthétisés dans le petit village gaulois. On y mange bien, on y fait la fête et on se castagne pour n’importe quelle raison. Et le village qui résiste encore et toujours contre l’envahisseur, n’est-ce pas cette fameuse “exception culturelle française” ? Ou cet esprit rebelle qui nous fait faire des révolutions à intervalles réguliers ? Chaque personnage du village est un archétype : Ordralphabétix et Cétautomatix sont les petits commerçants idéaux, Abraracourcix l’autorité mégalo mais perpétuellement raillée, Falbala l’élégance française… Et Agecanonix, c’est le symbole du racisme ordinaire quand il déclare dans “Le Cadeau de César” : “je n’ai rien contre les étrangers mais je préfère quand ils restent chez eux”.

lire le billet

Recent Comments