Angoulême, le festival qui n’aurait pas dû avoir lieu

Pour des problèmes de subventions, Angoulême a failli ne pas avoir lieu cette année. Est-ce que cela aurait été si grave ?

Angoulême débute aujourd’hui. Pour cette 37ème édition, plusieurs centaines d’auteurs et de maisons d’éditions sont réunies. 200 000 visiteurs devraient braver le froid et oser aller jusqu’en Charente. Encore cette année, cela reste le principal festival de BD en France. Le seul vraiment relayé par les médias et qui permet, le temps d’une semaine, de voir les pages BD se multiplier dans les journaux comme par magie. Et, ensuite, de disparaître.

Sauf que cette année, le festival a failli ne jamais avoir lieu. Encore jusqu’à fin 2009, l’organisation n’était pas pérennisée. Stupeur chez l’amateur lambda pour qui c’est un rendez-vous aussi incontournable et donc immuable que le festival de Cannes pour les cinéphiles ou le Tour de France pour les fabricants de produits dopants. Normalement, la ville d’Angoulème assure 1 million d’euros de subventions directes. Mais la ville, pour protester contre le désengagement de l’Etat auprès des collectivités locales a un temps décidé de ne pas prendre en charge la totalité des frais techniques qui s’élèvent à 400 000 euros supplémentaires. Philippe Lavaud, le maire et le vice-président du Conseil Général de Charente, a ainsi expliqué en octobre 2009 à Sud Ouest, “rien n’empêche Neuvième Art + [la société organisatrice du festival, ndlr.] de facturer aux éditeurs l’intervention de son prestataire pour le montage des stands.” Mais Franck Bondoux, délégué général du FIBD a estimé ne pas pouvoir, pris à brûle-pourpoint, assurer les prestations indispensables. Et de râler en expliquant que le festival apporte tout de même chaque année “des dizaines de millions d’euros de retombées pour l’économie régionale et a beaucoup servi l’image de marque de la ville”. On a eu ainsi le droit à un coup de gueule du dessinateur Philippe Druillet, fondateur des Humanoïdes associés :

« Cette ville, qui représente le neuvième art, passe son temps à insulter la bande dessinée. Chaque année, il y a un scandale. Aujourd’hui, c’est le maire, Philippe Lavaud, qui fait chier. Un maire socialo, ce qui me fout encore plus les boules. J’ai l’impression qu’il a oublié le message de Jack Lang, qui s’était battu pour le Festival d’Angoulême pendant des années. »

Je viens en partie de cette région et je ne leur donnerai pas totalement tort. Parce qu’Angoulème, à part la BD… Le site spécialisé Actu BD préfère lui relativiser: «C’est près d’un million et demi d’euros, soit près de 50% du budget du Festival qui sont payés par 43.000 Angoumoisins. Rapporté au foyer fiscal, on imagine l’impact. Il n’est donc pas juste de dire que cette ville « passe son temps à insulter la bande dessinée » ». En comparaison, Paris, deux millions d’habitants versent 2,5 millions de subventions directes au PSG.

Globalement, le tout nouveau maire élu en 2008, socialiste pourtant, semble en avoir marre de mettre la main au portefeuille pour financer des évènements culturels puisque le Festival du film francophone d’Angoulême est lui aussi en difficulté (mais bon eux ils sont aussi en bisbille avec Ségolène Royal, la présidente de la Région). Finalement, pour la BD, mairie et gouvernement se sont mobilisés. Le haut commissaire à la jeunesse a accordé une subvention exceptionnelle à hauteur de 40.000 euros et en a profité pour créer un prix. Et surtout la ville et le festival se sont mis d’accord dans un communiqué commun.

Si personne n’a vraiment pensé que le festival allait disparaître, cet évènement traduit bien les tensions qui existent entre le festival et les acteurs locaux (parfois entre eux) au niveau local. Tensions qui n’ont pas de grands liens avec la bande dessinée.

Si Angoulême disparaissait, est-ce que se serait si grave?

Et, dans le fond, est-ce que cela aurait été si grave pour la bande dessinée qu’il n’y ait pas de festival cet année ? Comme toutes les manifestations culturelles de cet ordre, le festival de BD d’Angoulême est l’objet de critiques récurrentes. La sélection des ouvrages en compétition est un terrain idéal pour qu’elles s’expriment. Les accusations de copinages et le manque de représentativité des bandes dessinées représentées reviennent chaque année. Sur ActuaBD, Laurent Boileau et Didier Pasamonik s’interrogent encore, à l’occasion de ce 37ème festival :

«On aimerait connaître la philosophie de cette sélection dont les motifs ne nous apparaissent pas transparents. La représentativité de la production actuelle, au sein de laquelle le jury final choisirait subjectivement les meilleurs, nous semble relever du bon sens. Or, nous constatons que cette représentativité n’est pas assurée”. »

Beaucoup de Delcourt, peu de Glénat dans la sélection officielle. Et des noms qui reviennent tout le temps : Sfar, Sattouf, Loisel, Rabaté, Larcenet… De la très bonne BD, bien sûr, mais qui n’est pas forcément représentative de la réalité du paysage général de la bande-dessinée. Les grandes séries d’humour et d’aventure, poids lourds commerciaux du neuvième art, peinent à trouver leur place à Angoulème. Du coup, l’image d’un festival “élitiste”, «éloigné du public », s’impose facilement.

Les prix font aussi toujours débat. Une réforme a été menée cette année, alors que le précédent changement datait de… 2007. Motifs invoqués par Benoît Mouchart, directeur artistique du festival : “On a eu un retour mitigé des libraires. Le public n’accordait pas forcément de valeur aux prix ex aequo”. Du coup, cette année sera remis le Fauve d’Or, récompensant le meilleur album, et six prix Essentiels (Fauve d’Angoulême) : prix spécial du jury, prix de la série, prix révélation, prix de l’audace, prix intergénérations et prix du public. Histoire de faire plaisir à tout le monde ? Peut-être. En tous cas, on a parfois du mal à distinguer les différences entre les prix : le prix spécial du jury, qui “récompense un ouvrage sur lequel le jury a particulièrement souhaité attirer l’attention du public, pour ses qualités narratives, graphiques et/ou l’originalité de ses choix” ressemble quand même beaucoup au Fauve d’Or, vous ne trouvez pas ? Et le prix de l’audace, qui “récompense une œuvre développant une approche innovante (formelle ou narrative) de la bande dessinée”, il ne recouvre pas un critère du Fauve d’Or lui aussi ? Quant au prix du public, il sonne presque comme un aveu d’échec de la part du jury, qui n’arriverait pas à récompenser par lui-même des BD populaires.

Le déroulé lui-même du festival est sujet à critiques. L’aspect très commercial du festival en rebute plus d’un. Les longues files amenant aux auteurs qui dédicacent, aussi. Quand on attend devant un stand, on a parfois l’impression d’être dans La littérature à l’estomac de Julien Gracq, d’être ce «public en continuel frottement comme un public de Bourse a la particularité bizarre d’être à peu près constamment en ” état de foule “.: même happement avide des nouvelles fraîches, aussitôt bues partout à la fois comme l’eau par le sable, aussitôt amplifiées en bruits, monnayées en échos, en rumeurs de coulisses. »

L’auteur de bande dessinée Morvandiau commençait ainsi un article paru l’an dernier dans le Monde Diplomatique :

«Qui serait prêt à payer pour entrer dans une librairie ? Qui serait prêt à payer pour entrer dans une librairie avec l’intention d’acheter des livres ? Qui serait prêt à payer pour entrer dans une librairie avec l’intention d’acheter des livres et de faire la queue afin d’obtenir des dédicaces ? Vous ? C’est possible. Le phénomène concerne déjà plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année en France. On l’observe notamment en janvier, à Angoulême, à l’occasion du Festival international de la bande dessinée.»

Bien sûr (et l’auteur de l’article le reconnaît), Angoulême ce n’est pas que ça. Il y a aussi des expositions (cette année, pas moins de 300m² pour Léonard de Turk et De Groot), des ateliers, etc. Il n’empêche, le modèle “entrée payante, file de dédicace” a essaimé un peu partout dans des festivals de moindre ampleur qui se tiennent en France pendant toute l’année.

Mais finalement, est-ce que ce n’est pas la vocation d’un festival leader que d’être l’objet de critiques continuelles? Comme Cannes pour le cinéma ou le Goncourt pour la littérature, on se plait à dénigrer Angoulême, parce qu’il faut bien dire que c’est le lot de tous les événements majeurs dans n’importe quelle discipline.

Laureline Karaboudjan

Photo Flickr, la fille des remparts, galerie Marsupilami92. 6 boulevard Pasteur, Angoulême.

lire le billetJacques Martin, Tibet : une page se tourne sur la BD

Les décès de Jacques Martin et de Tibet résonnent comme le point final d’une génération essentielle pour la BD.

On a appris hier la disparition, à l’âge de 88 ans, de Jacques Martin, entre autres papa d’Alix et de Lefranc. Deux semaines plus tôt, le 3 janvier dernier, c’est Tibet qui passait la plume à gauche. Parmi ses créations, le cow-boy Chick Bill (69 albums!) et le reporter Ric Hochet (76 albums!!). Jacques Martin et Tibet, ce sont deux facettes différentes de la bande dessinée franco-belge. D’un côté, un pur représentant de la ligne claire, doté d’un sérieux et d’un souci du détail caractéristiques. De l’autre, un stakhanoviste de la planche qui n’était pourtant pas le dernier pour rigoler. Deux auteurs qui symbolisent pourtant une même génération, celle de l’âge d’or du Journal de Tintin.

La publication a été fondée en 1946 par l’éditeur Raymond Leblanc, tirée évidemment par personnage de Tintin, et sous l’étroite surveillance artistique de son créateur, Hergé. Pourtant, le reporter à la houpette remplira finalement assez peu les pages du Journal de Tintin, puisqu’Hergé ne livrera au journal que 10 aventures en trente ans, entre la création du journal et la publication en 1975 de la dernière aventure, Tintin et les Picaros. Aussi, dans le Journal de Tintin, il n’y avait pas que Tintin. C’est dans ses pages que s’épanouiront par exemple les Blake et Mortimer d’Edgar P. Jacobs, ou… Alix et Chick Bill.

Aujourd’hui, il ne reste que très peu d’auteurs de l’époque encore en vie. Les décès de Tibet et Jacques Martin viennent ainsi presque conclure une longue litanie de disparitions : Hergé (1983), Jacobs (1987), Greg, le père d’Achille Talon qui fut rédacteur en chef du Journal de Tintin (1999) ou encore François Craenhals (2004). Il pourrait sembler artificiel d’évoquer en même temps Jacques Martin et Tibet, car hormis leur décès à si peu de temps d’intervalle (et leur collaboration au Journal de Tintin, donc), les deux hommes n’avaient pas grand chose en commun. Mais c’est justement par leurs deux styles différents qu’ils permettent de bien envisager ce qu’était le Journal de Tintin : une publication pour enfants, mais sérieuse.

L’appliqué et le frénétique

Ainsi, Jacques Martin apparaît comme l’incarnation parfaite du Hergé boy. Graphiquement, il partage avec lui la ligne claire, tant et si bien que Martin rentrera au Studio Hergé en 1954 et y restera jusqu’en 1972, pour aider Hergé sur Tintin. S’il achève les crayonnés d’Hergé, il n’hésite pas non plus à donner son avis sur le scénario. Jacques Martin se revendiquait ainsi comme l’auteur du fameux gag du sparadrap du capitaine Haddock. Comme Hergé, il prête aussi un grand souci au détail. L’exemple le plus clair, c’est bien sûr la précision historique qu’il a apporté à l’univers d’Alix, son héros phare. Une précision qui n’a d’ailleurs pas été sans lui causer des soucis, comme les polémiques autour de la pédophilie que j’ai déjà évoquées dans un autre billet.

De l’autre côté, Tibet est plus un franc-tireur dans le Journal de Tintin. L’auteur de Chick Bill est à contre-courant d’une tradition imposée par Hergé qui veut qu’on doive écrire ses BD lentement. Tout l’inverse de… Jacques Martin. Dans Le duel Tintin-Spirou d’Hugues Dayez (disponible en PDF), Tibet confiait ainsi : “Hergé exigeait de toute son équipe du journal “Tintin” un soi, une méticulosité exagérée… C’est comme ça que Jacques Martin a développé un souci du détail incroyable. Moi, je n’ai jamais été très emballé par ses histoires, mais je dois reconnaître que ses décors étaient tiré au cordeau“. A l’inverse, Tibet était un forcené de la bulle, l’auteur capable de pondre deux albums par an tout en conservant une bonhommie certaine : “Un jour, Greg avec sa ‘gentillesse’ coutumière, m’avait bien dit : ‘Toi tu es un fonctionnaire de la bande dessinée!‘ Mais c’est bien, en définitive : j’ai fait ça, peut être, comme un bon fonctionnaire, fidèle au poste, mais je ne me suis jamais ennuyé !“. A la vérité, Tibet était un peu plus dans l’esprit Spirou – plus rigolard, plus rond, plus de gauche- que dans l’esprit Tintin -plus sérieux, plus carré, plus de droite-, pour lequel il travaillera pourtant jusqu’au bout.

Et maintenant? Jacques Martin avait déjà arrêté de dessiner depuis plusieurs années. C’étaient les dessinateurs qu’il avait formés qui continuaient à faire vivre les personnages qu’il avait créés. Comme il le confiait à Hugues Dayez : “je ne veux pas qu’Alix s’arrête ! […] Ma motivation principale, ce sont les collaborateurs. Si je les investis de mes personnages pour, tant que je vis, X histoires, je trouverais assez dommageable pour eux d’être obligés d’arrêter à ma mort. C’est ce qui s’est passé avec Bob de Moor aux Studios Hergé : Bob de Moor croyait dur comme fer pouvoir continuer les aventures de Tintin, et il ne les a pas continuées ! Il n’a pas survécu longtemps à cette déconvenue, le malheureux.” Au scénario, ça sera donc Patrick Weber qui continuera de donner vie à Alix et Enak. Après tout, les personnages de BD, eux, sont immortels.

Laureline Karaboudjan

Illustration: extrait de la couverture d’Alix l’Intrépide, le premier album d’Alix.

lire le billet“Moi y en a fatigué”

En BD aussi, l’Afrique c’est souvent les clichés

Une ambiance de fête, des résultats inattendus, du football, et puis une guérilla sécessionniste, des armes, du sang, des larmes, de la sueur. Un peu comme si tous les clichés du continent africain s’étaient donné rendez-vous à Cabinda la semaine dernière et en Angola en général. Des clichés sur l’Afrique également véhiculés par la bande dessinée.

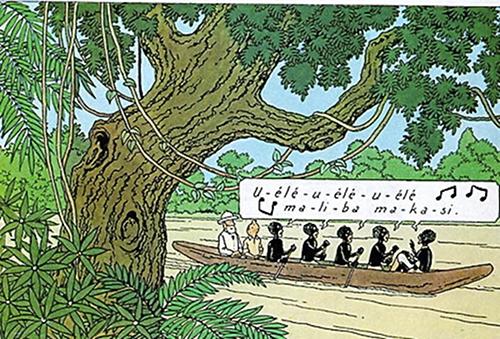

Evidemment, il y a Tintin au Congo. Impossible de ne pas en parler, c’est un peu la matrice des clichés sur l’Afrique en BD. Tout y passe : les Noirs sont fainéants (“Moi y’en a fatigué”), lâches, bêtes (“Li missié blanc très malin”). L’Afrique de Tintin, c’est une Afrique où l’on vit dans des cases perdues au milieu d’animaux sauvages, avec le bon missionnaire blanc comme point de repère. Nulle peine d’en rajouter, la BD est connue de tous, les raisons de ses torts aussi: elle a été écrite en 1930-1931, à l’apogée de l’empire colonial belge et publiée dans un journal de la droite chrétienne, Le Petit XXème. A l’époque où en France, on organise une exposition coloniale tout aussi nauséabonde. Soulignons plutôt que Tintin au Congo n’est malheureusement pas un cas isolé, et qu’à l’époque, l’Afrique en bande dessinée c’est nécessairement des clichés. Cette histoire continue encore aujourd’hui de faire régulièrement polémique, notamment à l’étranger. Elle a ainsi été retirée des rayons de la bibliothèque de Brooklyn.

Il en va ainsi de ce qu’on considère généralement comme le premier personnage noir à apparaître dans la bande dessinée américaine. Dès son premier comicstrip publié en 1934, Madrake Le Magicien est accompagné de Lothar, son meilleur ami qu’il a rencontré en Afrique, sûrement dans une ancienne colonie allemande vu le prénom… Lothar était “Prince des Sept Nations”, une fédération de tribus de la jungle, mais a préféré renoncer à sa chance d’accéder au trône pour suivre Mandrake dans ses aventures. Et évidemment, le brave Lothar est un concentré de clichés: il parle un très mauvais anglais, s’habille de peaux de bêtes et se coiffe d’un fez. Il est surtout plus réputé pour sa montagne de muscles que pour ses aptitudes mentales. Le parfait compagnon de ce grand esprit (blanc) de Mandrake. Citons également Ebony White, le side-kick du Spirit, le détective imaginé par Will Eisner, qui est un bon exemple de la description caricaturale des noirs (lèvres hypertrophiées, mauvaise diction…) que l’on retrouve dans bien d’autres BD.

Mais revenons à l’Afrique. Avouons-le, certains clichés ont du bon, comme celui qui veut qu’elle soit une terre d’aventures. Ce ressort nourrit une série comme Jimmy Tousseul, qui nous emmène avec un jeune garçon dans des péripéties africaines rocambolesques et… pleines de clichés. Braconniers d’ivoire, trafiquants d’armes ou de drogue, fils de dignitaire qui s’appelle Napoléon, c’est encore une “certaine Afrique” que nous dépeignent les auteurs de Jimmy Tousseul, qui cède volontiers à l’exagération. Mais leur en veut-on vraiment, tant cette Afrique là permet des aventures pleines de rebondissements? Surtout que l’aventure est le seul moteur de ces clichés (alors que chez Tintin, on peut y ajouter le racisme).

Un portrait juste de l’Afrique

Heureusement, toutes les BD se déroulant en Afrique n’enfilent pas les clichés comme des perles. Certaines BD “sérieuses” tentent au contraire de dépeindre un portrait juste de l’Afrique. A commencer par ses drames. Comme la série Rwanda 1994 de Masioni, Grenier et Austini. Elle raconte le Rwanda touché par la guerre civile, dans toute son horreur. Très engagés, les auteurs n’hésitent pas à suivre la thèse contestée qui affirme que l’armée française a non seulement apporté une aide logisitque aux génocidaires mais a aussi participé aux massacres.

Parfois, la précision n’empêche pas la poésie. Replongez-vous dans les Ethiopiques de Corto Maltese pour vous en convaincre. Hugo Pratt nous emmène, pour quatre aventures du marin libertaire, dans l’Ethiopie de la fin de la première guerre mondiale. Un pays qu’il connaît bien puisqu’il y a vécu l’autre guerre mondiale auprès de son père, dans l’armée italienne. Signalons aussi Abdallahi, superbe bande dessinée basée sur le récit de voyage de René Caillé, explorateur du XIXème siècle. Il est le premier blanc à réussir à pénétrer dans Tombouctou, ville qui leur était alors interdite. Pour se faire il se grime en arabe et se fait appeler Abdallahi. Les paysages sont saisissants, l’atmosphère extrêmement bien rendue et tout sonne très juste.

Se débarrasser des clichés de l’Afrique en guerre, de la famine et du SIDA et peindre une vie quotidienne heureuse, c’est l’objectif avoué de Marguerite Abouet dans Aya de Yopougon. Elle y dépeint sa jeunesse à Abidjan, entre 1970’s et 1980’s, faite de cancans et d’amourettes, dans un langage fleuri hilarant. A l’instar du Persépolis de Marjane Satrapi, Aya est une vision partielle de la société ivoirienne, celle d’une fille de classe moyenne supérieure, avec une vie forcément plus tranquille et rigolote que celle des plus démunis. Mais comme les auteurs européens vont plus difficilement s’attacher à décrire cette vie moyenne qu’à dépeindre des grandes tragédies larmoyantes, il faut bien que les locaux fassent le boulot autobiographique.

Et la BD africaine alors?

Enfin “locaux”… Pas tant que ça. Si Aya a le succès qu’on lui connaît, c’est parce que Marguerite Abouet a émigré de Côte d’Ivoire en France, où elle aura pu trouver beaucoup plus facilement un éditeur pour son histoire. Exactement la même trajectoire que Marjane Satrapi d’ailleurs, dont on imagine bien qu’elle n’aurait jamais pu publier Persépolis en Iran. Pour autant, il existe aussi des auteurs africains sur place. On ne va pas se mentir : l’Afrique n’est pas une terre de BD comparable aux trois poids-lourds Europe, Etats-Unis et Japon. L’environnement économique africain rend difficile l’implantation de maisons d’éditions locales et donc l’émergence d’une bande dessinée d’albums, qui du coup se publie plutôt dans les journaux. Le site Africultures dresse un état des lieux de cette bande dessinée africaine, en recensant auteurs, éditeurs, associations, etc. Dans cet autre article, très intéressant, on découvre l’existence d’une “exception” dans le marasme de la BD africaine: Gbich!. “Plus de 300 numéros parus, 20 000 exemplaires diffusés chaque semaine, quinze auteurs de bande dessinée à plein-temps : Gbich ! a un poids économique et culturel indéniable à Abidjan. Savant équilibre de bandes dessinées en une page, de dessin de presse et d’articles sur la société, le magazine séduit la population ivoirienne qui se rue dessus chaque vendredi”. Fait par et pour des Africains, gageons que Gbich! est encore ce qui doit livrer le mieux une vision à peu près juste de l’Afrique contemporaine.

Enfin “locaux”… Pas tant que ça. Si Aya a le succès qu’on lui connaît, c’est parce que Marguerite Abouet a émigré de Côte d’Ivoire en France, où elle aura pu trouver beaucoup plus facilement un éditeur pour son histoire. Exactement la même trajectoire que Marjane Satrapi d’ailleurs, dont on imagine bien qu’elle n’aurait jamais pu publier Persépolis en Iran. Pour autant, il existe aussi des auteurs africains sur place. On ne va pas se mentir : l’Afrique n’est pas une terre de BD comparable aux trois poids-lourds Europe, Etats-Unis et Japon. L’environnement économique africain rend difficile l’implantation de maisons d’éditions locales et donc l’émergence d’une bande dessinée d’albums, qui du coup se publie plutôt dans les journaux. Le site Africultures dresse un état des lieux de cette bande dessinée africaine, en recensant auteurs, éditeurs, associations, etc. Dans cet autre article, très intéressant, on découvre l’existence d’une “exception” dans le marasme de la BD africaine: Gbich!. “Plus de 300 numéros parus, 20 000 exemplaires diffusés chaque semaine, quinze auteurs de bande dessinée à plein-temps : Gbich ! a un poids économique et culturel indéniable à Abidjan. Savant équilibre de bandes dessinées en une page, de dessin de presse et d’articles sur la société, le magazine séduit la population ivoirienne qui se rue dessus chaque vendredi”. Fait par et pour des Africains, gageons que Gbich! est encore ce qui doit livrer le mieux une vision à peu près juste de l’Afrique contemporaine.

Laureline Karaboudjan

lire le billetBD vérité, explosion des ventes et affirmation du moi: la BD des années 2000

Le top était le sport médiatique à la mode le mois dernier. J’y ai succombé. Mais en faire sans essayer d’en tirer des leçons, c’est un peu inutile. Si on considère que je suis une lectrice de BD lambda, on pourra généraliser ces enseignements à la situation de la BD européenne (il y a trop peu de mangas et de comics dans mon top pour que ce soit signifiant) dans la décennie. Si vous n’êtes pas d’accord prenez ça comme une auto-analyse de mes goûts en matière de bande dessinée.

L’affirmation du moi

Une des évolutions récentes qui me frappe le plus, et qui je crois est visible dans mon top, c’est le crédit qu’a pris l’autobiographie en BD. Relativement isolé dans la majeure partie du XXème siècle, le genre commence à s’affirmer dans les années 1980 avec par exemple aux USA des oeuvres comme American Splendor. Dans les années 1990, toujours de l’autre côté de l’Atlantique, on a l’incontournable Chris Ware avec son transparent Jimmy Corrigan. Mais en France, c’est bien au cours de la décennie passée que le genre autobiographique a pris son essor. Bien sûr il y a mon vainqueur, Le Combat Ordinaire, où Manu Larcenet se raconte à travers un héros qui a trop de points communs avec lui pour ne pas être suspect. Le Combart Ordinaire, c’est un peu l’apothéose du genre, mais il reflète une tendance qui est plus profonde, représentée également dans le top 10 par Pilules Bleues (7ème) ou Pourquoi j’ai tué Pierre (42ème).

Pour rendre compte de l’essor de l’autobiographie, deux auteurs qui sont parvenus à la consécration pendant la décennie sont symboliques: Riad Sattouf et Joann Sfar. Consécration que l’on jugera au fait qu’on les a autorisés à poser leurs plumes quelques temps pour prendre une caméra. Une bonne partie de l’oeuvre du premier est teinté d’autobiographie, qu’il s’agisse de Retour au Collège ou de La vie secrète des jeunes. A chaque fois, Sattouf se met en scène, il raconte ce qu’il voit, ce qu’il vit. Quant à Sfar, s’il se situe généralement plus dans la fiction, il cède aussi au genre autobiographique à travers ses carnets de dessins qu’il publie. Parfois c’est passionant (Greffier par exemple, qui raconte le procès des caricatures de Mahomet), parfois ça n’a aucun intérêt (comme quand Sfar raconte la matinée où il est allé chercher un chien à la SPA de Gennevilliers).

Pour comprendre un peu la tendance, il ne faut pas perdre de vue que la décennie a aussi vu l’essor des blogs sur Internet, et entre autres des blogs de bande dessinée. Via un blog BD, on peut raconter sa vie en dessins, et certains qui s’y sont essayé ont gagné une vraie notoriété en étant à présent des auteurs « papier » très connus. C’est par exemple le cas de Boulet qui publie ses Notes en papier après une première parution sur Internet, ou celui de Pénélope Bagieu qui, avec son alter égo de dessin Pénélope Jolicoeur, conquiert les rayonnages de la Fnac après avoir triomphé sur le Net.

L’essor de la « BD vérité »

Autre variante de l’autobiographe: les carnets de voyage, représentés dans mon top par Le Photographe (21ème place) ou Pyongyang (17ème place). Le genre a explosé pendant la décennie grâce notamment à Guy Delisle, l’auteur de Pyongyang, qui, outre son voyage en Corée du Nord, signe aussi un carnet de voyage en Chine et un en Birmanie. Il y a aussi Joann Sfar qui raconte un voyage en Inde dans son carnet Maharadja, Nicolas Wild qui raconte son expérience afghane dans les deux tomes de Kaboul Disco ou Ted Rail avec La route de la Soie en lambeaux qui relate un périple en Asie Centrale. Il faudrait un jour s’amuser à placer sur une carte tous les carnets de voyage publiés en BD: je crois que les régions qui ont été « épargnées » sont rares.

Le succès des carnet de voyage est intéressant à analyser, car ils relèvent des deux grandes tendances que je voulais montrer (et font donc une transition parfaite de l’une à l’autre!): l’autobiographie et ce que j’appellerai la « BD vérité ». Comprendre: tout ce qui est reportage en bande dessinée ou BD qui plonge ses racines dans l’actualité. Dans mon top, outre Delisle, c’est par exemple Davodeau avec Un homme est mort (25ème) ou Les Mauvaises Gens (8ème). Mais au-delà de mon classement, je pourrais évoquer d’autres albums qui relèvent de la tendance, ou encore les reportages en bande dessinée publiés dans la revue XXI. Lentement mais sûrement, la BD s’affirme de plus en plus comme un format journalistique à part entière.

L’affirmation du moi et la BD vérité montrent que globalement les auteurs et les éditeurs ont pris des libertés avec les conventions et n’ont pas hésité à renouveler le genre. Dans le choix des histoires on le voit, mais aussi dans la narration, le style de dessin et le format, favorisé en partie par l’influence grandissante des productions étrangères, américaines et surtout japonaise. Cependant, les grands succès comme Titeuf ou Astérix montrent que le lecteur lambda reste aussi attaché à des BD plus conventionnelles.

Quelques gros éditeurs et plein de petits

Après avoir bouclé mon classement, je me suis aussi amusée à relever les différents éditeurs récompensés. Je souligne une fois de plus tous les biais dont souffre l’analyse, à commencer par le fait qu’elle se base sur un échantillon purement subjectif des BD que j’ai le plus aimé de la décennie. Il n’empêche, il se dégage des écarts assez impressionants: 12 pour Dargaud, 5 pour Delcourt, 5 pour Casterman, 4 pour Glénat/Vent d’Ouest, 2 seulement pour l’Association et Dupuis… Mon classement est dominé par une poignée de gros éditeurs, d’où émergent deux poids lourds: Dargaud et Delcourt. Et encore, j’ai pris en compte les premières éditions et non les traductions pour les ouvrages américains. Sinon les bouquins de Moore se seraient retrouvés aussi classés chez Delcourt (et on aurait vu débarquer Quartier Lointain et Jimmy Corrigan dans le classement, édités à l’étranger avant 2000, après en France). Ces chiffres ne reflètent pas tout à fait la réalité du marché, plutôt les éditeurs qui répondent le plus à mes intérêts. Neuf grands éditeurs actuellement concentrent à eux seuls les deux tiers des activités du secteur, précise l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Medias Participations (qui regroupe Dargaud, Dupuis, Blake et Mortimer…) est le groupe qui produit et vend le plus, devant Glénat et Delcourt.

Et après?

Au-delà des nouvelles tendances qu’elle a vu naître ou évoluer, la décennie 2000 aura été celle de la confirmation de l’essor du marché de la bande dessinée. Il n’est jamais sorti autant d’albums que depuis dix ans. 4.863 BD ont été publiées ainsi en 2009, dont 3.599 nouveautés. C’est trop? Pour une amatrice de BD comme moi, c’est clairement parfois difficile de suivre vu tout ce qui sort et, devant la masse, on ne peut s’empêcher d’être influencée par la mise en avant des les rayons ou les campagnes marketings (ce qui automatiquement favorise les grosses maisons). Les éditeurs, eux, doivent s’y retrouver et la tendance ne devrait pas faiblir trop vite. Mais rien ne dit qu’un retournement de conjoncture ne peut pas s’opérer, à la faveur d’un changement de mode ou bien du développement de la BD numérique qui s’annonce déjà comme une des évolutions à suivre dans la décade qui s’ouvre. Enfin, pour ce qui est des contenus, difficile de le prévoir. On peut simplement espérer qu’il y aura d’aussi bonnes histoires à lire dans les 2010’s que lors de la décennie passée.

Laureline Karaboudjan

Illustration: extrait de la couverture de Pilules Bleues, de Frederick Peeters

Recent Comments