La sélection paralympique des héros de BD

Daredevil, le Pingouin, Professeur Xavier ou Astérix… Autant de héros handicapés du neuvième art.

Daredevil, le Pingouin, Professeur Xavier ou Astérix… Autant de héros handicapés du neuvième art.

Jamais les Jeux Paralympiques, qui se terminent, ce week-end n’auront eu un tel succès. Les épreuves londoniennes se disputent à guichets fermés, on peut les suivre en direct sur Internet (d’ailleurs, je suis sûre que ceux qui se plaignent de la faible visibilité des Jeux Paralympiques n’ont même pas essayé…) et aucune médaille française n’échappe aux journaux radiophoniques ou télévisés.

A travers la retransmission des Jeux Paralympiques se pose plus largement la question de la visibilité des handicapés dans la société. Une interrogation qui touche aussi la bande-dessinée. Sur son site de référence BD Médicales, le docteur Gérald Bernardin formule une réponse mi-figue mi-raisin : “La BD, subtil reflet de notre société, qui a acquis ses lettres de noblesse depuis une trentaine d’années seulement, propose certes depuis quelques années différents titres sur ce thème, mais force est de constater que ces derniers sont souvent diffusés sur un mode confidentiel, car souvent issus d’initiatives associatives ou locales.” Des albums très didactiques, parfois un peu rasoir, édités par des conseils généraux ou des rectorat d’académie. Vous voyez le genre quoi…

Mais le handicap est aussi évoqué chez de grands éditeurs de BD, sous la plume d’auteurs plus affirmés. Que l’on pense au Sclérose en plaques de Mattt Konture, à Eva et Silence de Didier Comès ou à l’ascension du Haut Mal de David B. par exemple. Et certains des héros de BD les plus connus, notablement dans l’univers des comics de super-héros, sont affectés par un handicap. Du coup je me suis amusée à faire ma propre sélection pour les Jeux Paralympiques. Les épreuves que je leur attribue sont fantaisiste et n’existent pas toutes réellement aux Jeux Paralympiques.

- Daredevil (aveugle, gymnastique)

C’est probablement le plus célèbre des héros de BD handicapés : l’avocat Matthew Murdoch, alias Daredevil, est aveugle comme la justice. Un handicap qui n’empêche pas ce drôle de diable de combattre de redoutables adversaires et de faire règner l’ordre dans son quartier new-yorkais de Hell’s Kitchen. Il faut dire que pour contre-balancer son handicap, Daredevil a développé un sixième sens, une sorte de sonar tel que ceux dont disposent les chauves-souris. Il peut ainsi se repérer dans l’espace et exécuter de nombreuses cabrioles pour sauter de toits en toits ou en situation de combat. Voici donc un candidat hors pair pour un concours de gymnastiques ouvert aux aveugles.

- Professeur Xavier (paralysé des jambes, basket en fauteuil)

Le fondateur de l’école pour jeunes mutants dans X-men et est l’un des personnages principaux de cette série. Il perd l’usage de ses jambes lors de l’affrontement contre l’extraterrestre Lucifer, avant de fonder son pensionnat. Excellent télépathe, il serait sans aucun doute le leader d’une équipe de basket en fauteuil, pouvant anticiper les attentes de ses coéquipiers et les mouvements de ses adversaires.

- L’Aigle sans orteils (amputé, cyclisme)

L’Aigle sans orteils, c’est Amédée Fario, un paysan des Pyrénées, au début du XXème siècle, qui découvre le tour de France à la faveur d’une rencontre avec un astronome passionné de vélo. Il attrape le virus lui aussi et participe, comme un damné, à la construction de l’observatoire du Pic du Midi pour pouvoir s’acheter une bicyclette et réaliser son rêve: intégrer le peloton. Mais un hiver, ses pieds gèlent et il est amputé. Qu’à cela ne tienne, l’Aigle sans orteils ne se décourage pas et participe quand même aux courses cyclistes, tenant la dragée haute à ses concurrents valides. Si vous n’avez pas lu cette superbe BD de Chrisitan Lax, courez vous la procurer!

- Alef-Thau (enfant tronc, pentathlon)

Voici l’handicapé le plus lourd de ma sélection puisqu’Alef Thau est un enfant tronc. Personnage d’une saga entamée dans les années 80 par Jodorowsky au scénario et Arno (depuis disparu) au dessin, Alef Thau va devoir subir moult épreuves initiatiques pour retrouver peu à peu son intégrité physique et spirituelle et enfin accomplir sa prophétie. Ca fait de lui un “sportif” très polyvalent qu’on pourrait aligner sans problèmes sur un pentathlon.

- Monkey D. Luffy (déformation des bras, saut à la perche)

Le pirate au chapeau de paille du manga One Piece pourrait même participer à l’épreuve du saut à la perche lors des JO pour valides. A vrai dire, il n’a juste pas besoin de perche. Ses bras extensibles lui suffisent et il exploserait sans aucun doute le record du monde s’il ne s’endort pas pendant l’épreuve pour avoir trop mangé…

- Le Pingouin (multiples déformations, natation)

Ce n’est pas le genre de mec que l’on veut affronter au water-polo. Oswald Chesterfield Cobblepot a été moqué depuis sa plus tendre enfance pour son apparence disgracieuse. A noter que selon les époques du comic Batman, il est plus ou moins handicapé. Parfois, il semble être tout à fait valide, parfois il n’a plus que trois doigts à une main et ses gants noirs donnent l’impression qu’il a des palmes. Du coup, le Pingouin serait aligné sur une épreuve de natation, voire une épreuve natation-tir où il pourrait user de son parapluie un peu spécial.

- Tryphon Tournesol (sourd, n’importe quelle discipline, c’est un athlète complet)

Théoriquement, il ne pourrait pas participer aux Jeux Paralympiques, puisque la surdité est son seul handicap et qu’il ne semble pas y avoir d’épreuves réservées aux sourds (même s’il y a des athlètes sourds qui ont d’autres handicaps qui y participent et même si je suis un peu perdue dans toutes les épreuves, j’avoue). Mais j’avais envie de parler de lui, donc je le mets tout de même dans la liste. Surtout que dans Vol 714 pour Sydney, le professeur Tournesol affirme (page 7) avoir pratiqué: “le tennis, la natation, le football, le rugby, l’escrime, le patinage: tous les sports, je vous dis. Sans oublier les sports de combat: la lutte, la boxe anglaise et la boxe française, c’est-à-dire la savate”. Il pourrait donc rapporter un paquet de médailles à la Belgique.

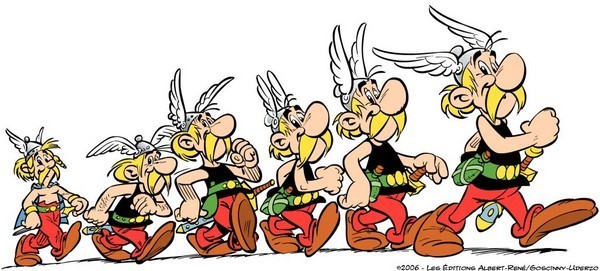

- Astérix (nanisme, sprint)

Vous trouverez ça peut-être tiré par les cheveux, mais à mes yeux le petit Gaulois en un handicapé: il est atteint de nanisme. Tout en disproportion, Astérix est plus petit que les habitants de son village, sauf peut-être le vieillard Agecanonix. Et encore, le héros aux moustaches blondes est fortement soupçonné par les agences anti-dopage d’avoir souscrit aux bonnes vieilles hormones de croissance, comme celles qu’on injectait aux sportifs de RDA. Vous ne me croyez pas? Regardez plutôt:

Troublant non? En tous cas, s’il faut l’aligner sur une épreuve, c’est en sprint. Celle qu’il a disputée dans Astérix aux Jeux Olympiques et dans laquelle il s’est brillamment imposé face à des concurrents valides (mais dopés).

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: montage perso à partir d’une oeuvre de Banksy, DR.

lire le billetBritishmania, by Jove!

Après les JO, qu’est-ce-que l’esprit britannique? Réponse avec 10 bandes-dessinées amoureuses du Royaume-Uni, de Blake et Mortimer à V pour Vendetta.

Après les JO, qu’est-ce-que l’esprit britannique? Réponse avec 10 bandes-dessinées amoureuses du Royaume-Uni, de Blake et Mortimer à V pour Vendetta.

The End. Les vacanciers vont pouvoir retourner pleinement à leur torpeur estivale et les travailleurs n’ont plus de divertissement pour les aider à affronter l’ennui d’un mois d’août au boulot. Après deux intenses semaines de compétition, les Jeux Olympiques se sont achevés à Londres. C’en est terminé des épreuves sportives, mais aussi des célébrations festives du patrimoine et de la culture britannique. La cérémonie de clotûre fut globalement ennuyeuse, mais chacun conservera en mémoire celle qui a ouvert les olympiades. Le show à grand spectacle orchestré par Danny Boyle était un véritable hymne à la Grande-Bretagne, son histoire, ses traditions et sa culture populaire. Le coup de projecteur (et de feux d’artifices) parfait pour faire, pendant quelques jours, de Londres le centre du monde.

Comme ça va être dur de se déshabituer de voir tous les jours Tower Bridge à la télévision ou d’entendre Big Ben sonner l’heure sur les chaînes du service public, je vous ai préparé une petite sélection de bandes-dessinées pour rester dans l’ambiance britannique, à travers des événements historiques ou des traits culturels bien marqués. La plupart ne sont pas le fait d’auteurs insulaires (même si l’incontournable Alan Moore est là deux fois), car la Grande-Bretagne fascine bien au-delà de ses frontières, y compris dans le monde de la BD.

- So British (Blake et Mortimer)

Dans l’esprit, c’est peut-être la plus britannique des bandes-dessinées. Et pourtant, en dépit du nom et de la dégaine très anglo-saxonne de son auteur, elle est l’oeuvre d’un Belge. Le mythique tandem formé par Blake et Mortimer est en effet la quintessence d’un certain british way-of-life. D’un côté un blond capitaine gallois du MI-5, de l’autre un roux professeur écossais flanqué de son fidèle serviteur Indien. Le tout ponctué des fameux “Damned” et autres “By Jove” qui font toute la saveur des dialogues. Leurs nombreuses aventures les amènent à sauver le monde au cours d’une épique troisième guerre mondiale, à découvrir des civilisations perdues et même à voyager dans le temps. Mais si vous ne devez lire qu’un album, probablement le plus british de tous, c’est bien évidemment sur La Marque Jaune qu’il faut vous jeter. Le duo enquête sur une mystérieuse série de vols, dont le plus audacieux n’est rien de moins que celui de la couronne royale au sommet de la Tour de Londres. Un modèle d’ambiance en bande-dessinée… Et si vous voulez reprendre une tasse de thé humoristique, la parodie des Aventures de Philip et Francis est particulièrement réussie.

Dans l’esprit, c’est peut-être la plus britannique des bandes-dessinées. Et pourtant, en dépit du nom et de la dégaine très anglo-saxonne de son auteur, elle est l’oeuvre d’un Belge. Le mythique tandem formé par Blake et Mortimer est en effet la quintessence d’un certain british way-of-life. D’un côté un blond capitaine gallois du MI-5, de l’autre un roux professeur écossais flanqué de son fidèle serviteur Indien. Le tout ponctué des fameux “Damned” et autres “By Jove” qui font toute la saveur des dialogues. Leurs nombreuses aventures les amènent à sauver le monde au cours d’une épique troisième guerre mondiale, à découvrir des civilisations perdues et même à voyager dans le temps. Mais si vous ne devez lire qu’un album, probablement le plus british de tous, c’est bien évidemment sur La Marque Jaune qu’il faut vous jeter. Le duo enquête sur une mystérieuse série de vols, dont le plus audacieux n’est rien de moins que celui de la couronne royale au sommet de la Tour de Londres. Un modèle d’ambiance en bande-dessinée… Et si vous voulez reprendre une tasse de thé humoristique, la parodie des Aventures de Philip et Francis est particulièrement réussie.

- Documentaire champêtre (L’île Noire)

Tintin, le plus célèbre globe-trotter de la bande-dessinée, ne pouvait pas faire l’économie d’un voyage en Grande-Bretagne. C’est chose faite dans l’Île Noire, où le reporter belge suit la piste d’un gang de faux-monnayeurs. Cette aventure dans la campagne britannique, bien menée, riche en action et en rebondissements, est aussi l’occasion de développer une belle galerie de personnages, de la première apparition du maléfique Docteur Müller jusqu’à Ranko, l’inoubliable gorille gardien d’une ruine écossaise et dont les cris terrorisent les marins des alentours. Mais l’Île Noire se singularise par son souci de l’exactitude du détail, présent dans toute l’oeuvre hergéenne mais ici poussé à son paroxysme. Et pour cause: si une première version est parue en 1938, puis une seconde en couleurs en 1943, Hergé a du s’atteler à une troisième version en 1965 car… les britanniques ne trouvaient pas les deux premières assez réalistes. L’ensemble de l’album a été repris avec minutie, et chaque véhicule, chaque vêtement qui apparaissent sont désormais issus d’une recherche documentaire rigoureuse. Les tintinophiles les plus fous peuvent s’offrir le beau livre grand format Dossier Tintin l’Île Noire, qui permet de contempler l’évolution entre ces trois versions.

Tintin, le plus célèbre globe-trotter de la bande-dessinée, ne pouvait pas faire l’économie d’un voyage en Grande-Bretagne. C’est chose faite dans l’Île Noire, où le reporter belge suit la piste d’un gang de faux-monnayeurs. Cette aventure dans la campagne britannique, bien menée, riche en action et en rebondissements, est aussi l’occasion de développer une belle galerie de personnages, de la première apparition du maléfique Docteur Müller jusqu’à Ranko, l’inoubliable gorille gardien d’une ruine écossaise et dont les cris terrorisent les marins des alentours. Mais l’Île Noire se singularise par son souci de l’exactitude du détail, présent dans toute l’oeuvre hergéenne mais ici poussé à son paroxysme. Et pour cause: si une première version est parue en 1938, puis une seconde en couleurs en 1943, Hergé a du s’atteler à une troisième version en 1965 car… les britanniques ne trouvaient pas les deux premières assez réalistes. L’ensemble de l’album a été repris avec minutie, et chaque véhicule, chaque vêtement qui apparaissent sont désormais issus d’une recherche documentaire rigoureuse. Les tintinophiles les plus fous peuvent s’offrir le beau livre grand format Dossier Tintin l’Île Noire, qui permet de contempler l’évolution entre ces trois versions.

- Victorians secrets (From Hell)

Pour s’attaquer à un mythe aussi énorme que Jack l’Éventreur, il fallait un scénariste hors-normes. Ca tombe bien, Alan Moore est de ceux-là. L’auteur de Watchmen, probablement l’un des meilleurs comics de tous les temps, s’est associé au dessinateur Eddie Campbell pour livrer une véritable fresque sur le Londres de l’époque victorienne. Car au-delà du serial killer anglais, c’est bien la ville de Londres qui est l’héroïne de ce très sombre roman graphique. A travers les pérégrinations du tueur, Alan Moore dresse une géographie londonienne ésotérique, où chaque monument, chaque clocher recèle une signification cachée. Comme un contrepoint aux très sophistiquées intrigues maçonniques de la haute société, le duo Moore-Campbell dépeint aussi le peuple des bas-fonds et bien évidemment le milieu de la prostitution. C’est là le revers de la médaille victorienne, de cette Angleterre triomphante et sûre d’elle-même issue de la révolution industrielle.

Pour s’attaquer à un mythe aussi énorme que Jack l’Éventreur, il fallait un scénariste hors-normes. Ca tombe bien, Alan Moore est de ceux-là. L’auteur de Watchmen, probablement l’un des meilleurs comics de tous les temps, s’est associé au dessinateur Eddie Campbell pour livrer une véritable fresque sur le Londres de l’époque victorienne. Car au-delà du serial killer anglais, c’est bien la ville de Londres qui est l’héroïne de ce très sombre roman graphique. A travers les pérégrinations du tueur, Alan Moore dresse une géographie londonienne ésotérique, où chaque monument, chaque clocher recèle une signification cachée. Comme un contrepoint aux très sophistiquées intrigues maçonniques de la haute société, le duo Moore-Campbell dépeint aussi le peuple des bas-fonds et bien évidemment le milieu de la prostitution. C’est là le revers de la médaille victorienne, de cette Angleterre triomphante et sûre d’elle-même issue de la révolution industrielle.

- London sous les bombes (La trilogie du Blitz)

La meilleure illustration que l’Histoire a pu donner au légendaire flegme britannique est sûrement l’attitude des Londoniens durant le Blitz. Le Blitz, c’est cette intense campagne de bombardement menée par la Luftwaffe durant la Seconde guerre mondiale, entre 1940 et 1941. Chaque nuit, un tombereau de bombes s’abattait sur les plus grandes villes de l’Angleterre, Londres au premier chef, et chaque matin, leurs habitants sortaient constater les dégâts et se mettaient aussitôt à réparer avec ce qui leur tombait sous la main. Dans la trilogie du Blitz, François Rivière et Floc’h, deux passionnés de la Grande-Bretagne, rendent hommage au caractère inouï des britanniques durant cette période. Illustrées par une ligne claire typique, leurs histoires mettent en scène ces Londoniens confrontés aux bombardements mais qui continuent à vaquer à leurs préoccupations “normales”, depuis des intrigues amoureuses jusqu’à la fameuse cup of tea de 5 o’clock.

La meilleure illustration que l’Histoire a pu donner au légendaire flegme britannique est sûrement l’attitude des Londoniens durant le Blitz. Le Blitz, c’est cette intense campagne de bombardement menée par la Luftwaffe durant la Seconde guerre mondiale, entre 1940 et 1941. Chaque nuit, un tombereau de bombes s’abattait sur les plus grandes villes de l’Angleterre, Londres au premier chef, et chaque matin, leurs habitants sortaient constater les dégâts et se mettaient aussitôt à réparer avec ce qui leur tombait sous la main. Dans la trilogie du Blitz, François Rivière et Floc’h, deux passionnés de la Grande-Bretagne, rendent hommage au caractère inouï des britanniques durant cette période. Illustrées par une ligne claire typique, leurs histoires mettent en scène ces Londoniens confrontés aux bombardements mais qui continuent à vaquer à leurs préoccupations “normales”, depuis des intrigues amoureuses jusqu’à la fameuse cup of tea de 5 o’clock.

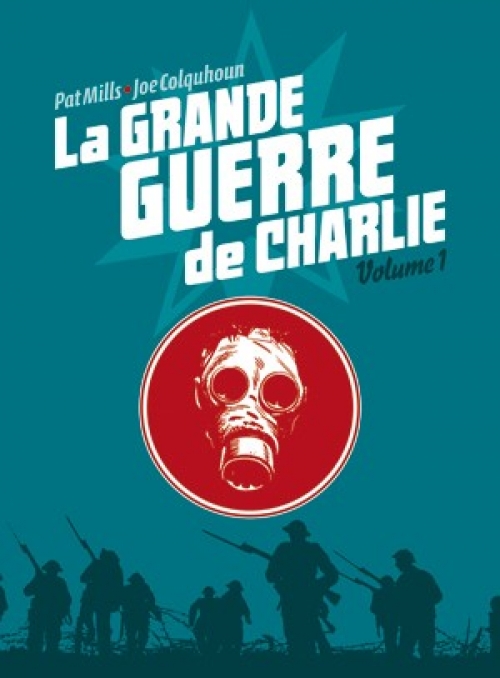

- Bête de Somme (La Grande Guerre de Charlie)

Une guerre mondiale plus tôt, les Anglais venaient combattre sur les champs de bataille du continent, notamment dans la Somme où ils payèrent un très lourd tribut. La Grande Guerre de Charlie, oeuvre des deux auteurs britanniques Pat Mills et Joe Coldhoun, nous raconte la Première guerre mondiale d’un point de vue anglo-saxon, en l’occurrence celui de Charlie, engagé dans un des conflits les plus meurtriers de l’Histoire à l’âge de 16 ans. Les descriptions réalistes des conditions de vie sur le front et des horreurs de la guerre, alimentés par des faits-réels, évoquent évidemment le travail de Tardi sur le conflit. Mais en s’attachant à suivre l’armée britannique plutôt que nos fameux Poilus, la Grande Guerre de Charlie constitue une vraie originalité dans le paysage très encombré des BD sur la Première guerre mondiale.

Une guerre mondiale plus tôt, les Anglais venaient combattre sur les champs de bataille du continent, notamment dans la Somme où ils payèrent un très lourd tribut. La Grande Guerre de Charlie, oeuvre des deux auteurs britanniques Pat Mills et Joe Coldhoun, nous raconte la Première guerre mondiale d’un point de vue anglo-saxon, en l’occurrence celui de Charlie, engagé dans un des conflits les plus meurtriers de l’Histoire à l’âge de 16 ans. Les descriptions réalistes des conditions de vie sur le front et des horreurs de la guerre, alimentés par des faits-réels, évoquent évidemment le travail de Tardi sur le conflit. Mais en s’attachant à suivre l’armée britannique plutôt que nos fameux Poilus, la Grande Guerre de Charlie constitue une vraie originalité dans le paysage très encombré des BD sur la Première guerre mondiale.

- Le Jour d’après (La Zone)

Vous voulez découvrir l’Angleterre mais vous êtes agoraphobe? Attendez l’année 2019, vous ne devriez plus être trop embêté par les touristes… En effet, dans La Zone, Eric Stalner fait le postulat que cette année là, 95% de la population britannique aura disparu suite à une catastrophe. L’intrigue se déroule elle un demi-siècle plus tard, en 2067, dans une Angleterre redevenue sauvage et peuplée de toutes petites communautés humaines éparses. On suit Lawrence, explorateur-archéologue mal vu dans son village car il est un des rares à s’intéresser à un passé que tout le monde rejette. Une passion qu’il transmet à une jeune élève à qui il apprend à lire et à écrire l’anglais, cette langue déjà oubliée. Mais un jour, elle disparaît avec son bien le plus précieux: une carte du Royaume-Uni. Il part à sa recherche, dans un road-trip post-apocalyptique aussi classique qu’efficace. Si vous avez voir une Angleterre vidée de ses habitants, comme dans le film 28 Jours plus tard, La Zone vous attend.

Vous voulez découvrir l’Angleterre mais vous êtes agoraphobe? Attendez l’année 2019, vous ne devriez plus être trop embêté par les touristes… En effet, dans La Zone, Eric Stalner fait le postulat que cette année là, 95% de la population britannique aura disparu suite à une catastrophe. L’intrigue se déroule elle un demi-siècle plus tard, en 2067, dans une Angleterre redevenue sauvage et peuplée de toutes petites communautés humaines éparses. On suit Lawrence, explorateur-archéologue mal vu dans son village car il est un des rares à s’intéresser à un passé que tout le monde rejette. Une passion qu’il transmet à une jeune élève à qui il apprend à lire et à écrire l’anglais, cette langue déjà oubliée. Mais un jour, elle disparaît avec son bien le plus précieux: une carte du Royaume-Uni. Il part à sa recherche, dans un road-trip post-apocalyptique aussi classique qu’efficace. Si vous avez voir une Angleterre vidée de ses habitants, comme dans le film 28 Jours plus tard, La Zone vous attend.

- English Gévaudan (Les Carnets de Darwin)

Panique sur le Yorkshire. Une série de meutres sauvages a stoppé la construction du chemin de fer. Le Premier ministre britannique fait appel au naturaliste Charles Darwin pour faire la lumière sur l’affaire. Le futur théoricien de l’évolution débarque sur place et dissèque des cadavres copieusement amochés. Qui se cache derrière la boucherie ? Un griffu, créature mythique et surpuissante ? Un être mal intentionné qui veut ralentir les travaux de la ligne ferroviaire ? Darwin, entre deux bouteilles de scotch et une passe dans une rue mal famée, tente de mener l’enquête. Le dessin d’Ocana, sombre et dynamique à la fois, porte avantageusement ce thriller à la sauce victorienne, sorte d’écho à From Hell.

Panique sur le Yorkshire. Une série de meutres sauvages a stoppé la construction du chemin de fer. Le Premier ministre britannique fait appel au naturaliste Charles Darwin pour faire la lumière sur l’affaire. Le futur théoricien de l’évolution débarque sur place et dissèque des cadavres copieusement amochés. Qui se cache derrière la boucherie ? Un griffu, créature mythique et surpuissante ? Un être mal intentionné qui veut ralentir les travaux de la ligne ferroviaire ? Darwin, entre deux bouteilles de scotch et une passe dans une rue mal famée, tente de mener l’enquête. Le dessin d’Ocana, sombre et dynamique à la fois, porte avantageusement ce thriller à la sauce victorienne, sorte d’écho à From Hell.

- Punk attitude (Tank Girl)

L’Angleterre, c’est aussi la patrie du punk, et il y a d’autres moyens que les ridicules mascottes de la cérémonie d’ouverture pour l’évoquer. Il y a Tank Girl par exemple. Dans ce comics volontiers bordélique et exubérant, on suit les aventures de Rebecca Buck, une adolescente qui parcourt une Australie post-apocalyptique à bord d’un char d’assaut en compagnie d’un kangourou mutant. Cette BD complètement barrée ne se passe certes pas au Royaume-Uni mais elle est un véritable condensé de l’esthétique punk qui s’y est développée dans les années 1980. Et puis, il s’agit là d’une des premières oeuvres de Jamie Hewlett, qui s’est ensuite illustré en “créant” de toutes pièces le groupe Gorillaz. Si Damon Albarn, le leader de Blur, s’occupe de la musique, Jamie Hewlett a donné leurs traits aux membres de ce groupe frictionnel au succès planétaire.

L’Angleterre, c’est aussi la patrie du punk, et il y a d’autres moyens que les ridicules mascottes de la cérémonie d’ouverture pour l’évoquer. Il y a Tank Girl par exemple. Dans ce comics volontiers bordélique et exubérant, on suit les aventures de Rebecca Buck, une adolescente qui parcourt une Australie post-apocalyptique à bord d’un char d’assaut en compagnie d’un kangourou mutant. Cette BD complètement barrée ne se passe certes pas au Royaume-Uni mais elle est un véritable condensé de l’esthétique punk qui s’y est développée dans les années 1980. Et puis, il s’agit là d’une des premières oeuvres de Jamie Hewlett, qui s’est ensuite illustré en “créant” de toutes pièces le groupe Gorillaz. Si Damon Albarn, le leader de Blur, s’occupe de la musique, Jamie Hewlett a donné leurs traits aux membres de ce groupe frictionnel au succès planétaire.

- Anarchy in the UK (V pour Vendetta)

Faut-il encore vous présenter le célèbre comic d’Alan Moore et David Lloyd? Dans un futur proche, le Royaume-Uni vit sous le joug d’un régime fasciste. Mais se lève un mystérieux héros, appelé V, qui multiplie les attentats et les appels à la révolte pour renverser le pouvoir en place. Un héros vêtu tout de noir, et qui porte un masque de Guy Fawkes, le conjuré catholique qui failli faire sauter le parlement britannique qui voulut faire sauter le parlement de Londres le 5 novembre 1605. Je vous ai déjà longuement parlé de cette BD et notamment de son caractère éminemment Angleterre-des-années-Thatcher. Alan Moore n’a jamais caché son opposition à la dame de fer, et a expliqué à plusieurs reprises que V pour Vendetta était une réponse directe au tour de vis conservateur thatcherien. L’Angleterre des années 1980, c’est une transition libérale très brutale pour son économie, des mineurs sont en colère dans tout le pays le tout sur fond de guerre des Malouines. C’est toute cette époque que raconte en creux la contre-utopie (un genre littéraire bien britannique) V pour Vendetta.

Faut-il encore vous présenter le célèbre comic d’Alan Moore et David Lloyd? Dans un futur proche, le Royaume-Uni vit sous le joug d’un régime fasciste. Mais se lève un mystérieux héros, appelé V, qui multiplie les attentats et les appels à la révolte pour renverser le pouvoir en place. Un héros vêtu tout de noir, et qui porte un masque de Guy Fawkes, le conjuré catholique qui failli faire sauter le parlement britannique qui voulut faire sauter le parlement de Londres le 5 novembre 1605. Je vous ai déjà longuement parlé de cette BD et notamment de son caractère éminemment Angleterre-des-années-Thatcher. Alan Moore n’a jamais caché son opposition à la dame de fer, et a expliqué à plusieurs reprises que V pour Vendetta était une réponse directe au tour de vis conservateur thatcherien. L’Angleterre des années 1980, c’est une transition libérale très brutale pour son économie, des mineurs sont en colère dans tout le pays le tout sur fond de guerre des Malouines. C’est toute cette époque que raconte en creux la contre-utopie (un genre littéraire bien britannique) V pour Vendetta.

- Les Gaulois parlent aux Gaulois (Astérix chez les Bretons)

Last but not least, je ne pouvais pas oublier Astérix chez les Bretons. Avec leur sens inné de l’humour et de la caricature, Goscinny et Uderzo ont passé à la moulinette nos travers franchouillards, mais aussi ceux de nos voisins suisses, belges, espagnols et… britanniques. L’accumulation de références et de blagues sur une culture étrangère atteint là son sommet, entre l’apparition inopinée des Beatles, le nuage de lait dans le thé ou le mémorable match de rugby que livrent Astérix et Obélix. Pour conclure cette sélection, c’est donc la culture anglaise vue à travers les clichés qu’en ont les Français. How ironic…

Last but not least, je ne pouvais pas oublier Astérix chez les Bretons. Avec leur sens inné de l’humour et de la caricature, Goscinny et Uderzo ont passé à la moulinette nos travers franchouillards, mais aussi ceux de nos voisins suisses, belges, espagnols et… britanniques. L’accumulation de références et de blagues sur une culture étrangère atteint là son sommet, entre l’apparition inopinée des Beatles, le nuage de lait dans le thé ou le mémorable match de rugby que livrent Astérix et Obélix. Pour conclure cette sélection, c’est donc la culture anglaise vue à travers les clichés qu’en ont les Français. How ironic…

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: montage à partir de la couverture de La Marque Jaune, DR.

lire le billetPar Toutatis, rien n’a changé aux Jeux

Triche, dopage, politique, marketing, médicalisation du sport… Astérix aux Jeux Olympiques n’a rien perdu de sa pertinence, 44 ans après sa première édition.

Triche, dopage, politique, marketing, médicalisation du sport… Astérix aux Jeux Olympiques n’a rien perdu de sa pertinence, 44 ans après sa première édition.

Depuis dix jours, ils envahissent le petit écran du réveil au coucher. Ils se passent des ballons plus ou moins gros, nagent à des vitesses inouïes, courent après la gloire, tentent de franchir des obstacles sur des chevaux mieux peignés que vous ne le serez jamais ou tirent à la carabine sur des disques d’argile. Il s’agit bien entendu des athlètes des Jeux Olympiques, point de gravité autour duquel semble tourner toute la planète pendant deux semaines. Comme chaque été d’année bissextile (hé oui), je n’échappe pas au phénomène et me découvre de drôles de passions. Un match de hockey sur gazon peut me mettre dans tous mes états, j’applaudis à tout rompre pendant les épreuves de Keirin et je consulte religieusement le tableau des médailles. Immanquablement, je finis aussi par relire Astérix aux Jeux Olympiques.

C’est ce que j’ai encore fait il y a quelques jours, exhumant de ma bibliothèque l’album aux angles abîmés et à la couverture jaunie. J’ai relu avec avidité ses 44 pages, j’ai souri aux gags déjà vus des dizaines de fois et, comme à chaque fois, j’ai été frappée par l’actualité d’Astérix aux Jeux Olympiques. Tout y est: la compétition, la triche, le dopage, les enjeux politiques… Chaque page, chaque case que je relisais faisait écho, d’une façon ou d’une autre, aux Jeux de Londres qui peuplent ma télévision ces jours-ci. Pourtant, le 12ème opus des aventures d’Astérix et Obélix est sorti en 1968 pour accompagner les Jeux de Mexico, c’est-à-dire il y a 44 ans. Malgré son âge, l’album n’a rien perdu de sa pertinence. Jugez-en plutôt.

- Le prestige des nations

L’important, c’est de participer selon l’adage de Pierre de Coubertin. Le baron ne croyait pas si bien dire : politiquement, participer aux Jeux Olympiques est essentiel pour s’affirmer en tant que nation indépendante. Ce n’est pas pour rien que 204 délégations sont présentes cette année, que même le Timor Oriental envoie des représentants et que le Vatican est le seul Etat à ne pas avoir d’athlètes à Londres. Si le nouvellement créé Soudan du Sud n’a pas de délégation officielle, c’est tout simplement parce que le comité olympique n’a pas encore été créé dans ce pays. Mais un athlète du pays concourt déjà et nul doute que le Soudan du Sud verra son drapeau flotter à Rio en 2016.

Pour le petit village d’Astérix, c’est pareil. Au début de la BD, les Gaulois apprennent fortuitement que les Romains s’apprêtent à participer à des Jeux dont ils n’ont aucune idée de ce qu’ils peuvent être. Mais lorsque le druide Panoramix explique que les nations qui y prennent part en retirent une grande gloire, l’idée de s’inscrire aux Jeux Olympiques devient l’obsession des Gaulois. Au point qu’ils seront prêts à assumer faire partie du monde romain, après qu’on leur ait rappelé que les jeux n’étaient pas ouverts aux barbares mais aux seules nations hellènes et romaines. Mais être le porte-drapeau de son pays, ça n’a pas de prix.

Pour le petit village d’Astérix, c’est pareil. Au début de la BD, les Gaulois apprennent fortuitement que les Romains s’apprêtent à participer à des Jeux dont ils n’ont aucune idée de ce qu’ils peuvent être. Mais lorsque le druide Panoramix explique que les nations qui y prennent part en retirent une grande gloire, l’idée de s’inscrire aux Jeux Olympiques devient l’obsession des Gaulois. Au point qu’ils seront prêts à assumer faire partie du monde romain, après qu’on leur ait rappelé que les jeux n’étaient pas ouverts aux barbares mais aux seules nations hellènes et romaines. Mais être le porte-drapeau de son pays, ça n’a pas de prix.

Au-delà de la participation, il est essentiel de faire bonne figure au tableau des médailles pour s’imposer comme une puissance mondiale. Il suffit de voir la guerre que se livrent les Etats-Unis et la Chine à Londres pour le comprendre. Et les visites de François Hollande, David Cameron ou Vladimir Poutine (et même Patrick Balkany) n’ont rien d’anodin : il s’agit de rayonner à travers les victoires olympiques. C’est pareil dans Astérix aux Jeux Olympiques : le bouleutérion, l’assemblée olympique, exulte aux victoires grecques et se réjouit de voir les Romains derrière, preuve de la décadence de l’Empire voisin.

- L’incontournable préparation physique et technique

Pour accomplir leurs performances, les athlètes subissent un entraînement de folie. On ne compte plus (hélas) les interviews de Nelson Montfort où les sportifs expliquent qu’ils ont tout sacrifié depuis des mois, des années, pour obtenir une breloque aux Jeux. Depuis les olympiades de 1968, la préparation aux épreuves n’a eu de cesse de se moderniser, de se techniciser, de se médicaliser. Mais l’entraînement revêtait déjà une importance toute particulière quand est sorti Astérix aux Jeux Olympiques. Dès les premières pages, on voit un athlète romain s’entraîner à la course à pieds, au lancer de javelot, à la boxe… Quand les Gaulois décident d’envoyer une délégation à Olympie, ils organisent une phase de sélection, avec une grande course (complétement absurde d’ailleurs puisque, potion magique aidant, tout le monde arrive en même temps).

Une fois arrivés en Grèce, les athlètes poursuivent leur entraînement, jusqu’au tout début des épreuves. La notion de sacrifice qu’implique la vie d’athlète est d’ailleurs évoquée. Après que les Romains ont découvert qu’Astérix et Obélix allaient participer aux Jeux (et qu’à travers une monumentale torgnole, les Gaulois prouvent leur supériorité), ils décident d’arrêter tout entraînement pour se consacrer aux fameuses orgies romaines. Quand on est sûr de perdre, pourquoi se contraindre aux privations de la vie d’athlète? Mais le fumet de leurs plats et le fracas de leurs fêtes parviennent aux nez et aux oreilles des athlètes grecs, ce qui a pour effet de démoraliser aussitôt les Héllènes. Ils se mettent eux aussi à réclamer une alimentation plus riche exprimant leur ras le bol des figues et des olives. Comme quoi, en 50 avant JC, en 1968 ou en 2012, la préparation physique et la nutrition sont toujours au centre des attentions. Enfin, certains athlètes se réservent pour certaines épreuves plutôt que d’autres, à l’instar de Christophe Lemaître qui a fait l’impasse sur le 100m pour être plus frais sur le 200m. Sur les conseils de Panoramix, Astérix fait exactement pareil et ne concourt qu’à la course pour ne pas s’épuiser dans d’autres épreuves.

- Le chauvinisme de bon aloi

Les Jeux Olympiques, où le déchaînement de l’esprit cocardier dans la bouche de tous les suiveurs, depuis les commentateurs de bistrots à ceux des chaînes de télévisions. Quel que soit sa discipline, même (surtout) si elle est complétement obscure, l’athlète français mérite tout l’intérêt, toutes les attentions. Ca explique pourquoi on peut vous priver de la finale du tournoi de tennis en intégralité, quand bien même elle met aux prises deux des meilleurs joueurs mondiaux, pour vous infliger la retransmission d’une épreuve de voile aussi peu télégénique que mobilisatrice, parce qu’un Français y participe. Et, bien-sûr, l’objectivité s’efface souvent au profil du supporteurisme le plus entier.

C’est probablement ce qu’Astérix aux Jeux Olympiques saisit le mieux. Certains commentaires des villageois, assistant à la prime débâcle d’Astérix, sont devenus mythiques. “Le terrain est trop lourd…“. “Le climat est dur…“. “Les sangliers ont du manger des cochonneries…“, comme autant de marques de mauvaise foi dont on peut faire preuve pour expliquer la défait. Il y a aussi ce passage hilarant où, au moment d’enter au stade, le chef Abraracourcix lance à ses administrés : “Bon ! Les enfants ! Nous représentons la Gaule ! Soyons-en dignes ! Ne nous faisons pas remarquer et ne nous moquons pas des indigènes même s’ils n’ont pas notre passé glorieux et notre culture !“. Évidemment, deux minutes après, on n’entend que les Gaulois dans le stade, chauvins et bruyants au milieux de spectateurs dignes et fair-play.

- Le sport-business

Certes, les Jeux Olympiques sont une période de trêve entre les nations, de rencontre entre des peuples sous l’égide absolue de l’esprit olympique. Mais c’est surtout un événement économique archi-sponsorisé, où l’on investit des sommes faramineuses en attendant un retour sonnant et trébuchant. A Londres comme ailleurs. Les polémiques sur le coût plus important que prévu, les retombées économiques incertaines, la grogne des commerçants du centre-ville qui ne semblent pas profiter de l’événement sont autant d’exemples.

Un aspect que Goscinny et Uderzo n’oublient pas dans leur album. Retournons au Bouleutérion… Juste après s’être réjouis du succès de leurs athlètes, les parlementaires grecs soulèvent un problème de taille: s’ils trustent toutes les victoires, les autres peuples vont se désintéresser de leurs Jeux, ce qui est mauvais pour les affaires. Car comme il est dit avec l’ironie anachronique qui caractérise certains gags d’Astérix : “Plus de touristes, ça veut dire plus d’argent, plus de business et nos monuments finiront par tomber en ruines. Personne ne voudra les visiter dans cet état“. Il est alors décidé d’organiser une épreuve réservée aux Romains. Business is business, et il passe avant tout le reste…

- Les règles à géométrie variable

On a beaucoup commenté les affaires de la triche au badminton et au vélo sur piste et du traitement différent réservé aux amatrices du volant (étrangères) et au filou pistard (britannique). Rebelote avec les rameurs (britannique) qui ont fait redonner une finale d’aviron suite à un supposé problème technique, alors que les règles ne l’imposaient pas du tout. Des règles à géométrie variable qui alimentent les polémiques et font couler beaucoup d’encre.

Ce qui est amusant, c’est qu’on peut retrouver ça également dans Astérix aux Jeux Olympiques. Lorsque les Gaulois se demandent qui va participer aux Jeux et que la course ne permet pas de les départager, c’est l’arbitraire le plus complet de Panoramix qui désigne la délégation. Astérix parce que c’est le plus intelligent et qu’il a eu l’idée de participer aux Jeux et Obélix parce qu’il est tombé dans la potion magique quand il était petit (pour une fois que ça lui est utile). Tant pis pour le mérite des autres, à commencer par Cétautomatix qui se gratte l’oreille avec le pied pour prouver qu’il en est aussi capable qu’Idéfix. De la même façon, la création de l’épreuve réservée aux Romains mentionnée plus haut est tout à fait arbitraire. Celà dit, l’honnêteté me pousse à dire que c’est moins pour moquer les errances du Comité international olympique que pour des raisons purement scénaristiques que Goscinny a probablement joué avec les règles.

- La potion magique du dopage

Enfin, ce que les Jeux n’ont jamais démenti depuis 44 ans, c’est la dopage massif de certains de ses athlètes. A Londres comme aux précédentes olympiades, il y a des cas de dopage. Certains athlètes ont été exclus avant même le début de la compétition londonienne, tandis que l’on sait pertinemment que certains records établis lors des Jeux Olympiques ne tomberont peut-être jamais, parce que leurs auteurs étaient chargés comme des mules.

Dans le monde d’Astérix, le dopage s’appelle “potion magique”. Une image qu’avait d’ailleurs repris Yannick Noah dans une tribune devenue fameuse. Persuadés de pouvoir l’utiliser en compétition, les Gaulois sont rappelés à l’ordre par les organisateurs: tout produit dopant est interdit. Mais après qu’Obélix ait gaffé au beau milieu du gymnase romain, en indiquant où se trouvait la marmite, Astérix et Panoramix ont l’intuition que tout le monde ne sera pas aussi fair-play qu’eux. Et la démonstration en sera faite à la dernière course de l’album: tous les Romains arrivent en même temps, dans une image qui reste une des plus emblématiques d’Astérix aux Jeux Olympiques.

Finalement, les tricheurs seront confondus par leurs langues, devenues bleues après que Panoramix a ajouté un colorant indétectable à sa potion magique. Aujourd’hui, le druide serait probablement à la tête d’une agence anti-dopage…

Laureline Karaboudjan

Illustration de une extraite de la couverture d’ Astérix aux Jeux Olympiques, de René Goscinny et Albert Uderzo, DR.

lire le billetNous ne chavons pas où ch’est, Alégia !

Le muséo-parc qui vient d’ouvrir sur la bataille d’Alesia ne fait pas le poids face à Astérix pour raconter les Gaulois aux générations futures.

Le muséo-parc qui vient d’ouvrir sur la bataille d’Alesia ne fait pas le poids face à Astérix pour raconter les Gaulois aux générations futures.

Alésia revient sur la carte. La célèbre bataille entre gaulois et romains, qui vit le chef gaulois Vercingétorix jeter ses armes aux pieds de César, est désormais commémorée par un “muséo-parc”, qui a ouvert ses portes hier en Côte d’Or, en Bourgogne. A mi-chemin entre le parc d’attraction virtuel et le musée à proprement parler, l’endroit a au moins un mérite, celui de

fixer enfin un lieu à la bataille. Une querelle anime en effet depuis 50 ans historiens et archéologues quant à l’emplacement exact de la défaite: à Alise-Sainte-Reine, là où s’est donc établi le “muséo-parc” ou à 180 km plus à l’est dans le Jura (tout comme il paraît que Lutèce était en fait à Nanterre). Et tant pis si on s’est probablement trompé de lieu, puisque l’essentiel n’est

pas dans la vérité historique.

Le mythe Vercingétorix

Car Alésia, c’est avant tout un évènement fondateur de l’identité nationale française, un épisode très symbolique. Le Premier ministre François Fillon en a livré une parfaite illustration lors de l’inauguration, la semaine dernière, en plein siège de l’appartement du forcené de Toulouse. En Bourgogne, il a évoqué “la résistance de la Gaule” et rappelé que la bataille avait été une “défaite fondatrice” de la France, “héritière des tribus gauloises“. Le Premier ministre le savait sûrement, il reprenait ainsi le récit national entamé par l’empereur Napoléon III, qui remis en avant, au cours de son règne, la figure de Vercingétorix. C’est lui qui, par exemple, a fait élever la statue du fier gaulois sur le site d’Alise-Sainte-Reine, au pied de laquelle on peut lire le très lyrique “La Gaule unie, formant une seule nation, animée d’un même esprit, peut défier l’Univers“.

Désormais, l’image qui s’impose du chef gaulois est celle du héros blond aux fières bacchantes et dont les yeux bleus ont croisé ceux de César d’égal à égal. Vercingétorix devient l’incarnation de la lose magnifique, de l’abnégation dans la défaite. Dans sa monumentale Histoire de France, Jules Michelet fait ainsi référence à Vercingétorix: “Le Vercingétorix conservant seul une âme ferme au milieu du désespoir des siens, se résigna et se livra comme l’auteur de toute la guerre. Il monta sur son cheval de bataille, revêtu de sa plus riche armure, et, après avoir tourné en cercle autour du tribunal de César, il jeta son épée, son javelot et son casque aux pieds du Romain, sans dire un seul mot.”

Des années plus tard, Lionel Royer représente cette scène dans un célèbre tableau.

Mais aujourd’hui, il y a fort à parier que c’est moins le tableau épique de Royer que sa géniale caricature par Goscinny et Uderzo, dans Le Bouclier Arverne, le 11ème album d’Astérix, qui fixe l’image de Vercingétorix dans l’esprit des plus jeunes.

Dans Le Bouclier Arverne, il est justement éminemment question d’Alésia. Le lieu de la défaite n’est pas un symbole d’unité, de fierté nationale : il est un lieu honteux, donc personne ne sait où il se trouve. “Nous ne chavons pas où ch’est, Alégia !” s’emporte le pourtant sympathique guide arverne d’Astérix et Obélix. “Alésia ? Connais pas Alésia ! Je ne sais pas où se trouve Alésia ! Personne ne sait où se trouve Alésia !” explose même le chef du village Abraracourcix, blessé dans sa fierté de Gaulois. Car seulement deux ans se sont écoulés depuis la bataille, puisque les aventures des deux Gaulois sont censés se dérouler en -50.

Astérix et Obélix ont (sup)planté Vercingétorix

Pour l’anecdote, l’espace temporel pose question car Abraracourcix, le chef du village, est censé avoir participé à la bataille de Gergovie (en -52 comme Alésia) alors qu’il était encore jeune et maigre. Là, deux ans seulement après, théoriquement, il est tout gros et bien plus vieux. A moins qu’il n’ait subi un régime Dukan à l’envers, c’est louche. De plus, alors qu’Astérix et Obélix se rendent à Rome de nombreuses fois dans leurs aventures, il ne leur vient jamais à l’idée de tenter de libérer Vercingétorix, pourtant emprisonné là-bas jusqu’en -46.

Ou alors la vérité est ailleurs: peut-être qu’Astérix et Obélix ont tout simplement tué le chef arverne lors d’un de leurs voyages. Un épisode évidemment pas raconté dans les cases et les bulles de l’Histoire officielle, mais qui serait la meilleure explication au vedettariat d’Astérix et d’Obélix aux dépens du héros légitime. Les deux Gaulois auraient tué le père dans un geste freudien. Bon, je m’emballe.

Ce qui est sûr, c’est que Vercingétorix n’existe tout simplement plus dans la BD, même si on peut considérer que le beau Tragicomix en est sa métaphore la plus proche. La vraie incarnation des Gaulois, du «Nos ancêtres les Gaulois» enseigné par l’école républicaine, ce sont désormais Astérix et Obélix. En détournant le fameux mythe fondé autour de nos aïeux, Goscinny et Uderzo ont, à leur manière, sublimé l’incontournable référence. Si nos ancêtres sont les Gaulois, alors ils doivent être très Français. C’est à dire chauvins, mauvais joueurs, bagarreurs, râleurs, amateurs de bonne chère et volontiers rigolards.

Aujourd’hui, à un moment où le concept d’identité nationale revient en force dans le discours public, celui qui incarne le mieux cet ancêtre, et qui peut-être le raconte le mieux (ah, le Tour de Gaule), c’est Astérix, qu’on le veuille ou non. “Vercingétorix? Nous ne chavons pas qui ch’est, Vercingétorix !”

Laureline Karaboudjan

llustration : extrait du Bouclier Arverne, DR.

lire le billetMenacée par le piratage, la BD ?

La BD est le secteur de l’édition le plus piraté d’après une récente étude. Mais faut-il forcément crier au péril de la création ?

La BD est le secteur de l’édition le plus piraté d’après une récente étude. Mais faut-il forcément crier au péril de la création ?

Il n’y a pas que les majors des maisons de disque ni les boîtes de production de cinéma qui avaient des raisons de sabrer le champagne, ce week-end, pour fêter la fermeture de Megaupload. La principale plate-forme de téléchargement direct d’oeuvres piratées causait aussi du tort aux éditeurs de bandes-dessinées. C’est ce qui ressort d’une étude sur le piratage de la BD, rendue publique il y a quelques jours par le MOTif (Observatoire du livre et de l’écrit en Ile-de-France), opportunément juste avant le festival d’Angoulême. Elle recense 35.000 à 40.000 titres de BD piratées, dont 8.000 à 10.000 seraient “réellement accessibles” (c’est à dire disponibles en peer-to-peer ou avec des liens de téléchargement direct actifs). D’après l’étude, “la BD est la catégorie éditoriale la plus piratée sur Internet”, victime d’une pratique organisées par une “multitude de teams dédiées à la BD”.

Pour autant, si tous étaient frappés, ils ne mourraient pas tous, aurait pu dire La Fontaine en lisant l’étude. Car quand on se penche sur le détail des chiffres, on se rend compte que le phénomène est loin d’affecter de manière uniforme les différentes séries et les différents éditeurs et surtout, ce n’est pas forcément si négatif. Voici les quelques grandes tendances :

- Les éditeurs mainstream touchés, les indépendants épargnés

L’étude publie le top 10 des éditeurs ayant le plus de titres piratés en téléchargement direct et en peer-to-peer. Sans surprise, on retrouve aux cinq premières places des poids lourds du marché francophone (Dupuis, Dargaud, Delcourt, Glénat et Le Lombard). On constate aussi l’absence d’éditeurs indépendants et l’étude note “qu’à quelques exceptions près, les BDs de petits éditeurs indépendants ou les BDs d’auteur restent peu piratées ou difficilement trouvables”.

- Le piratage se concentre sur les mangas, les comics et grands classiques de la BD francophone

Le top 5 des téléchargements de BD piratées en torrent est éloquent. A la première place, “Le guide du sexe en BD” bénéficie de la prime au porn sur Internet. Puis on retrouve une intégrale des 37 albums d’Astérix, un package des 6 premiers tomes de Walking Dead, l’intégrale en 19 albums de XIII et enfin l’intégrale de Tintin en 24 albums. Que des séries francophones classiques ainsi que le plus grand succès d’édition en comic de ces dernières années.

Pour y avoir moi-même recours, je sais que de nombreux lecteurs piratent des œuvres qu’ils possèdent déjà: que ce soit pour des besoins d’illustration parce que cela va plus vite que scanner soi-même ou parce que, en esthète, on veut vérifier un détail sur la dernière case de la page 13 de l’Affaire Tournesol mais la BD est chez les parents ou dans la maison de vacances… Le piratage a un vrai côté pratique.

Par ailleurs, les mangas à succès sont particulièrement touchés par le phénomène du piratage. L’étude relève qu’il existe des centaines de sites proposant des mangas en téléchargement direct, dont certains comptent leurs visiteurs par millions. Ainsi un des principaux sites consacrés à la série One Piece aurait reçu 4,1 millions de visites (1,1 million de visiteurs) en 2011. Cela dit, d’après l’auteur de l’enquête Mathias Daval, il existe un code de l’honneur des pirates de mangas, et de nombreux sites qui proposent des traductions pirates suppriment leur contenu une fois que les mangas sont publiés officiellement en France.

- Les nouveautés ne sont pas forcément piratées

C’est à mon avis l’information la plus intéressante qui ressort de l’étude : il n’y a pas de piratage systématique des nouveautés BD. Certes, 2 BDs piratées sur 3 datent de moins de 10 ans, mais seules 15% ont été publiées il y a moins de 3 ans et seules 2,7% l’ont été en 2011. Contrairement à ce qu’on peut voir dans la musique ou le cinéma, où l’essor du piratage a entraîné la diffusion illégale de plus en plus de contenus récents, il n’y a pas de piratage systématique des nouveautés en BD. L’étude note même que “les dernières nouveautés en rayon sont nettement moins piratées que les best-sellers des deux dernières années”.

Ce qui veut dire que globalement, ce sont les BDs qui ont déjà marché en papier, qui ont déjà été rentables pour leurs éditeurs, qui sont piratées. Ça relativise la menace que fait peser le piratage sur la BD. Parfois, cela peut même aider, comme le cas de cet auteur de comics américain qui avait vu ses ventes fortement augmenter après qu’un de ses albums a été diffusé gratuitement sur le forum d’images 4chan. L’auteur à l’époque, au lieu de porter plainte, avait décidé d’aller discuter avec les Internautes qui avaient grandement apprécié.

Une autre étude récente montrait que 5 300 BDs ont été publiés en 2011 mais que, dans le même temps, «quatre groupes dominent désormais l’activité du secteur, assurant à eux seul 43,6% de la production alors que 310 éditeurs ont publié des BDs en 2011», comme l’expliquait début janvier l’AFP.

Le piratage traduit bien ce phénomène là: un petit nombre de BDs attire l’essentiel de l’attention des lecteurs (acheteurs ou pas), et les autres passent globalement inaperçues. C’est de cela qu’il faudrait réellement s’inquiéter et ce n’est pas en luttant contre les téléchargements illégaux sur Internet, que l’on résoudra la problème. Le vrai ennemi de la diversité est le “piratage” par une minorité des rayons des grosses librairies et des grandes surfaces. Donc, au contraire, plus les BDs téléchargées seront nombreuses et variées, plus, d’une certaine manière, cela sera le signe de la bonne santé créative du secteur.

Illustration: extrait de la couverture de Roi Rose de David B.

lire le billetMes conseils BD à Eric Cantona

Le logement, problématique de société majeure, intéresse aussi les auteurs de bandes-dessinées. Des dessous de ponts aux résidences gardées pour ultra-riches.

Le logement, problématique de société majeure, intéresse aussi les auteurs de bandes-dessinées. Des dessous de ponts aux résidences gardées pour ultra-riches.

Comme Dominique de Villepin, Nicolas Dupont-Aignan ou Philippe Poutou, l’ancien footballeur Eric Cantona serait lui aussi à la recherche de 500 signatures. Pour se présenter à la présidentielle? Non, pour faire un coup médiatique en faveur de la fondation Abbé Pierre qu’il parraine, et remettre ainsi la question du logement au coeur de l’actualité à quelques mois de la présidentielle.

Alors que l’association estime qu’il y a plus de 3 millions de mal-logés en France et que les loyers ne cessent d’augmenter dans les centres-villes, le logement est effectivement une problématique de société majeure. Un thème dont la bande-dessinée se fait l’écho, de manière réaliste ou au contraire de façon plus fantaisiste. Puisque ça intéresse Eric Cantona, je me propose de lui suggérer quelques albums issus de ma bibliothèque, pour balayer tout le spectre de la question du logement.

- Les très mal logés

Comme beaucoup d’enfants, c’est à Astérix et le Chaudron que je dois mes premières leçons d’économie. Dans cet album de Goscinny et Uderzo, le petit gaulois est banni après qu’un chaudron rempli de sesterces et dont il avait la garde a été dérobé. Il ne pourra regagner son village qu’après avoir lui-même rempli un chaudron de pièces. Avec l’aide d’Obélix, Astérix explore tous les moyens possibles pour gagner de l’argent. Ce faisant, les deux compères sont confrontés aux rigueurs du marché du travail et de l’économie réelle. A un moment de l’aventure, faute d’argent suffisant, Astérix et Obélix sont mêmes contraints de dormir à la belle étoile. Une illustration, s’il en est, que les problèmes les plus patents en matière de logement sont intimement liés aux ressources.

Comme beaucoup d’enfants, c’est à Astérix et le Chaudron que je dois mes premières leçons d’économie. Dans cet album de Goscinny et Uderzo, le petit gaulois est banni après qu’un chaudron rempli de sesterces et dont il avait la garde a été dérobé. Il ne pourra regagner son village qu’après avoir lui-même rempli un chaudron de pièces. Avec l’aide d’Obélix, Astérix explore tous les moyens possibles pour gagner de l’argent. Ce faisant, les deux compères sont confrontés aux rigueurs du marché du travail et de l’économie réelle. A un moment de l’aventure, faute d’argent suffisant, Astérix et Obélix sont mêmes contraints de dormir à la belle étoile. Une illustration, s’il en est, que les problèmes les plus patents en matière de logement sont intimement liés aux ressources.

Si Astérix et Obélix sont des SDF d’une nuit, Hosni, qui donne son titre à une bande-dessinée de Maximilien Le Roy, a connu la galère bien plus longtemps. Et surtout, il existe vraiment. C’est en 2007 que l’auteur de BD et le clochard se rencontrent dans les rues de Lyon. Touché par le récit d’Hosni, fils d’immigrés Tunisiens, petit délinquant désemparé par le retour subit de son père au pays, Maximilien Le Roy décide d’en faire une bande-dessinée. En ressort un témoignage précieux sur la condition de SDF, entre nuits dans les squats, centres d’accueils, la manche, la débrouille. Vous en avez peut-être lu quelques pages dans la revue XXI, qui publie chaque trimestre une BD-reportage. L’album complet est publié chez La Boîte à Bulles, une petite maison d’édition de qualité.

Si Astérix et Obélix sont des SDF d’une nuit, Hosni, qui donne son titre à une bande-dessinée de Maximilien Le Roy, a connu la galère bien plus longtemps. Et surtout, il existe vraiment. C’est en 2007 que l’auteur de BD et le clochard se rencontrent dans les rues de Lyon. Touché par le récit d’Hosni, fils d’immigrés Tunisiens, petit délinquant désemparé par le retour subit de son père au pays, Maximilien Le Roy décide d’en faire une bande-dessinée. En ressort un témoignage précieux sur la condition de SDF, entre nuits dans les squats, centres d’accueils, la manche, la débrouille. Vous en avez peut-être lu quelques pages dans la revue XXI, qui publie chaque trimestre une BD-reportage. L’album complet est publié chez La Boîte à Bulles, une petite maison d’édition de qualité.

Mais les plus fameux SDF de la bande-dessinée française, ce sont incontestablement les Pieds Nickelés : Croquignol, Ribouldingue et Filochard, dont les aventures ont commencé en 1908 sous la plume de Louis Forton. En me replongeant dans l’intégrale de leurs aventures parues dans l’Epatant au début du XXème siècle, je me suis d’ailleurs amusée à voir que la question du logement était évoquée, ironiquement, dès la première case de toute l’histoire des Pieds Nickelés. «Sorti le matin même de Fresnes où il avait été prendre un repos bien mérité, Croquignol arpentait le pavé d’un air triste. ‘C’est pas l’tout, se dit-il, fini d’être logé, nourri, éclairé et blanchi aux frais du gouvernement, va falloir se r’mettre au turbin’ (…).»

Si la taule peut offrir un toit aux Pieds Nickelés (et ça arrive finalement assez souvent au cours de leurs aventures), ce n’est quand même pas ce qu’on peut espérer de mieux question logement. La quête d’un logement viable, c’est justement ce qui anime le trio dans Les Pieds Nickelés, pas si mal logés, l’une des reprises de la série par Oiry et Trap après qu’elle fut tombée dans le domaine public. Transposés dans notre XXIème siècle, les trois clochards démerdards tentent de se trouver un toit coûte que coûte à Croquignol, quitte à squatter dans un lavomatic, un hôtel miteux comme il en existe tant à Paris, ou chez Ribouldingue qui explique qu’“un bon chez soi vaut bien deux tentes Quechua”. Parodique et décalée, la BD n’a de cesse de faire écho à l’actualité récente, d’Augustin Legrand à Jeudi Noir, concernant le mal-logement.

- La classe moyenne

Le sujet du logement est aussi traité à travers le prisme de “Monsieur tout le monde” en BD et , en l’occurence, souvent à travers l’exemple des auteurs de BD eux-mêmes, qui n’hésitent pas évoquer leurs péripéties liées au logement à travers leurs avatars d’encre et de papier.

C’est par exemple le cas de Manu Larcenet, qui a su comme personne traduire la transhumance des urbains désabusés vers une campagne potentiellement paradisiaque dans Le Retour à la Terre. Il tire de sa propre expérience de citadin parti s’installer à la campagne une série de gags hilarants, qu’il s’agisse du déménagement rocambolesque, de son étonnement face à la place dont il bénéficie dans sa nouvelle maison ou, bien-sûr, des différences culturelles entre ses nouveaux voisins ruraux et ses habitudes de jeune urbain.

C’est par exemple le cas de Manu Larcenet, qui a su comme personne traduire la transhumance des urbains désabusés vers une campagne potentiellement paradisiaque dans Le Retour à la Terre. Il tire de sa propre expérience de citadin parti s’installer à la campagne une série de gags hilarants, qu’il s’agisse du déménagement rocambolesque, de son étonnement face à la place dont il bénéficie dans sa nouvelle maison ou, bien-sûr, des différences culturelles entre ses nouveaux voisins ruraux et ses habitudes de jeune urbain.

A leur niveau, Lewis Trondheim ou Joann Sfar évoquent aussi, ponctuellement, dans leurs oeuvres auto-biographiques cette thématique du logement. Dupuy et Berbérian projettent eux dans le personnage de Monsieur Jean leur quotidien respectif et les situations gênantes que peut entraîner la vie en immeuble. Deux personnages se détachent : la concierge pénible qui vole le courrier dans les boîtes au lettre et le bon copain qui galère, qu’on héberge et qui finit évidemment par prendre beaucoup trop de place.

- Les très bien logés

La BD n’oublie pas les plus favorisés. Parfois, c’est un peu comme dans les séries ou les films, les personnages principaux habitent dans des luxueuses demeures sans aucun rapport avec leur revenu réel. D’autres fois, la question du logement pour riches est l’un des arcs narratifs. Dans la Bdnovela Les Autres Gens, en ligne et publiée par Dupuis ensuite, l’héroïne principale des premiers épisodes, Mathilde, gagne au Loto et décide d’acheter un très bel appartement. Mais elle n’assume pas cet argent et ce nouvel espace, et elle le cache à ses amis. L’appartement, qui reste globalement vide, traduit ainsi un maître récurrent des Français face à l’argent et le sentiment que, quel que soit la manière dont on l’a gagné, on ne le mérite pas.

Les belles résidences peuvent aussi être un instrument de soft power. Dans Le Domaine des Dieux, un architecte convainc César que le meilleur moyen de conquérir le village gaulois n’est pas la force mais l’acculturation. En construisant une chic demeure à l’orée de leur village, il espère ainsi convaincre Astérix et sa bande que le modèle de vie romain est bien plus agréable que le leur. D’un côté les Romains veulent les civiliser, de l’autre, en construisant au milieu de la forêt, ils font disparaître les sangliers.

Les belles résidences peuvent aussi être un instrument de soft power. Dans Le Domaine des Dieux, un architecte convainc César que le meilleur moyen de conquérir le village gaulois n’est pas la force mais l’acculturation. En construisant une chic demeure à l’orée de leur village, il espère ainsi convaincre Astérix et sa bande que le modèle de vie romain est bien plus agréable que le leur. D’un côté les Romains veulent les civiliser, de l’autre, en construisant au milieu de la forêt, ils font disparaître les sangliers.

Métaphore de l’invasion des côtes françaises par des gens venus de la capitale (Rome en 52 av JC, Paris dans les années 70) mais aussi celle des logements de masse et des villes nouvelles. Le Domaine des Dieux, prépublié en 1971, correspond d’ailleurs à la construction du centre commercial de Parly 2 et, attenant, la création de la plus vaste copropriété d’Europe, Le Chesnay-Trianon. Face à ce double complexe immense, le sociologue Jean Baudrillard publia La Société de consommation, où il écrit notamment: « Si la société de consommation ne produit plus de mythe, c’est qu’elle est elle-même son propre mythe.» Uderzo et Goscinny, en opposant la forêt et la civilisation romaine jouent sur également sur cet affrontement mythologique.

Laureline Karaboudjan

Illustrations: extraits de la couverture des Pieds Nickelés, pas si mal logés, DR.

lire le billetAstérix rencontre Naruto

Remixer le petit gaulois à la sauce manga, un sacrilège? Non, c’est ce qu’on appelle un mashup, et c’est plutôt réussi.

Remixer le petit gaulois à la sauce manga, un sacrilège? Non, c’est ce qu’on appelle un mashup, et c’est plutôt réussi.

Des bagarres dantesques où le moindre coup de poing peut envoyer son ennemi voler à plusieurs dizaines de mètres. Des héros aux super-pouvoirs magiques coachés par un vieux sorcier. Des adversaires dont le nombre semble infini, terribles légions des Danaïdes… Dragon Ball Z, Saint Seiya ou autre manga épique du genre? Non: Astérix bien-sûr! Et pourtant… Christopher Lannes a créé sur son blog un mashup très bien fait, et plutôt amusant, d’Astérix redessiné et rescénarisée à la manière du manga d’aventure Naruto. Et cela marche assez bien: on se croirait dans un manga sans non plus avoir l’impression de quitter l’univers de l’intrépide Gaulois.

Des bagarres dantesques où le moindre coup de poing peut envoyer son ennemi voler à plusieurs dizaines de mètres. Des héros aux super-pouvoirs magiques coachés par un vieux sorcier. Des adversaires dont le nombre semble infini, terribles légions des Danaïdes… Dragon Ball Z, Saint Seiya ou autre manga épique du genre? Non: Astérix bien-sûr! Et pourtant… Christopher Lannes a créé sur son blog un mashup très bien fait, et plutôt amusant, d’Astérix redessiné et rescénarisée à la manière du manga d’aventure Naruto. Et cela marche assez bien: on se croirait dans un manga sans non plus avoir l’impression de quitter l’univers de l’intrépide Gaulois.

Le principe du mashup, “faire à la manière de”, est bien connu mais reste toujours diablement efficace quand c’est bien fait. «Ce qui est intéressant est la re-création, juge l’auteur Christopher Lannes. Des objets connus en font un nouveau, presque spontanément. Comme je touche à des univers que les gens connaissent plutôt bien et que je les fait se téléscoper, on partage [avec le lecteur] un moment complice de redécouverte, de contraste, de décalage.» Je n’aurais pas mieux défini l’efficacité de ces parodies.

Lui-même compte bien ne pas s’arrêter à ce premier et en fournir le plus régulièrement possible. Mettre en rapport Astérix et Naruto lui a paru assez naturel. «Le parallèle entre les deux m’est venu au cours de plusieurs discussions sur la BD avec des amis. Les squelettes narratifs des deux séries m’ont semblé assez proches et l’idée m’est venu de les mélanger. Je voulais avant tout voir ce que ça pouvait faire. Et le dessin me paraissait à peu près accessible, même s’il n’est pas parfait», explique-t-il.

Ce mélange BD/manga avec Astérix a d’autant plus de saveur que le dernier album du petit gaulois, Le Ciel lui tombe sur la tête , met justement en scène Astérix avec des personnages issus de mangas. Il rencontrait également des toons et autres super-héros sortis de comics américains. Sauf que là où le mashup de Christopher Lannes est autant un hommage à la BD européenne de son enfance qu’au manga d’aventures, l’album d’Uderzo était une charge réactionnaire contre le succès des BDs venues d’ailleurs. Astérix comme gardien de la tradition face aux envahisseurs japonais et américains… Parfois, six ans après la parution, j’y repense encore dans la rue et je m’arrête pour pleurer tellement c’était mauvais.

Ce mélange BD/manga avec Astérix a d’autant plus de saveur que le dernier album du petit gaulois, Le Ciel lui tombe sur la tête , met justement en scène Astérix avec des personnages issus de mangas. Il rencontrait également des toons et autres super-héros sortis de comics américains. Sauf que là où le mashup de Christopher Lannes est autant un hommage à la BD européenne de son enfance qu’au manga d’aventures, l’album d’Uderzo était une charge réactionnaire contre le succès des BDs venues d’ailleurs. Astérix comme gardien de la tradition face aux envahisseurs japonais et américains… Parfois, six ans après la parution, j’y repense encore dans la rue et je m’arrête pour pleurer tellement c’était mauvais.

Comme il est une figure emblématique de la bande-dessinée, Astérix a fait l’objet d’autres mashup, souvent réduits à une seule illustration. J’ai quelque part un hors-série de Pilote (mâtin, quel journal!) sorti pour les 50 ans du héros gaulois qui en était truffé. Plus récemment est paru un album complet, Astérix et ses amis, reprenant un certain nombre de dessins réalisés par d’autres dessinateurs en hommage à Uderzo. Ci-dessous, quelques uns de mes préférés:

Astérix vu par Baru

Astérix vu par Baru Astérix vu par Manara

Astérix vu par Manara Astérix vu par Zep

Astérix vu par ZepAu mashup répond le caméo, que les amateurs de cinéma connaissent bien. C’est le principe de faire apparaître furtivement, au détour d’une scène ou d’une case, un personnage connu ou l’auteur de l’oeuvre lui-même. Alfred Hitchcock s’était fait une spécialité de faire des caméos dans ses propres films. En BD, son équivalent pourrait être Hergé que l’on retrouve dessiné ça et là, comme figurant, dans la plupart des albums de Tintin. Pour revenir à Uderzo, notons que les Dupondt de Tintin apparaissent au détour d’une case d’Astérix chez les Belges. Et qu’à l’inverse, Hergé fait apparaître Astérix (et Mickey) dans Tintin et les Picaros. Et vous, il y a des mashup ou des caméos de BD qui vous plaisent particulièrement ?

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: extrait de Asterix no Desentsu par Christopher Lannes, DR.

lire le billetLa BD au secours de l’unité belge

Spirou Magazine sort un numéro pour “sauver la Belgique”. Un propos politique exceptionnel pour la publication, qui donne la mesure de la crise que traverse le pays.

“Sauvez la Belgique”. Le cri, à la en une du numéro 3823 de Spirou Magazine, en kiosques depuis ce mercredi matin, est aussi fort qu’il est rare. Alors que les Belges s’apprêtent à passer demain leur deuxième fête nationale consécutive sans gouvernement, le journal de bandes-dessinées des éditions Dupuis a décidé de se saisir de la question de l’unité politique de la Belgique. Une démarche pour le moins inhabituelle dans une publication où, d’ordinaire, on ne fait pas de politique. Un indice du degré de la menace d’éclatement de ce pays en deux entités distinctes.

La couverture annonce la couleur (du drapeau), en l’occurrence noir jaune et rouge. Le titre du magazine, habituellement uni, revêt pour l’occasion les trois teintes du drapeau national belge. Il surmonte un dessin de Bercovici assez réussi sur la crise qui traverse le pays. Sur un iceberg de la forme de la Belgique, un Lion, symbole de la Flandre, se querelle avec un coq, allégorie de la Wallonie. Alors que le pays se fissure sous leurs pieds, on aperçoit au loin Spirou sur un bateau, l’air visiblement attristé et mécontent par le spectacle qui lui est offert. “L’histoire d’une querelle extraordinaire” dédramatise à peine un sous-titre.

lire le billetGrand Fossé chez les Uderzo

Le déchirement familial chez les Uderzo a fait deux victimes: Astérix et les lecteurs.

L’album d’Astérix Le Grand Fossé met en scène un petit village gaulois coupé en deux, avec de chaque côté un chef intransigeant qui réclame la souveraineté sur l’autre moitié du village. Évidemment, cet affrontement est ridicule: dans le fond les deux partis sont bonnet blanc et blanc bonnet et il faudra l’ingéniosité d’Astérix, Obelix et Panoramix ainsi qu’un amour fou entre deux jeunes tourtereaux, pour résoudre la situation.

Si dans la BD, cela finit bien, dans la vraie vie, c’est souvent un plus compliqué. La famille Uderzo aurait ainsi bien besoin d’un peu d’amour et de nos compères gaulois pour ramener la paix dans la chaumière. Dans une enquête très intéressante parue cette semaine, Le Nouvel Obs décrit la manière dont Uderzo se déchire avec sa fille depuis de nombreuses années. L’affaire était connue. Avec l’article de l’hebdomadaire, on comprend à quel point la situation est « pathétix ».

lire le billetIl faut laisser sa chance à Gastoon

Une nouvelle série pour enfants met en scène le neveu de Gaston Lagaffe. Les fans enragent, moi pas.

Quel est le meilleur moyen de s’attirer les foudres des fans de BD? S’attaquer à un personnage mythique. En l’occurrence Gaston Lagaffe, le plus célèbre des personnages de Franquin. Depuis deux semaines, un projet de couverture circule sur le web et sème le trouble. On y voit un enfant aux traits et aux vêtements similaires à ceux du fameux gaffeur et en train de s’adonner à un de ses passe-temps préférés : le ballon sauteur. En arrière plan, on reconnaît, également sous des traits juvéniles, d’autres personnages de la série: Jules-de-chez-Smith-d’en-face, Mademoiselle Jeanne ou Prunelle, le supérieur colérique de Gaston Lagaffe.

Sous l’intitulé “Gastoon”, les éditions Marsu productions s’apprêtent en fait à lancer une série dérivée de l’oeuvre de Franquin. Ainsi que le titre “Gaffe au neveu” le laisse entendre, il s’agit des aventures du jeune neveu de Gaston Lagaffe, que l’on suppose aussi maladroit et tête-en-l’air que son oncle. Comme l’explique un responsable de la maison d’édition à Libération.fr, le “seul but est de valoriser l’univers de Franquin qui est un auteur qu’on adore et dont le travail nous inspire beaucoup de respect” le tout “dans un univers enfantin et d’écolier” destiné à toucher un public plus jeune que celui de la série originale.

Un projet vu d’un très mauvais oeil par les fans de Gaston Lagaffe, qui se déchaînent sur Twitter et autres blogs. “JE NE VEUX PAS LE SAVOIR, C’EST NON” fulmine cet inconditionnel sur son blog. “Combien de temps doit-on attendre avant de violer un cadavre?” se demande carrément cet autre fan sur son blog, estimant alors même que l’album n’est pas sorti que “Gastoon fait le minimum syndical et pompe à mort l’univers de Franquin, parce que c’est plus facile (mais bon, c’est peut-être adressé aux acheteurs des Blondes, donc on se met au niveau)”. Bref, comme prévu, haters gonna hate, à qui le rappeur Booba répondrait quelque chose du genre “si tu kiffes pas renoi tu lis pas et puis c’est tout”.

Stop ou encore?

Ce projet relance en tous cas l’éternel débat sur la seconde vie des héros de BD. D’un côté les tenants du repos absolu des héros à la mort de leur créateur. De l’autre ceux qui estiment qu’un héros peut continuer à vivre sous la plume et le crayons d’autres auteurs. Les exemples abondent des deux côtés. Le plus fameux héros figé, c’est probablement Tintin, dont Hergé a toujours dit qu’il refuserait que quelqu’un d’autre que lui puisse reprendre les aventures. Et de fait, au-delà même d’imaginer ne serait-ce qu’un instant une tentative de continuer la série, les éditions Moulinsart sont hyper pointilleuse sur la moindre utilisation de l’image de Tintin, n’hésitant pas à poursuivre en justice les auteurs de parodie.

A l’inverse, un personnage comme Spirou, pour reprendre un héros que Franquin lui-même a repris à son créateur, continue d’avoir des aventures. Certaines sont très réussies, comme les récents one-shot Le journal d’un ingénu et Le groom vert-de-gris, d’autres le sont moins, comme certains des derniers albums parus dans la série principale. D’autres grands héros ont été repris de la sorte, avec plus ou moins de bonheur, que l’on pense par exemple à Lucky Luke ou Blake et Mortimer. Et puis, s’il y a des exemples de bonnes suites par d’autres auteurs, il y a aussi des exemples de créateurs originaux qui sabordent tous seuls leur oeuvre. Typiquement : n’aurait-il pas mieux fallu qu’Astérix soit repris par d’autres auteurs plutôt que de subir ce qu’en fait Uderzo depuis 10 ans?

Concernant Gastoon, on pourra rétorquer qu’il ne s’agit pas de la suite d’une série existante mais d’un “produit dérivé”, expression employée à dessein pour souligner l’intérêt commercial de la chose. Quelque chose dans la lignée de Kid Lucky pour Lucky Luke, de Gnomes de Troy pour Lanfeust ou, surtout, du Petit Spirou pour Spirou. Ce dernier mérite qu’on s’arrête justement sur son cas. C’est l’exemple parfait d’une série dérivée d’un univers existant et qui a su acquérir son identité propre, détachée du grand frère et qui est, pour les plus jeunes générations, probablement plus connue aujourd’hui que la série originale. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour Gastoon? D’autant qu’un certain nombre d’ingrédients sont réunis: le cadre de la maison d’édition récipiendaire de la mémoire de Franquin, une équipe d’auteurs reconnus (Yann et le père et fils Léturgie) et un terrain fertile pour de nombreux gags.

Le risque de la muséification

Je ne dis pas que Gastoon sera forcément une bonne BD, cela sera même peut-être une daube commerciale. Je dis juste qu’avant de monter sur ses grandes bulles, il faut lui laisser sa chance et la lire. Ce débat est toutefois intéressant car il illustre une tendance à rechercher la muséification de la bande-dessinée francophone. En partant du principe que c’était mieux avant, on se refuse justement à aller de l’avant.

Je peux comprendre les réflexions inconscientes qui doivent traverser certains auteurs et lecteurs. La BD a mis tellement de temps à acquérir ses lettres de noblesse – et encore pour beaucoup cela reste réservé aux enfants – qu’ils s’arquent-boutent sur les grands totems sacrés auxquels on ne pourrait plus toucher, pensant sans doute ainsi protéger et légitimer le neuvième art. Ils oublient alors que la BD est aussi, et doit rester, populaire et proche des enfants, et qu’une oeuvre comme Gastoon est sans doute le meilleur moyen de permettre à des gamins d’entrer dans l’univers du héros flemmard, comme le Petit Spirou l’est pour Spirou. C’est peut-être le meilleur moyen de préserver la mémoire de Gaston Lagaffe.

Laureline Karaboudjan

Illustration : Extrait du projet de couverture de Gastoon, DR.

lire le billet

Recent Comments