Buck Danny bombarde Kadhafi

Le pilote de chasse est un héros, à la télé comme en BD.

C’est la guerre! Musique de Wagner et tout le tintouin. La coalition menée par la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis bombarde, depuis dix jours, la Libye de Kadhafi. Il s’agit, en théorie, d’imposer une “zone d’exclusion aérienne” selon les termes techniques de la diplomatie onusienne. En tous cas, depuis le début de l’intervention, les écrans de télévision français se sont remplis d’images d’avions: les avions au décollage de Saint-Dizier, les tirs de la DCA dans la nuit tripolitaine -lorsque j’écris “tripolitaine”, j’ai déjà l’impression de voyager, pas vous?- les bombes qui s’abattent dans le désert libyen. Ajdabiya, Ras Lanouf, Brega, Ben Jaouad, et bientôt sans doute Syrte, inventaire à la Prévert de villes qui tombent. Aux côtés des insurgés, joyeux et désorganisés, tel Fabrice del Dongo se rendant à Waterloo, émerge de cette rafale d’images un autre héros: le pilote de chasse.

Comment pourrait-il en être autrement? Le pilote d’avion fait partie, à l’instar de l’agent secret ou du détective privé, de la galerie des héros d’aventures traditionnels. Et la contribution de la bande-dessinée à la construction de cette image n’est pas mince. Ses missions à travers le monde (et même au-delà) sont autant de prétextes à de trépidantes aventures.

Les plus connus sont Buck Danny, Dan Cooper et Tanguy et Laverdure. Le premier est né au lendemain de la Seconde guerre mondiale dans le journal de Spirou, sous la plume de Charlier et Hubinson. Buck Danny est un pilote de l’aviation américaine dont les aventures débutent en Asie du Sud-Est où il est est opposé aux “Japs”. Dan Cooper est lui un pilote canadien créé en 1954 par Albert Weinberg pour le journal de Tintin afin de concurrencer Buck Danny. Quant au duo Tanguy et Laverdure, ce sont deux pilotes français censés concurrencer les deux précédents dans… Pilote. Très tôt, la BD d’aviation s’est ainsi popularisée, au point que chaque journal de bande-dessinée se devait d’avoir sa propre série.

Tous ces grands héros de la BD d’aviation partagent un certain nombre de caractéristiques: beaux gosses, honnêtes, souvent blonds et toujours bien coiffés, fidèles en amitié (et sûrement en amour, mais les BDs de l’époque n’en parlent que peu, histoire de ne pas pervertir la jeunesse). Bref, le pilote de chasse de bande-dessinée n’a, pour ainsi dire, pas de défauts. D’ailleurs on retrouve assez sensiblement ce même type d’imaginaires dans les photos fournies actuellement par les différentes armées aux agences de presse (et que l’on retrouve ensuite dans la presse).

Au-dessus des pilotes français, le 23 mars (Reuters), ci-dessous, Tanguy et Laverdure.

Le pilote un exemple à suivre, une figure admirable, comme on peut en retrouver dans les films de guerre hollywoodiens des années 50, avant les premiers films militaires désespérés, comme Full Metal Jacket ou Apocalypse Now.

Héros ringards

Aujourd’hui, ces pilotes traditionnels sont complétement ringardisés et c’est en souriant au charme désuet de leurs aventures que l’on parcourt, par exemple, l’intégrale de Buck Danny que ressort peu à peu les éditions Dupuis. Personnellement, je ne me lasse pas des “Grands dieux” et autres “Rascal” qui ponctuent les aventures du pilote américain, ni de ses talents multiples qui lui permettent, en quelques pages, de bombarder des bases ennemies, d’abattre deux ou trois chasseurs adverses puis d’aller sauver un camarade, mitraillette à la main, au fin fond de la jungle birmane.

Et puis, souvent, dans Buck Danny, la fiction s’emballe quelque peu. Notamment dans le tryptique ayant pour théâtre le Sarawak, un petit état de l’Asie du sud-est, où une mafia de la drogue prépare ses livraisons de poudre blanche. Le pacha du porte-avions des trois compères, Buck, Tumb et Sonny, prend même l’initiative de raser les champs de pavot, en mémoire de son fils disparu, victime de la drogue, et ce en dépit des ordres formels venant de Washington. Pas sûr que la même déconne soit possible sur le Charles-de-Gaulle au large de la Libye.

Mêmes intrigues tarabiscotées chez Tanguy et Laverdure. Je me souviens d’une aventure où ils déjouent un complot fomenté par le “Vampire”, un de leurs grands ennemis, dans cette France pompidolienne qui craint d’être détruite à coup de bombes atomiques. Supplétif des forces spéciales, Tanguy est évidemment de l’enquête, et finit par comprendre comment la bande de terroristes opère en toute impunité sur le territoire français: avec des avions à décollage vertical, les Harrier britanniques (d’ailleurs en opération en Libye je crois). C’est sûr qu’à côté de ça, les épiciers de Tarnac font pâle figure…

La classe de l’aviateur

Bien sûr, un certain renouvellement s’est opéré et des séries de BD d’aviation continuent de sortir aujourd’hui, au scénarios autrement plus réalistes. Signalons par exemple la série Le Grand Duc, de Yann et Romain Huguault, qui mélange pin-ups et avions soviétiques sur fond de Seconde guerre mondiale. La BD d’aviation conserve un public de passionnés, comme ceux qui se sont pressés à la récente exposition consacrée au genre dans une école d’aéronautique de la banlieue parisienne.

Mais les pilotes ne sont pas l’apanage de la BD d’aviation, et on en retrouve dans nombre d’aventures plus généralistes. Et, il faut bien le dire, ils ont eux-aussi très souvent la classe. Que l’on songe par exemple à Piotr Szut, le pilote du Mosquito qui tente de descendre Tintin et Haddock dans Coke en Stock avant d’être recueilli par les deux héros sur leur radeau. Avec ses cheveux d’un blond nordique et son cache-oeil de pirate, Szut a un look inimitable qui en fait peut-être le personnage le plus stylé de toute l’oeuvre d’Hergé. Le tout couplé a une grande force d’âme, qu’il démontrera à la fin de Coke en Stock ou dans Vol 714 pour Sidney.

En tant que jeune fille, je me dois aussi de rendre hommage au major Jones de XIII, ayant des traits de caractères assez rares malheureusement en BD pour une femme: une pilote de chasse indépendante, noire, courageuse et intelligente.

L’avion en lui-même peut lui aussi avoir son heure de gloire. S’il est peu probable qu’une BD rende hommage un jour à notre Rafale invendable, le mythe fondateur de Blake et Mortimer est lui tourné autour d’un avion, l’Espadon. Tout l’enjeu des deux premiers albums de la série est de savoir si le professeur Mortimer va construire à temps cet engin surpuissant qui permettra au monde libre d’inverser la tendance contre l’Empire jaune. Si les Rafales, Mirages et autres Eurofighters sont en train de sauver la Libye, l’Espadon, lui, sauve le monde. Tout simplement.

Laureline Karaboudjan

crédits photo: Un pilote français (Reuters) et Buck Danny

lire le billetIls dessinent pour le Japon

Pour récolter des fonds, des illustrateurs francophones se mobilisent.

L’initiative n’aurait peut-être jamais vu le jour pour une catastrophe touchant un autre pays (à part la Belgique). Elle n’en est pas moins louable, et illustre le lien fort qui unit certains dessinateurs avec le Japon, terre de BD s’il en est. Depuis quelques jours, le projet “Tsunami, des images pour le Japon” fait pas mal parler de lui. Le principe est simple: des membres de la communauté de graphistes Café Salé, émus par la catastrophe japonaise, ont décidé d’ouvrir un site Internet dédié à la collecte de dessins sur la tragédie japonaise. Ces dessins seront ensuite revendus aux enchères dans une galerie spécialisée à Paris et rassemblés dans un ouvrage collectif prévu pour la rentrée prochaine. Les bénéfices doivent être reversés à Give2Asia, une association de soutien aux victimes de la catastrophe.

Au-delà de sa portée humanitaire, l’exercice est intéressant car il pose un certain nombre de questions. Comment rendre un hommage juste à travers un unique dessin? Faut-il une oeuvre joyeuse et porteuse d’espoir ou une illustration qui signifie la peine et la compassion? Comment jouer avec les clichés japonais sans tomber dans la caricature? Autant d’interrogations qui donnent, du coup, lieu à une production assez diversifiée, aux inspirations assez variées. Je vous ai fait une petite sélection personnelle en essayant d’établir une typologie de ces différentes oeuvres.

Le Japon antique et médiéval

Boulet

Boulet

Parmi les grandes sources d’inspiration des dessinateurs, il y a de nombreuses évocations du Japon antique ou médiéval. L’illustration de Boulet en est un très bon exemple, faisant figurer un samouraï d’estampe en train de lutter contre les flots. La tension du combat est renforcée par un face-à-face haletant entre le guerrier et la vague, transformée en un de ces fameux monstres de la mythologie japonaise. La figure du samouraï pour personnifier le Japon donne l’image d’un pays tenace, prêt à lutter jusqu’au bout. Ce qui explique peut-être pourquoi on retrouve des samouraïs dans un certain nombre d’oeuvres du projet Tsunami (là ou là par exemple).

La zenitude

Gaspard Delanuit

Gaspard Delanuit

Comme un contraste avec le fracas des évènements que vient de vivre le Japon, plusieurs dessinateurs ont choisi de faire des dessins très apaisés. Ils rendent ainsi hommage à un des grands traits supposés de la culture japonaise : le zen. Si l’on trouve plusieurs illustrations figurant un milieu naturel (comme ici), celle de Gaspard Delanuit me plait particulièrement car elle est en milieu urbain, que l’on associe pas forcément à l’idée d’un paysage zen. De son dessin se dégage une grande sérénité, qui vire à l’inquiétant avec l’absence de toute forme humaine et ce ciel rouge menaçant.

L’affiche de propagande

JP Kalonji

JP Kalonji

Certains dessins du projet Tsunami reprennent eux l’esthétique de l’affiche de propagande. C’est le cas de cette illustration de JP Kalonji qui détourne la célèbre photo d’Iwo Jima où des soldats américains plantaient un drapeau au sommet de l’île contrôlée par les Japonais en 1942. Le renversement n’en est, du coup, que plus étonnant. Ici, le peuple japonais ne combat que la fatalité et reste uni autour de son drapeau malgré l’adversité. Une idée que l’on retrouve dans d’autres dessins très allégoriques, comme celui-ci par exemple.

Le soleil levant

Minikim & Séverine Gauthier

Minikim & Séverine Gauthier

Evidemment, une foule de dessin fait figurer le motif du soleil levant, caractéristique du drapeau japonais. Mais dans ce dessin comme dans beaucoup d’autres (là, là ou là), le disque rouge évoque plutôt un soleil couchant, triste et flou. Toutefois, l’espoir est symbolisé par la petite fille qui peint un soleil radieux sur les ruines du tremblement de terre. Malgré l’âpreté de la réalité, il restera toujours le dessin pour ré-enchanter le monde.

L’hommage à des mangas célèbres

Quibe

Quibe

Un certain nombre de dessinateurs ont choisi de rendre hommage au Japon à travers ses mangas les plus fameux. Une démarche relativement logique pour des illustrateurs. Ainsi, Quibe figure, dans un de mes dessins préférés, un Goldorak noyé par le tsunami. On retrouve le fameux robot dans ce dessin-ci, qui joue de l’image d’un Goldorak tout puissant mis à terre par la catastrophe naturelle. Autre personnage convoqué dans plusieurs oeuvres : AstroBoy, que l’on retrouve attristé ici ou carrément terrassé là. Et il y a aussi le Totoro de Miyazaki qui apparaît là ou là, entre autres personnages.

Le style kawaï

Floe

Floe

Le kawaï, c’est ce genre de dessin particulier aux mangas que l’on pourrait traduire par “mignon”, très populaire notamment auprès des jeunes filles. En gros des petits chats, des gros nounours ou tout autre bestiole qu’on aurait envie de serrer très fort dans ses bras. C’est typiquement le cas de la bête du dessin de Floe, allégorie d’un Japon en deuil. On retrouve l’esthétique kawaï dans d’autres dessins, comme celui-ci. Évidemment, le contraste entre le côté mignon du dessin et la catastrophe qui est évoquée est à chaque fois saisissant.

L’amertume face à la destruction

Nacho Fernandez

Nacho Fernandez

Certaines illustrations insistent sur le désespoir complet qu’ont causé le tremblement de terre et le tsunami. Le sentiment que tout a été emporté, qu’il ne reste plus rien, est particulièrement fort dans ce dessin de Nacho Fernandez. Les deux enfants sur le toit d’une maison submergée ne peuvent que contempler leur poupée emportée par les flots, la perte d’une certaine innocence. C’est le même sentiment qui domine dans ce dessin d’Aurélien Morinière, où un homme en costume cérémoniel ne peut que jeter un regard atterré devant tant de destruction.

L’espoir dans l’avenir

Marc Simonetti

Marc Simonetti

Bien plus nombreux sont les dessins qui ouvrent, malgré tout, une porte sur l’avenir. Celui de Marc Simonetti est emblématique, avec son petit garçon qui arrose timidement une plante au milieu d’un champ de ruines. Le motif de la plante qu’on arrose, classique de la symbolique de l’espoir en l’avenir, revient d’ailleurs dans plusieurs dessins. C’est par exemple le cas dans celui-ci, où ce n’est plus un jeune garçon mais une petite fille qui arrose une fleur, sans sembler trop y croire. L’espoir peut prendre d’autres formes allégoriques, comme par exemple cette serveuse accorte qui nous l’assure : le soleil se lèvera de nouveau.

Le réalisme

Rémi Maynègre

Rémi Maynègre

Certains dessinateurs ont adopté le parti-pris de dessins réalistes, pour témoigner très simplement de la catastrophe. C’est par exemple le cas de cette illustration de Rémi Maynègre qui, peut être plus que n’importe quelle vidéo du tsunami, donne à sentir la puissance dévastatrice de la vague. Windboi choisit lui de rendre hommage aux sauveteurs qui vont chercher des survivants dans les décombres du séisme à travers une évocation au style également réaliste. Ces dessins sont souvent très réussis, et donnent un sentiment de grande pudeur de leurs auteurs par rapport à la catastrophe.

La grande peur nucléaire

Akiza

Akiza

Au-delà du séisme et du tsunami, certains auteurs se sont focalisés sur la problématique nucléaire avec les inquiétants incidents de la centrale de Fukushima. C’est par exemple le cas d’Akiza qui a dessiné une figure allégorique inquiétante, hypnotique, tout en symboles radioactifs. Dans un très beau. D’autres décident de rendre hommage aux pompiers qui risquent leur vie en s’exposant aux radiations pour tenter de refroidir la centrale. C’est le cas à travers ce très beau dessin.

Laureline Karaboudjan

Illustration de une : Sébastien Vastra, DR.

lire le billetA Yopougon, on se bat dans le quartier d’Aya

La Côte d’Ivoire a bien changé depuis les joyeuses 70’s d’Aya de Yopougon.

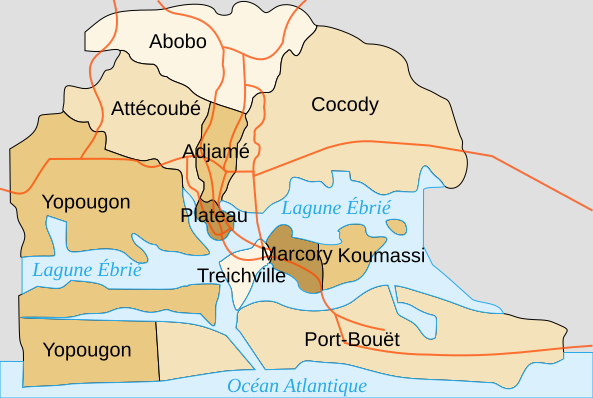

Depuis plusieurs jours maintenant, les combats se sont intensifiés dans Abidjan, la principale ville de Côte d’Ivoire. Un tir à l’obus de mortier a fait ainsi entre 25 et 30 morts hier. Les partisans d’Alassanne Ouattara, le président sorti des urnes, affrontent ceux de Laurent Gbagbo, le sortant qui s’accroche au pouvoir, dans une crise qui n’en finit pas. Ca chauffe particulièrement dans un quartier, bien connu des amateurs de BD, celui de Yopougon. C’est ici que se déroulent les aventures d’Aya de Yopougon, scénarisées par Marguerite Abouet et dessinées par Clément Oubrerie.

Publiée par Gallimard, la série est un des succès d’édition BD des années 2000 en France, et les auteurs en sont déjà à leur sixième tome. Elle se déroule entre la fin des années 70 et s’attache à décrire une Côte d’Ivoire en pleine croissance, en proie aux changements, en suivant en fil rouge les espoirs et déboires d’Aya et de ses proches. Aujourd’hui, le tableau est bien différent.

Mais revenons au Yopougon d’Aya. C’est un quartier de plus d’un million d’habitants actuellement, dans l’ouest d’Abidjan. L’endroit est notamment réputé pour ses boîtes de nuit et ses maquis, des restaurants souvent à ciel ouvert où on fait la fête. Ceux de la rue Princesse (bien plus sympa que celle à Paris) sont les plus fameux. C’était déjà le cas à l’époque où se déroule la BD, qui consacre une part importante de l’histoire à la vie nocturne de Yopougon. Aya et ses amis vont ainsi régulièrement faire la fête au “Secouez-vous” ou au “Ca va chauffer”, décrit comme le maquis le plus branché du coin.

Les personnages de la série reflètent, quant à eux, la sociologie de Yopougon, quartier assez mélangé. Par exemple, le père d’Aya, Ignace, cadre à la Solibra, la brasserie nationale, vit dans le même quartier qu’Hervé, un ami d’Aya, qui est simple garagiste. On trouve un peu de tout à “Yop”, sauf les très riches, à l’instar de Bonaventure Sissoko, le patron d’Ignace, qui vit dans l’endroit le plus huppé d’Abidjan. En tous cas, le Yopougon raconté par Marguerite Abouet ressemble à un endroit plutôt joyeux, où l’on peut deviser sur le petites et grandes choses du monde en terrasse. Bref, où il fait bon vivre.

Du maquis aux obus

Aujourd’hui, dans la vraie vie, Yopougon montre un tout autre visage. Le quartier est à majorité pro-Gbagbo, mais il y existe une enclave favorable à Ouattara, la zone de Port-Bouët 2, au nord de Yopougon. C’est là que se concentrent les violences d’après l’AFP. Dans la nuit de mercredi à hier, selon un homme vivant à proximité cité par l’agence de presse, “il y a eu des tirs toute la nuit, c’était très fort, on n’a pas pu dormir. Mais ce (jeudi) matin, cela s’est calmé”. Histoire d’en rajouter au tableau, la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) précise que “dans le quartier de Yopougon Port-Bouët 2, plusieurs témoignages font état de commerces incendiés ou saccagés et de personnes enlevées au sein même de leurs domiciles. La mosquée a été saccagée et l’imam tué”. Le 13 janvier dernier, Marguerite Abouet exprimait déjà son inquiétude sur la situation, dans une interview accordée à TF1.fr: «Plus personne ne sort le soir. Un de mes amis a une entreprise et non seulement il ne bouge plus de peur de pillage mais il a dû licencier beaucoup de monde parce qu’il n’y a plus assez d’activités. Les Ivoiriens vivent au jour le jour, dorment le ventre serré sans savoir de quoi demain sera fait.»

A en croire les informations qui parviennent d’Abidjan, la question religieuse est partie intégrante des combats entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara, en témoigne le meurtre de l’imam de Yopougon (les partisans du président sortant étant en théorie plutôt chrétiens, les supporters de l’ancien vice-président du FMI étant plutôt musulmans). Même si cela reste toujours très compliqué, comme l’expliquait Marguerite Abouet: «Je pensais que ma meilleure amie qui est musulmane voterait pour Ouattara mais elle m’a dit qu’elle ne voterait jamais pour cet « étranger ». A Abidjan, il y a des quartiers où il y a plus de musulmans, notamment dans les quartiers commerçants mais nous vivons tous ensemble, les chrétiens, les musulmans, les animistes et ça s’est toujours bien passé.»

Dans la bande-dessinée, cette question est abordée ponctuellement. Dans le tome 3 des aventures d’Aya, Koffi, le père de Bintou, une amie d’Aya, envisage de prendre une seconde épouse. Sa femme Alphonsine, entre dans une rage folle et fonce immédiatement vers l’église, gardienne des bonnes moeurs. Mais l’épisode est plus un épisode vaudevillesque qu’une réelle évocation du rôle de la religion à Yopougon.

L’autre passage où l’on aborde le religieux tient lui aussi du comique. Dans le tome 5 d’Aya, Grégoire, le copain d’Adjoua, est complétement fauché. Mais pour son plus grand bonheur, il rencontre un “pasteur” qui cherche à franchiser son “Eglise réformée de Dieu ‘Aucun malade’”. “C’est une sorte de temple de miracles et je dois ouvrir d’autres succur… euh, d’autres temples” explique le “pasteur”. Marguerite Abouet évoque ainsi l’implantation croissante des églises évangéliques (très nombreuses aujourd’hui en Afrique de l’Ouest) sur le thème de l’arnaque.

Mais, à chaque fois qu’il s’agit de religion, il n’y a pas de conflit, aucun affrontement. Les choses ont décidemment bien changé à Yopougon.

Laureline Karaboudjan

lire le billetLes mangas ont déjà dessiné le séisme

Les désastres sont un classique de la BD japonaise et sont intimement liés à l’histoire ancienne et récente de l’archipel.

Un tremblement de terre de magnitude 9 suivi d’un tsunami ravageur qui emporte tout sur son passage, avec en prime la peur d’une catastrophe nucléaire de grande-ampleur. Ce n’est pas un scénario de bande-dessinée mais bien la réalité que vit le Japon en ce moment, confronté au plus important séisme de son histoire récente. Pourtant, on peut parier que l’épisode cataclysmique de ces trois derniers jours sera adapté, d’une façon ou d’une autre, en manga. Et ce ne serait pas étonnant, puisque le thème de la destruction imprègne tous les pans de l’art japonais.

Dernier exemple en date: le manga Tokyo Magnitude 8, dont la publication a commencé en France il y a deux ans. L’oeuvre d’Usumaru Furuya, dont le titre prend une résonance particulière aujourd’hui, s’intéresse aux conséquences d’un puissant tremblement de terre sur la capitale japonaise. Il suit le parcours de Jin Mishima et Nanako Okano, deux camarades de classe, à travers un Tokyo en ruine. Le scénario n’est pas très original, le motif du “périple” étant un grand classique du genre post-apocalyptique (que l’on songe à Walking Dead ou La Zone, pour prendre des illustrations récentes en Bd).

Tokyo Magnitude 8 est le dernier né d’une longue lignée de mangas catastrophes. Il y a quelques années est sorti A Spirit of the Sun, qui imagine un terrible tremblement de terre, suivi d’un tsunami, qui ravage Tokyo et d’une terrible éruption du Mont Fujia qui a pour conséquence principale de couper l’île d’Honshu en deux.

Le manga X (non, ce n’est pas un hentai), dont la publication a commencé en 1992, s’attache lui à relire le mythe biblique de l’Apocalypse dans le monde moderne.Cela donne une Terre douée de conscience, éreintée par la pollution et l’activité humaine, qui décide d’envoyer des Anges pour massacrer l’humanité. L’une des premières manifestations de cette Apocalypse, ce sont évidemment des tremblements de terre, et le Japon est le point-de-départ de l’Armageddon. Une intrigue banale, voire divertissante, mais qui prend un goût amer lorsque le pays est réellement confronté à un important séisme, tel que celui de Kobé, le 17 janvier 1995. Juste après la catastrophe, l’éditeur a d’ailleurs du suspendre la publication du manga suite à de nombreuses plaintes de lecteurs. La série reprit son cours quelques mois plus tard.

Fascination pour la destruction

Les exemples de mangas-catastrophes abondent. Cela n’a rien d’étonnant, quand on connaît à quel point le thème de la colère de la nature est présent dans la culture japonaise. Pour rester dans le domaine de l’art pictural, il suffit d’en prendre l’oeuvre la plus fameuse: les trente-six vues du mont Fuji réalisées début XIXème par Hokusai. Ce monument de l’art de l’estampe est significatif de l’obsession du dessinateur Hokusai pour le volcan le plus connu du Japon, qu’il présente tantôt sous des dehors apaisés, tantôt sur une note beaucoup plus menaçante. Dans la série, deux estampes illustrent parfaitement cela. La première, la Grande Vague de Kanagawa, probablement l’oeuvre picturale japonaise la plus connue au monde, n’est autre que la vision d’un tsunami, et des hommes, ballotés par lui, qui lui sont soumis.

La seconde, L’Orage sous le Sommet, figure un contraste fascinant entre les dehors apaisés du mont Fuji, dont la tranquille tête enneigée tutoie d’innocents nuages, et son intérieur sombre, tourmenté par des éclairs de lave et prêt à craquer à tout moment.

L’ombre de la bombe

A toute cette mystique autour des catastrophes naturelles, s’est ajouté depuis la fin de la Seconde guerre mondiale un nouvel élément, humain cette fois-ci: la bombe atomique. Le Japon est pour l’instant le seul pays à avoir eu deux villes ravagées par une attaque nucléaire, il en a donc logiquement été durablement marqué. L’évocation la plus fameuse en manga est sans nul doute Gen d’Hiroshima. Son auteur, Keiji Nakazawa, avait six ans quand la bombe atomique a été lancée sur Hiroshima, et se trouvait à un kilomètre de l’épicentre. S’il a survécu, il a vu ses parents mourir brûlés vifs lors de l’explosion, des gens littéralement fondre sous ses yeux, etc. Autant de détails crus qu’il n’a pas hésité à retranscrire dans sa BD, ultra-réaliste et d’une force rare.

Le plus célèbre des monstres japonais, Godzilla, est aussi un enfant de la bombe. Enfoui sous terre, ce monstre de légende aurait été réveillé par des essais nucléaires. Son action est d’ailleurs d’une certaine manière tout a fait justifiable: il vient faire payer aux hommes leurs expérimentations, détruire la civilisation, pour ramener la planète à sa situation originelle: la pureté. Tremblements de terre, tsunami, bombe nucléaire, Godzilla est une incarnation de toutes ces catastrophes. Pour les Japonais, l’affronter et l’affronter encore est une manière d’affronter ses propres peurs, et dépasser ses traumatismes.

Les mangas, la plupart du temps, sont là pour ça. Les auteurs réfléchissent à scénariser l’instant T de la catastrophe, puis, dans un deuxième temps, la vie d’après. Dans le célèbre manga Akira, Tokyo a été ravagé dans les années 80 par une mystérieuse explosion qui provoque la Troisième guerre mondiale et l’affrontement nucléaire qui va avec.

L’action se déroule en 2019 (version japonaise) dans un Néo-Tokyo ultra-corrompu où de nombreux gangs s’affrontent. Comme je l’expliquais déjà dans l’article Les Supers héros, les nouveaux saints patrons des villes, l’idée autour d’Akira est que même après l’Apocalypse nucléaire quelqu’un peut arriver et sauver le monde. Qu’il y a toujours un espoir. Dans le cadre de ce manga, c’est Shotaro Kaneda, un chef de gang de bikers, qui va affronter les militaires. J’écrivais alors à l’époque:

“Métaphore d’un pays en reconstruction après la Seconde guerre mondiale, Kaneda est le symbole des Japonais qui doivent apprendre à se débarrasser de leurs défauts pour, d’une certaine manière, renaître.

Au contraire des américains qui aiment la plupart du temps le héros presque parfait, le gendre idéal, dans les mangas, de Sangoku à Monkey D. Luffy en passant par Ichigo Kurosaki voire Nicky Larson, le héros est toujours perclus de défauts aux premiers abords. Sarinagara, comme dit le poète Kobayashi, Cependant, ils ont tous une qualité en commun: un indéfectible sens de l’amitié. Dans une société japonaise souvent perçue comme trop individualiste, le sens du collectif est vu comme la solution pour s’en sortir.”

Depuis le début des dramatiques événements, les Japonais ont ainsi impressionné par leur capacité à ne pas paniquer et à s’organiser, pour gérer en même temps les incendies, les disparus et les accidents nucléaires des centrales. Parmi eux, les super-pompiers, qui se battent nuit et jour pour empêcher la fusion nucléaire à Fukushima, risquent de rester dans la mémoire collective. Nul doute qu’un manga retraçant leurs exploits leur sera consacré.

Laureline Karaboudjan

Illustration principale: Capture d’écran du premier épisode de l’adaptation télévisée de The Spirit Of Sun

Recent Comments