Super-héros, nouveaux saints patrons des villes

Spiderman se balance de gratte-ciel en gratte-ciel à New-York tandis que la Ligue des Gentlemens Extraordinaires s’enfonce en sous-marin dans la Tamise. Improbables guides urbains, les super-héros de bande-dessinée incarnent l’esprit des villes où ils évoluent. Zoom sur New-York, Tokyo, Paris et Londres.

(Aparté: Mes camarades de Megalopolis s’apprêtent à sortir leur troisième numéro, j’ai d’ailleurs réadapté pour eux ma chronique sur la banlieue en BD. Megalopolis, c’est un excellent magazine sur la région parisienne, avec de l’enquête et du grand reportage, qui envisage Paris et sa banlieue non pas comme des espaces cloisonnés mais comme une seule métropole. Si vous êtes francilien, vous pouvez l’acheter en kiosques et si vous êtes un provincial curieux, en pdf sur leur site internet.)

Quand on me parle de métropole, je pense tout de suite à Metropolis de Superman, évidemment. Si on réfléchit un instant, qu’est-ce qui symbolise le mieux une métropole que ses super-héros? Les villes du Moyen-Âge avaient leurs saints-patrons, censés protéger la cité contre les épidémies, les guerres, la fatalité. Dans notre imaginaire contemporain, l’office est rempli par les vengeurs masqués. Dotés de pouvoirs plus ou moins extraordinaires, ils veillent sur la cité. La plupart du temps, ils sont attachés à une ville en particulier, voire à un quartier. Qu’ils soient policiers, justiciers en slip, détectives ou scientifiques, ils sont souvent bien plus que des personnages lâchés dans la ville. Ils sont la ville. Du coup, qu’est-ce que ces personnages nous disent des cités modernes? Tentative de réponse à travers quatre cités protégées, à leur façon, par des héros de bande-dessinées.

New York, la mythologie américaine

Paradis depuis toujours, les Etats-Unis sont encore ceux où les justiciers de cases et de bulles sont les plus vivants. Rien d’étonnant à cela: les Américains, dont l’histoire nationale est particulièrement courte, ont cette capacité particulière de pouvoir inventer un certain nombre de mythes pour compenser. Les super-héros font partie de ceux-ci, directement issus du début du XXème siècle américain qui voit le pays s’affirmer comme puissance et, surtout, s’urbaniser à toute vitesse. Les super-héros sont donc, par essence, urbains. S’il était resté élever des poules dans le Kentucky, Clark Kent ne serait peut-être jamais devenu Superman. C’est parce qu’il va à la ville, où se situe désormais l’Amérique et ses parts sombres (le crime), qu’il est un authentique super-héros.

Superman, comme Batman, l’autre figure de proue des éditions DC Comics, évoluent dans des villes fictives. Metropolis pour l’un, Gotham City pour l’autre. Mais derrière chacune d’entre-elles, on retrouve le même modèle : New-York, la ville où évoluent aussi, cette fois-ci de façon assumée, les héros des éditions Marvel Spiderman, Iron Man ou Daredevil. Il faut dire que la Grande Pomme est un terrain de jeu évident pour les super-héros. De par son architecture déjà, avec ses immenses gratte-ciels qui sont le prétexte idéal pour les cascades aériennes de l’homme-araignée ou les envolées de Bruce Wayne lorsqu’il est sous son costume de chauve-souris. Parce qu’elle est aussi la métaphore d’une certaine Amérique, où la richesse de Manhattan côtoie les bas-fonds du Bronx, où le rêve américain des migrants qui débarquent à Ellis Island finit par s’effriter contre la réalité de la ville.

Dans un univers urbain généralement décrit comme sombre dans les comics, les super-héros incarnent des idéaux de justice et de sécurité. En véritables anges gardiens, ils veillent sur la ville. Daredevil, lui, ne veille même que sur un seul quartier, celui d’Hell’s Kitchen. C’est un endroit fait d’immeubles bas de briques rouges, de coursives métalliques, de châteaux d’eau désuets sur les toits. Un vieux quartier new-yorkais typique où a été tourné “West Side Story”. Matthew Murdoch, l’avocat aveugle (comme la justice) à la ville, endosse tous les soirs son costume rouge pour combattre le crime dans son pré carré situé entre l’Hudson, les 34ème et 59èmes rues et la 8ème avenue. Outre le jeu de mot entre Daredevil et Hell’s Kitchen (littéralement “le diable qui ose” pour dire casse-cou et “la cuisine de l’enfer”), le lien entre le super-héros et son quartier est extrêmement fort. Pouvant se désintéresser de ce qui se passe dans d’autres endroits de la ville, le bondissant super-héros ne laisse rien se dérouler dans son quartier sans qu’il n’intervienne, quitte à endosser son costume pour mettre à l’amende des petits truands de bas étage. Mais comme Daredevil est Hell’s Kitchen, il n’a pas d’autre choix. C’est parfois dur d’être un mythe.

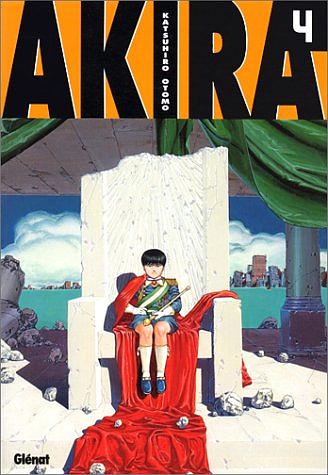

Tokyo, l’ombre de la bombe

Les Japonais ont ce point commun avec les Américains. Dans leurs animes ou mangas, ils aiment détruite leurs villes. Ou faire croire que. Souvent par des monstres venus de l’espace, des mers ou des enfers nippons. Surgis de nulle part, ils rappellent l’histoire japonaise: une ville peut être rayée de la carte, en un instant, par surprise. Hiroshima mon amour. Heureusement, certains héros sont là pour protéger la ville ou l’aider à se relever. Prenons Shotaro Kaneda du célèbre manga Akira. Tokyo, en 1992 dans la version occidentale, a été complètement détruite par une mystérieuse explosion, ce qui a déclenché la troisième guerre mondiale. Des années plus tard, en 2030, la ville de Neo-Tokyo est une mégalopole complètement corrompue, livrée aux junkies motards. Shotaro Kaneda est un chef de ces gangs de bikers. Les militaires ont découvert qu’un mutant psychique, Akira, doté de pouvoirs sur lesquels ils n’ont pas prise, a été à l’origine de la première explosion. Dès lors, ils essayent de contrôler les mutants et font des tests sur des personnes normales, pour associer leur pouvoir aux mutants. Sur Tetsuo par exemple, un ami de Kaneda, qui va absorber les pouvoirs d’Akira pour commettre le pire. Kaneda devra donc affronter son ancien camarade. Il a tous les défauts: drogué, macho, égoïste, parfois lâche, et pourtant il arrivera à l’emporter et pourra construire un monde nouveau. Métaphore d’un pays en reconstruction après la Seconde guerre mondiale, Kaneda est le symbole des Japonais qui doivent apprendre à se débarrasser de leurs défauts pour, d’une certaine manière, renaître. Au contraire des américains qui aiment la plupart du temps le héros presque parfait, le gendre idéal, dans les mangas, de Sangoku à Monkey D. Luffy en passant par Ichigo Kurosaki voire Nicky Larson, le héros est toujours perclus de défauts aux premiers abords. Sarinaga comme dit le poète Kobayashi, cependant, ils ont tous une qualité en commun: un indéfectible sens de l’amitié. Dans une société japonaise souvent perçue comme trop individualiste, le sens du collectif est vu comme la solution pour s’en sortir..

Paris, le poids de l’histoire

Comme toujours, pour créer des super-héros ou des super-méchants, on part de grandes peurs originelles. Si c’est la bombe pour les Japonais, du côté de la France, ce serait plutôt les carnages et les gaz de la Grande Guerre. On retrouve ce thème dans la série la Brigade Chimérique, écrite par Serge Lehman et Fabrice Colin, des Français qui s’essayent au genre du comics. Pour le premier, tout est parti d’une frustration: “non seulement il n’y a pas de super-héros en France, et plus largement en Europe continentale, mais il semble impossible d’en créer un qui ne soit pas un hommage, une parodie ou un décalque affaibli des grandes figures des comics US. Quelque chose « manque » dans notre imaginaire, sans qu’on puisse dire quoi exactement”. Un état de fait qu’il a intériorisé avant de se rendre compte que la littérature populaire française d’avant-guerre fourmillait de super-héros en puissance : Fantomas, Arsène Lupin, Rouletabille, pour ne citer que les plus connus. L’auteur prend alors sa plume et se prend à créer une équipe de super-héros à la française.

A la fin des années 30, des surhommes modifiés font régner la terreur ou la justice dans les capitales de l’Europe. Du côté de Paris, la Brigade Chimérique tente de veiller, malgré l’hostilité d’une certaine partie du pouvoir voire la rivalité avec d’autre supers-héros, comme le Nyctalope. Créé pour assurer la protection de Marie Curie, elle est composée du Baron Brun, du Docteur Sérum ou encore du Soldat Inconnu. A la mort de la scientifique en 1934, c’est sur sa fille et son gendre, Irène et Frédéric Joliot-Curie, que reposent les espoirs d’un monde meilleur. Tous les albums de la série alternent cette association entre personnages historiques réels, dont le rôle est sublimé, et héros totalement fictifs. En Europe, le poids de l’histoire et d’une certaine tradition culturelle est très lourd. Là où les Américains aiment à inventer des héros venus de la campagne, fils de rien, les scénaristes français de la Brigade Chimérique préfèrent changer le cours de l’histoire et puiser dans les références littéraires. On retrouve ainsi aussi bien André Breton qu’un super-héros nommé le Cafard, alias Gregor Samsa, en qui l’on reconnaîtra le personnage principal de la “Métarmorphose” de Kafka.

Le procédé est également utilisé dans la BD récemment sortie “Paris secteur soviétique” (et dont je vous ai parlé ici), qui imagine une capitale coupée en deux par le rideau de fer, les Russes étant arrivés jusqu’en France dans leur lutte contre le nazisme. On y entend parler de personnages secondaires tels qu’Albert Camus et de Marguerite Duras.

Londres, so british

Comme Paris, la capitale britannique possède assez peu d’anges gardiens de bande dessinée. Un homme tente toutefois de donner à Londres des super-héros dignes de ceux qui officient outre-Atlantique : Alan Moore, le génial et prolifique scénariste, auteur de best sellers tels que Watchmen, From Hell, Filles Perdues ou la Ligue des Gentleman Extraordinaires. Ces derniers ont explicitement servi de modèle à la Brigade Chimérique que l’on vient d’évoquer : il s’agit d’une dream team de héros de la culture populaire, essentiellement britannique, dans laquelle on retrouve par exemple le Dr Jeyll (et son alter-ego Mr Hyde), l’Homme Invisible ou le capitaine Nemo. Leurs aventures se déroulent dan un Londres steampunk, où l’on croise des machines à vapeur plus extravagantes les unes que les autres, le tout dans une architecture très victorienne. En bonne bande dessinée européenne, la série est pétrie de références littéraires et historiques.

Il en va de même pour un des autres chefs-d’oeuvre d’Alan Moore, V pour Vendetta. V, le super-héros qui donne son titre à la série, porte un masque de Guy Fawkes, l’instigateur de la conspiration des poudres en 1605, récite fréquemment du Shakespeare et diverses maximes libertaires. Parce qu’il manie les concepts comme les explosifs et qu’il se nourrit d’un héritage culturel conséquent, le héros a infiniment plus de consistance que la plupart de ses homologues américains. Incarnation d’idéaux anarchistes, V célèbre aussi une certaine élégance toute britannique. Comme s’il se reconnaissait autant dans Sid Vicious, l’icône destroy des Sex Pistols, que dans le traditionnel tea time. La Grande-Bretagne résumée en un seul personnage.

Le Londres de V se situe dans un futur proche, sous la coupe d’une dictature théo-fasciste. Alan Moore a écrit la bande dessinée au milieu des années 1980, sous l’ère Thatcher, et n’a jamais caché son ressentiment pour la Dame de Fer. L’auteur a souvent expliqué que l’époque de régression conservatrice que vivait l’Angleterre l’avait inspiré. Dans ce tableau, V personnifie un certain esprit de résistance proprement britannique, celui qui fit par exemple mener aux londoniens une vie en apparence normale sous les bombes allemandes pendant la Seconde Guerre Mondiale. Une résistance qui n’a pas de bornes, dusse le héros faire exploser Westminster.

Laureline Karaboudjan

PS: Oui, oui la photo de Une est tirée d’un dessin animé mais, après tout, ce n’est que de la BD qui bouge. Et, que de souvenirs, non?

Pour être tatillon, je dirais que le gotham city de batman fait plutôt référence à Chicago qu’à new york.

(pègre, architecture…)

Très bon papier.

Mais je suis d’accord avec Bruno, Gotham City renvoie plus à Chicago.

Très bien vu le chapitre sur Daredevil.

Je crois (crois…) qu’il a été établi par le créateur de Batman que Gotham était le NY des années 40-90.

Forcement, depuis 20 ans, NY s’est gentrisé. Mais clairement, il me semble que Gotham, c’est NY.

A vrai dire, Gotham est un vieux surnom pour désigner New York, ce qui accrédite mon identification de la ville de Batman à la Grande Pomme.

Et effectivement Bill Finger, le créateur de Batman, a déjà confirmé clairement que Gotham City renvoyait à New York. ^^

Gotham City, c’est New York de nuit, tandis que Metropolis c’est New York de jour^^

Bob Kane, le créateur de Batman…

Très très bon papier !

Très agréable … ça donne envie de se replonger dans l’univers de “nos” héros.

Très bien vu les héros japonais ^^.

Bref bravo.

D’ailleurs, ça me fait penser à Ulrich le méchant de Blake et Mortimer. Qui est très inspiré par les méchants “réels” de l’époque. (Ou encore Rastapopoulos dans Tintin).

-Qui ? “Qui” n’est autre que la forme qui résulte de la fonction de “Qu’est-ce que” et ce que je suis c’est un homme sous un masque.-

Merci de l’indication Laureline. Très intéressant. En relisant le Year One hier soir j’ai changé d’avis. Finalement Gotham c’est Roubaix ^^ (ti bonjour à mes potes du Nord au passage)

Très bon article et bonne vision du Manga !

Bravo !

Passionnant, mais Londres regorge de super héros anti-tatcheriens.

On y trouve notamment Constantine (pivot des éditions Vertigo) qui passe son temps à relever les inégalités sociales et politiques de l’époque Tatcher.

Il y a aussi King Mob, de la formidable épopée des Invisibles de Grant et Morrisson. King Mob est Londres, un Londres contestataire et révolutionnaire (culturellement et politiquement).

Il manque aussi une ville, l’archetype des villes du futur : celle que l’on voit dans Transmetropolitain, parcourue au grès des articles de Spider Jerusalem, le héros anti-héros par excellence. Elle n’a pas de nom. C’est LA ville.

Bravo pour l’article.

D’accord avec EGM pour Gotham et les deux aspects de la ville. Mais Bill Finger était le scénariste de Batman non crédité comme c’était le cas à l’époque. On sait aussi que Bob Kane s’est accaparé un bon paquet de ses idées, peu regardant qu’il était.

Pour Gotham encore il est intéressant de trouver des plans de la ville qui était très proche de NY. On les trouvait dans le JDR DC Comics. Puis est arrivée la storyline NO MAN’s LAND où Gotham est détruite par un tremblement de terre et très bizarrement, un nouveau plan de la ville est apparu, complètement différent, pour les besoins de l’histoire (la ville est coupée du monde car les ponts sont bloqués/détruits).

Comme ville de BD, il y a aussi la magnifique Astro City de Kurt Busiek qui est un hommage nostalgique et rempli de références.

Et chez vertigo TERMINAL CITY tout en neo retro de Lark et Motter.

Question super-héros citadin, le concept a été poussé au maximum avec Jack Hawksmoor du comics The Authority, créé par Warren Ellis. Issu justement de la réalisation que quasiment tous les héros sont urbains.

Hawksmoor est donc un super-héros grâce à la ville et ne peut opérer en dehors.

[…] Pour Superman c’est encore plus particulier. A l’instar de Captain America, il est l’Amérique à lui tout seul, il ne peut donc pas avoir de défauts. Dans leurs origines mêmes, les latitudes offertes aux personnalités de Spiderman, Batman ou d’autres, sont plus grandes. Ils sont toujours des cas particuliers, un morceau d’Amérique. Superman, lui, est le mythe américain entier. J’avais développé un peu plus cette idée ici. […]

[…] est aisément reconnaissable dans les planches de Marius, donc Violet est, en quelque sorte, la sainte-patronne. “J’ai pensé à un personnage réaliste, meurtri par la vie, avec toutes les […]

[…] l'imaginaire traditionnel de la ville hostile, présent dans un grand nombre de comics (cf. ici, là ou là). Je lui cède donc la parole, en le remerciant encore une fois ! […]