Princes et joyaux de La Rochelle

Le Prince de Hombourg de Marco Bellocchio, avec Andrea Di Stefano, Barbora Bobulova, Toni Bertorelli. Durée : 1h25. Sortie : 1er Juillet.

Le Prince de Hombourg de Marco Bellocchio, avec Andrea Di Stefano, Barbora Bobulova, Toni Bertorelli. Durée : 1h25. Sortie : 1er Juillet.

Festival International du film de La Rochelle (26 juin-5 juillet) : Hou, Assayas, Bellocchio, Visconti, e tutti gli altri…

La beauté, d’abord. Palpitante, mystérieuse. Ce serait comme si tout ce que la grande peinture classique a fait de mieux, de Rembrandt à Goya, nourrissait les plans, un par un. Ni citation ni imitation, mais une force plastique comme un ouragan calme, une profondeur habitée de mystère, d’angoisse, de tristesse et d’espoir. Il y a presque 20 ans, Bellocchio adaptait la pièce éponyme de Kleist, vertige des incertitudes du réel et de la prégnance des songes, des images, des représentations. Le Prince de Hombourg est une sorte d’anti-Antigone, où les limites de la loi et de l’émotion, de la pulsion, du désir, se reconfigurent sans cesse.

Le prince a vaincu mais désobéi, il est à demi fou, c’est à dire amoureux, et habité d’images – une sorte d’artiste impossible, quand tout lui impose d’être seigneur de guerre. La lune commande en lui d’étranges absences – lunatique serait le meilleur diagnostic, plutôt que bêtement somnambule comme il est dit souvent. C’est magnifique et troublant.

On ne sait pas, on ne sait plus pourquoi ce film de 1997 n’est pas sorti à l’époque. Il est sorti désormais, il faut aller le voir, 20 ans ou presque, ça ne change rien pour un tel film. Le Prince de Hombourg était aussi un des joyaux présentés dans le cadre du Festival de La Rochelle. Programme si pléthorique qu’on ne peut sérieusement prétendre ici l’évoquer tout entier. Mais programme dominé par trois rétrospectives majeures, dédiées à trois des plus grands cinéastes contemporains, Marco Bellocchio donc, Hou Hsiao-hsien et Olivier Assayas.

Trois artistes en activité, toujours d’une extraordinaire créativité – après l’admirable La Belle Endormie un attend Sangue de mi sangue à Venise, The Assassin fut pour beaucoup le sommet du dernier festival de Cannes, Sils Maria était le plus beau film de l’an dernier, un nouveau est en préparation. Ces trois cinéastes incarnent trois « sentiments du cinéma » parfaitement singuliers, et dont subitement on se plaisait à découvrir des assonances, repérables dans le cas Hou-Assayas (le second a réalisé le portrait filmé du premier), plus secrètes pour les autres, mais pourtant : l’attention à l’histoire et aux arts, l’inscription dans la culture longue et le quotidien, l’audace des formes, et des plongées dans les affects. Une radicalité sans effet de manche, plus profonde et plus féconde que bien des « gestes » suraffichés.

Il faudrait en fait ajouter un quatrième nom, également mis à l’honneur à La Rochelle, celui de Luchino Visconti. Visconti est mort et statufié, Visconti est consacré « grand classique »… Visconti, un prince lui aussi, ne sera jamais un classique. Il est aussi fou qu’Arthur de Hombourg, il est aussi dingue que Bellocchio, Assayas et Hou, et en recherche de formes, de failles, de gouffres. Marco B. et Olivier A. connaissent son œuvre sur le bout des doigts, il est douteux que HHH ait vu aucun de ses films. N’importe : un festival, c’est aussi le montage ensauvagé de ces échos qu’aucune histoire de l’art férue de scientificité ne validerait, que seule l’expérience des projections suggère – pour chacun à sa façon. Et tant mieux si votre voisin n’est pas d’accord.

Il y a des chances qu’en ce cas, vous ayez l’occasion d’en débattre avec lui. C’était d’ailleurs, comme chaque année, une autre des vertus de ce festival, le nombre impressionnant des spectateurs de tous âges, leur engagement pour les films, leur curiosité, leur désir de discuter – il n’y avait qu’à écouter les innombrables conversations dans les longues files d’attente (tout le monde fait la queue ensemble à La Rochelle).

C’est ainsi que se construit cette idée très joyeuse d’un cinéma au présent : présent de cette diversité des publics, et présent des œuvres même tournées il y a plusieurs décennies, mais éprouvées dans ce temps d’aujourd’hui, avec les yeux et les esprits, les inquiétudes et les questions actuelles. Et bien sûr échos entre les œuvres composant les rétrospectives et les films nouveaux, généreusement programmés également : 47 avant-premières.

Aucun programmateur ne peut prévoir l’assemblage que fera chaque spectateur à partir d’une offre si diverse. Un tout petit exemple, au hasard ( ?), l’enchainement fortuit, et parfaitement riche de sens et de suggestions, de deux nouveautés dont on ne savait rien – Une jeunesse allemande de Jean-Gabriel Periot, Amnesia de Barbet Schroeder – et de la revoyure des Damnés de Luchino Visconti, 45 ans après sa réalisation. Trois fragments d’une histoire allemande, d’une histoire de mémoire, de violence et d’inconscient, trois échos d’une inquiétude qui peut changer de lieux et de formes, mais ne cesse de travailler. En sortant, on pouvait aussi ouvrir son journal, les résonances ne s’éteindraient pas.

lire le billetLuc Barnier, l’homme qui faisait respirer les films

Au terme d’un si long combat contre la maladie, Luc Barnier est mort le 16 septembre. Il avait 57 ans. Il n’était pas célèbre. Mais, en plus d’avoir été un homme d’une grande finesse et d’un charme singulier et chaleureux, il a joué un rôle significatif dans ce qui est arrivé au cinéma de ces 25 dernières années. Luc Barnier était monteur. Parmi ceux qui accompagnent les cinéastes, la présence d’un monteur, son intervention se repère moins que celle des acteurs, des scénaristes, des producteurs, ou même des chefs opérateurs. Pourtant il y a évidemment un sens, et qui dépasse la seule affinité affectueuse, dans la collaboration au long cours de cinéastes et de monteurs.

Martine Barraqué avec Truffaut, Jean Rabier et Monique Fardoulis avec Chabrol, Yann Dedet avec Pialat, Sabine Mamou avec Lanzmann, Martine Giordano avec Téchiné, Nathalie Hubert avec Doillon, Nelly Quettier avec Claire Denis, François Gédigier avec Desplechin (au début), Valérie Loiseleux avec Oliveira sont des exemples particulièrement frappant de partage d’un travail qui participe de la construction de l’univers personnel, du langage original d’un auteur.

Mystérieuse impureté du rapport à la création de cinéma, sans doute jamais aussi profonde que dans le secret de la salle de montage, et la complexité de ce qui se dit, et ne se dit pas, entre un cinéaste et « son » monteur. Si aucun n’a pu ni voulu rester seulement l’interlocuteur d’un auteur unique, d’autres ont privilégié l’éclectisme (comme par exemple jadis Albert Jurgenson, aujourd’hui Hervé De Luze), travaillant aux côtés de grands inventeurs de formes et mettant aussi leur savoir-faire au service de productions lourdes.

Luc Barnier, qui a travaillé sur près de cent films depuis 1980, aura fait les deux. Il aura été l’interlocuteur privilégié et permanent d’Olivier Assayas depuis son premier court métrage, il aura aussi été très proche de Benoît Jacquot, dont il a monté tous les films depuis 1998. S’il a aussi collaboré avec un grand nombre d’auteurs importants (Youssef Chahine, Barbet Schroeder, Yousry Nasrallah, Amos Gitai, Chantal Akerman…), il a également beaucoup travaillé sur des productions grand public, contribuant notamment au succès de Pédale douce ou de Bienvenue chez les Ch’tis. Benoît Jacquot dit que « son secret était que ces mondes, il ne les opposait pas. Les uns et les autres étaient pour lui le cinéma en acte, la beauté surgissant parfois, inattendue. Son père, qu’il adorait, avait été l’imprimeur de certains surréalistes, et peut-être tenait-il de lui cette idée un peu sauvage, et très raffinée, qu’il se faisait du cinéma. » Parlant du talent particulier de Luc Barnier dans son travail, Jacquot souligne « une justesse de ses coupes – comme des voix sont justes – exceptionnelle dans le cinéma français: interruptions, relances, ce qui fait respirer les films». Avant de se consacrer au montage, il avait commencé aux côtés de groupes de rock alternatif.

Olivier Assayas : « Quand Luc a monté mon premier long-métrage, Désordre en 1986, il y avait déjà quatre ans que nous avions débuté notre collaboration avec mon court-métrage Laissé inachevé à Tokyo. Toute l’évolution de mon travail est déterminée par notre dialogue jamais interrompu, notre dernière conversation faisait suite à sa lecture du scénario de mon prochain film qu’il devait monter, comme tous les autres. Sans Luc je ne serai plus tout à fait la même personne, le même cinéaste, même s’il sera là, et tout ce qu’il m’a appris, chaque fois que je choisirai une prise, chaque fois que je couperai un plan ; et son absence restera intolérable. » Au-delà de la douleur personnelle de la perte d’un ami, Assayas donne à entendre l’importance et la complexité de ce lien secret, exemplaire de cette insondable impureté du mélange entre personnel, dialogue entre individus et collectif où se joue l’avènement d’un acte de cinéma.

lire le billet

En 2010, le cinéma

En 2010, Apichatpong Weerasethakul a obtenu la Palme d’or pour Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures et c’est quand même la plus joyeuse nouvelle dont on puisse rêver. Pour le cinéma, pour Apichatpong, pour un grand festival. En plus le film a eu une sorte de succès. Il faut marquer la date, il faudra s’en ressouvenir quand les flots malodorants de la démagogie menaceront à nouveau de tout balayer sur leur passage – presque tout le temps.

En 2010, Eric Rohmer et Claude Chabrol sont morts. On leur doit un nombre impressionnant de films magnifiques, d’autant plus admirables que les films de l’un ne ressemblaient pas du tout aux films de l’autre. Cette absence de ressemblance était ce qu’il y a eu, et ce qu’il reste de plus vif et de plus fécond dans ce qu’on appela un jour la Nouvelle Vague, dont il furent deux des principales figures. Il se trouve que, bien plus tard, j’ai eu le privilège de côtoyer l’un et l’autre, avec un bonheur de la rencontre qui ne s’est jamais démenti. Lorsque j’ai dirigé les Cahiers du cinéma, pendant 6 ans il n’y eut pas de matin où je ne me sois pas levé avec la peur d’apprendre la mort d’un de ces quelques uns si chers à mon cœur, et dont l’âge grandissant rendait plausible un décès. J’ai quitté les Cahiers avec un immense soulagement de n’avoir pas dû « enterrer » un d’entre eux. Et pourtant, le jour de la mort de Rohmer, le jour de la mort de Chabrol, je n’ai pas vraiment été triste. Le sentiment qui dominait était que ces hommes là avaient admirablement vécu, qu’ils avaient fait ce qu’ils voulaient, qu’ils s’étaient énormément amusé, qu’ils pouvaient regarder derrière eux (ce qu’ils ne faisaient guère) avec la certitude d’une œuvre considérable, fidèle à leurs engagements et à leurs enthousiasme, qui resterait. Penser à Eric Rohmer et à Claude Chabrol donne envie de les fêter, pas de les pleurer.

En 2010, on a beaucoup discuté de deux phénomènes distincts, en les mélangeant un peu à tort et à travers : le cinéma numérique et le cinéma 3D. Pour le numérique, la cause est entendue, c’est dans ce format que les films se feront et seront vus. Il ne sert à rien de vouloir l’empêcher ça, même si les grandes cinémathèques devraient continuer de conserver les films sur pellicule, et la possibilité de les projeter à partir du support sur lequel ils ont été réalisés. Mais il sert beaucoup de vouloir combattre les risques particuliers que ce changement technique, également riche d’énormes potentialités, fait courir au film, à de multiples titres. C’est vrai des normes de compression (ce n’est pas parce qu’on numérise qu’on doit appauvrir la qualité des images et des sons, comme cela se pratique actuellement) comme des modes de programmation dans les salles. Sur ce dernier point, un accord a pu être trouvé pour que les petites salles ne soient pas trop pénalisées, c’est heureux même si ça aurait dû être mieux. Côté 3D, rien de bien significatif après la percée Avatar, mais il est clair qu’une promesse de renouvellement du langage cinématographique existe de ce côté. A suivre.

En 2010 la dictature iranienne aura deux fois pris pour cible les cinéastes Jafar Panahi et Mahommad Rassoulof, emprisonnés au printemps, lourdement condamnée en décembre.

En 2010, je suis allé au cinéma, et j’ai vu des beaux films. Beaucoup. Je ne parlerai ici que ceux qui ont été distribués sur les écrans en France. En 2010, Hollywood se sera montré en petite forme, ne nous offrant que deux films véritablement mémorables, Inception de Christopher Nolan et Social Network de David Fincher. Mais des Etats-Unis est aussi arrivé un mini-Ovni passionnant, ou plutôt de New York : Lenny and the Kids des frères Safdie, incarnation d’une production alternative qui une fois de plus semble capable de renaître de ses cendres. Côté asiatique, outre le grand Oncle fantôme et thaï, et en attendant le bouleversant Le Fossé de Wang Bing révélé à Venise, 2010 aura aussi été l’année de Outrages de Kitano et de Lola de Brillante Mendoza. Au Moyen-Orient, c’est Fix Me du Palestinien Raed Andoni qui laisse la marque la plus mémorable.

Paradoxe : de festival en festival mais aussi dans nos salles nous voyons aussi s’affirmer sans cesse davantage une vitalité latino-américaine, même si aucun auteur majeur ne s’est imposé depuis la révélation des Argentins (Martel, Alonso, Trapero…) et du Mexicain Carlos Reygadas au début de la décennie. Il faut attendre le 29 décembre pour que sorte le plus beau film latino de l’année, Octubre des Péruviens Daniel et Diego Vega. C’est un peu le contraire en Afrique, où du désert émergent les beaux mais isolés Un homme qui crie du Tchadien Mahmat Saleh Haroun, La Chine est encore loin de l’Algérien Malek Bensmai, Un transport en commun de la Sénégalaise Diana Gaye.

L’Europe, elle, ressemble à un archipel dispersé plutôt qu’à un continent. Alors qu’en Italie et en Grande Bretagne le soutien public au cinéma était rayé d’un trait de plume par les gourvernements, on a pu toutefois découvrir quelques pépites. Ainsi de deux beaux films bizarres venus d’Italie, La Bocca del Lupo de Pietro Marcello et Le Quatro Volte de Michelangelo Frammartino, d’un étrange objet biélorusse, Le Dernier Voyage de Tanya d’Alksei Fedorchenko, du mémorable Policier, adjectif du Roumain Corneliu Porumbuiu, du prometteur Eastern Palys du Bulgare Kamen Kalev, et d’une splendeur portugaise signée Raoul Ruiz, Les Mystère de Lisbonne. Deux des meilleurs cinéastes de la jeune génération allemande, Angela Schanelec (Orly) et Christoph Hochlauser (Sous toi ma ville) ont confirmé leur talent, et combien celui-ci reste marginalisé. Et puis… je crois que c’est tout.

Sauf, et c’est un peu embarrassant, côté français, où il me semble qu’il s’est cette année encore passé bien des choses passionnantes. A commencer par Carlos, le grand film de cinéma de 5h30 d’Olivier Assayas, mais aussi White Material, nouveau sommet dans l’œuvre hors norme de Claire Denis, et Des dieux et des hommes de Xavier Beauvois dont le triomphe public est, après la découverte du film, une deuxième grande joie. Mais encore les nouveaux films d’Abdellatif Kechiche (Vénus noire), de Mathieu Amalric (Tournée), de François Ozon (Le Refuge et Potiche), de Benoît Jacquot (Au fond des bois), de Christophe Honoré (Homme au bain), en attendant Isild Le Besco en fin d’année avec Bas Fonds. Sans oublier Jean-Luc Godard en bonne forme (Film socialisme), un essai de fiction singulière et plurielle (Suite parlée de Marie Vermillard), et un premier film en forme de comédie musicale déroutante et pleine de vie, La Reine des pommes de Valérie Donzelli, le beau moyen métrage de Louis Garrel Petit Tailleur, ou quatre documentaires qui sont quatre très beaux films de cinéma, Ne change rien de Pedro Costa, Nénette de Nicolas Philibert, Valvert de Valérie Mrejen, Entre nos mains de Mariana Otero. C’est à dessein que je les entasse ainsi pour, au-delà des mots circonstanciés que chacun de ces films appelleraient, attirer ici l’attention sur leur profusion. Il faut aussi souligner que si les réalisations de Godard, de Jacquot et de Kechiche en particulier ont subi un grave et injuste revers commercial, beaucoup de ces films – ceux de Beauvois et Ozon, mais aussi d’Assayas, de Claire Denis, d’Amalric – ont eu du succès, au cours de cette année qui a vu les entrées augmenter spectaculairement, mais inégalitairement.

Pour la fin j’ai gardé le plus inclassable (y compris en terme d’appartenance territoriale), grande réponse artistique et politique aux vertiges du virtuel et du faux, de la babélisation des êtres, des mots et des sentiments, l’incroyable et troublant Copie conforme d’Abbas Kiarostami. Bonne année.

lire le billetL’autre Carlos

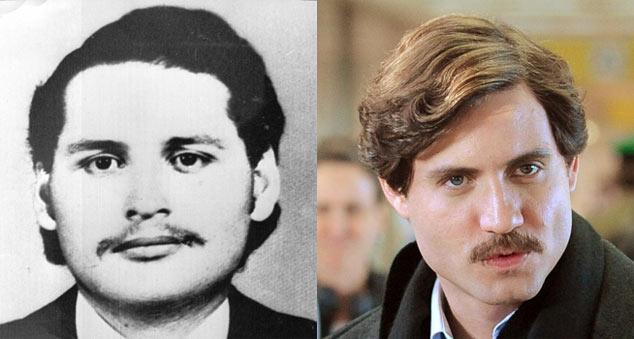

Comme sculpté dans son grand œuvre, c’est-à-dire le Carlos projeté au Festival de Cannes et diffusé en trois parties sur Canal + au mois de mai, le film intitulé Carlos sorti en salles ce 7 juillet est une passionnante construction de cinéma, et de réflexion politique. Cette construction a lieu à partir d’un personnage à la fois réel (le dénommé Illitch Ramirez Sanchez, emprisonné à Poissy) et de fiction (celui interprété par Edgar Ramirez). On a déjà dit ici combien l’opposition entre produit télé et œuvre de cinéma nous paraît vaine dans le cas de Carlos.

Olivier Assayas est cinéaste, il a toujours clairement affirmé que son projet pour Carlos s’inscrivait entièrement dans une perspective cinématographique en termes de mise en scène, non sans souligner le paradoxe qui faisait que ce projet de cinéma ne pouvait aujourd’hui, en France, s’accomplir qu’en passant par une production télé. Le Carlos diffusé en trois parties n’est pas plus une série télé que ne le sont Les Rapaces de Stroheim, Out One de Rivette ou Shoah de Lanzmann, tous films de cinéma plus longs que celui d’Assayas.

Il y a donc deux films de cinéma intitulés Carlos, que je désignerai en référence à leur longueur exprimée en minutes, C330 et C160. Ce qui distingue les deux versions est très éclairant quant à l’existence de différentes manières de construire un récit de cinéma pour réfléchir une époque. C330, dont on attend toujours la sortie sur grand écran en France, comme elle est prévue à l’étranger, impressionnait par sa composition en fresque, sa capacité à faire fonctionner « horizontalement » un nombre considérables de données historiques, psychologiques et surtout géopolitiques très hétérogènes, se reconfigurant sans cesse au cous des deux décennies couvertes par le film. La moindre des qualités de celui-ci n’étant pas, en ce cas, de garder une complète lisibilité, et une puissante dynamique dramatique, sans rien sacrifier de cette complexité. Rien de tel avec C160, qui fait au contraire le pari de la linéarité, de l’enchainement des causes et des effets selon une dramaturgie classique.

Les puissances de narration, mais aussi de compréhension, ainsi mobilisées ne sont pas moindres, elles sont seulement différentes. C160 est à tous les sens du terme un film d’action, où la succession des péripéties tient le spectateur en haleine selon les règles du genre. Au cœur du film, reprise pratiquement in extenso de la version C330 et occupant donc une place proportionnellement beaucoup plus importante, se trouve l’opération la plus célèbre menée par Carlos, la prise en otages des ministres du pétrole lors de la conférence de l’Opep à Vienne en décembre 1975, qui se dénouera en une longue errance d’aéroport en aéroport, de capitale arabe en capitale arabe refusant d’accueillir le commando puis lui imposant, à Alger, les conditions de sa défaite politique.

Cette séquence centrale est comme la métaphore de tout le film. Sans un mot d’explication, elle se déroule en deux temps symétriques, une phase ascendante qui culmine avec le départ triomphant de Vienne et une phase descendante au gré des atterrissages de fortune, des négociations sans issues, des trahisons, des reniements et des obstinations dérisoires face à l’impasse. La première phase montre une opération violente menée par des combattants révolutionnaires d’une brutalité extrême, où se mêlent certitude du bon droit, dandysme, pulsion machiste, narcissisme romantique et sens de l’action proche de la chorégraphie. A ce moment, on sait que l’acte lui-même obéit à des motifs qui n’ont rien d’idéalistes, Carlos est de fait déjà un mercenaire de Saddam Hussein, la défaite politique et morale a déjà eu lieu mais elle n’est pas vécue comme telle par les protagonistes : Carlos et ses compagnons sont encore dans la représentation d’autre chose, un certain état du combat politique armé, qui est pourtant en train de s’anéantir dans les poubelles de l’histoire.

C’est exactement ce qui deviendra manifeste au cours de la deuxième phase, dans l’avion où le commando et son chef se retrouvent piégés par l’état des relations politiques d’une époque où le programme révolutionnaire est entièrement remisé y compris par ceux, Algériens et Libyens notamment, qui en avaient été les plus actifs soutiens – ou manipulateurs. Rarement un tournant historique, qui est aussi pour les protagonistes du récit un tournant dramatique, aura été mis en scène avec autant de clarté. A cours des séquences suivantes, les tribulations de Carlos avec ses autres interlocuteurs, militants radicaux allemands et activistes palestiniens, déploieront l’ampleur de ce basculement, dont la chute du Mur devient ici une sorte de signe absolu, jouant une toute autre fonction que dans la version C330, où le rôle réel de l’Allemagne de l’Est et des régimes des « démocraties populaires » était au contraire décortiqué de manière beaucoup plus factuelle.

Autre récit, autre rythme, autre stratégie de mise en scène, autre visée d’explication, tout change dans cet autre film construit avec les mêmes éléments. Tout sauf ce que fait l’étonnant acteur Edgar Ramirez, au moins aussi impressionnant dans ce film – alors que les autres personnages sont réduits à des silhouettes – que dans la version longue. La différence entre les deux films souligne là aussi l’ampleur de la performance : le comédien colombien s’y révèlent cette fois (en faisant la même chose que dans C330, puisque ce sont les mêmes plans) un remarquable comédien d’action, puissant physiquement, félin et mobile, quand il semblait auparavant s’imposer surtout dans d’autres registres, avec d’autres moyens, sur le terrain des variations physiques et psychiques. Sur ce plan aussi, celui des outils d’une interprétation et de son harmonie avec l’ensemble des paramètres qui composent une œuvre, la comparaison entre C330 et C160 se révèle riche d’enseignements.

lire le billetChroniques cannoises

Du 12 au 22 mai, j’ai eu le bonheur de suivre le Festival de Cannes pour slate. Voici ce qu’il en reste.

Oncle Boonmee d’Apichatpong Weerasethakul

Oncle Boonmee d’Apichatpong Weerasethakul

12/05: Il faut voir les films (A propos de quelques polémiques)

13/05: Mouillé et affamé, bien fait pour moi (La soirée d’ouverture, hélas)

L’Etrange Affaire Angelica de Manoel de Oliveira

L’Etrange Affaire Angelica de Manoel de Oliveira

14/05: Que du bonheur! (L’Etrange Affaire Angelica de Manoel de Oliveira et Tournée de Mathieu Amalric)

15/05: L’autre sélection cannoise (Le beau travail de l’ACID)

Un homme qui crie de Mahamat-Saleh Haroun

Un homme qui crie de Mahamat-Saleh Haroun

16/05: Splendeur du plan (Un homme qui crie de Mahamat-Saleh Haroun)

17/05: Maîtres asiatiques (I Wish I Knew de Jia Zhang-ke et Outrage de Takeshi Kitano)

Film socialisme de Jean-Luc Godard

Film socialisme de Jean-Luc Godard

18/05: Lama Godard vient nous servir à voir (Film socialisme de Jean-Luc Godard)

Copie conforme d’Abbas Kiarostami

Copie conforme d’Abbas Kiarostami

19/05: Le jour le plus beau (Copie conforme d’Abbas Kiarostami, Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois)

Carlos d’Olivier Assayas

Carlos d’Olivier Assayas

20/05: Le débat stupide (Carlos d’Olivier Assayas)

Irish Route de Ken Loach

Irish Route de Ken Loach

21/05: Bad Guys (Fair Game de Doug Liman et Irish Route de Ken Loach)

22/05: Les films qu’il faut avoir faits (Hors la loi de Rachid Bouchareb)

Apichatpong Weerasethakul

Apichatpong Weerasethakul

23/05: Le Palmarès du bonheur (La Palme pour Oncle Boonmee d’Apichatpong Weerasethakul)

lire le billetEntretien avec Olivier Assayas: «Carlos», une épopée pour comprendre

C’est une œuvre de cinéma à tous égards exceptionnelle qui sera présentée au Festival de Cannes le 19 mai. Fresque de 5h30, Carlos raconte l’itinéraire du terroriste le plus connu du XXe siècle, et à travers lui, l’extraordinaire enchainement d’événements qui ont marqué le monde au cours des années 70 et 80. Récit épique émaillé de scènes d’action, Carlos réussit à retracer l’enchevêtrement de multiples parties politiques jouées en Europe et au Moyen-Orient durant deux décennies, sans en gommer la complexité ni les innombrables contradictions.

Fruit d’un projet de télévision, porté par Canal Plus, et d’un désir de cinéma, dès lors que c’est Olivier Assayas qui se l’est approprié, ce film hors norme autour d’un personnage à la fois célèbre et obscur est aussi une réflexion sur les capacités de représenter l’histoire contemporaine, et, autant que possible, de la comprendre.

Dans l’entretien qu’il m’a accordé en exclusivité, il met également vigoureusement en question les critères qui, en France, séparent cinéma de télévision (et non cette distinction elle-même), et leurs effets sur la qualité générale de la production.

JM Frodon

A l’origine « A l’origine, il y a eu la proposition faite à Canal + par le producteur Daniel Leconte d’un projet de téléfilm autour de l’arrestation de Carlos, qui selon lui aurait été échangé contre un soutien stratégique de la France au Soudan dans sa guerre contre les populations du Sud. C’était un synopsis de quatre pages. Dès que j’ai été sollicité, j’ai dit que je ne voyais pas quoi faire de ça, d’autant qu’il s’est avéré que cette explication était sans doute fausse.

Mais le sujet Carlos intéressait Canal +. Et avec ce projet très succinct, il y avait une enquête au contraire très élaborée, faite par le journaliste Stephen Smith, et complant l’ensemble de ce qu’on savait de la vie et des activités de Carlos. Ce document est la base du projet pour moi, afin de raconter l’ensemble du parcours de Carlos, et à travers lui l’histoire du terrorisme de son temps. Mais d’emblée il est clair pour moi que ça ne tient pas en un film, qu’il faut en faire deux. Canal a été d’accord, grâce essentiellement au soutien de Fabrice de La Patellière, le directeur de la fiction de la chaine.

Ecriture. L’écrivain Dan Franck était associé au projet, nous avons discuté de possibilités de construction du récit. Je me suis lancé dans un immense travail de recherche et de documentation. En commençant à rédiger le scénario, je me rends compte que ça ne tiendra jamais en deux films non plus. J’ai donné à lire ce que j’avais écrit à mes producteurs, qui redoutent que Canal refusent : de nouveau Fabrice de La Patellière partage mon approche, comprend mes raisons, il convainc sa hiérarchie et revient en me disant : «d’accord pour trois films… mais pas quatre, hein!» (rires). Il avait raison, à ce moment je pensais quatre…

Déjà un film en trois parties pose énormément de problèmes, pour la diffusion autant que pour la production. Mais ce format inhabituel était à la mesure du projet, et de l’énergie qu’il pouvait susciter. Les premiers interlocuteurs étrangers, notamment américains, ont été très favorablement impressionnés justement par ce côté hors normes en même temps que par le sujet.

Olivier Assayas (au centre) pendant le tournage d’une scène à Paris

Cinéma et télévision. J’ai compris que j’avais la possibilité de faire quelque chose d’invraisemblable, en tout cas en France : un film de 5 heures et demi, avec énormément de personnages, de situations et de décors, sans vedettes, avec des acteurs qui auraient vraiment la nationalité de leurs personnages, parlant dans leur véritable langue. Soit une liberté que seuls les réalisateurs les plus cotés d’Hollywood peuvent obtenir lorsqu’ils sont en position d’imposer leurs conditions aux studios.

En France, c’est impossible. Aujourd’hui, ça me fait ricaner que des gens, parmi les professionnels du cinéma français, essaient d’empêcher la projection du film au Festival de Cannes en disant que c’est de la télévision et pas du cinéma. J’ai envie de leur dire : en effet ce n’est pas le cinéma formaté et asservi que vous faites. C’est une forme de cinéma que vous m’interdiriez de faire, et qui est infiniment plus cinématographique que les trois quarts des merdes que vous produisez. Jamais ca ne m’a traversé l’esprit de faire de la télé.

Pour moi, les films sont faits pour être montrés sur grand écran. Le paradoxe est qu’alors que ce film-là n’aurait jamais été financé par le cinéma tel qu’il fonctionne en France, à la télévision, qui est pourtant le lieu de la non liberté dramaturgique et esthétique, il existe des espaces de véritable liberté.

Construction. Le film est construit sur deux principes complémentaires : une trame composée uniquement d’éléments factuels, avérés, et, à partir de ce squelette, de nombreux éléments de fiction, sur le plan de la psychologie, des rapports amoureux, de la sexualité. L’écriture a toujours circulé entre documentaire et romanesque. Ce qui permet de faire un film qui construit un rapport très particulier à la politique, à l’histoire contemporaine. C’est le personnage qui permet ça.

Bien sûr il y a des zones grises, et même des zones parfaitement obscures, dans l’histoire de Carlos. Mais il y a énormément de faits établis, et j’ai fait le pari qu’ils sont suffisants pour dessiner une trajectoire personnelle qui permet de comprendre une époque. Par exemple on sait énormément de choses sur ces faits marquants que sont les meurtres de la rue Toullier, la prise d’otage à l’ambassade à La Haye, la prise d’otage de la conférence l’Opep à Vienne… jusqu’à l’arrestation de Carlos au Soudan.

Il y a suffisamment de documents pour pouvoir, après, recourir à des techniques narratives lorsqu’il faut faire passer cinq ans en deux scènes, ou conter des faits qu’il serait impossible de décrire littéralement. Entre la libération des ministres de l’Opep à l’aéroport d’Alger (décembre 1975) jusqu’à la préparation de l’attentat contre Al Watan Al Arabi rue Marbœuf (février-mars 1982) il s’écoule plus de 6 ans avec des dizaines d’évènements, loin d’être tous connus, mais la logique du comportement de Carlos permet d’en dessiner les principaux éléments, de comprendre son évolution. Il fallait qu’on comprenne qu’il devient successivement l’agent de plusieurs puissances, l’Irak, la Syrie, puis qu’il se transforme en chef d’une PME de mercenaires, sous la protection et le contrôle des services Est européens.

On a la transcription de ses échanges avec la Stasi, avec la police politique hongroise, les séquences correspondantes sont entièrement construites à partir de documents factuels, d’enregistrements, de rapports détaillés. A quoi s’ajoute la seule interview qu’il ait jamais donnée, au journaliste libanais Assem Al-Joundi. Carlos clame aujourd’hui que c’est un faux mais dont je suis persuadé qu’au contraire tout ce qu’il a dit est parfaitement exact.

La prise d’otage des ministres du pétrole lors de la conférence de l’Opep à Vienne, le 21 décembre 1975

Le personnage. C’est une question essentielle. Mon point de départ est de considérer le public comme adulte, comme capable de se faire sa propre opinion sur quelqu’un qui tue des gens, qui pose des bombes, etc. Chacun a son propre compas moral, et moi ce n’est pas mon boulot de faire la morale aux gens. Carlos est le seul activiste de cette mouvance qui puisse devenir ainsi un personnage romanesque. S’il est aussi connu, s’il est présenté comme une sorte de Croquemitaine, notamment en France, c’est pour avoir souvent agi sur le territoire français, et surtout pour avoir tué deux flics français désarmés rue Toullier.

Je pense que chacun peut prendre en considération le fait qu’il a été, à l’origine, un combattant pour la cause du tiers monde ayant recouru aux méthodes terroristes, et qui ensuite va suivre un itinéraire particulier. Carlos a une culture occidentale, à la différence de la plupart des autres protagonistes notamment moyen-orientaux de cette histoire, et c’est en cela qu’il est plus directement intéressant. Moi, j’essaie d’aborder cette situation avec suffisamment de recul pour essayer de comprendre ce qui s’est produit, sans diaboliser personne. Après chacun portera le jugement qu’il veut, y compris sur le mode de la diabolisation. Moi j’ai voulu comprendre ce qui s’est passé dans sa vie. Pas dans sa tête : dans sa vie.

Quel est l’enchainement qui produit un tel résultat, qui conduit de l’engagement tiers-mondiste au terrorisme puis au mercenariat ? Et est-ce qu’il y a eu une porte de sortie à un moment ? S’il n’avait pas tué les deux policiers rue Toullier, il serait un autre personnage, auréolé de l’extraordinaire opération de la réunion de l’Opep à Vienne. Il y a eu des terroristes pires que lui, qui ont commis davantage de crimes, à commencer par Anis Naccache, qui vit tranquillement entre Beyrouth et Téhéran : au cours de mon enquête, je l’ai rencontré, on a pris un verre chez Lina’s Sandwiches à Beyrouth, il est consultant en géopolitique pour les chaînes de télés islamistes. Alors qu’il a assurément plus de sang sur les mains que Carlos…

Je n’excuse en rien Carlos ni ne partage son approche, mais, en tant que cinéaste, en tant que narrateur mon travail est de donner de l’intelligibilité. Et si on fait ça on comprend qu’il ne s’agit pas d’un monstre, mais de quelqu’un qui a des convictions, à partir desquelles se produisent des dérives. Et on sort des stéréotypes médiatiques dans lesquels il baigne… et dont il joue lui-même. Dont il continue de jouer, écrivant chaque jour des horreurs sur Internet.

Combattre les simplifications. J’ai voulu tourner sur les lieux mêmes où les faits avaient eu lieu, tout comme j’ai voulu que les Libanais soient joués par des Libanais, les Irakiens par des Irakiens, les Syriens par des Syriens, etc. Les ministres du pétrole de l’Opep sont joués par des acteurs chacun du pays correspondant : il ne s’agit pas d’une masse de figurants, chacun a été choisi par rapport à son personnage. Je tenais à restituer la vérité d’une histoire dont la scène est le monde. Mais pas un monde mondialisé, un monde composé de singularités locales.

Pour moi, en politique, la catastrophe contemporaine c’est l’approximation. Nous vivons sous l’empire de l’injonction permanente de simplifier. Mais simplifier, c’est perdre l’intelligibilité, au profit des quelques généralisations morales. Sous prétexte de ne pas ennuyer le spectateur, c’est à dire d’abord le spectateur du Journal télévisé, on lui raconte des approximations infantiles. Aujourd’hui l’immense majorité des gens considère qu’en trois lignes on sait ce qu’il y a à savoir – surtout si on est bien confirmé dans ses préjugés politiques, moraux, etc. Ce rapport à la réalité terriblement appauvri, et qui fait qu’on vit dans un monde qu’on ne comprend plus, est lié à l’effacement de la lecture, de la concentration, etc.

La grande majorité des citoyens vit dans un rapport fictionnel à la réalité, à partir des simplifications médiatiques. A l’opposé de ça, Carlos n’est pas un film politique, au sens de la défense d’une opinion, mais un film sur la politique. Sur la complexité de la politique, qui comporte du visible et de l’invisible. C’est ce que j’ai cherché à montrer dans le film, notamment par sa construction dramatique. Je pourrais résumer l’organisation du récit par la volonté de montrer tout ce par quoi Carlos est maître de son destin, et tout ce qui fait qu’il ne l’est pas, et comment ces deux forces s’équilibrent.

Du scénario au film. Le film ressemble ni plus ni moins à son scénario que mes autres films. J’écris toujours des squelettes. La structure n’a pratiquement pas variée. L’écriture a été simple dans son principe même si les composants sont inhabituellement nombreux, et s’il faut accepter de découvrir sans cesse de nouvelles situations. Dans ce cas, on ne peut pas établir dans un prologue la définition des principaux personnages et le cadre dans lequel ils vont agir. L’écriture reste très sèche, très factuelle, il n’y a aucun dialogue explicatif ou psychologique, les personnages sont uniquement dans l’action. C’est la présence des acteurs qui donnent une épaisseur charnelle à ces figures dramatiques.Avec parfois de véritables surprises. Par exemple, ce n’est qu’au montage que je comprends qui est Weinrich (Johannes Weinrich, membre d’un groupuscule terroriste ouest allemand, proche de la Stasi, compagnon de Magdalena Kopp qui deviendra la femme de Carlos, relais de Carlos avec les services est-européens).

Un tournage, c’est une sorte de chaudière qu’il faut alimenter avec tout ce qu’on trouve, qui dévore tout ce qui se présente, dans laquelle, comme on balancerait ses meubles, on ne cesse d’enfourner tout ce qui se trouve, y compris plein de choses qui n’étaient pas dans le scénario mais qui sont là au moment de tourner : des corps, des paysages, des lumières, des réminiscences visuelles et sonores, etc.

Souvenirs personnels. Je me souviens de cette histoire pour l’avoir suivi dans les journaux, surtout. Ce qui frappe avec le recul c’est combien il s’agissait alors d’un âge artisanal du terrorisme, c’est la préhistoire de l’époque que nous vivons aujourd’hui, en terme de pratiques de combat.

Edgar Ramirez et Olivier Assayas

Acteur. Je voulais un acteur latino-américain, je ne tenais pas à une vedette. Des grands acteurs comme Benicio Del Toro ou Javier Bardem sont trop âgés pour le rôle, c’est important que Carlos soit très jeune. Il fête son 30e anniversaire au milieu de la troisième partie. Avec Edgar Ramirez, j’ai rencontré un acteur qui a l’âge, l’apparence physique et la présence du personnage. J’ai senti l’adéquation entre le personnage historique et l’acteur. Il est Vénézuélien comme Carlos, il a fait des études pour être diplomate, il parle plusieurs langues comme Carlos. Il a d’abord été connu dans son pays, puis il a commencé une carrière internationale, avec notamment La Vengeance dans la peau de Paul Greengrass et Che de Steven Soderbergh. Il est aujourd’hui un acteur latino connu à Hollywood, mais qui n’avait pas encore trouvé le rôle qui le définisse. Ce sera Carlos. Dès que je l’ai rencontré j’ai été enthousiasmé par la finesse de sa compréhension de l’histoire politique de cette époque. J’ai su qu’on serait en phase, et c’est ce qui est arrivé.

Le tournage. Il s’est passé un phénomène très inhabituel : le sujet a passionné l’équipe. Il y a eu en permanence des discussions sur les enjeux du récit et la manière de la raconter, pas seulement sur des problèmes techniques comme c’est généralement le cas. J’ai eu le sentiment de vivre quelque chose que je n’avais jamais connu et comme cela ne m’arriverait peut-être plus, mais je n’étais pas le seul : cette impression était partagée par les techniciens, jamais je ne les avais vu se bagarrer comme ça, pas pour leur propre secteur mais pour trouver ensemble les meilleures réponses pour le film.

Problèmes juridiques. Il m’est arrivé d’aller trop loin dans la fiction pour le goût des avocats, j’ai du supprimer certains apports romanesques qui auraient pu faire l’objet d’attaques de la part de Carlos ou d’autres. Cela m’a handicapé parce que j’ai besoin de faire comprendre ce que je considère comme certains traits du personnage, en particulier son rapport à la violence et à la sexualité, mais qui relèvent de la vie privée, que je ne peux pas prouver. Les problèmes sont dans la fiction, il n’y a aucune retenue quant à ce qui relève des faits. Carlos avait demandé à voir le film, il souhaitait intervenir dessus, très logiquement la justice le lui a refusé.

lire le billet