DVD d’été, santé !

Tonie Marshall dans La Campagne de Cicéron de Jacques Davila

Tonie Marshall dans La Campagne de Cicéron de Jacques Davila

Parmi les récentes éditions DVD, deux retrouvailles réjouissantes, avec des films qui ont marqué en leur temps, pas si lointain, un renouveau du cinéma en France. Deux auteurs, deux tons très différents, mais une comparable énergie, et une joie d’inventer qui est à jamais au présent.

Avec La Campagne de Cicéron en 1989, Jacques Davila inventait une tragi-comédie burlesque et fantasmagorique, où se croisent des personnages à la fois excentriques et formidablement proches. Autour de Tonie Marshall en musicienne recluse plus ou moins volontaire dans sa maison des Corbières, et de Jacques Bonnaffé en lunatique haut fonctionnaire culturel, deux des figures les plus drôles du cinéma français, c’est un étrange ballet qui se met en place. D’une résidence d’été à l’autre, sur laquelle règne l’inquiétante Judith Magre, Davila construit un récit où les croquis sur le vif , singulièrement acérés, des comportement d’une micro-société, les dialogues loufoques, une gestuelle chorégraphiée comme chez Keaton, la splendeur des paysages et la maladresse du quotidien tissent une trame d’une matière unique.

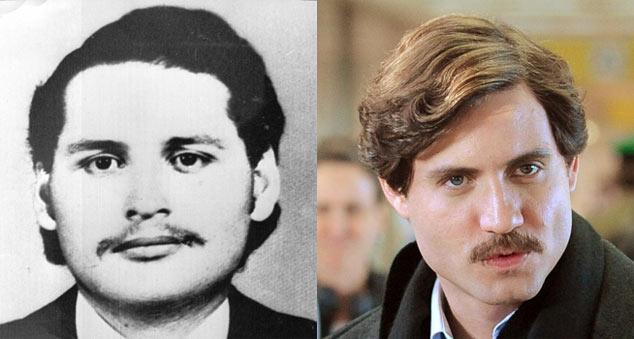

Jacques Bonnaffé, Michel Gautier, Tonie Marshall

Jacques Bonnaffé, Michel Gautier, Tonie Marshall

Eric Rohmer avait salué à l’époque avec enthousiaste un film qui n’est pas du tout « rohmerien » au sens superficiel (celui qui trahit Rohmer en le réduisant à quelques signes extérieurs de style), un film qui ne ressemble d’ailleurs à rien. A rien sinon peut-être aux films des amis proches avec lesquels Davila travailla, comme Gérard Frot-Coutaz, dont Davila a signé le scénario de Beau temps mais orageux en fin de journée et de Après après-demain, Jean-Claude Guiguet, les premiers films de Tonie Marshall. Elle est ici actrice d’une impressionnante présence, capable de changer de registre et quasiment de corps d’une scène à l’autre. On retrouve également avec plaisir Sabine Haudepin dans un rôle de croqueuse d’hommes où l’ironie n’enlève rien à la sensualité. Le bonheur étrange de découvrir, ou de revisiter La Campagne de Cicéron, se double aujourd’hui de la sensation d’une belle promesse, qui n’a pas eu de suite.

Sabine Haudepin en pleine action

Sabine Haudepin en pleine action

La Campagne de Cicéron incarne en effet ce qui aurait pu, ce qui aurait du devenir une veine singulière du cinéma français. Mais Davila, découvert 10 ans plus tôt grâce à un des meilleurs films évoquant la guerre d’Algérie, Certaines nouvelles, est mort en 1992 sans avoir pu réaliser de nouveau film. Et La Campagne de Cicéron, produit par une structure régionale disparue aussitôt après, était un film perdu, dont les copies s’étaient irrémédiablement détériorées, dont le négatif était lui aussi endommagé. On ne sait pas assez qu’en France, aujourd’hui, des films disparaissent ou sont en danger de disparaître, pas seulement des incunables ni des réalisations ultra-marginales mais des films qui ont eu une vie commerciale, ont été salués par la critique et sélectionnés dans des festivals. C’était le sort funeste de celui-ci, jusqu’à ce que la Cinémathèque de Toulouse entreprenne de ressusciter le film, avec l’aide de la Fondation Groupama Gan pour le cinéma, grâce leur soit rendue à l’une et l’autre.

Mireille Perrier dans Boy Meets Girl de Leos Carax

Mireille Perrier dans Boy Meets Girl de Leos Carax

Les deux autres films édités en DVD cet été semblaient eux aussi disparus. Ce ne sont pas les copies de Boy Meets Girl et de Mauvais Sang, les deux premiers Leos Carax, qui étaient perdues, mais plutôt la disponibilité de ceux qui rendent possible la rencontre des films et des publics. Ceux-là, éditeurs et programmateurs, avaient choisi de ne pas (ré)ouvrir l’accès à l’œuvre d’un des cinéastes français les plus talentueux. Depuis que la production sinistrée des Amants du Pont-neuf a fait de Carax l’exutoire de la haine que l’industrie voue aux artistes, non seulement la capacité de tourner de nouveaux films lui est devenue une gageure (il n’a pu réaliser de nouveau long métrage depuis Pola X en 1998), mais son nom semble devenu tabou dans les bureaux où se décide ce qui sera vu et ce qui ne le sera pas. D’où la grande rareté des possibilités de revoir les premiers films, jusqu’à l’heureuse initiative de cette édition.

Denis Lavant dans Boy Meets Girl

Denis Lavant dans Boy Meets Girl

Boy Meets Girl, premier film d’un inconnu, fut l’événement du Festival de Cannes 1984. Révélant Denis Lavant, qui serait son interprète de prédilection dans la plupart des films suivants, jusqu’au court métrage Merde ! qui fait partie du film collectif Tokyo (2008), le film impressionnait par l’élégance et la sincérité avec laquelle il réempruntait à toute l’histoire du cinéma, des grands classiques muets à l’irrévérence inventive de la Nouvelle Vague, pour raconter une histoire entièrement au présent. Dans le Paris de Jean Cocteau, un présent qui est celui des rêves autant que celui du quotidien, un présent inscrit dans une époque et portant d’une troublante intemporalité. La beauté, par moment presque surnaturelle, de Mireille Perrier, ballerine marquée du saut de la fatalité, mémoire vive de Paulette Goddard, de Falconetti et de Jean Seberg transfigurée par l’électricité punk, emporte au bout de cette nuit du désir et de la survie, à la rencontre de fantômes beaux et tristes.

Rapide et désespéré, dansant comme rarement caméra et acteurs ont su danser à l’unisson, enfantin et érudit, révolté et affamé d’avenir, Boy Meets Girl rayonne d’une lumière intacte. Au tout début, il y a ces étoiles qui semblent briller alors qu’elles sont collées à un mur, surgit la métaphore de la lumière fossile nous atteignant bien que sa source soit éteinte. Mais l’étoile Carax n’est pas éteinte. Retrouver Boy Meets Girl, et à sa suite le lyrisme fiévreux de Mauvais sang porté par Juliette Binoche dans un de ses premiers grands rôles, entourée de Denis Lavant inspiré et de Michel Piccoli au meilleur de lui-même, c’est un bonheur, mais aussi une vive incitation. Celle de pouvoir voir un jour, bientôt, le nouveau film de Leos Carax.

La Campagne de Cicéron est édité chez Carlotta. Boy Meets Girl et Mauvais Sang sont édités par France Télévisions Distribution.

lire le billetLa 3D pour tous

Vous avez vu ? Shrek 4 est sorti en salles fin juin. Oui, vous avez vu, pas forcément le film, mais qu’il était sorti, c’était impossible de ne pas s’en apercevoir. Soit dit en passant, le géant vert sur le retour s’est même entièrement goinfré la Fête du cinéma, ce qui fut jadis une véritable fête où on se bousculait pour découvrir des films qu’on n’aurait pas forcément été voir à un autre moment est devenu une semaine commerciale au seul service des plus grosses machines. A l’époque, il y avait aussi une fête pour les gens de cinéma, c’est un peu superficiel mais il y avait un sens à ce que les patrons des grands groupes, les artistes, les techniciens, les acteurs vedettes et ceux qui ne le sont pas se retrouvent devant le Ministère de la culture : une incarnation d’un soir d’une idée commune du cinéma, celle-là même qu’une action politique républicaine aura vaille que vaille mis en œuvre de 1959 à 2009. Mitterrand le petit a supprimé ça aussi.

Je reviens à Shrek 4, et au battage qui a accompagné sa sortie. La chose dont on n’a pour ainsi dire pas parlé est que le film était en 3D : désormais, pour un blockbuster animé, c’est la moindre des choses. Pour le quand même nettement plus regardable Toy Story 3 : pareil. Le relief pour ce genre de film n’est plus un sujet, exactement comme après Blanche-neige il n’était tout simplement pas question qu’un grand dessin animé Disney ne soit pas en couleurs. Mais le passage ou non au relief, et ses effets, sont loin d’être des questions réglées. Questions qu’il faudrait faire précéder d’une autre : la 3D, à quoi ça sert ?

Il faut se souvenir que la 3D au cinéma est une vieille histoire. Dès l’invention du cinématographe on a cherché à produire l’effet stéréoscopique, comme on savait le faire avec les photos. Les frères Lumière ont d’ailleurs été parmi les pionniers de cette technique – tout comme on a, dès la fin du 19e siècle, réalisé des films sonores et parlants, et des films en couleurs. Ce n’est jamais la seule impossibilité technique qui a empêché, ou du moins retardé la naissance effective d’une norme, son, couleur ou relief. C’est toujours la combinaison d’une avancée technique, d’un besoin de renouvellement de l’industrie et de la capacité du secteur de mener une telle mutation grâce à une réponse de grande ampleur du public. Cela pourrait se démontrer avec le parlant et la couleur, pour le relief, il est tout à fait exemplaire que Hollywood ait essayé en vain, après une première grande tentative dans les années 20 (en même temps que le son), de lancer au début des années 50 ce qui n’était pas la première mais sans aucun doute la plus importante tentative de mise en œuvre industrielle de ce dispositif.

Avec les lunettes polarisantes ou les lunettes vertes et rouges (anaglyphes), le système fonctionnait, pas tellement moins bien qu’aujourd’hui, même s’il était susceptible d’amélioration – certaines ont eu lieu, d’autres restent à venir. On a dépensé beaucoup d’argent, des grands cinéastes s’y sont mis, dont Alfred Hitchcock avec Le meurtre était presque parfait, mais aussi Douglas Sirk, Raoul Walsh, André de Toth, ou même Chuck Jones pour un dessin animé avec Bugs Bunny. Le filon le plus évident, celui du fantastique et de l’horreur, a été exploité – avec notamment le mémorable L’Etrange Créature du lac noir de Jack Arnold. Au total, ce sont près de 200 films en 3D qui ont été réalisés à Hollywood, dont une centaine pour la seule année 1953. Mais « le cinéma » n’en a pas voulu, ou pour le dire autrement l’état des rapports entre les publics et les films n’a pas massivement produit ce désir-là. Pourtant le cinéma vivait à cette époque une menace décisive sur ce qui était alors sa suprématie comme loisir populaire et mode de dominant de production de représentations collectives, avec la montée en puissance de la télévision, qui allait d’ailleurs le supplanter dans ces rôles spécifiques. Il est plus que douteux que, même s’il avait « pris », le relief aurait permis d’enrayer ce phénomène. Mais il apparut qu’à l’époque, la montée en puissance de la couleur, montée en puissance pas encore achevée, et l’apparition des formats larges, dont le plus célèbre est le Cinémascope, suffisaient à susciter la curiosité du nouveau – ou d’ailleurs son rejet : on se souvient du fameux « le scope c’est juste bon pour filmer les serpents et les enterrements » de Fritz Lang.

Il y aura eu depuis, plus timidement, beaucoup d’autres systèmes 3D, beaucoup d’autres brevets. Mais cette fois ça y est. Rejeton de la révolution numérique, la projection 3D a clairement conquis plus de positions depuis deux ans que dans son siècle d’histoire précédente. Là-haut, Avatar et Alice ont en moins d’un an scandé les principales étapes de ce blitzkrieg victorieux. Reste à savoir de quelle victoire il s’agit.

C’est à n’en pas douter une victoire, réelle mais temporaire, des exploitants de cinéma, au moins de ceux qui ont les moyens de s’équiper pour la projection numérique. Double jackpot : non seulement les films en relief attirent davantage de spectateurs que la projection en 2D des mêmes films, mais en outre ces spectateurs sont prêts à payer plus cher leur place de cinéma. Il n’est pas sûr que cela dure bien longtemps (cf. notre ami Shrek). Mais au passage cette victoire-là aura aggravé le phénomène de différenciation entre les plus puissants et les plus pauvres, elle aura marqué une étape peut-être décisive dans ce qui définissait le dispositif de monstration des films dans un cadre professionnel, pratiquement depuis les origines : tous les films étaient montrés avec le même appareil, un projecteur de cinéma, à partir du même support, une pellicule 35mm. Même si l’utopie d’André Bazin, « les film naissent libres et égaux » n’a jamais été vraie, le processus de projection professionnel travaillait en ce sens démocratique, et le même projecteur pouvait montrer le dernier Spielberg et le nouveau Jean-Marie Straub, Titanic et Wiseman.

Au-delà, il clair que le « bond en avant » de la 3D ne concerne, pour l’instant, qu’un certain type de cinéma : les dessins animés et les films fantastiques produits dans des conditions luxueuses. On dit « Hollywood », mais même si les productions américaines occupent pour l’instant la quasi-totalité du créneau, il n’y a priori aucune dimension nationale dans le phénomène. Le tournage du premier long métrage français en 3D, Derrière le murs de Pascal Sid et Julien Lacombe, avec Laetitia Casta, a lieu en ce moment, il s’agit d’un film d’horreur dans la campagne française dans les années 20. Un peu partout dans le monde, en Chine comme en Allemagne et en Australie, on tourne des films en 3D.

Il y a bien en revanche une approche selon certains genres, avec à nouveau un risque de cassure : le risque que se développe d’une part un cinéma ultra-spectaculaire, en 3D, et un autre, intimiste, confiné à la 2D. Disons un cinéma hollywoodien non au sens d’une origine territoriale mais d’une forme particulière, et un cinéma non-hollywoodien. Il faut d’abord observer que cette division ne recoupe pas si exactement qu’on le croit la division entre cinéma très grand public et films d’auteur. Chaque année des films sentimentaux, des comédies et des mélodrames, occupent des places enviables dans le box-office mondial (pour parler des productions hollywoodiennes) comme dans le box-office français. Un part significative des bénéfices de l’industrie lourde du cinéma se fait avec des films où les effets spéciaux et les scènes d’action ne sont pas les ingrédients principaux.

Il faut ajouter que la question, bien réelle, du coût supplémentaire de la fabrication des films en 3D, est malgré tout relative : cette différence est de l’ordre de 20%, aujourd’hui, elle a vocation à baisser avec la banalisation des outils et la maîtrise croissante des procédures, elle est un sujet pour les producteurs mais pas un obstacle rédhibitoire pour la production de films 3D avec des budgets moyens, ou même faibles. Joe Dante a réalisé un film d’horreur à budget relativement modeste, The Hole, présenté à Venise en septembre dernier. Au même moment, une étudiante de la Femis, Jeanne Guillot, tournait comme film de fin d’études un court métrage en 3D, Le train où ça va, exemplaire de la capacité à faire exister des réalisations de ce type hors industrie lourde. Il faut donc se garder des clivages simplistes, et surtout de considérer les positions qui viennent de s’établir depuis un an, comme définitivement acquises.

Image présentée comme celle du futur Tintin 3D de Steven Spielberg en action

Image présentée comme celle du futur Tintin 3D de Steven Spielberg en action

La 3D est passionnante parce qu’elle ouvre un immense champ de nouvelles possibilités dans le langage cinématographique. Il serait évidemment ridicule de considérer que les blockbusters à très gros moyens seraient, du fait de leur envergure technique et économique, incapables de contribuer à cette évolution. Bien au contraire. James Cameron est à n’en pas douter un grand explorateur, et Avatar d’ores et déjà un jalon important dans l’histoire de l’art du cinéma. Et il y a fort à parier que si un Steven Spielberg s’empare du relief, ce qu’il est en train de faire avec Tintin, il marquera à son tour de son empreinte cette immense mutation. Et il y a tout lieu de croire que le choix de la 3D par Wim Wenders pour filmer une chorégraphie de Pina Bausch porte la promesse de nouvelles approches de cette technique, bien différentes. Puisqu’il est d’ores et déjà acquis que les multiples utilisations du relief vont bien au-delà de ce pourquoi on l’aura utilisé à ses débuts : l’effet de surprise et d’agression d’objets ou de personnages jaillissants de l’écran. Cameron en aura fait d’ailleurs un usage très modéré, travaillant bien davantage dans la profondeur que vers « l’avant » de l’écran. L’image de cinéma devient une « boîte », différente de la boîte scénique mais elle aussi en 3 dimensions, contrairement aux usages forains primitifs, il semble que la vocation de cette boîte soit de se situer plutôt « vers l’arrière » qu’en envahissant la salle depuis l’écran.

Le train où ça va, court métrage 3D réaliste de Jeanne Guillot

Le train où ça va, court métrage 3D réaliste de Jeanne Guillot

Ces perspectives de développement du langage cinématographique se formulent selon deux enjeux, pas exclusifs l’un de l’autre. Le premier concerne l’invention de nouvelles compositions en quatre dimensions, combinant les ressources du relief à celles de la durée, brève ou longue, et du rythme. Ce sont des hypothèses formellement très riches. En effet, il ne s’agira pas seulement de reproduire l’effet d’optique produit par l’écartement réel entre nos deux yeux. Bien d’autres processus sensoriels sont rendus possibles, ne serait-ce qu’en faisant varier cette distance. Les impressions ressenties ne concernent pas seulement une plus ou moins grande impression de relief, mais des rapports d’échelles devenus variables entre objets se trouvant dans le cadre, et des sensations de transformation de l’espace aux ressources considérables, en termes comiques ou horrifiques comme sur le terrain purement plastique.

Mais, bien que pratiquement personne ne semble s’en soucier aujourd’hui, le relief est d’abord, tout simplement, un facteur de réalisme. Dans la vie, et sauf infirmité, nous voyons le monde en 3 dimensions. Et le cinéma est un art réaliste, un art capable de trouver d’infinies ressources dans l’enregistrement du réel. Donc c’est, tout simplement, enregistrer encore mieux le réel que le faire en trois dimensions. Il y a là des possibilités qui pour être moins spectaculaires ou tape-à-l’œil, c’est le cas de le dire, ne sont pas moins riches.

Souhaiter que ce cinéma-là, celui qui accorde volontairement une place significative à la relation au réel, s’empare aussi de la 3D, c’est souhaiter découvrir ce qu’en feraient des grands réalisateurs aussi bien de fiction que de documentaires, disons Depardon, Wiseman, Nicolas Philibert ou Dvortsevoy comme Kiarostami, Sokhourov, Lisandro Alonso, Jia Zhang-ke ou Apichatpong Weerasethakul.

Mettre ainsi en évidence ce double enjeu possible de la 3D c’est aussi , stratégiquement, refuser la cassure qui se dessine entre un cinéma de l’artifice et un cinéma de la réalité. Sous les noms de Méliès et Lumière on les oppose traditionnellement, mais il ne s’agissait jusqu’à présent que des deux pôles extrêmes du même continuum qu’on appelait « cinéma ». Si demain la tendance Lumière s’exclue du 3D ou en est exclue – encore une fois les motifs techniques et financiers, même s’ils sont bien réels, ne sont pas suffisants pour l’exclure d’emblée – elle se trouvera isolée dans un ghetto qui peut être un tombeau. Et c’est tout le cinéma qui en souffrira. Le cinéma dans sa dimension réaliste, on vient de le dire, mais aussi le cinéma de l’artifice et de la composition spectaculaire, qui s’appauvrirait irrémédiablement en perdant son lien, même ténu ou indirect, avec le réel. Il y a donc bien un risque, et il n’est pas mince. Mais il y a, si dans toute l’étendue du cinéma il est possible de s’emparer de cette nouvelle écriture, d’un nouvel essor, d’une grande fécondité, et qui se ressente comme une grande promesse.

lire le billetFestival expérience

La star du Festival de La Rochelle: son public

On le sait, les festivals sont devenus durant l’été une pratique de masse. Les grandes manifestations drainent des dizaines, voire des centaines de milliers de spectateurs, tandis qu’une myriade de propositions plus modestes, en taille sinon forcément en ambition, attirent chaque année des quantités d’estivants en proportions au moins comparables. Tous ne sont pas des festivaliers assidus, beaucoup « picorent » au gré des opportunités et des envies. Aussi la plupart des comptes rendus et commentaires de la presse sur ces festivals rendent-ils comptent davantage de la nature du projet de programmation des organisateurs que du vécu des festivaliers lambda. Moi qui ai souvent « couvert » aussi méthodiquement que possible des festivals, et compte bien le faire à nouveau, me suis cette année trouvé en situation de les traverser de manière dilettante. Les sensations retirées de deux des principales manifestations de ce début d’été, le festival de cinéma de La Rochelle (2 au 11 juillet) et le festival de théâtre d’Avignon (7 au 27 juillet) nourrissent aussi la compréhension de ce phénomène.

La Rochelle, depuis 38 ans, a imposé un style particulier au moins parmi les festivals de cinéma : pas de compétition, pas de palmarès, pas de thématique. La programmation d’un éclectisme revendiqué fait voisiner nouveautés en avant-première, grands auteurs classiques, œuvres expérimentales, découvertes de cinématographies méconnues, films pour enfants, rencontres novatrices avec des objets lointains, venus du temps du muet ou d’horizons exotiques. Le risque serait un programme fourre-tout, c’est le grand talent des deux programmatrices du Festival, Prune Engler et Sylvie Pras, d’en faire au contraire un tressage fertile, où les différences se fond écho ou contraste sans se nuire. Ce n’est pas (seulement) moi qui le dit, c’est le public, et surtout qui le prouve, d’abord par le nombre considérable de spectateurs qui se pressent à l’entrée des salles, pour retrouver l’œuvre d’un géant du western, vivre la projection de films muets accompagnés live au piano, découvrir un expérimentateur vidéo…

La Rochelle, depuis 38 ans, a imposé un style particulier au moins parmi les festivals de cinéma : pas de compétition, pas de palmarès, pas de thématique. La programmation d’un éclectisme revendiqué fait voisiner nouveautés en avant-première, grands auteurs classiques, œuvres expérimentales, découvertes de cinématographies méconnues, films pour enfants, rencontres novatrices avec des objets lointains, venus du temps du muet ou d’horizons exotiques. Le risque serait un programme fourre-tout, c’est le grand talent des deux programmatrices du Festival, Prune Engler et Sylvie Pras, d’en faire au contraire un tressage fertile, où les différences se fond écho ou contraste sans se nuire. Ce n’est pas (seulement) moi qui le dit, c’est le public, et surtout qui le prouve, d’abord par le nombre considérable de spectateurs qui se pressent à l’entrée des salles, pour retrouver l’œuvre d’un géant du western, vivre la projection de films muets accompagnés live au piano, découvrir un expérimentateur vidéo…

En écoutant les conversations dans les files d’attente, il est évident que ces spectateurs, dont beaucoup sont des habitués, loin de se focaliser sur un seul axe de programmation, butinent, composent leur propre menu, voire que des groupes se partagent les films pour explorer des hypothèses différentes, à partager ensuite. Le contrepoint de cette construction de choix individuels parmi les innombrables agencements possibles à l’intérieur du programme se trouve dans les conversations sans fin à l’issue des projections, aux tables de restaurant, à la terrasse des bistrots. Cette curiosité et cette envie de débattre sont confirmées par la présence massive lors des rencontres organisées par le festival, en présence de la quasi-totalité des auteurs des films présentés. A ceux-ci se mêlent souvent des cinéastes ou comédiens venus les années précédentes, et qui reviennent en amis, vacanciers prêts à partager une conversation individuelle ou collective lorsque l’occasion s’en présente.

Cette année, parmi les nombreuses opportunités (l’intégrale Pierre Etaix, une ample rétrospective Elia Kazan, tous les films du Roumain Lucian Pintilié, un panorama du jeune cinéma indien, les œuvres complètes du cinéaste kazakh Serguei Dvortsevoy dont tant de gens ont cru que le beau Tulpan était le premier film, le cinéaste expérimental suisse Peter Liechti), j’avais pour ma part choisi Rohmer, les films muets de Greta Garbo et Ghassan Salhab. Revoir quelques uns des grands films de l’auteur des Contes moraux sur grand écran était un bonheur peut-être renforcé par le fait que tous les longs métrages et une grande partie des courts et produits TV existent en DVD. En bonus inédit à La Rochelle, un film consacré au cinéaste qui l’a révélée par l’actrice Marie Rivière. Tourné durant les derniers mois de la vie du cinéaste, En compagnie d’Eric Rohmer montre celui-ci joyeux, érudit, farceur, intraitable sur les principes, prêt à discuter de tout, étincelant d’intelligence : un grand artiste, mais aussi un penseur important de son temps, et un homme d’une courtoisie enjouée qui faisait le bonheur de qui avait la chance de passer un peu de temps avec lui.

Les Garbo muets, signés Moritz Stiller, Victor Sjöstrom, Jacques Feyder ou Clarence Brown, auront révélé une sensualité, une liberté de présence à l’écran, et une modernité d’écriture de certains de ceux qui la filmèrent avec lesquels jouait affectueusement le clavier expert du pianiste Jacques Cambra. Quand aux films de Ghassan Salhab, beyrouthin dans l’âme bien que né à Dakar, ils révélaient au public combien les puissances d’invocation du cinéma, qui est aussi art des fantômes et des ruines, pouvait contribuer à repenser, poétiquement, politiquement, les tragédies du Liban et du Moyen-Orient. Aux confins du film fantastique, du documentaire et du journal intime, Beyrouth Fantôme, Terra Incognita, 1958, Le Dernier Homme, (Posthume) dessinent une géographie imaginaire qui est aussi une carte précise des emballements, impasses, catastrophes, illusions qui ont martyrisé le pays, la région et la génération de Ghassan Salhab.

Faut-il ajouter que La Rochelle est la démonstration par excellence de la possibilité de bâtir une programmation propre à attirer un large public sans démagogie ni racolage? Aucune étude d’opinion, aucune statistique sur Internet, aucun suivisme vis-à-vis du goût dominant, jamais, ne mènerait à la liste des films évoqués ci-dessus. Voilà le travail d’un festival: convertir en goût partager, commun au plus beau sens du mot, des choix personnels et sans complaisance.

Digression 1. Un festival comme La Rochelle, ce sont aussi des rencontres professionnelles, des collaborations avec le milieu scolaire, les associations de quartiers, les actions culturelles en milieu carcéral, des résidences d’artistes. En marge du Festival, je suis ainsi invité à animer une partie d’un colloque organiser par des profs de droit de l’Université de La Rochelle passionnés de cinéma. Le thèmes de leurs journées « Droit et cinéma » est cette année la présence de l’enfance. Moment exceptionnel grâce l’intervention de la vice-présidente du tribunal pour enfants de Lille, Laurence Bellon, qui en un argumentaire lumineux montrait à partir d’extraits des 400 Coups et de La Vie de Jésus de Bruno Dumont l’évolution de rapports au langage, au corps, à la notion d’autorité, en relation directe avec ce qui se passe chaque jour dans son bureau.

Digression 2. Sans égard pour la géographie, mon chemin de La Rochelle à Avignon passe par Angers, où Jeanne Moreau organise chaque année les Ateliers Premiers Plans, destinés à de jeunes réalisateurs en train de préparer leur premier long métrage. Outre les exercices pratiques sur le scénario, la réalisation et la production, des rencontres sur des sujets plus généraux sont organisés, je dois intervenir dans ce cadre, pour une journée de réflexion sur le phénomène actuel de la 3D. Je reviendrai sur ce sujet, mais l’important ici est que ces rencontres, ouvertes au public, attirent en plus des stagiaires des Ateliers un nombre significatif de spectateurs, choisissant de passer la journée enfermés dans une salle à écouter conférences et débats. Des profs, étudiants et magistrats de La Rochelle aux quidams curieux d’Angers, il y a sous des formes variées un désir de découvrir, d’apprendre, de réfléchir, dont on ne cesse de prétendre qu’il a disparu, dont je ne cesse de vérifier au contraire la vitalité et la diversité, pour peu qu’il y ait, dans chaque endroit, quelqu’un pour en organiser les conditions, en créer l’envie.

Papes en goguettes dans la Cour d’honneur d’Avignon, merci Marthaler

Arrivée à Avignon, le lendemain de l’ouverture. Sous le brouhaha sympathique des parades du off bruisse la rumeur d’une bronca lors de la soirée inaugurale au Palais des Papes. Hormis la belle et juste lettre des gens de spectacle apostrophant le ministre sur l’écroulement par pans entiers de la politique culturelle nationale, faute de volonté et de perspectives plus encore que de financements, il n’y aurait eu à en croire la rumeur (et la presse du lendemain) qu’ennui lors de la représentation inaugurale. Le deuxième soir, pour ce donc décrié Papperlapapp de Christoph Marthaler, les gradins sont combles, ce qui ne prouve rien puisque les places sont achetées à l’avance. Le public est cette fois celui des représentations ordinaires, on entend aux commentaires avant la pièce la défiance suscitée par les échos de la veille.

Pièce bizarre en effet, déroutante, qui met le spectateur de guingois sur son siège en plastique. Ironique, onirique, opératique, l’œuvre créée par le dramaturge suisse spécialement pour la Cour d’honneur construit une architecture visuelle et sonore où tout l’espace disponible est sans cesse sollicité, sans cesse abandonné pour être réinvesti autrement, créant une attente, une curiosité, une palpitation où la déflation compte autant que l’intensification. Explosion burlesque. Purs moments de grâce musicale et vocale. Longues périodes de doute : qui fait quoi ? Où sont-ils ? D’où cela va-t-il réapparaître ? En quelle langue ? Dans quel registre ? Le vide, oui, est une composante importante de ce théâtre-là. En ce monde de saturation, de trop plein de tout, il est un salutaire parti-pris – et peut-être le principe même d’un art moderne.

Des spectateurs sont partis durant la représentation, mais combien ? Moins de 5% assurément. Ce théâtre ne veut pas plaire à tout le monde, en simple statistique locale il aura plu à l’évidence au plus grand nombre de ceux qui étaient là, et qui ont longuement applaudi à la fin, faisant taire les sifflets, bien audibles eux aussi. Proposition radicale, à n’en pas douter, Papperlapapp m’a semblé recueillir sinon l’approbation de tous, du moins la disponibilité de beaucoup à une expérience inhabituelle, qui occupait l’espace de la Cour d’honneur comme nul ne l’avait fait auparavant, cherchait aux frontières du théâtre, de l’opéra, du cabaret des territoires de beauté et de sens encore inexplorés.

Pas question de dérouler ici mes opinions sur chacun des autres spectacles vus à Avignon, mais encore un mot pour insister sur cette dimension mal repérée des festivals, les espaces de paroles et d’échanges, d’écoute et de réflexion partagée qu’ils ouvrent. C’était cette fois, à l’université d’Avignon, une rencontre avec le metteur en scène Ludovic Lagarde, animée par Florence March qui vient de lui consacrer un livre (Un théâtre pour quoi faire, éditions Les Solitaires intempestifs) : rien de scolaire dans la manière de l’homme de théâtre de raconter son travail avec l’homme de lettres Olivier Cadiot, l’autre artiste invité de cette édition du festival (avec Marthaler). Précision et matérialité de la description du travail, pour laisser entendre comment d’une œuvre (un livre de Cadiot) nait une autre œuvre (une pièce mise en scène par Lagarde, ou deux : à Avignon, Un nid pour quoi faire et Un mage en été). Lagarde parle volontiers, pour mieux se faire comprendre, en référence, au cinéma. Et on songe à ce terme de cinéma, le montage, pour décrire le travail complexe et multiple que font les festivals lorsqu’ils ne sont ni foires promotionnelles ni gadgets folkloriques : des constructions d’éléments dissemblables créant des interstices entre leurs composants, pour ouvrir un espace à l’émotion, à la pensée, à l’inattendu.

lire le billetL’autre Carlos

Comme sculpté dans son grand œuvre, c’est-à-dire le Carlos projeté au Festival de Cannes et diffusé en trois parties sur Canal + au mois de mai, le film intitulé Carlos sorti en salles ce 7 juillet est une passionnante construction de cinéma, et de réflexion politique. Cette construction a lieu à partir d’un personnage à la fois réel (le dénommé Illitch Ramirez Sanchez, emprisonné à Poissy) et de fiction (celui interprété par Edgar Ramirez). On a déjà dit ici combien l’opposition entre produit télé et œuvre de cinéma nous paraît vaine dans le cas de Carlos.

Olivier Assayas est cinéaste, il a toujours clairement affirmé que son projet pour Carlos s’inscrivait entièrement dans une perspective cinématographique en termes de mise en scène, non sans souligner le paradoxe qui faisait que ce projet de cinéma ne pouvait aujourd’hui, en France, s’accomplir qu’en passant par une production télé. Le Carlos diffusé en trois parties n’est pas plus une série télé que ne le sont Les Rapaces de Stroheim, Out One de Rivette ou Shoah de Lanzmann, tous films de cinéma plus longs que celui d’Assayas.

Il y a donc deux films de cinéma intitulés Carlos, que je désignerai en référence à leur longueur exprimée en minutes, C330 et C160. Ce qui distingue les deux versions est très éclairant quant à l’existence de différentes manières de construire un récit de cinéma pour réfléchir une époque. C330, dont on attend toujours la sortie sur grand écran en France, comme elle est prévue à l’étranger, impressionnait par sa composition en fresque, sa capacité à faire fonctionner « horizontalement » un nombre considérables de données historiques, psychologiques et surtout géopolitiques très hétérogènes, se reconfigurant sans cesse au cous des deux décennies couvertes par le film. La moindre des qualités de celui-ci n’étant pas, en ce cas, de garder une complète lisibilité, et une puissante dynamique dramatique, sans rien sacrifier de cette complexité. Rien de tel avec C160, qui fait au contraire le pari de la linéarité, de l’enchainement des causes et des effets selon une dramaturgie classique.

Les puissances de narration, mais aussi de compréhension, ainsi mobilisées ne sont pas moindres, elles sont seulement différentes. C160 est à tous les sens du terme un film d’action, où la succession des péripéties tient le spectateur en haleine selon les règles du genre. Au cœur du film, reprise pratiquement in extenso de la version C330 et occupant donc une place proportionnellement beaucoup plus importante, se trouve l’opération la plus célèbre menée par Carlos, la prise en otages des ministres du pétrole lors de la conférence de l’Opep à Vienne en décembre 1975, qui se dénouera en une longue errance d’aéroport en aéroport, de capitale arabe en capitale arabe refusant d’accueillir le commando puis lui imposant, à Alger, les conditions de sa défaite politique.

Cette séquence centrale est comme la métaphore de tout le film. Sans un mot d’explication, elle se déroule en deux temps symétriques, une phase ascendante qui culmine avec le départ triomphant de Vienne et une phase descendante au gré des atterrissages de fortune, des négociations sans issues, des trahisons, des reniements et des obstinations dérisoires face à l’impasse. La première phase montre une opération violente menée par des combattants révolutionnaires d’une brutalité extrême, où se mêlent certitude du bon droit, dandysme, pulsion machiste, narcissisme romantique et sens de l’action proche de la chorégraphie. A ce moment, on sait que l’acte lui-même obéit à des motifs qui n’ont rien d’idéalistes, Carlos est de fait déjà un mercenaire de Saddam Hussein, la défaite politique et morale a déjà eu lieu mais elle n’est pas vécue comme telle par les protagonistes : Carlos et ses compagnons sont encore dans la représentation d’autre chose, un certain état du combat politique armé, qui est pourtant en train de s’anéantir dans les poubelles de l’histoire.

C’est exactement ce qui deviendra manifeste au cours de la deuxième phase, dans l’avion où le commando et son chef se retrouvent piégés par l’état des relations politiques d’une époque où le programme révolutionnaire est entièrement remisé y compris par ceux, Algériens et Libyens notamment, qui en avaient été les plus actifs soutiens – ou manipulateurs. Rarement un tournant historique, qui est aussi pour les protagonistes du récit un tournant dramatique, aura été mis en scène avec autant de clarté. A cours des séquences suivantes, les tribulations de Carlos avec ses autres interlocuteurs, militants radicaux allemands et activistes palestiniens, déploieront l’ampleur de ce basculement, dont la chute du Mur devient ici une sorte de signe absolu, jouant une toute autre fonction que dans la version C330, où le rôle réel de l’Allemagne de l’Est et des régimes des « démocraties populaires » était au contraire décortiqué de manière beaucoup plus factuelle.

Autre récit, autre rythme, autre stratégie de mise en scène, autre visée d’explication, tout change dans cet autre film construit avec les mêmes éléments. Tout sauf ce que fait l’étonnant acteur Edgar Ramirez, au moins aussi impressionnant dans ce film – alors que les autres personnages sont réduits à des silhouettes – que dans la version longue. La différence entre les deux films souligne là aussi l’ampleur de la performance : le comédien colombien s’y révèlent cette fois (en faisant la même chose que dans C330, puisque ce sont les mêmes plans) un remarquable comédien d’action, puissant physiquement, félin et mobile, quand il semblait auparavant s’imposer surtout dans d’autres registres, avec d’autres moyens, sur le terrain des variations physiques et psychiques. Sur ce plan aussi, celui des outils d’une interprétation et de son harmonie avec l’ensemble des paramètres qui composent une œuvre, la comparaison entre C330 et C160 se révèle riche d’enseignements.

lire le billetA Metz, à l’expo, à l’aventure

C’est très beau. De l’extérieur, élégant, aérien, enlevé ; de l’intérieur, doté d’un accueil effectivement accueillant, et conçu pour pouvoir offrir pour les expositions des espaces très différents, immenses s’il le faut, intime si c’est préférable. Réussite architecturale, le Centre Pompidou Metz a ouvert le 12 mai avec l’exposition « Chefs-d’œuvre ? », attrayante pour le spectateur novice à qui elle propose des centaines d’œuvres essentielles de l’art du 20e siècle, séduisante pour l’habitué des musées et des galeries, auquel elle offre une réflexion in vivo sur les notions de chefs d’œuvre, de choix muséographique, de patrimoine et de scénographie. Bâtiment remarquable, exposition haut de gamme et séduisante, le tout livré en temps et en heure malgré un contexte politique et institutionnel laborieux, cela a été salué dès le premier jour. Cela a même été salué avec une rare unanimité. Mais qu’en est-il fin juin, quelques semaines plus tard, passé l’effet d’annonce et la curiosité médiatique ?

C’est très beau. De l’extérieur, élégant, aérien, enlevé ; de l’intérieur, doté d’un accueil effectivement accueillant, et conçu pour pouvoir offrir pour les expositions des espaces très différents, immenses s’il le faut, intime si c’est préférable. Réussite architecturale, le Centre Pompidou Metz a ouvert le 12 mai avec l’exposition « Chefs-d’œuvre ? », attrayante pour le spectateur novice à qui elle propose des centaines d’œuvres essentielles de l’art du 20e siècle, séduisante pour l’habitué des musées et des galeries, auquel elle offre une réflexion in vivo sur les notions de chefs d’œuvre, de choix muséographique, de patrimoine et de scénographie. Bâtiment remarquable, exposition haut de gamme et séduisante, le tout livré en temps et en heure malgré un contexte politique et institutionnel laborieux, cela a été salué dès le premier jour. Cela a même été salué avec une rare unanimité. Mais qu’en est-il fin juin, quelques semaines plus tard, passé l’effet d’annonce et la curiosité médiatique ?

Selon les chiffres donnés par le Centre, le succès public est au rendez-vous. Ce que confirme l’expérience directe. Il y a du monde, et à l’évidence ce « monde » est massivement composé d’habitants de la ville et de la région – avec aussi, bien naturellement, un puissant contingent venu de la voisine Allemagne. Et quelques touristes, étrangers et parisiens. De fait, visiter le Centre Pompidou Metz se révèle une triple expérience réjouissante : pour le bâtiment de Shigeru Ban et Jean de Gastines, on l’a dit, pour l’exposition proposée, on va y revenir, et pour ce qu’on perçoit de l’aventure que représente cette visite pour une majorité des visiteurs, dont il est clair que beaucoup ne mettent pas souvent les pieds dans un musée, surtout d’art moderne.

Là se trouve, à mon sens la réussite supplémentaire, la moins prévisible et peut-être la plus importante du CPM. Arpenter les quatre espaces dans lesquels se déploie l’exposition amène à plusieurs constats. D’abord, ça se voit tout de suite : la grande majorité des personnes présentes n’a pas l’habitude des musées, cela saute aux yeux dans leur manière de marcher et de se tenir devant les cimaises, cela s’entend aux commentaires et même aux tonalités des voix, excessivement claironnantes ou au contraire exagérément retenues. Ensuite en déambulant l’oreille aux aguets, on a droit à toutes les blagues prévisibles devant les provocations et paradoxes qui jalonnent l’histoire de l’art du 20e siècle, dont l’inévitable « ma fille de 8 ans fait pareil en mieux… ». Avec en corollaire de nombreux dialogues, selon une dramaturgie qui semble immuable : beaucoup de couples parmi les visiteurs, de tous âges. Et toujours un des deux – le plus souvent le monsieur, ou le jeune homme, mais pas toujours – qui fait l’esprit fort, qui se moque, et l’autre qui réprimande et tente de convaincre, qui réclame une autre attitude, souvent avec des arguments souvent maladroits, de respect devant la vraie culture.

Bien sot serait celui qui se moquerait de ces scènes et de ceux qui en sont les acteurs. Ils sont ceux-là mêmes pour lesquels il est justifié d’engager le travail et les dépenses énormes qui permettent un lieu comme celui-là. Ils ont du mal mais ils sont là. Ils se protègent des étrangetés troublantes des arts avec des blagues à deux balles mais ils regardent. Ils rapportent l’inconnu au connu, mais qui ne fait pas ça ?

Curieusement, il semble que ce soit les avancées modernes du début du 20e siècle qui restent les plus transgressives, les plus déroutantes. Que de murmures réprobateurs et de commentaires caustiques contre Braque et Derain, Man Ray ou Delaunay. J’avoue m’être réjoui que, contrairement à ce que beaucoup croient, le potentiel critique de ces œuvres véritablement neuves ne soit en rien épuisé. Il était piquant qu’une toile de facture apparemment académique (La Toussaint d’Emile Friant, d’ailleurs à certains égards fort intéressante) recueille non seulement les suffrages du public, mais une sorte de soulagement : ça au moins c’est bien peint, c’est du bon travail, au moins c’est ressemblant. Tout, absolument tout ce au nom de quoi Apollinaire, les Fauves et les cubistes se sont battus, sans même parler de Dada ou des surréalistes. Par comparaison, Ben ou Martial Raysse sembleront moins dérangeants, ou désormais dans un espace bizarre, un ailleurs complet vis-à-vis de l’idée de l’art que se font spontanément les visiteurs, univers qu’ils acceptent parfois joyeusement, ou auquel ils tournent le dos sans en être autrement troublés.

Les visiteurs devant La Toussaint

Mais sans doute les aléas de ces parcours personnels dans les étages habités chacun d’un esprit particulier, d’un rapport spécifique à la notion même d’œuvre, fait-il partie de l’intelligence de la conception d’ensemble, due à Laurent Lebon, également directeur de l’institution messine. Intitulés « Chefs-d’œuvre dans l’histoire », « Histoires de chef-d’œuvre », « Rêves de chefs-d’œuvre » et « Chefs-d’œuvre à l’infini », ces agencements sont, à l’instar du titre général de l’exposition, autant des questions posées au visiteur, chaque fois selon une approche particulière. Rançon (inévitable ?) de cette construction savamment interrogative, souvent ludique tout en tirant partie des ressources spectaculaire du bâtiment, les œuvres prises individuellement ont parfois du mal à exister dans toute leur puissance individuelle, trop vigoureusement inscrites qu’elles se trouvent dans un parcours et une construction mentale.

Apartés et correspondances: un tableau du Louvre présenté par Sacha Guitry

Mieux que dans les galeries du Musée d’art moderne du Centre Pompidou à Paris, dont sont issues la grande majorité des œuvres présentées (700 sur un total de 800), la scénographie du CPM réussit la circulation, et l’organisation d’échos entre domaines artistiques différents. C’est évident avec la très belle section consacrée à l’architecture, et qui dessine une passionnante généalogie des musées d’art moderne en France, c’est efficace avec l’insertion aérienne du design, c’est réjouissant avec les places ménagées au cinéma, avec mention spéciale à un génial extrait de Guitry à tirer dans les coin (Donne-moi tes yeux) et au tromblon Luc Moullet (qui a réalisé une commande spécialement pour l’expo) – tandis qu’à nouveau, les réactions horrifiées devant L’Age d’or de Buñuel attestent que cette virulence-là ne s’est en rien émoussée. Heureuse nouvelle.

lire le billet