Des cadeaux en ligne!

Pour le début de l’année, je vous offre quelques images de cinéma, trouvées sur Internet.

Pour commencer, voici le bref Une catastrophe, strophe d’un poème d’amour, de Jean-Luc Godard, qu’il a composé en guise bande annonce pour l’excellent festival de Vienne (en Autriche). Art du montage, puissances d’invocation des fantômes.

Un des intérêts, selon moi, de ces images trouvées sur le web est de montrer, y compris contre ce que Godard lui-même professe volontiers, que le cinéma reste le cinéma, où qu’on le trouve. Cela ne signifie pas qu’il n’existe pas une magie singulière, irremplaçable, de la salle et du grand écran, comme on l’a d’ailleurs plaidé ici même dans « Le cinéma au cinéma ». Mais cela signifie que ce qui habite le cinéma, et lui seul, ce qui le hante lorsque c’est un véritable cinéaste qui le met en œuvre, résiste admirablement (quoique, il est vrai, inégalement), au transfert sur d’autres modes de diffusion que le sien – pour tout un tas de raisons, dont celle, décisive, que le désir du grand écran et de la salle obscure continue de l’habiter.

Serge Daney, lorsqu’il tenait dans Libération la chronique « Les Fantômes du permanent » (toute l’année 1988), avait tenté d’accompagner et de décrire ce qui advenait aux films, ceux qu’il avait aimés mais aussi les autres, en les revoyant sur le petit écran (de télévision). Il avait ainsi pu mettre en évidence moins une perte sèche que ce qu’il appelait une « anamorphose », quelque chose du cinéma pouvait même y gagner, être mis en évidence (Ces textes ont été publiés dans Devant la recrudescence des vols de sacs à main, Aléas, 1991).

Les générations qui ont découvert John Ford et Fritz Lang, Bergman et Fellini grâce au « Ciné-club » de Claude-Jean Philippe sur Antenne 2, au « Cinéma de Minuit » de Patrick Brion sur FR3 et (pour le cinéma hollywoodien seulement) à « La Dernière Séance » d’Eddy Mitchell, n’ont sans doute pas aimé le cinéma de la même manière que leurs ainés nourris uniquement à la Cinémathèque et dans les salles de répertoire. Mais qui peut dire qu’ils l’ont moins aimé, ou moins bien aimé ?

Propositions d’aller voir

On rétorquera que l’exemple de Godard n’est pas très probant, que l’Oncle Jean fait du cinéma depuis si longtemps, avec tant de passion et de savoir, que cela explique que celui-ci se survive dans ses œuvres JLG, même lorsqu’elles sont faites pour d’autres destinations et d’autres supports. Sans doute. Mais voici que je reçois par la poste électronique deux propositions d’aller voir. A vrai dire j’en reçois bien davantage, auxquelles je donne suite pratiquement toujours, avec des résultats comme il se doit très inégaux. Mais cette fois, ce furent deux véritables cadeaux, d’autant plus réjouissants qu’ils viennent de très jeunes réalisateurs, complètement inconnus (de moi, mais aussi apparemment de Google, qui pourtant supposé connaître tout le monde). Sur chacune de ces deux propositions souffle ce que j’appellerai, faute de mieux, « l’esprit du cinéma ». L’un s’appelle Adrien Alonso, il a réalisé le court métrage Nous irons voir la mer.

L’autre se nomme Tommy Weber et il a, lui, signé (et interprété) un long métrage, Callao.

Tommy Weber, Céline Proust et Augustin de Monts dans Callao

Est-il logique ou intrigant que leurs deux films se ressemblent – même hypothèse de départ d’un voyage en voiture plus ou moins improvisé, mêmes petites routes de province et même rupture avec l’adolescence à l’horizon, même confiance dans le plan séquence ? Ce qui est certain, c’est que de telles prémisses sont aujourd’hui particulièrement périlleuses : depuis que Pierrot qui s’appelle Ferdinand est parti vers la Méditerranée avec Marianne Renoir, depuis que le technicien TV appelé en Algérie est partie en virée corse avec les deux filles d’Adieu Philippine, le schéma a tant servi qu’il semblait usé jusqu’à la corde. Et Wim Wenders aura sans doute tour à tour haussé à son sommet (Au fil du temps, Paris Texas) et porté à son épuisement (Jusqu’au bout du monde) les ressources du road movie. Moi qui vous cause, j’en ai vu quelques dizaines – centaines ? – de ces « films de jeunes » scotchés sur ce canevas, pour d’interminables et stériles randonnées.

Sauf qu’on sait bien qu’en art, le plus convenu des motifs – peindre un paysage ou un nu, écrire un roman d’amour contrarié – peut toujours, toujours, être réinventé, comme au premier jour, comme si rien n’avait existé auparavant.

« Il suffit » (mais c’est énorme) de retrouver la joie de filmer, et que celle-ci soit perceptible à chaque plan – c’était le seul véritable point communs entre les films qui composèrent qu’on appela la Nouvelle Vague. « Il suffit » de croire en ses acteurs, et que ceux-ci répondent à cette confiance, avec une générosité qui ne doit pas grand chose à la technique de jeu, et énormément à la connivence entre filmeur et filmés, grâce à laquelle advient cet inexplicable miracle : la « présence ». Et, par elle, tout le reste vient à nous : le monde, les émotions, les souvenirs.

Donc mesdames et messieurs voici voilà un simple et réel bonheur de spectateur, à partager sans modération. En vous souhaitant une très bonne année.

Les meilleurs films de 2009 : 51 + 1

L’usage veut qu’on donne dix titres. Cela ne correspond pas du tout à mon expérience de spectateur. Aussi ai-je choisi de lister tous les films sortis en salle en 2009 et qui m’ont rendu heureux. Le hasard veut que cela fasse exactement la moyenne d’un par semaine. La longueur de cette liste est délibérée, de même que l’absence de classement entre la plupart des titres qui le composent.

Hafsia Herzi et Ludovic Berthillot dans Le Roi de l’évasion d’Alain Guiraudie

Longueur et absence de classement visent à mettre en évidence la profusion et la diversité de ce qu’offre le cinéma aujourd’hui, contrairement aux sempiternels lamentos de ceux qui ressassent qu’il n’y a plus rien de bien à voir. Ces gens-là ne vont plus au cinéma, ou très peu. Il est probable au contraire qu’il ne s’est jamais réalisé autant de films passionnants qu’en ce moment. Mais de moins en moins ont la possibilité d’être vus dans des conditions correctes. Pour des raisons économiques, mais aussi du fait de la domination d’un discours de haine de l’art qui trouva, hélas, une triste illustration sur Slate.fr avec l’article de Jean-Laurent Cassely contre le The Limits of Control de Jim Jarmusch. Il importe donc de classer ce si beau film premier (témoignage du critique hystérique que je suis : j’ai vu ce film en salle, avec un public nombreux parmi lequel huit personnes ont quitté la salle – et alors ? toute œuvre exigeante est une œuvre qui divise et qui dérange – mais où la grande majorité est restée jusqu’à la fin du générique, malgré la détestable habitude de rallumer la lumière, dans un état d’émotion et de gratitude inhabituel, état confirmé par les commentaires échangés en sortant, y compris entre personnes ne se connaissant pas). Mais comme dit Jarmusch, si Antonioni ou Tarkovski tournaient aujourd’hui, leurs films ne seraient sans doute pas distribués.

Isaach de Bankolé dans The Limits of Control de Jim Jarmusch

Deux autres titres pour composer une sorte de tiercé de tête : peut-être le plus grand film de l’année, voire de la décennie, Antichrist de Lars von Trier, violemment rejeté au Festival de Cannes, et qui a la beauté noire et troublante des grandes œuvres de Lautréamont ou de Georges Bataille. Pas d’inquiétude, le temps lui donnera sa juste place. Enfin selon moi le meilleur, le plus drôle, vivant, surprenant, érotique, politique et bucolique des films français de cette année, Le Roi de l’évasion d’Alain Guiraudie.

Antichrist de Lars von Trier

Mais, comme chaque année, le cinéma français aura montré une réjouissante créativité : quel autre pays (Etats-Unis compris) pourrait revendiquer une liste aussi riche et diverse que Les Herbes folles, 35 Rhums, Hadevijch, Les Derniers Jours du monde, Violent Days, Lettre à la prison, Ricky, La Fille du RER, Bellamy, Le Père de mes enfants, Rapt, Irène, La Danse… et les autres (cf. ci-dessous) ? Je mets à part Un prophète (c’est lui le « +1 »), indéniable réussite dans un registre malgré tout limité, et qui suscite à présent un engouement disproportionné, au détriment d’œuvres plus libres, plus ouvertes. Ce n’est pas la faute d’Audiard ni du film, mais celui-ci est en passe de jouer un regrettable rôle de repoussoir.

Pour le reste, comme je le répète, passés les 3 premiers titres il n’y a plus de classement. Je souligne juste en passant la belle variété des origines géographiques de ces réalisations.

De toute évidence, je suis un spectateur privilégié. Bien peu ont eu la possibilité de voir autant de films que moi (environ 400 cette année). Mais je vous souhaite de tout cœur de « rattraper » beaucoup de ceux qui figurent ci-dessous (en salle si possible, sinon en DVD, sur le câble ou sur Internet…), et surtout d’essayer d’aller à la rencontre d’aventures de cinéma aussi multiples que possible. Et qu’aucune autre liste ne ressemble à la mienne, mais qu’elles soient aussi fournies.

(PS: les illustrations sont des petits cailloux pour se souvenir, à chacun d’essayer de les relier au film dont elles sont issues)

TOP 52

The Limits of Control de Jim Jarmusch

Antichrist de Lars von Trier

Le Roi de l’évasion d’Alain Guiraudie

35 Rhums de Claire Denis

Inland de Tariq Teguia

Etreintes brisées de Pedro Almodovar

Liverpool de Lisandro Alonso

La Fille du RER d’André Téchiné

Gran Torino de Clint Eastwood

Les Herbes folles d’Alain Resnais

Rapt de Lucas Belvaux

Visage de Tsai Ming-liang

Irène d’Alain Cavalier

La Danse de Frederick Wiseman

Le Temps qu’il reste d’Elia Suleiman

Girlfriend Experience de Steven Soderbergh

United Red Army de Koji Wakamatsu

The Pleasure of Being Robbed de Joshua Safdie

Les Derniers Jours du monde de Jean-Marie et Arnaud Larrieu

Vincere de Marco Bellocchio

Hadewijch de Bruno Dumont

Singularités d’une jeune fille blonde de Manoel de Oliveira

Le Père de mes enfants de Mia Hansen-Love

Z32 d’Avi Mograbi

Vengeance de Johnnie To

Whatever Works de Woody Allen

Lettre à la prison de Marc Scialom

Avatar de James Cameron

Violent Days de Lucile Chaufour

Itinéraire de Jean Bricard de Jean-Marie Straub

Rien de personnel de Mathias Gokalp

Portraits de femmes chinoises de Yin Lichuan

Ce cher mois d’août de Miguel Gomes

A l’origine de Xavier Giannoli

L’Enfant-cheval de Samira Makhmalbaf

Neuilly sa mère de Gabriel La Ferrière

Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki

Au loin des villages d’Olivier Zuchuat

Bellamy de Claude Chabrol

24 City de Jia Zhang-ke

Tulpan de Serguei Dvortsevoï

Ricky de François Ozon

La Petite fille de la terre noire de Jeon Soo-il

Le Chant des oiseaux d’Albert Serra

Nuit de chien de Werner Schroeter

Le Miroir magique de Manoel de Oliveira

Tetro de Francis Coppola

Inglourious Basterds de Quentin Tarrantino

Villa Amalia de Benoît Jacquot

Yuki et Nina de Hippolyte Girardot et Nobuhiro Suwa

Démineurs de Katherine Bigelow

Un prophète de Jacques Audiard

La vigueur collective d’un jeune cinéma asiatique

Avec l’aide du numérique, mais surtout le sens de la solidarité de ses protagonistes, le jeune cinéma de Malaisie révèle une remarquable créativité. A découvrir au Centre Pompidou.

Love Conquers All de Tan Chui-mui

Renouant avec une tradition historique de la présence du cinéma au Centre Pompidou, la découverte de cinématographie nationales, la responsable du cinéma à Beaubourg, Sylvie Pras, organise une rétrospective durant deux mois et demi (du 16 décembre au 1er mars) particulièrement bienvenue. Celle-ci de na va pourtant pas de soi. D’abord parce que la Malaisie et Singapour ne sont pas exactement au centre de notre imaginaire (qui sait même exactement où se situent ces deux contrées à la fois liées et désormais distinctes ?). Ensuite parce que cette histoire st assez complexe, avec d’abord (du temps où Singapour faisait encore partie de la Malaisie) un cinéma de studio fondé sur la maîtrise des codes de genres populaires, mélodrames et comédies musicales notamment, ensuite l’émergence successive de « nouvelles vagues », d’abord à Singapour, puis à Kuala Lumpur et dans les divers parties de la composite Malaisie. Le cinéma contemporain de Singapour est dominé par la figure d’Eric Khoo, depuis la révélation de Be With Me en 2005, confirmée par My Magic en 2008 – Il n’est pas seul, souvent avec son soutien, d’autres jeunes artistes se font connaître : il faut notamment guetter l’œuvre prometteuse de Sherman Ong. Mais c’est pourtant du côté de la Malaisie que se joue le plus important.

La découverte du jeune cinéma malaisien est en effet le plus bel exemple récent de la mutation de la planète cinéma à laquelle on assiste depuis 20 ans. Exemplaire, cette découverte l’est d’abord parce qu’elle s’inscrit dans l’immense mouvement créatif venu d’Extrême-Orient. Ensuite parce qu’elle est intimement liée à l’essor des techniques numériques, qui sont pour le cinéma l’autre changement décisif du dernier quart de siècle. Sans les possibilités de légèreté matérielle et financière qu’autorise le numérique, il est douteux qu’une vingtaine de jeunes gens aient pu devenir en quelques années réalisateurs de longs métrages. Et cela dans un environnement hostile, caractérisé par un marché cadenassé par l’industrie locale, une censure politique toujours active, l’absence d’aides publiques, et des divisions ethniques, linguistiques et culturelles de la population qui rendent plus difficile de construire un public.

Exemplaire également aura été l’existence d’un « passeur » grâce auquel a pu commencer de se construire un désir de cinéma en marge des codes dominants. En l’occurrence Wong Tuck-cheong, animateur du Kelab Seni Filem, le Cinéclub de Kuala Lumpur où la découverte des grandes œuvres du cinéma international a réuni les futurs protagonistes du nouveau cinéma, puis a donné à leurs premiers courts métrages la possibilité d’être projetés. L’autre figure tutélaire de cette génération pas si spontanée étant la cinéaste Yasmin Ahmad, la « mère » du jeune cinéma malaisien, dont les films calmement audacieux, sur le plan formel comme sur celui des enjeux politiques – et notamment de la cohabitation entre Malais, Chinois et Indiens qui composent la population Malaisienne, sujet toujours épineux. Outre ses trois longs métrages, Chinese Eyes (2004), Anxiety (2006) et Mukhsin (2006) elle a joué un rôle majeure auprès de ses jeunes confrères, avant de mourir prématurément, à 51 ans, le 25 juillet dernier.

Mukhsin de Yasmin Ahmad (2006)

Mukhsin de Yasmin Ahmad (2006)

Une des principales, et des plus réjouissantes caractéristiques du mouvement malaisien se distingue en revanche par son côté collectif. Ainsi, le film-véhicule 15Malaysia, qui réunit la plupart des cinéastes concernés, montre leur étonnante diversité de ton et de style, ainsi que la grande variété des références culturelles et ethniques qu’ils fédèrent et tendent à dépasser, mais en même temps témoigne de leur capacité à travailler ensemble, comme cinéastes et comme citoyens engagés.

Halal de Liew Seng-tat, un des courts métrages qui composent 15Malysia

Cette dynamique politique en même temps qu’esthétique est cristallisée par un groupe qui en offre l’image la plus visible et la plus cohérente. Il s’agit des quatre cinéastes réunis dans la société de production Da Huang. Parmi eux, Amir Muhammad a ouvert la voie, avec The Big Durian (2003, le « A bout de souffle malaisien ») et s’est depuis imposé grâce à la vigueur et à la subtilité chaleureuse de ses documentaires mettant en lumière les zones d’ombres politiques de l’histoire récente dont The Last Communist, 2006, et People Village Radio Show, 2007, jusqu’au remarquable Malaysian Gods (2009). La réalisatrice Tan Chui-mui avec Love Conquers All, et ses collègues Liew Seng-tat (Flower in the Pocket) et James Lee (Things We Do When we Fall in Love, 2007, Before We Fall In Love Again, 2006) explorent quand à eux, par la fiction, de multiples aspects de la vie quotidienne, urbaine ou rurale, dans tous les milieux sociaux, avec un sens du récit et une attention au réel exceptionnels. Comme est exceptionnelle leur manière de travailler ensemble, James Lee officiant ainsi comme producteur pour Amir Muhammad et comme chef op pour Tan Chui-mi, laquelle prend en charge la production des films de Lee, jusqu’au récent et passionnant Call If You Need Me (2009), sorte de Mean Streets à Kuaka Lumpur. Etc. Chaque titre révèle à la fois une proximité d’approche et la singularité de chacun des auteurs.

Call if You Need me de James Lee

Bandes-annonce des films Da Huang

Les quatre membres de Da Huang ne se contentent pas de se serrer les coudes, ils participent à la défense de tout le cinéma de leur génération, dans leur pays comme à l’étranger, produisent et distribuent (en DVD sur leur site www.dahuangpictures.com ) de jeunes collègues. Que Pete Teo, producteur de 15Malaysia, soit aussi un des acteurs principaux de Call If You Need me est un autre exemple de cet engagement qui s’est également manifesté, notamment dans les festivals internationaux, aux côtés de Bird House (2006) de Eng Yow-khoo, Rain Dogs (2006) de Ho Yu-hang ou de Woman on Fire Looks for Water (2009) de Woo Ming-jin. Si la force des œuvres prises une par une reste la question primordiale, cette solidarité offre au jeune cinéma malaisien un gage de longévité inhabituelle.

(Ce texte est une nouvelle version d’un article rédigé pour le programme du Centre Pompidou. Les titres en italique gras font partie de la programmation).

lire le billet

Un grand film perdu, retrouvé: “Lettre à la prison” de Marc Scialom

Inconnu, enfoui dans les décombres d’une époque mal comprise, mal filmée sur laquelle il jetait un regard vibrant, miraculeusement ressuscité, ce film d’il y a 40 ans éclaire aujourd’hui comme la lumière toujours vive d’une étoile morte.

C’est un film qui n’existait pas. Non seulement parce que durant près de 40 ans on aura ignoré son existence, mais parce que ce qu’il dit, ce qu’il montre, ce qu’il fait n’existait pas dans le cinéma français. Nous savons désormais que cette absence invisible était un manque, qu’il y avait du malheur à ce que ce film-là n’ait jamais vu le jour.

C’est un trait de feu, une mélopée comme un flamenco ou un solo de free jazz. Une vibration extrême jaillie d’une faille étrange, mal repérée parce que trop profonde et aux bords pas assez nets.

La date de réalisation, 1968-1969, en dit une partie de la nature, mais autant que la cassure de la société française alors surgie dans événements de Mai c’est l’immense et complexe fracture ouverte, mais en grande partie niée ou occultée, par la décolonisation et par ses effets en France – fracture existant, différemment, chez les rapatriés, les immigrés, les anciens appelés, l’ensemble de la population française : un vertige insondable et composite. Et encore, dans le domaine du cinéma, ce date est celle de la brusque embardée, d’un cinéma révolutionnaire vis à vis des codes esthétiques (la Nouvelle Vague) à un cinéma qui se veut révolutionnaire vis à vis de l’organisation de la société (le « cinéma politique » des années 70).

Que Chris Marker, qui a toujours tenté de penser les deux ensemble, qui est à ce moment entièrement impliqué dans les aventures collectives et militantes de SLON et d’ISKRA ait rendu possible le film de cet inconnu, jeune juif tunisien débarqué en France avec un désir éperdu de cinéma, pas un sou ni de connexion dans le milieu professionnel, est d’une logique proche d’un Destin. Mais Scialom, avec la caméra prêtée par Marker et une sorte d’énergie inspirée qui, au vu du résultat, ressemble à une transe, ne fait rien comme convenu – ni côté esthétique, ni côté politique. Il fait un poème incantatoire et fragmenté. Quelque chose qui évoque les grands romans de William Faulkner, pas moins.

Tahar, un jeune arabe, sur un bateau qui arrive de Tunisie à Marseille. Le paquebot s’appelle Avenir. Une voix qui dit le doute, l’incompréhension. La bande son est une missive-soliloque, adressée par Tahar à ce frère emprisonné bien plus loin, au Nord, à Paris, pour un crime inexplicable, qu’il n’a peut-être pas commis, qui n’a peut-être pas eu lieu. Un fantôme de femme blonde. Les signes de la misère, de la solidarité, de la solitude. Les stigmates de la haine de l’autre, haine aux innombrables visages. Un noir et blanc comme du gris qui vibre et paraît brûler. Elle brûle d’une folie, mais laquelle ? Celle du racisme, celle de l’exil, celle du désir ? Celle de Tahar, celle du frère qu’on croyait connaître, celle des autres, celle du monde ? Je simplifie, je pose un peu des choses côte à côte, le film ne fait pas ça. Il avance et danse et hésite, accélère et rompt, il crie et murmure et chantonne sa tristesse, sa colère.

Au cinéma, Jean Vigo, Luis Buñuel, Pier Paolo Pasolini, Glauber Rocha, les grands cinéastes japonais contemporains du film (Oshima, Imamura, Yoshida) avaient parcouru des territoires comparables. En France depuis la Libération, personne. Film surréaliste ? Oui, mais pas du côté des imageries décoratives et symboliques que ce terme suggère désormais, au cinéma plus encore qu’ailleurs. Surréaliste avec la violence du Man Ray de La Coquille et le Clergyman, du Cocteau du Sang d’un poète. « J’ai fait semblant de tout » dit la voix du jeune homme perdu dans une ville qu’il ne comprend pas, une enquête qui lui échappe, des repères qui sont des leurres. Sa simulation répond à l’instabilité des espaces, à la labilité de l’écoulement du temps, aux incessants risques de bifurcation. Quel est ce crime ? Qui était cette jeune femme qui évoque ce visage aimé entraperçu sur La Jetée (de Marker, justement), sur cette plage où on perçoit les échos des « coups brefs frappés à la porte du malheur » sur une autre plage, celle de L’Etranger de Camus, ou la sarabande de La Plage du désir de Rui Guerra.

Jamais la réalité du monde et de l’histoire ne disparaissent dans cette trajectoire qui semble rompre avec le fil du temps, la logique des événements, voir la matérialité de ce qui est visible, corps fantomatiques, incertitude chronologique, grain et défauts de l’image qui interrogent sa nature même d’enregistrement des acteurs, de représentation des personnages.

Et voilà que par une fatalité poétique le film lui-même est entré dans un cercle d’incertitude critique, aux franges de la disparition, cet espace-temps instable, dangereux, qui travaille si magnifiquement, si justement son déroulement. Inachevé, privé de possibilité de finitions et de distribution, finalement renié par son auteur, seule possibilité pour lui de ne pas être brisé par l’échec qui a frappé le film avant même d’avoir eu une chance d’exister. Marc Scialom tourne la page, devient professeur d’italien à l’université, spécialiste de Dante, traducteur de Boccace. C’est sa fille, la réalisatrice Chloé Scialom, qui stricto sensu exhumera le film du néant, et c’est l’association Film Flamme à Marseille, grâce lui soit cent fois rendue, qui prendra en charge sa restauration, rendra possible sa réapparition, relayée par le festival FID-Marseille et le courageux distributeur Shellac. C’est une (autre) belle histoire, oui, mais qu a d’abord été une horrible histoire. Plus important que ce happy end est à nouveau cette cohérence, cette justesse entre un état du monde à la fois passé et aux échos contemporains évidents et le sort d’une œuvre d’art détruite et retrouvée. C’est une manière d’événement, pour le cinéma, et pour notre histoire commune et tout ce qu’elle ensevelit sans abolir. Tout cela est là qui palpite aujourd’hui sur quelques rares grands écrans de France. Bien fol qui se privera d’aller à cette rencontre.

Pour en savoir davantage: http://www.derives.tv/spip.php?article426&var_mode=recalcul

lire le billet

Les habits neufs de Bollywood

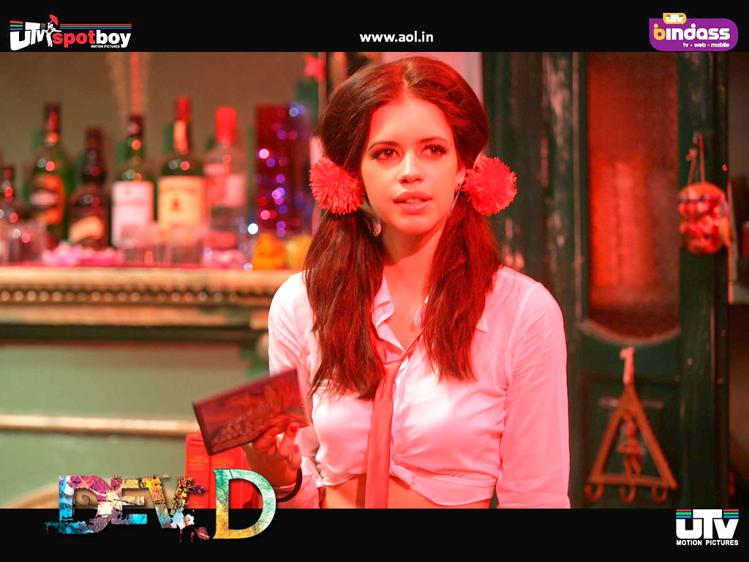

Kalki Koechlin dans Dev D. d’Anurag Khasyap

A l’occasion du Festival de Goa, mais bien loin des logiques festivalières, découverte des manières dont la plus prolixe industrie du cinéma du monde invente ses propres chemins vers la globalisation, sans baisser la tête devant Hollywood.

Les génériques des films de Bollywood sont si longs qu’on les coupe en plusieurs morceaux répartis dans la première heure de film pour mentionner tous ceux qui ont droit d’apparaître en « générique de début » (le générique de fin est encore plus long, et donne lieu à des chants et numéros spécialement conçus pour l’accompagner). Cette avalanche de noms, y compris de sponsors, d’agences de marketing, de partenaires en communication et autres intervenants corporate contribuent à faire du cinéma hindi la forme sans doute la plus achevée de l’industrie.

A l’IFFI (International Film Festival of India), qui s’est tenu à Goa du 23 novembre au 3 décembre, l’apparent œcuménisme qui fait voisiner produits de Bollywood, films indiens d’auteur, productions des autres régions et parlées en d’autres langues du sous-continent (Bengali, Tamil, Telugu, etc.) et films venus du monde entier n’accuse au contraire que l’immense distance qui sépare les machines fabriquées industriellement à Bombay de tous les autres films – quelles que soient les considérables différences entre eux. Membre du jury de ce quarantième jury, j’ai participé à la désignation parmi les quinze films en compétition des lauréats, dont un très beau film taïwanais, No puedo vivir sin ti de Leon Dai, et A Brand new Life de la franco-coréenne Ounie Lecomte.

No puedo vivir sin ti de Leon Dai, Paon d’or du 40e IFFI

La remise des prix, dans l’indifférence polie d’une assistance qui n’avait vu aucun des films récompensés, comme la fréquentation des salles témoignaient que les films que nous avions à juger et les grandes productions de Bollywood présentées dans une section à part n’étaient pas seulement très différents : ils n’appartiennent pas au même univers cinématographique – le fossé étant infiniment plus large que celui qui sépare par exemple les blockbusters hollywoodiens des films en compétition à Cannes.

Le cinéma indien, grâce notamment à l’efficacité de Bollywood, conserve la mainmise sur son propre marché – même si, dans leurs régions et langues respectives, les cinématographies des autres états de l’Inde obtiennent eux aussi d’énormes succès publics. Après avoir tout tenté pour s’y implanter, Hollywood a, au moins pour l’instant, jeté l’éponge, et les Majors américaines préfèrent investir dans des films locaux et s’assurer une part de ce marché florissant avec des productions home made. Les Indiens ne se privant d’ailleurs pas de retour à l’envoyeur, puisque c’est le plus grand conglomérat indien, Reliance, qui finance désormais les productions de Steven Spielberg.

Cela ne signifie évidemment pas que Bollywood reste enfermé dans un univers étanche. Il y a longtemps que les fabricants de films ont ajouté d’abord des touches exotiques venues d’Europe et des Etats-Unis, puis des ingrédients significatifs importés de l’entertainment occidental : la musique s’est électrifiée, les chorégraphies ont emprunté au rock, puis au hip-hop , au rap et la techno, les corps bodybuildés de certaines stars ont fait concurrence aux formes plus enveloppées des jeunes premiers classiques, les poursuites en moto et les bagarres calibrées ont trouvé leur place dans les scénarios des interminables mélodrames chantés et dansés que sont toujours l’immense majorité des films de Bollywood. Même si le polar ou la comédie s’y taillent une part plus importante qu’autrefois, mais sans remettre en cause les fondamentaux musicaux.

Longtemps ces ajouts étaient des pièces rapportées, cherchant avec plus ou moins d’habileté à combiner des attraits hétérogènes. La découverte à Goa des quelques films récents suggère d’autres évolutions. Très sombres tous les deux, dans une imagerie très retravaillée en numérique pour altérer les couleurs et les matières, Dev D. d’Anurag Kashyap et Kaminey de Vishal Bharadwaj sont des exemples impressionnants de ce qu’on pourrait définir comme une mutation : le passage d’un assemblage de pièces rapportées occidentales et de fondamentaux du schéma indien à la digestion par Bollywood d’ingrédients extérieurs.

Dev (Abhay Deol) et Paro (Mahi Gill), qui s’aiment depuis l’enfance, éternellement séparés par le destin et leurs passions.

Dev D. est exemplaire en ce qu’il reprend un récit immensément populaire en Inde, la romance de l’amour impossible Devdas, déjà quatre fois porté à l’écran avec un immense succès.

Dev D. n’est pas seulement une transposition dans l’Inde contemporaine, urbaine, à la fois violente, miséreuse et hightech. Le scénario désarticule le récit en trois histoires volontairement heurtées. Il invente san complexe une relation inédite à une très jeune fille filmée victime de sexting (son image volée en plein ébats sexuels diffusée par MMS auprès des élèves de sa classe et sur Internet) et devenue une prostituée bien dans sa peau. Elle est interprétée par une actrice née (à Pondichéry) de parents français, Kalki Koechlin, assumant le rôle classique de la courtisane Chandramukhi, modernisé en Chanda. Le film mobilise un groupe de rap très indien aux interventions impressionnantes, à la fois brutales et très distanciées. De même les manières de filmer, de monter, de sonoriser incluent de manière agressivement efficace le vocabulaire du clip et l’imagerie rentre-dedans à la Trainspotting (de Dany Boyle, salué au générique, lui qui est devenu un héros ambigu en Inde, où on ne sait toujours pas très bien s’il faut se féliciter que Slumdog Millionnaire ait valu un triomphe commercial et une moisson d’oscars à un film tourné en Inde ou déplorer que ce soit un Anglais qui ait utilisé à son avantage les décors et les archétypes locaux – seule la musique, signée d’un grand compositeur de Bollywood, A.R. Rahman, et elle aussi oscarisée, fait l’unanimité).

Le frère gangster qui zozote et le frère amoureux qui bégaie: Shahid Kapur dans son double rôle de Kaminey (à droite avec star féminine Priyanka Chopra)

Quant à Kaminey (Scoundrels, « voyoux »), il reprend des mécanismes-types de Bollywood, comme les frères jumeaux aux destins d’abord antagonistes qui finiront par se rejoindre.

Mais c’est service d’une intrigue étonnamment complexe, conçue par un cinéaste qui a transposé Shakespeare dans le monde de l’Inde contemporaine, Macbeth et Othello devenant les films de gangsters Maqbool et Omkara. Kaminey est lui aussi un film de gangsters, ouvertement influencé par Scorsese et Michael Mann. Mais aussi une dénonciation ouverte de la corruption policière, et une mise en garde explicite contre les dangers de l’extrême droite nationaliste dans la région même de Bombay – ou de Mumbai, comme la ville doit être nommée selon les nationalistes, au pouvoir dans cet état, et qui cherchent à imposer le mot y compris par voie de justice ou par la force. Une grande partie de l’industrie du cinéma s’oppose ouvertement, mais pas toujours avec succès, à cette exigence qui fait partie des stratégies de tension du parti BJP et de ses excroissances encore plus extrémistes.

Les chansons de Kaminey, aux paroles proches des habituels lyrics bollywoodiens mais aux arrangements saturés de basses techno, participent de cet alliage nouveau, tout comme le physique du (double) jeune premier Shahid Kapur, nouvelle coqueluche des fans de l’Inde toute entière, et qui ressemble plus à Tom Cruise qu’à Shahrukh Khan.

Bollywood, comme l’Inde d’une manière plus générale, a compris la mondialisation, et les avantages qu’elle peut en tirer. Après avoir paru se laisser envahir par des signes extérieurs d’américanisation, l’impression est plutôt d’une absorption à son avantage. Qui se double d’une attitude offensive vers l’étranger, y compris le territoire jusqu’alors inexpugnable des Etats-Unis. Non content de financer Spielberg, le groupe Reliance, qui possède la plus grande chaine de salles en Asie à l’enseigne BIG n’ pas seulement annoncé l’ouverture de son 500e écrans le 1er décembre (en Malaisie). Il annonçait simultanément l’ouverture l’an prochain d’une chaine de 200 salles aux Etats-Unis.

Mais l’industrie indienne semble aussi capable d’échapper à la bipolarisation en se focalisant sur la rivalité avec Hollywood. Jouant avec efficacité des possibilités de métissages tout en se prémunissant de l’invasion américaine voire en se lançant dans des opérations en sens inverse, elle s’intéresse aussi à l’autre grande puissance – au moins potentielle dans le domaine du cinéma… Non non, pas l’Europe, mais la Chine.

Gordon Liu et Deepika Padukone dans Chandni Chowk to China

Gordon Liu et Deepika Padukone dans Chandni Chowk to China

En témoigne un curieux film (découvert celui-là hors festival), Chandni Chowk to China de Nikhil Advan. Il s’agit cette fois de mêler Bollywood aux films d’arts martiaux, la greffe est aussi artificielle que l’étaient les premiers mélanges avec Hollywood, mais le signal est clair. Avec la complicité de Warner, qui avait déjà concocté la greffe occidentalo-chinoise de Tigres et dragons, et d’ailleurs avec le même grand maître es arts martiaux, Huen Chiu-Ku, Chandni Chowk to China est construit d’une des grandes stars de Bollywood , Akshay Kumar, qui se trouve être également un grand praticien de kungfu (et avoir été un cuisinier réputé avant de devenir acteur).

Akshay Kumar dans Chandni Chowk to China

Si le film est sorti dans l’indifférence du public et sous l’ironie des critiques aux Etats-Unis, il a été un triomphe uen Inde, où le public a adoré voir Kumar, petit marchand de légumes dans une échope de Chandni Chowk, quartier populaire de Delhi, se transformer en combattant émérite grâce aux enseignements combinés d’un « guru » et d’un « sifu » (un « maître » indien et un chinois). Après avoir réconcilié les deux sœurs jumelles devenues une Chinoise et un Indienne et avoir, grâce à aux enseignements des maîtres combinés à ses gestes professionnels de vendeur de rues, il défait le méchant (interprété par le grand acteur de films d’arts martiaux Gordon Liu, le héros des classiques de Liu Chia-liang comme La 36e Chambre de Shaolin) qui opprimait un village au pied de la Grande Muraille. A la toute fin, le héros indien est sollicité… par des villageois africains pour venir aussi se battre à leurs côtés. Au premier abord, cela ressemble seulement à un gag absurde. Mais Reliance annonce le lancement d’un circuit de salles BIG aussi sur ce continent. Suspense…

lire le billetUne place dans le cadre

A la fois exposition, ensemble de films et livre, “Portraits Autoportraits” de Gilles Porte pose avec simplicité et précision les questions essentielles.

Depuis le 20 novembre, date du 20e anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, l’étonnant travail accompli par Gilles Porte et réuni sous le titre générique Portraits Autoportraits circule à travers le pays, à travers les ondes, et désormais dans le monde entier. Nom de code : SIMV pour « Syrine, Ibrahim, Malo, Valentin et tous les autres », d’après les prénoms des premiers enfants avec lesquels l’aventure a pris son élan. A la fois exposition, film, livre ( http://simv.over-blog.com ), ce projet est né à la maison, sur le mode le plus quotidien qui soit, inspiré à Gilles Porte par les dessins de sa fille Syrine dans son cahier d’écolière à la maternelle. Il devait le mener, d’abord de manière volontariste et solitaire, puis en suscitant autour de lui soutiens et adhésions, du 18e arrondissement de Paris en d’Italie puis en Colombie, du Kenya au Japon, du Groenland à Ushuaia…

Chemin faisant, le travail de photo et d’image s’est redoublé d’un autre de cinéma. C’est cet ensemble complexe et mouvant, sous son apparente simplicité, qui a conquis une reconnaissance aussi vaste méritée. Accrochés aux murs d’espaces publics dans 30 villes de France, les « montages » de dessins d’eux-mêmes au crayon blanc sur papier noir par des enfants du monde entier accompagnés à chaque fois de leur portrait photographié par Gilles Porte, puis à nouveau la réalisation de leur autoportrait par de très jeunes enfants filmés à travers une plaque de verre pendant qu’ils dessinent ont suscité de nombreux commentaires, à ma connaissance tous élogieux (dont une pleine page du Monde du 15 novembre). Tout comme les petits films montrés dans les lieux d’exposition, diffusés par Arte et maintenant par TV5MONDE, ARTV (Canada), Canal Educarse (Argentine), Cuba Vision (Cuba), Halogen TV (USA), NHK (Japon), Odissea (Espagne), Planete Polska (Pologne), RAI (Italie), SBS (Australie), STV (Slovaquie), TSR (Suisse), YLE (Finlande).

Succès et reconnaissance, donc, au risque, peut-être, de perdre de vue la singularité et l’exigence de l’entreprise menée à bien par ce cinéaste, également photographe et chef opérateur : si le caractère « efficace » (au service des droits de l’enfant) est incontestable, et si ce qui est présenté séduit par le côté souvent mignon, rigolo ou touchant des gamins photographiés et filmés, l’observation attentive de ce qu’a réalisé G. Porte mérite d’aller au-delà de ces aspects utiles ou attrayants, sans les renier d’ailleurs.

Connu surtout jusqu’à présent comme co-réalisateur avec Yolande Moreau de Quand la mer monte, qui après son succès inespéré en salle avait obtenu une belle récolte de Césars en 2005, Porte est un artiste aux multiples activités et engagements (http://www.gillesporte.fr/Textes/Accueil.htm ), qui réfléchit avec acuité les enjeux et ressources politiques des arts de l’image qu’il pratique. C’est bien ce qui est à l’œuvre dans « l’opération SIMV ». Et c’est ce qu’avait très tôt remarquablement mis en évidence un texte d’une autre réalisatrice, Licia Eminenti, texte paru dans les Cahiers du cinéma n° 641 de janvier 2009. Comme il n’y a pas de raison de paraphraser ce qui a été si bien dit, j’en reproduis ici de larges extraits, en remerciant Licia de m’y avoir autorisé :

« Le geste de Gilles Porte, qui est celui de mettre ses outils d’opérateur et sa sensibilité de cinéaste à disposition de l’expression créative des enfants, relève de la justesse de l’intuition et c’est cela qui fait le bien fondé de la démarche : « Donner à chaque enfant des outils pour exprimer sa place dans le cadre. » Vers l’âge de trois ans, l’enfant commence à se dessiner. Ce regard qu’il pose sur lui-même naît et se développe à travers le regard qui est posé sur lui, et c’est de ce croisement de regards que se fonde l’image de soi. C’est à partir du ressenti de sa place la plus intime « dans le cadre » et de l’expression de celle-ci, que l’enfant qui est en nous se construit.

Ainsi, « Crayon blanc sur papier noir », l’enfant se dessine. Ces autoportraits en guise de bonhommes nous interpellent et c’est à tout un chacun de se les approprier à l’aide des outils qu’il possède. Ces portraits ne peuvent nous parler que dans la langue que l’on connaît, mais ils peuvent aussi l’enrichir, pousser un peu plus loin ses frontières. Les dessins sont doublés de la photo de l’enfant. « Double langage », qui invite à saisir ce qui colle et ce qui ne colle pas dans ce jumelage, il ouvre une interrogation entre ce que l’enfant paraît dans le cadre social et ce que l’enfant fait apparaître de soi dans le cadre de son dessin. Sommes-nous prêts à écouter le « m’as-tu vu ? ».

Depuis la nuit des temps, l’enfant toujours nous questionne. La meilleure manière de ne pas entendre l’écho de sa voix en nous, c’est de répondre : « Ce n’est qu’une histoire d’enfants. » La meilleure manière de donner du corps à sa voix, c’est de lui faire une place dans le cadre, celui de notre journée, de notre expérience, de notre histoire, de notre chemin. (…)

Qu’est-ce que cela rapporte le projet de Gilles en termes d’euros investis et d’euros rentables ? Calculettes à la main on ne va pas aller très loin, le dessin d’enfant n’est pas coté en bourse et ne connaît pas de marché sur la place publique. Notre ministre pourra en plus nous rétorquer que c’est à l’Education nationale de faire le travail de formation de l’enfant. D’ailleurs l’idée de Gilles Porte est bien née du cahier de bonshommes de sa fille, scolarisée en maternelle.

Pourtant son geste, l’efficacité de sa démarche c’est justement de ne pas se situer dans un programme scolaire, dans une rentabilité scolaire. Sans rien enlever au travail que maints éducateurs et enseignants font, avec professionnalisme et dévotion à l’intérieur des établissements scolaires, la formation d’un enfant dépasse l’enceinte des murs scolaires, ainsi que les périmètres de l’environnement familial. Un enfant a besoin de rencontres, d’échanges, de cadres les plus diversifiés qui soient, pour s’exprimer, travailler ses peurs, dire ses angoisses, partager ses joies. Tout est lieu pour former un enfant.

La force culturelle de l’action de Gilles Portes, c’est justement de marcher dans un chemin parallèle, d’aller chercher l’enfant là où il est, pour ce qu’il est et de le faire parler librement. « Librement » veut dire sans souci d’être bon, sans souci de faire bien, de plaire aux parents, de satisfaire la maîtresse, d’avoir une bonne note, c’est lui, l’enfant, qui se la donne. Et cette place, la seule qui peut ouvrir un vrai dialogue avec l’enfant, nous parle de ce qui est et non pas de ce qui devrait être selon des paramètres de rentabilité.

C’est justement là l’intérêt de l’action culturelle : ses démarches transversales, ses propositions d’accompagnement et de soutien éducatif, son investissement dans de lieux parfois « difficiles », sa possibilité d’élargir l’institutionnel, de le questionner, de proposer des alternatives, d’essayer des chemins de traverse . Elle demande un investissement humain, professionnel et budgétaire à la hauteur de l’enjeu démocratique et il n’y a aucune raison pour que chaque euro investi dans ce domaine ne soit pas considéré comme un euro « utile ».

lire le billet