Découverte du gène “Elephant Man”

De quoi souffrait Joseph Merrick (photo ci-dessus), qui a inspiré le célèbre film de David Lynch, Elephant Man

De quoi souffrait Joseph Merrick (photo ci-dessus), qui a inspiré le célèbre film de David Lynch, Elephant Man? Après avoir écarté l’hypothèse de l’éléphantiasis et celles de la neurofibromatose de type I, les chercheurs pensent aujourd’hui que l’homme qui, pendant des années, vécut l’existence dégradante de phénomène de foire, était atteint du syndrome de Protée. C’est une maladie très rare, qui ne touche que quelques centaines de personnes de par le monde et se caractérise par des excroissances, souvent asymétriques, de tissus de toutes sortes (os, peau, graisses, tissu conjonctif, etc.), des mégadactylies, des anomalies vertébrales ainsi que des malformations vasculaires.

Après une longue enquête, la cause de ce syndrome grave et invalidant vient d’être identifiée et révélée dans une étude internationale signée par une quarantaine de chercheurs et publiée le 27 juillet dans The New England Journal of Medicine. L’hypothèse d’un gène défectueux a été avancée depuis longtemps mais son identification a posé de nombreux problèmes. La rareté de la maladie et le fait qu’on ne la trouve pas dans les lignées familiales sont les plus évidents. On connaît par exemple le cas de deux vrais jumeaux dont un est victime du syndrome de Protée et l’autre pas. Autre difficulté, l’affection semble avoir une structure dite en mosaïque : certaines cellules des patients sont saines et d’autres porteuses de la mutation génétique. La raison tient probablement au fait que la mutation surgit in utero dans quelques cellules de l’embryon et ne touche par la suite que les parties du corps originaires de ces cellules mutantes.

Les chercheurs ont donc dû prélever, sur six patients, des cellules dans les zones visiblement touchées et d’autres dans les régions a priori dénuées de problèmes. Ils ont ensuite séquencé les parties de l’ADN qui codent pour les protéines et chercher les différences. Des comparaisons ont aussi eu lieu avec d’autres malades et des individus sains. A l’arrivée, ils se sont aperçus qu’une “faute de frappe” dans le gène AKT1 se retrouvait dans les cellules touchées et était absente des cellules saines. Cette unique mutation, dans un gène qui code pour une protéine participant au contrôle du cycle cellulaire et à la croissance, semblent suractiver ladite protéine. Le gène en question est connu des chercheurs car il est impliqué dans certains cancers et des médicaments ont été conçus pour cibler la protéine qu’il fait fabriquer. Toute la difficulté d’un éventuel traitement consistera à réguler cette protéine uniquement dans les cellules malades sans toucher à son expression dans les cellules saines.

Maintenant que la cause de la maladie est identifiée, il est enfin temps de s’intéresser de nouveau à Joseph Merrick, mort en 1890 à l’âge de 27 ans, probablement en raison de l’hypertrophie de sa tête. En effet, on n’a toujours pas l’assurance que ce patient célèbre souffrait bien du syndrome de Protée, dont il fait pourtant figure d’archétype. Pour résoudre une énigme scientifique vieille de plus d’un siècle, l’équipe de chercheurs a obtenu l’autorisation de travailler sur des échantillons provenant de son squelette qui a été conservé au Royal London Hospital. Toute la difficulté sera de trouver du matériel génétique non dégradé par le temps. Une première tentative a échoué, rapporte Science sur son site Internet, car l’ADN était trop fragmenté pour “parler”. Mais les scientifiques ne veulent pas s’arrêter si près du but et comptent bien renouveler rapidement l’expérience. Pour refermer définitivement un des dossiers médicaux les plus célèbres de l’histoire.

Pierre Barthélémy

lire le billetLa sélection du Globule #51

– C’est comme un cœur qui fonctionne, mais sans battre. Il s’agit d’un système de double pompe centrifuge qui, après avoir été testé avec succès sur quelques dizaines de veaux, a été implanté pour la première fois dans la cage thoracique d’un homme gravement malade, souffrant d’amylose. Le patient est décédé au bout d’un mois, non pas en raison de problèmes cardiaques mais parce que sa maladie s’était aussi attaquée à son foie et à ses reins. L’opération a été menée au Texas Heart Institute, où le premier cœur artificiel avait été greffé en 1969.

– C’est comme un cœur qui fonctionne, mais sans battre. Il s’agit d’un système de double pompe centrifuge qui, après avoir été testé avec succès sur quelques dizaines de veaux, a été implanté pour la première fois dans la cage thoracique d’un homme gravement malade, souffrant d’amylose. Le patient est décédé au bout d’un mois, non pas en raison de problèmes cardiaques mais parce que sa maladie s’était aussi attaquée à son foie et à ses reins. L’opération a été menée au Texas Heart Institute, où le premier cœur artificiel avait été greffé en 1969.

– Tous les indicateurs océaniques sont en train de passer au rouge, ce qui fait dire aux experts qu’une grande partie de la vie marine pourrait disparaître. Et cela pourrait arriver dans une génération.

– J’ai beaucoup parlé, sur Slate, du tsunami du 11 mars au Japon. La facture de cette catastrophe naturelle vient de tomber : près de 150 milliards d’euros, sans compter, lit-on sur le site Internet du Monde, “les perturbations pour l’activité économique ni les conséquences de l’accident nucléaire de Fukushima”.

– Encelade, un satellite gelé de Saturne, renforce sa place de bon candidat pour la recherche d’une forme de vie extraterrestre (derrière la mythique Mars) : de plus en plus d’éléments indiquent qu’il pourrait receler un océan salé sous sa croûte gelée.

– En 2009, un fait divers peu commun avait fait couler beaucoup d’encre en Allemagne : lors du cambriolage d’un grand magasin, un des voleurs avait laissé un peu d’ADN. Un homme correspondant à l’empreinte génétique fut retrouvé mais, manque de chance pour la justice, il avait un frère jumeau… doté du même matériel génétique. Dans l’incapacité de prouver lequel des deux avait commis le forfait, on fut obligé de les laisser tous les deux en liberté, pour ne pas risquer d’emprisonner un innocent. Une telle histoire pourrait ne plus se reproduire car une étude publiée par PLoS ONE a montré que, bien dressés, des chiens policiers pouvaient faire la différence, sans se tromper, entre les odeurs de deux vrais jumeaux.

– Lundi matin, un astéroïde gros comme un autocar devrait passer à seulement 12 000 kilomètres de la Terre.

– On s’en sert déjà dans des voitures mais ce “biocarburant” va passer à la vitesse supérieure en faisant voler des avions de la compagnie KLM. De quoi s’agit-il ? D’huile de friture usagée.

– Pour finir, cette “expérience” originale : la construction d’une horloge géante un peu spéciale a commencé au Texas. Elle est censée donner l’heure pendant dix mille ans. Mais y aura-t-il encore quelqu’un pour la lire ?

Pierre Barthélémy

lire le billet

Offensive anti-IVG aux Etats-Unis

Depuis le succès des Républicains en 2010 aux élections américaines de mi-mandat, le mouvement “pro-life”, c’est-à-dire anti-avortement, a lancé une offensive de grande envergure. Un millier de mesures ont été prises, au niveau des états ou au niveau fédéral, pour restreindre le droit ou l’accès à l’avortement. Voici les trois dernières actions en date.

Depuis le succès des Républicains en 2010 aux élections américaines de mi-mandat, le mouvement “pro-life”, c’est-à-dire anti-avortement, a lancé une offensive de grande envergure. Un millier de mesures ont été prises, au niveau des états ou au niveau fédéral, pour restreindre le droit ou l’accès à l’avortement. Voici les trois dernières actions en date.

Dans l’Indiana, tout d’abord, le gouverneur républicain Mitch Daniels a signé, mardi 10 mai, une loi empêchant le Planning familial de son état de toucher des fonds fédéraux, qui constituent 20% de son budget, alors même que les interruptions volontaires de grossesse (IVG) ne représentent que 3% de son activité. Le gouverneur Daniels a clairement exposé les termes du chantage : “Toute organisation concernée par cette disposition pourra de nouveau recevoir les dollars du contribuable en cessant les avortements ou en se séparant de la partie qui les réalise.” M. Daniels est considéré comme un candidat possible aux primaires républicaines pour l’élection présidentielle américaine de 2012.

Deux jours plus tard, le 13 mai, les législateurs du Kansas, état dont le gouverneur Sam Brownback est lui aussi un républicain anti-avortement, ont voté une loi interdisant aux compagnies d’assurance de proposer des contrats généralistes couvrant les frais des IVG. Seule exception à la règle : que la vie de la patiente soit en danger. Autrement, les femmes voulant se faire rembourser ces frais devront souscrire un contrat spécifique… Sam Brownback, qui veut instaurer une “culture de la vie”, a déjà donné son aval à des lois imposant des restrictions aux avortements tardifs et exigeant des médecins d’obtenir l’autorisation des parents avant de pratiquer une IVG sur une mineure. La discussion sur le budget de cet état a également amputé de 300 000 dollars les ressources allouées au planning familial. Encore une fois, ce sont les familles à faibles revenus qui seront pénalisées. La nouvelle stratégie des pro-life est donc claire : frapper les femmes qui veulent avorter au porte-monnaie, pour forcer les plus pauvres à renoncer à l’IVG, ce qui fera autant de vies de “sauvées”. La démocrate Annie Kuether, membre de la chambre des représentants du Kansas, a déclaré à l’agence Associated Press : “Il y a clairement là un message disant que les femmes sont quantité négligeable. Je suis écœurée et fatiguée d’être traitée comme un citoyen de deuxième classe.” Pour rappel, c’est au Kansas qu’il y a deux ans, le 31 mai 2009, le médecin George Tiller a été tué d’une balle dans la tête alors qu’il était à l’église. Parce qu’il pratiquait des avortements dits tardifs, mais néanmoins légaux.

Dernière attaque en date contre le droit à l’interruption volontaire de grossesse aux Etats-Unis : à Washington, la chambre des représentants à voté la semaine dernière un amendement qui, s’il est approuvé par le Sénat et si le président Obama n’y met pas son veto, empêchera tout centre médical assurant la formation des professionnels de santé de recevoir des fonds fédéraux s’il enseigne les techniques d’avortement. Pour que les avortements s’arrêtent, plus besoin de tuer ou d’intimider les gynécologues-obstétriciens qui pratiquent des IVG, il suffit de ne plus les former…

Suite à cette nouvelle offensive anti-IVG, le site Salon.com a publié une lettre-témoignage intitulée : “Comment l’avortement m’a sauvé la vie”. Je la conseille à tous ceux qui lisent l’anglais et, pour les autres, j’en ai traduit de larges extraits ci-dessous. Son auteur s’appelle Mikki Kendall. Elle est mariée, a deux enfants, a déjà fait deux fausses couches, et elle raconte comment, alors qu’elle était enceinte de 20 semaines, une troisième fausse couche a bien failli la tuer. Son médecin l’avait avertie que c’était une grossesse à risque, mais son mari et elle avaient décidé de tout faire pour que cela se passe au mieux. Mais un jour, Mikki Kendall se met à saigner : elle est victime d’un décollement placentaire. Elle se rend dans un hôpital de Chicago, troisième plus grande ville des Etats-Unis. “Tout le monde savait que la grossesse ne pourrait être menée à terme étant donné la quantité de sang que je perdais, mais il a quand même fallu des heures pour que quelqu’un, à l’hôpital, fasse quelque chose. Le médecin de garde ne pratiquait pas d’avortements. Du tout. Jamais. En fait, aucune des personnes qui étaient de garde cette nuit-là n’en pratiquait. Pendant que j’attendais, une fournée ignorante d’étudiants s’était rassemblée pour m’étudier – un m’a carrément montré l’échographie de notre enfant mourant en me demandant si c’était une grossesse désirée. Plusieurs ont voulu m’examiner alors que j’étais alitée en train de saigner et de souffrir. (…) Une très gentille infirmière a risqué son poste en appelant une femme médecin de la Reproductive Health Clinic, qui n’était pas de garde, et lui a demandé de venir pour me sauver la vie.”

“Quand elle est arrivée, poursuit Mikki Kendall, j’allais très mal. L’hémorragie m’avait rendue presque incohérente, mais elle m’a quand même transférée dans une autre aile et m’a donné les antalgiques que personne d’autre ne m’avait fournis pendant les heures où j’avais crié. (…) Plus tard, j’ai découvert qu’elle avait pris mon mari à part alors qu’on m’amenait au bloc opératoire. Elle lui a promis qu’elle ferait de son mieux pour me sauver mais elle l’a averti qu’il était fort possible qu’elle échoue. Le médecin qui ne faisait pas d’avortements aurait dû la contacter immédiatement, elle ou toute personne capable de pratiquer l’intervention. Il ne l’avait pas fait. Ses étudiants non plus. Il paraît qu’il y avait eu un problème de communication et qu’ils pensaient qu’elle avait été prévenue, mais j’en doute. J’ignore si les objections de cet homme étaient d’ordre religieux ou pas ; tout ce que je sais, c’est que quand une femme perdant son sang lui a été amenée pour qu’il la soigne, il a refusé de faire la seule chose qui aurait stoppé l’hémorragie. Parce qu’il ne pratiquait pas les avortements. Jamais. Mes deux enfants à la maison ont failli perdre leur mère parce que quelqu’un a décidé que ma vie valait moins que celle d’un fœtus qui allait mourir de toute façon. (…) Après que ma famille a appris que j’avais eu recours à un avortement, j’ai reçu le coup de téléphone d’un(e) cousin(e) qui ressentait le besoin de me dire que j’avais eu tort d’intervenir dans le plan de Dieu. Et à ce moment-là, j’ai compris exactement quel genre de personnes jugeaient les choix de reproduction d’une femme.”

Un dernier mot, à ce sujet précisément. Au cours du débat sur l’adoption de la loi au Kansas dont j’ai parlé plus haut, la républicaine Barbara Bollier, pro-IVG malgré son appartenance politique, a demandé combien de temps avant une grossesse non désirée ou un viol les femmes devaient souscrire les contrats d’assurance pour se faire rembourser les frais de l’avortement. Un de ses “amis” républicains, Pete DeGraaf, lui a répondu ceci : “Il faut être prévoyant dans la vie, n’est-ce pas ?” Avant d’ajouter : “J’ai une roue de secours dans ma voiture.” Bien sûr, tomber enceinte après s’être fait violer, c’est comme crever un pneu de son auto, ça doit forcément vous arriver un jour ou l’autre, il faut s’y préparer et prévoir quelques frais. Un discours de macho ? Pas que. C’est dans la droite ligne des déclarations faites par une femme, Sharron Angle, républicaine elle aussi et candidate malheureuse au poste de sénateur du Nevada en 2010. Celle-ci s’était déclarée farouchement opposée à l’avortement, même en cas de viol ou d’inceste, parce que ce serait aller contre les plans de Dieu.

Pierre Barthélémy

lire le billet

Un diamant dans l’intestin

Ce ne sont pas toujours des maladies que les chirurgiens vont extirper de l’intérieur du corps humain. Un certain nombre de corps étrangers y pénètrent, le plus souvent par l’une ou l’autre extrémité de l’appareil digestif, mais aussi par la trachée ou l’appareil génital féminin. Il n’est pas rare de découvrir, dans des revues spécialisées, des cas pour le moins délicats, tant pour le patient qui doit expliquer comment ces objets sont arrivés là que pour le médecin, qui doit estimer le risque de perforation et décider s’il faut intervenir ou bien laisser travailler la nature quand il s’agit de petits objets ingérés. Cette solution est retenue dans 80 à 90 % des cas. Il n’est pas rare de trouver des pièces de monnaie, des piles, des prothèses dentaires, des petits os ou des coquilles. Il arrive aussi aux pêcheurs d’avaler l’hameçon qu’ils tiennent entre leurs lèvres ou aux maladroits de gober leur brosse à dents. Si on avance dans l’exotisme, ce sont aussi des couverts que l’on retrouve à l’intérieur de certaines personnes qui ont la manie de manger des objets, comme cette dame qui avait avalé 78 cuillers et fourchettes. La preuve par l’image :

Ce ne sont pas toujours des maladies que les chirurgiens vont extirper de l’intérieur du corps humain. Un certain nombre de corps étrangers y pénètrent, le plus souvent par l’une ou l’autre extrémité de l’appareil digestif, mais aussi par la trachée ou l’appareil génital féminin. Il n’est pas rare de découvrir, dans des revues spécialisées, des cas pour le moins délicats, tant pour le patient qui doit expliquer comment ces objets sont arrivés là que pour le médecin, qui doit estimer le risque de perforation et décider s’il faut intervenir ou bien laisser travailler la nature quand il s’agit de petits objets ingérés. Cette solution est retenue dans 80 à 90 % des cas. Il n’est pas rare de trouver des pièces de monnaie, des piles, des prothèses dentaires, des petits os ou des coquilles. Il arrive aussi aux pêcheurs d’avaler l’hameçon qu’ils tiennent entre leurs lèvres ou aux maladroits de gober leur brosse à dents. Si on avance dans l’exotisme, ce sont aussi des couverts que l’on retrouve à l’intérieur de certaines personnes qui ont la manie de manger des objets, comme cette dame qui avait avalé 78 cuillers et fourchettes. La preuve par l’image :

Le contenu, l’argenterie. Il a fallu opérer pour la récupérer mais je ne pense pas qu’il y ait eu dépôt de plainte.

Le contenu, l’argenterie. Il a fallu opérer pour la récupérer mais je ne pense pas qu’il y ait eu dépôt de plainte.

Puisqu’on est dans les radiographies, voici un autre cliché pour le moins évocateur :

Non, vous ne rêvez pas, il s’agit bien d’une sorte de canette et je n’ose imaginer l’embarras du monsieur qui est venu se la faire enlever à l’hôpital…

Non, vous ne rêvez pas, il s’agit bien d’une sorte de canette et je n’ose imaginer l’embarras du monsieur qui est venu se la faire enlever à l’hôpital…

Le corps humain peut donc dissimuler bon nombre d’objets. Les narcotrafiquants (et la police) le savent depuis longtemps, avec la pratique des “mules”, qui avalent ou s’insèrent des boulettes de drogue empaquetées dans des préservatifs, comme le montrait le beau film Maria, pleine de grâce de l’Américain Joshua Marston. Le risque étant que le condom se rompe et que la mule meure d’overdose.

A tous ces exemples vient s’ajouter un nouveau cas d’école, relaté en avril par une équipe suisse dans le journal Case Reports in Gastroenterology. C’est l’histoire d’un cambriolage raté qui tourne quasiment au gag. Un agent de sécurité découvrit un voleur en train de dérober un beau diamant. Pour se défendre sans perdre le caillou, le malfrat mit la pierre dans sa bouche et l’avala, se disant sans doute que s’il s’en tirait, il finirait bien par récupérer ce Youkounkoun d’une nouvelle espèce. Mais tout ne se passa pas comme il l’espérait et ce fut la police qui, après l’avoir arrêté, se mit à guetter au trou… Ses selles furent aussi surveillées qu’une garden-party à l’Elysée. Mais le voleur avait le transit paresseux et le diamant, qui avait l’éternité devant lui, ne voulut pas se laisser évacuer. Comme le recommandent à la fois la pratique médicale et la police scientifique en cas d’ingestion d’objet dur, l’homme fut conduit à l’hôpital pour une radiographie abdominale, afin de localiser l’objet du délit :

Le diamant était bien là, quelque part dans la première partie du gros intestin. Il lui restait encore bien du chemin à parcourir avant de trouver la sortie et les médecins ne voulaient pas administrer de laxatif pour ne pas risquer de perforation intestinale. Mais la justice n’était pas patiente et la cour ordonna de récupérer la pierre précieuse. Une coloscopie fut donc pratiquée, en présence d’officiers de police, avec succès. Si l’article médical se félicite de cette première, il ne dit pas dans quel joyau ni sur quelle femme a atterri ce diamant que la médecine est allée chercher dans des entrailles…

Le diamant était bien là, quelque part dans la première partie du gros intestin. Il lui restait encore bien du chemin à parcourir avant de trouver la sortie et les médecins ne voulaient pas administrer de laxatif pour ne pas risquer de perforation intestinale. Mais la justice n’était pas patiente et la cour ordonna de récupérer la pierre précieuse. Une coloscopie fut donc pratiquée, en présence d’officiers de police, avec succès. Si l’article médical se félicite de cette première, il ne dit pas dans quel joyau ni sur quelle femme a atterri ce diamant que la médecine est allée chercher dans des entrailles…

Pierre Barthélémy

lire le billetQuestions autour du phénomène anti-vaccin

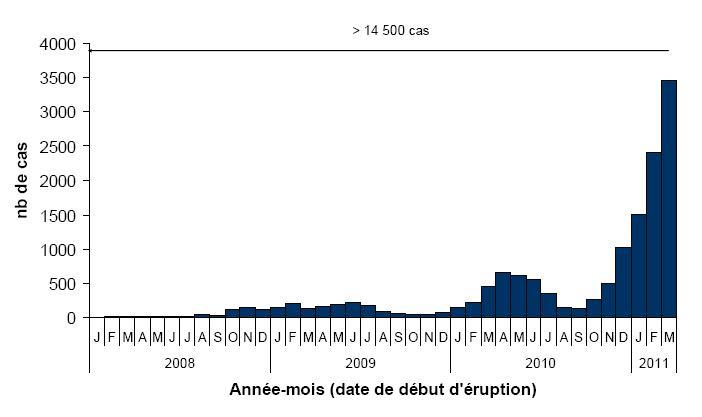

Jusqu’au 2 mai, c’est la semaine européenne de la vaccination. Une nouvelle fois, c’est sur le vaccin contre la rougeole (auquel sont associés les vaccins contre les oreillons et la rubéole, d’où l’acronyme ROR) que l’accent sera mis car la France n’arrive pas à se dépêtrer d’une épidémie qui a commencé en 2008 et ne cesse de prendre de l’ampleur, comme le montre le graphique ci-dessous, tiré d’un bilan effectué par l’Institut de veille sanitaire (InVS) :

Jusqu’au 2 mai, c’est la semaine européenne de la vaccination. Une nouvelle fois, c’est sur le vaccin contre la rougeole (auquel sont associés les vaccins contre les oreillons et la rubéole, d’où l’acronyme ROR) que l’accent sera mis car la France n’arrive pas à se dépêtrer d’une épidémie qui a commencé en 2008 et ne cesse de prendre de l’ampleur, comme le montre le graphique ci-dessous, tiré d’un bilan effectué par l’Institut de veille sanitaire (InVS) :

Ce bilan indique que 14 500 cas ont été déclarés. Le nombre réel de cas est probablement bien supérieur. La principale raison expliquant pourquoi le virus court, au point que la France est accusée de contaminer ses voisins européens, tient à une vaccination trop parcellaire, que déplore l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourtant, la vaccination n’est pas du luxe car la rougeole n’est pas bénigne : comme l’explique l’OMS, “les complications les plus graves dues à la maladie sont notamment la cécité, l’encéphalite, des diarrhées graves et la déshydratation qui s’ensuit, des infections auriculaires et des infections respiratoires graves comme la pneumonie. Jusqu’à 10% des cas de rougeole s’avèrent mortels chez les populations atteintes de niveaux élevés de malnutrition et ne pouvant recevoir des soins de santé adéquats.”

Ce bilan indique que 14 500 cas ont été déclarés. Le nombre réel de cas est probablement bien supérieur. La principale raison expliquant pourquoi le virus court, au point que la France est accusée de contaminer ses voisins européens, tient à une vaccination trop parcellaire, que déplore l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Pourtant, la vaccination n’est pas du luxe car la rougeole n’est pas bénigne : comme l’explique l’OMS, “les complications les plus graves dues à la maladie sont notamment la cécité, l’encéphalite, des diarrhées graves et la déshydratation qui s’ensuit, des infections auriculaires et des infections respiratoires graves comme la pneumonie. Jusqu’à 10% des cas de rougeole s’avèrent mortels chez les populations atteintes de niveaux élevés de malnutrition et ne pouvant recevoir des soins de santé adéquats.”

En 2010, sur les quelque 5 000 personnes touchées par la maladie en France, 30% se sont retrouvées à l’hôpital. Selon L’Express, la très grande majorité d’entre elles (95%) n’étaient pas vaccinées ou n’avaient subi qu’une seule injection alors que deux sont nécessaires pour être protégé. Depuis le début de l’épidémie, on compte également quatre décès. On sait par ailleurs qu’une vaccination de 95% de la population peut à terme permettre la disparition de la maladie comme c’est le cas en Amérique du Nord et du Sud. On est, en France, bien loin de ce chiffre puisque, selon les chiffres de l’InVS de 2005-2006, seulement 44% des enfants de 6 ans avaient été soumis à la double injection.

La question qui se pose donc est la suivante : si des pays moins riches et moins bien équipés sur le plan sanitaire que la France sont parvenus à se débarrasser de la rougeole, pourquoi n’y arrivons-nous pas ? Pourquoi la couverture vaccinale est-elle mauvaise ? Il y a bien sûr toujours une part de négligence, notamment dans le fait que beaucoup de parents se contentent parfois d’une seule injection alors que le calendrier vaccinal en prévoit deux, la première entre 9 et 12 mois, la seconde entre 12 et 24 mois. Mais cela ne suffit pas à expliquer le phénomène.

Etant donné que le ROR n’est pas obligatoire, mais simplement recommandé (ce qui en réalité devrait signifier “indispensable”), chacun est libre de vacciner ou pas ses enfants. Certains ne le font pas car ils pensent, à tort, que la rougeole est une maladie bénigne. D’autres parce qu’ils craignent les effets secondaires, alors que le rapport risque-bénéfice est clairement en faveur du vacciné. Autre raison que décrit Catherine Ducruet dans Les Echos, l’individualisme bien français qui aboutit au raisonnement suivant : « Je n’ai pas besoin de faire vacciner mon enfant, les autres le sont. » Enfin, comme le dit Didier Houssin, directeur général de la santé, cité dans le même article, « à la sous-estimation des maladies s’ajoute la perméabilité du public – mais aussi d’une partie du corps médical – aux médecines alternatives, voire aux courants anti-vaccination ».

Ce mouvement anti-vaccin est une réalité et il gagne du terrain aux Etats-Unis et en Europe. Pour ce qui concerne la France, le fiasco gouvernemental dans la communication sur le vaccin contre la grippe A/H1N1 en 2009-2010 n’y est sans doute pas étranger mais les racines de ce mouvement sont plus profondes. On se souvient notamment de la controverse, à la fin des années 1990, sur un éventuel lien, jamais prouvé, entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques. C’est à la même époque qu’une étude, dirigée par le chercheur britannique Andrew Wakefield, fait le rapprochement entre le ROR et des cas d’autisme. On sait aujourd’hui que ce médecin, qui touchait de l’argent de l’industrie pharmaceutique, avait délibérément falsifié ses données, raison pour laquelle personne n’était parvenu à reproduire ses résultats. Wakefield a depuis été interdit d’exercer la médecine. Mais le soupçon a mis une dizaine d’années à être lavé et, comme toujours dans ce genre de cas, le mal est fait et les médias ont été beaucoup moins bruyants lorsque le scandale s’est évaporé que lorsque l’article original est paru dans The Lancet…

Le problème, c’est que cette atmosphère de soupçons et de rumeurs, contre laquelle il est déjà par nature difficile de lutter, est entretenue par un petit courant d’activistes anti-vaccins. Aux Etats-Unis, on y retrouve des promoteurs de médecines dites naturelles comme Mercola.com ou le National Vaccine Information Center. Tous les deux viennent d’ailleurs de s’offrir une campagne publicitaire sur un des fameux écrans de Times Square à New York, ce qui a provoqué un tollé dans le monde médical outre-Atlantique. L’égérie de ce mouvement est l’ancienne modèle de Playboy Jenny McCarthy, qui a vu un lien de cause à effet entre la vaccination et l’autisme de son fils. En France, pas encore de “célébrité” pour brandir le même étendard, mais un groupuscule recruté, comme l’a montré une enquête de Conspiracy Watch, chez les habitués des théories du complot, pour la plupart d’extrême-droite. Certains craignent que les médecins profitent de la vaccination pour injecter des puces sous la peau qui serviront aux juifs à prendre le contrôle de l’humanité, d’autres que les vaccins eux-mêmes soient des armes bactériologiques déguisées, le tout dans le but de réduire drastiquement le nombre d’humains sur la planète. Ce genre d’argumentation prêterait plutôt à rire mais, par la magie d’Internet, ces idées diffusent. Ainsi, une de leurs vidéos sur le vaccin de la grippe A/H1N1 a-t-elle été visionnée plus de 800 000 fois.

Chacun est évidemment libre de se faire vacciner ou pas. Ce que je crains cependant, et ce que l’on constate en partie avec cette épidémie de rougeole, c’est que ce genre d’élucubrations se nourrisse du rejet des experts auquel une partie de la société française s’adonne depuis quelques années. Nous sommes passés d’une image sans doute caricaturale où le progrès scientifique et technique allait apporter joie et prospérité à tous et où la figure du chercheur était respectée, car auréolée d’objectivité, à un autre extrême dont j’ai déjà parlé, une image où le savant joue les apprentis-sorciers au service secret de firmes industrielles puissantes qui le payent pour promouvoir les vaccins, les médicaments dangereux comme le Mediator, les téléphones portables aux ondes mortifères, le wifi, les OGM et les produits phytosanitaires, le nucléaire, les nanotechnologies et, maintenant, les sacrifices à faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Tous ces produits de la science ne sont pas forcément inoffensifs. Mais pour évaluer leurs vrais risques, il faut s’informer sans sombrer dans la paranoïa.

Pierre Barthélémy

Petite mise au point : après la publication de ce billet et ma participation, sur le même sujet, à l’émission de Mathieu Vidard, la Tête au carré, beaucoup d’auditeurs et de lecteurs s’en sont pris à moi en m’accusant d’avoir fait un gros amalgame avec le mouvement anti-vaccination et d’être vendu à l’industrie pharmaceutique (tout comme certains m’ont accusé, gratuitement, d’être vendu à Areva lorsque j’ai dit que la catastrophe nucléaire japonaise n’aurait pas de retombée significatives en France). Lisez attentivement mon texte (que j’ai repris en très grande partie dans l’émission) et vous vous apercevrez qu’il n’en est rien. J’ai bien spécifié qu’il y avait deux choses différentes : d’un côté ceux qui pour X raisons, ne faisaient pas vacciner leurs enfants contre la rougeole et, de l’autre, ceux qui faisaient la promotion active et souvent délirante de l’anti-vaccination. Et j’ai bien dit que chacun était libre de ses propres choix mais que, pour ma part, je préférais les choix qui résultaient d’une analyse objective. Voilà. Alors, oui, je pense que le vaccin contre la rougeole est une bonne chose parce qu’en seulement dix ans, il a évité le décès de millions d’enfants dans le monde. En revanche, je ne me prononcerais pas sur le vaccin contre la grippe A/H1N1 parce que 1/ il a été fait très vite 2/ on a vu aussi, très rapidement, que la dangerosité de cette grippe n’était pas celle qui nous avait été annoncée. Donc, j’aimerais bien qu’on ne me fasse pas dire ce que je n’ai pas dit, parce que c’est pire que l’amalgame dont on m’accuse.

Pour ce qui est de ma “complicité” avec l’industrie pharmaceutique. Je dirais tout d’abord que si j’étais payé par cette industrie, je ne serais probablement pas à écrire des piges les jours et des billets de blog la nuit pour nourrir ma famille. C’est un premier point. Ensuite, l’angle de ce billet (qui n’est même pas un article, on est sur un blog), c’était d’exposer les raisons de la non-vaccination contre le virus de la rougeole et pas du tout d’enquêter sur les industries pharmaceutiques avec lesquelles je n’ai aucun conflit d’intérêt, pas plus que j’ai de conflit d’intérêt avec le nucléaire comme d’autres lecteurs l’ont soupçonné.

D’un autre côté, il est vrai qu’il me serait beaucoup, mais alors beaucoup plus facile, d’écrire des petits billets pleins de sous-entendus ironiques sur les potentielles collusions entre Big Pharma et l’Etat : pas besoin de lire des articles de recherche, pas besoin de dénicher de rapports et d’études, de les lire, des les mettre en lien. Non, juste du jus de crâne et c’est bâché en une demi-heure. Si c’est cela que vous cherchez, du café du Commerce qui ne fait pas mal à la tête et ne fait que conforter l’ère du soupçon généralisé, vous ne le trouverez pas ici. Parce que, de la même manière que je déteste qu’on m’accuse sans preuve, je déteste accuser sans preuve.

Un dernier point : c’est tellement facile et lâche, dans l’anonymat des commentaires, d’attaquer gratuitement ceux qui osent prendre la parole pour défendre publiquement la science quand elle assume correctement sa mission, que je commence à en avoir plus qu’assez de tous ces internautes soi-disant experts qui ne donnent jamais aucune référence, ne signent pas de leur nom et s’adonnent avec délices au dénigrement et à la diffamation quand ce n’est pas carrément de l’insulte. Je suis pour le débat à partir du moment où il se fait de manière équitable et cordiale. Les lecteurs ne sont pas obligés d’être d’accord avec moi, et heureusement d’ailleurs. Simplement, pour le dire, il faut qu’ils y mettent et les formes et des arguments valables parce que je déteste la mauvaise foi et les preuves bidon qu’on me balance sans arrêt.

Quant à ceux qui me disent qu’ils sont très déçus et qu’ils ne me liront plus parce que je n’ai pas lissé leurs convictions dans le sens du poil, c’est leur choix. De toute manière, il y a des années que j’ai réalisé qu’on ne prêchait que les convaincus et que ce genre de texte ne pouvait faire changer d’avis qu’à une fraction infinitésimale de la population. Il est des jours où je me demande encore pourquoi je les écris alors que je pourrais passer mon temps à flotter sur mes petits textes rigolos et sans conséquence. Mais c’est précisément parce que je m’en prends plein la tête pour pas cher que je persiste, parce que si un journaliste scientifique ne parle pas des gros problèmes auxquels la science est confrontée, personne ne le fera.

Le Coca tue-t-il le sperme ?

Il y aura 125 ans le 8 mai que John Pemberton, un pharmacien d’Atlanta, a inventé le Coca-Cola. Vendu à l’époque en pharmacie, le soda est supposé avoir les vertus bénéfiques des boissons gazeuses et son créateur dit qu’il soigne l’addiction à la morphine (dont Pemberton était lui-même victime), la neurasthénie, les maux de tête et… l’impuissance. Deux de ses composants originels étant les feuilles de coca (contenant de la cocaïne) et les noix de cola (contenant de la caféine), on lui prête également des effets stimulants pour le cerveau.

Il y aura 125 ans le 8 mai que John Pemberton, un pharmacien d’Atlanta, a inventé le Coca-Cola. Vendu à l’époque en pharmacie, le soda est supposé avoir les vertus bénéfiques des boissons gazeuses et son créateur dit qu’il soigne l’addiction à la morphine (dont Pemberton était lui-même victime), la neurasthénie, les maux de tête et… l’impuissance. Deux de ses composants originels étant les feuilles de coca (contenant de la cocaïne) et les noix de cola (contenant de la caféine), on lui prête également des effets stimulants pour le cerveau.

La firme d’Atlanta dut d’ailleurs à ce sujet endurer un marathon juridique il y a un siècle, après avoir été poursuivie par le directeur du Bureau de chimie du département de l’agriculture. Ce dernier, Harvey Washington Wiley, menait une croisade contre la caféine qu’il accusait d’être un poison et une drogue. Après cinq ans, l’affaire se termina devant la Cour suprême des Etats-Unis, qui donna tort à Coca-Cola, exigea que l’entreprise paye les frais de justice et réduise le taux de caféine de son soda. Pourtant, le fabricant de boissons s’était adjoint les services de chercheurs pour montrer que son produit-vedette n’était pas dangereux. Des décennies plus tard fut commercialisée une version sans caféine.

On le voit à ce résumé historique, la réputation “sanitaire” de la boisson la plus connue du monde a toujours oscillé entre “tonique” et “poison”. Ce que personne n’aurait imaginé, c’est que certaines femmes s’en serviraient comme… spermicide post-coïtus. Comme le rapportait en 2008 Deborah Anderson, professeur de gynécologie-obstétrique et de microbiologie à Boston, dans le British Medical Journal, cette utilisation peu conventionnelle du soda s’est rencontrée surtout dans les années 1950 et 1960 par manque de moyens contraceptifs et notamment avant l’autorisation de la pilule. Cela dit, l’auteur souligne que cet usage perdure aujourd’hui. Même si le produit n’est pas dénué d’aspects pratiques (agitez la bouteille et insérez-la, le liquide gazeux fera le reste…), il n’est pas vraiment conseillé de se faire une douche vaginale au Coca-Cola.

Tout d’abord, le soda attaque les cellules de l’organe femelle de la copulation et leur fait perdre une partie de leur imperméabilité, le tout rendant le vagin plus sensible au virus du sida. Ensuite, le sucre contenu dans la boisson peut favoriser les infections fongiques ou bactériennes et avoir des effets négatifs sur le lactobacille, un élément important de la flore vaginale (ce n’est pas une raison suffisante pour remplacer le Coca classique par du Light…). Enfin, et c’est sans doute le plus important, les effets spermicides du Coca-Cola ne sont pas vraiment avérés. Une première étude, menée en 1985 par une équipe dont Deborah Anderson faisait partie, avait montré, in vitro, qu’avec un rapport de cinq volumes de soda pour un volume de sperme, les spermatozoïdes étaient immobilisés en une minute. Une seconde étude, menée deux ans plus tard à Taïwan, toujours in vitro, a révélé une efficacité bien moindre.

De toute manière, même si les qualités spermicides du Coca étaient bonnes, étant donné que les spermatozoïdes parcourent jusqu’à 3 millimètres par minute, nul doute que la douche vaginale après le rapport sexuel ne pourrait venir à bout de tous les prétendants à l’ovule et que certains se seraient déjà mis à l’abri dans le col de l’utérus (où d’autres dangers les attendent). Une manière de remédier à cela serait d’utiliser la charmante petite bouteille avant le rapport. Mais, comme le fait remarquer non sans humour Deborah Anderson, hormis le fait que ce serait un peu dégoûtant pour Monsieur, “tout comme peut en témoigner quiconque a jamais essayé d’avoir des rapports sexuels dans une piscine ou dans la mer, un excès de fluide trop liquide dans le vagin peut affecter la lubrification de manière négative”. Pour ma part, je trouve que cette explication manque de références scientifiques mais je suis disposé à croire une femme de l’art… Conclusion : même si, comme l’avait montré le film Les Dieux sont tombés sur la tête, on peut faire beaucoup de choses avec une bouteille de “Coke”, en matière de contraception mieux vaut laisser le Coca dans sa bouteille et sa bouteille dans le frigo.

Pierre Barthélémy

lire le billetL’affaire des irradiées du New Jersey

Alors qu’en ce 28 mars, jour anniversaire de l’accident nucléaire de la centrale américaine de Three Mile Island, le monde garde les yeux braqués sur les réacteurs défaillants de Fukushima au Japon, il faut peut-être rappeler qu’avant que l’atome devienne militaire ou civil, il tuait déjà en série aux Etats-Unis. C’est l’histoire un peu oubliée des “Radium Girls”. La journaliste américaine Deborah Blum vient de la ressusciter avec à-propos sur son blog et, pour la raconter, il faut remonter aux sources de la radioactivité, c’est-à-dire à Pierre et Marie Curie. Le couple de savants découvrit ce métal hautement radioactif en 1898 et, quatre ans plus tard, donna à l’inventeur américain William J. Hammer des échantillons de sels de radium. En mixant l’élément radioactif (et donc producteur d’énergie) avec du sulfure de zinc, Hammer créa une peinture phosphorescente, le sulfure de zinc ayant la propriété de restituer sous forme de lumière l’énergie que lui conférait le radium.

Ce n’est que quelques années plus tard, au détour de la Première Guerre mondiale, que l’on prit pleinement conscience de l’intérêt de la chose. Dans les tranchées de France, les “boys” s’aperçurent que leurs bonnes vieilles montres à gousset étaient tout sauf pratiques. Même en les fixant à leurs poignets, les soldats avaient du mal à lire l’heure à la nuit tombée, quand les lumières étaient proscrites. D’où l’idée de recouvrir aiguilles et cadrans de cette peinture phosphorescente. Ce contrat avec l’armée fit de l’entreprise Radium Luminous Material Corporation, par la suite rebaptisée U.S. Radium Corporation, une société prospère. D’autant plus qu’à la fin de la guerre, il y eut un véritable engouement, chez les civils cette fois, pour ces bracelets-montres.

Dans leur usine située à Orange, dans le New Jersey, les petites mains de l’U.S. Radium Corporation ne chômaient pas. Deborah Blum raconte qu’à 1 cent et demi par cadran peint, à 250 cadrans par jour et à 5 jours et demi par semaine, les “Radium Girls” gagnaient une vingtaine de dollars par semaine. Leur travail exigeait beaucoup de précision et de minutie et les contre-maîtres leur conseillaient de mettre leurs pinceaux entre leurs lèvres pour en affiner la pointe. Les mêmes pinceaux qu’elles trempaient ensuite dans le pot de peinture au radium… Insipide, la substance ne faisait pas peur. Elle avait même bonne réputation à l’époque puisqu’on en vantait les pouvoirs curatifs : eau de radium, crèmes et poudres au radium, savons, lotions, pommades et mêmes suppositoires pour rendre vigueur aux membres virils. Le Viagra de l’époque était radioactif…

Les “Radium Girls” n’avaient aucunement conscience des risques encourus. Si, dans l’entreprise, les chercheurs qui travaillaient à l’extraction du radium étaient équipés de masques, de gants et de combinaisons de protection, les filles de l’atelier de peinture ne se doutaient de rien : certaines se servaient du mélange comme d’un vernis à ongles, d’autres s’amusaient à en mettre sur leurs dents ou à s’en asperger les cheveux pour étonner leurs petits amis le soir venu avec un sourire plus qu’ultrabright ou des tignasses ensorcelées… Mais, au début des années 1920, plusieurs filles tombèrent malades. C’était un mal mystérieux : leurs dents tombaient, leurs mâchoires pourrissaient, leurs os se brisaient, le tout combiné avec des anémies ou des leucémies. Selon Deborah Blum, dès 1924, neuf des ouvrières étaient mortes, toutes des jeunes femmes n’ayant pas encore atteint la trentaine. Et leur seul point commun était d’avoir travaillé dans cette usine du New Jersey.

L’U.S. Radium Corporation demanda cette année-là une enquête scientifique pour comprendre ce qui se passait dans sa fabrique. Il y avait de la poussière de radium partout, au point que certaines des filles, dans l’obscurité, brillaient comme des fantômes. Des résultats édifiants… qui furent enterrés, mais pas pour longtemps. Des médecins finirent par s’intéresser à ces jeunes femmes malades et ne tardèrent pas à comprendre d’où venait leur pathologie. Les patientes exhalaient du radon, un gaz rare radioactif, produit de la désintégration nucléaire du radium… Celui-ci, sorte de lointain cousin du calcium, s’était installé à la même place que lui dans l’organisme mais, au lieu de fortifier les os, les détruisait, ainsi que la moelle osseuse, en les irradiant de l’intérieur.

Deborah Blum raconte que Harrison Martland, un des médecins qui enquêtèrent sur cette histoire hors du commun, fit exhumer le corps d’une des ouvrières décédées, préleva des tissus qu’il réduisit en cendres ainsi que des os qu’il nettoya et plaça le tout dans une chambre noire près d’un film photographique enveloppé dans du papier noir. Il procéda à la même préparation avec des tissus et des os pris sur un mort “normal”, pour avoir un échantillon témoin. Selon le docteur Martland, “s’ils étaient radioactifs, les os et les cendres de tissus émettraient un rayonnement, et les rayons bêta et gamma traverseraient le papier noir pour impressionner le film photographique”. Au bout de dix jours, le premier film était constellé de taches blanches et le second était resté noir. La preuve était faite qu’une importante radioactivité était bien présente dans le corps des “Radium Girls”, même après leur mort. J’ai d’ailleurs retrouvé un article de 1987 du New York Times qui explique que si l’on approche un compteur Geiger des tombes de ces pauvres femmes, l’aiguille fait encore un bond, des décennies après leur décès…

Même si l’U.S. Radium Corporation fit tout pour étouffer l’affaire, cinq des ouvrières, bien qu’étant gravement malades, eurent l’énergie de porter plainte et de se rendre au tribunal, en 1928 (date à laquelle a été publiée la caricature ci-dessus). Le procès n’alla pas à son terme car un arrangement entre les parties fut trouvé : chaque ouvrière reçut la somme de 10 000 dollars, une rente annuelle de quelques centaines de dollars et l’assurance que les soins médicaux seraient payés par l’U.S. Radium Corporation. Aucune des cinq plaignantes ne survécut aux années 1930. Quant à Marie Curie, la mère du radium, qui lui valut un Prix Nobel de chimie en 1911 (après celui de physique qu’elle avait partagé avec son époux et Henri Becquerel en 1903 pour la découverte de la radioactivité), elle mourut en 1934 d’une leucémie consécutive à son exposition prolongée à des éléments radioactifs.

Même si l’U.S. Radium Corporation fit tout pour étouffer l’affaire, cinq des ouvrières, bien qu’étant gravement malades, eurent l’énergie de porter plainte et de se rendre au tribunal, en 1928 (date à laquelle a été publiée la caricature ci-dessus). Le procès n’alla pas à son terme car un arrangement entre les parties fut trouvé : chaque ouvrière reçut la somme de 10 000 dollars, une rente annuelle de quelques centaines de dollars et l’assurance que les soins médicaux seraient payés par l’U.S. Radium Corporation. Aucune des cinq plaignantes ne survécut aux années 1930. Quant à Marie Curie, la mère du radium, qui lui valut un Prix Nobel de chimie en 1911 (après celui de physique qu’elle avait partagé avec son époux et Henri Becquerel en 1903 pour la découverte de la radioactivité), elle mourut en 1934 d’une leucémie consécutive à son exposition prolongée à des éléments radioactifs.

Pierre Barthélémy

Post-scriptum : merci à Mady, dont le commentaire laissé sur mon précédent billet consacré à la radioactivité intrinsèque du corps humain m’a fait repenser à cette histoire.

lire le billetWebmalade imaginaire

Voici l’histoire de Mandy Wilson, telle qu’elle est remarquablement racontée par Jenny Kleeman, du Guardian. Australienne, Mandy Wilson donnait de ses nouvelles au monde anglophone sur un site de mamans appelé Connected Moms. En lisant ses billets, on pouvait s’apercevoir qu’elle traversait une sale période, écrit Jenny Kleeman : “On lui avait diagnostiqué une leucémie à 37 ans, peu après que son mari l’eut abandonnée en la laissant seule pour élever leur fille de cinq ans et leur garçon qui était encore un bébé. La chimiothérapie avait tellement endommagé son système immunitaire, son foie et son cœur qu’elle finit par avoir un accident vasculaire cérébral et tomber dans le coma. Pour s’en remettre, elle passa des semaines dans un service de soins intensifs ou les infirmières la maltraitaient, la laissant couverte de bleus.”

Quand elle n’était pas en état d’envoyer des billets sur Internet, ses amis, Gemma, Sophie, Pete et Janet s’en chargeaient afin de continuer à donner de ses nouvelles à toutes les mamans qui suivaient en ligne ce chemin de croix. Et elles étaient nombreuses aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, au Canada, à lire ses textes et à la soutenir du mieux qu’elles le pouvaient. Ainsi, dans son article, Jenny Kleeman a-t-elle fait témoigner une Canadienne, Dawn Mitchell, qui, en découvrant la maladie de Mandy en 2007, fut bouleversée par son histoire : “Quand vous avez vous-même de jeunes enfants, entendre parler d’une maman qui pourrait laisser ses enfants sans mère vous émeut davantage.” Dawn commença à passer beaucoup de temps, jusqu’à plusieurs heures par jour, à converser avec Mandy, soit par messagerie, soit par Skype. Le calvaire de Mandy devint un véritable film d’horreur : elle fut victime d’une péritonite et d’une fasciite nécrosante qui nécessita une intervention chirurgicale pour lui retirer des morceaux de chair morte, ses amis Pete et Sophie décédèrent et elle eut même un malaise lors d’une session webcam avec Dawn.

Laquelle finit par soupçonner quelque chose. Suivre cette histoire, c’était comme regarder une saison de Dr House dans laquelle l’héritier médical de Sherlock Holmes n’avait qu’une seule et unique patiente : Mandy. “Il y avait trop de drames, explique Dawn, et trop rapprochés les uns des autres.” Mais Dawn ne pouvait divulguer ce soupçon sans être sûre que sa correspondante australienne ne soit pas réellement malade. Elle se mit donc à enquêter à distance. Elle chercha en vain sur les sites australiens les notices nécrologiques de Pete et Sophie, eut des doutes supplémentaires en voyant le crâne chauve de Mandy, qui lui sembla rasé, sur une photo soi-disant prise en cours de chimiothérapie… Mais cela ne prouvait rien. La preuve arriva grâce à la page Facebook de Mandy, qui montrait que celle-ci s’adonnait à des jeux en ligne ou laissait des commentaires sur des photos d’amis… alors qu’elle était censée être ou dans le coma ou anesthésiée. Lors d’une dernière session Skype avec Mandy, Dawn lui dit qu’elle avait découvert la supercherie et, plus tard, l’annonça aux autres mamans qui suivaient le “supplice” à épisodes de l’Australienne.

Ce cas de “webmalade imaginaire” n’est pas isolé. Avec le développement d’Internet, ils sont de plus en plus nombreux à s’inventer des pathologies graves, voire incurable, à écrire leur journal d’hôpital sur un blog, voire à se faire mourir en ligne, pour assister, derrière leurs écrans, au concert des pleurs. Cela porte un nom : le syndrome de Münchhausen par Internet. Identifié dès 1998 par le psychiatre américain Marc Feldman, c’est une variante moderne du syndrome de Münchhausen, trouble mental qui se traduit par un besoin de simuler une maladie afin d’obtenir l’attention du corps médical. Dans la variante classique, les personnes atteintes par ce syndrome sont capables de prendre des médicaments pour provoquer des symptômes alarmants et se faire hospitaliser, au risque de se rendre réellement malades.

Le syndrome de Münchhauser par Internet (MPI) est différent en ce sens que la personne qui en souffre ne s’adresse pas particulièrement au monde médical. En revanche, elle met au point des scénarios tout aussi élaborés pour que l’on croie à son histoire. Cela passe évidemment par une bonne documentation, ce qui n’est pas trop compliqué aujourd’hui grâce au web. Mais il faut surtout soigner les détails de la mise en scène. Dans le cas de Mandy, celle-ci s’est notamment adjoint les services d’amis virtuels qui avaient chacun son propre style d’écriture. Elle poussait le vice jusqu’à multiplier les fautes de frappe lorsqu’elle était soi-disant très mal. Comme l’a expliqué Marc Feldman dans une interview donnée en 2009 à Wired, derrière ce nouveau syndrome, “il y a plus que la simple recherche d’attention, même s’il s’agit réellement d’une motivation puissante dans de nombreux cas. Dans d’autres situations, les fausses histoires sont tellement attachantes et déchirantes que je crois qu’il y a là une indéniable part de sadisme ; dans ces cas-là, quand leurs auteurs finissent par présenter des excuses, celles-ci sont faciles et peu convaincantes. Je pense aussi que le MPI est une façon pour les gens de se sentir “en contrôle” de leurs vies, en contrôlant les pensées et les réactions des autres.”

L’incroyable caisse de résonance qu’est Internet a démocratisé et démultiplié l’audience de ces pseudo-malades (qui, ironie suprême, sont réellement malades mais pas comme ils veulent le faire croire), lesquels tirent probablement du plaisir à mesurer leur succès au nombre de connexions sur leurs blogs, aux commentaires laissés ou aux messages de soutien reçus. Et quand ils sont démasqués, ils n’ont qu’à se créer un autre avatar malade sur un autre forum ou une autre plateforme de blogs… Dans le même temps, le nombre croissant de ces cas de MPI risque de nous faire regarder d’un œil soupçonneux ces blogueurs gravement malades qui racontent, pour de vrai, leur combat pour la vie.

Pierre Barthélémy

lire le billetIls voulaient greffer des têtes…

Il y a quelques jours, l’équipe d’Emmanuel Martinod, de l’hôpital Avicenne de Bobigny, a annoncé avoir réalisé, en octobre 2009, la première greffe d’une bronche artificielle, confirmant s’il en était besoin que les chirurgiens français, qui ont déjà innové avec la première double greffe des mains et celle du visage, s’y entendaient en matière de transplantation. Même si ces opérations soulèvent des débats éthiques, on est loin de traiter les chirurgiens qui les effectuent de docteurs Frankenstein. Cela n’a pas toujours été le cas : les rapprochements ont parfois été faits avec le personnage inventé par Mary Shelley, notamment lors des tentatives de greffe… de têtes.

Ce n’est sans doute pas la page la plus glorieuse de la science mais la tenir dans l’ignorance du public n’est pas non plus une bonne solution. Bien sûr, ces expériences n’ont pas été effectuées sur des humains. Dans les années 1950, le Soviétique Vladimir Demikhov, pionnier de la transplantation d’organes, greffa ainsi le haut du corps d’un chiot (tête, pattes avant et avant du corps) sur le cou d’un chien adulte, connectant les principaux vaisseaux sanguins du petit sur le système cardio-vasculaire du grand. La survie de la chimère ainsi obtenue était en général de quelques jours et chaque entité de ce chien à deux têtes respirait, bougeait, mangeait… Demikhov avait pour objectif de parvenir à la greffe de cœur chez l’homme, qui fut réalisée pour la première fois par le chirurgien sud-africain Christiaan Barnard en 1967, mais pas de remplacer une tête par une autre.

Ce fut l'”œuvre” de l’Américain Robert White. Né le 21 janvier 1924 (jour anniversaire de la décapitation de Louis XVI), ce chirurgien commença à faire parler de lui en 1962 en extrayant le cerveau d’un singe et en le maintenant en “vie” pendant plusieurs heures, grâce à un circuit sanguin artificiel. Une expérience dont il publia la méthode dans la prestigieuse revue Science. Deux ans plus tard, il transplanta le cerveau d’un chien dans le cou d’un autre sans être capable de prouver que la “conscience” de l’animal était toujours présente. Pour répondre à la question, il eut l’idée de greffer la tête d’un singe A sur le corps d’un singe B. L’expérience fut réalisée en 1970, il y a donc plus de quatre décennies. Voici, ci-dessous, un reportage réalisé sur le sujet par Jim Fields en 2007, où un Robert White très âgé (il est mort en 2010), revient sur les lieux de ses expérimentations et raconte. D’emblée, je précise deux choses : ce film de 14 minutes est en anglais non sous-titré (un documentaire analogue sous-titré en français est visible ici) et, surtout, certaines scènes sont à déconseiller fortement aux personnes sensibles.

Sur le plan purement technique, l’opération “réussit” en ce sens que la tête greffée sortit vivante de l’anesthésie, que l’animal, quoique tétraplégique (on ne savait pas et on ne sait toujours pas reconnecter une moelle épinière), avait l’usage de ses sens et une activité cérébrale. Au point que Robert White, dans son rôle de médecin qui veut sauver des vies, se mit à imaginer une transplantation de tête chez des humains, en récupérant les corps de personnes en état de mort cérébrale pour les donner à ceux dont le cerveau fonctionnait bien mais dont le corps était en train de lâcher. Cela resta une idée. Mais, comme on le voit dans le documentaire, le chirurgien américain, bien des années plus tard, pensait toujours que la greffe de tête (que l’on devrait plutôt appeler greffe de corps sans tête) deviendrait réalité au cours du XXIe siècle.

Certaines des expériences de Robert White ont vraiment aidé la science à avancer, en ce sens que ses techniques de préservation des greffons par refroidissement ont été reconnues. Militant pour le droit à la vie à tout âge, fervent catholique et membre de l’Académie pontificale des sciences, il s’était impliqué dans les questions d’éthique au point de fonder le comité de bioéthique du pape Jean Paul II. Cela ne l’empêcha pas d’être vivement critiqué par les défenseurs des droits des animaux en raison de ses expériences “extrêmes”. Parler de ses expérimentations animales aujourd’hui fait toujours courir le risque de juger le passé avec les lumières du présent. Nous vivons à une époque où l’on légifère pour restreindre au maximum la mise à mort d’animaux au nom de la science. Il y a un demi-siècle, où l’on envoyait allègrement des chiens ou des singes agoniser dans l’espace, les critères et les règles étaient bien différents, tout comme l’acceptation de ces sacrifices animaux par la société.

En gardant en tête ce préambule, je vous propose de répondre à deux questions : 1/ la mort d’animaux de laboratoire se justifie-t-elle si elle a pour but de sauver de nombreuses vies humaines ? 2/ Si oui, les expériences de Vladimir Demikhov et Robert White entrent-elles dans cette catégorie ? A vos claviers.

Pierre Barthélémy

Post-scriptum : puisque je constate aux commentaires que ce genre de débat vous intéresse, je signale à tout hasard que, ces 11 et 12 mars, se tient à la Cité des sciences de Paris un colloque intitulé “Le savant, le politique et le citoyen” . Il sera essentiellement axé sur la place que doit prendre le chercheur dans la gouvernance mondiale du climat, notamment après l’échec de la conférence de Copenhague en décembre 2009 et la montée en puissance des climatosceptiques. Je participerai samedi à la dernière table ronde du colloque, qui sera consacrée au rôle des médias et d’Internet.

lire le billetQuand l’ADN révèle l’inceste

Il est des découvertes que l’on fait par hasard. C’est un peu ce qui est arrivé à une équipe de généticiens du Baylor College of Medicine de Houston (Etats-Unis). Ces chercheurs utilisent des puces à ADN pour identifier des anomalies génétiques chez des enfants présentant des problèmes intellectuels et de développement. Mais, pour plusieurs de ces jeunes patients, la cause de leurs retards n’était pas à rechercher dans la disparition ou la duplication anormale de matériel génétique.

Comme ces généticiens l’expliquent dans une correspondance adressée au Lancet et publiée dans le dernier numéro de cette prestigieuse revue médicale, les biopuces utilisées pour ces analyses permettent aussi d’identifier des régions de l’ADN caractérisées par l’absence d’hétérozygotie. En clair, d’identifier des zones de l’ADN où la partie apportée par le père est semblable à la partie apportée par la mère. Ceci peut d’expliquer par un phénomène nommé disomie uniparentale (lorsqu’une personne reçoit d’un de ses deux parents une paire de chromosomes ou des fragments de chromosomes correspondants). Mais cela peut aussi expliquer plus simplement, par le fait qu’au départ les deux parents de l’enfant partagent déjà le même matériel génétique, qu’ils soient père et fille, mère et fils ou bien frère et sœur.

Dans tous les cas, cela s’appelle un inceste. Au cours de leurs recherches, les généticiens du Baylor College of Medicine ont identifié, chez plusieurs enfants atteints de problèmes de développement ou d’anomalies congénitales multiples, des absences d’hétérozygotie à grande échelle, sur plusieurs chromosomes. Dans certains cas, comme celui d’un petit garçon de trois ans victime de plusieurs problèmes de santé, ces régions représentent un quart du génome. Ce qui est cohérent avec l’idée d’un inceste puisque lorsque deux personnes ayant en commun 50% de leur patrimoine génétique ont un enfant, celui-ci présentera un taux d’homozygotie de 25%. Par ailleurs, tout ceci est à mettre en rapport avec le fait que handicaps et maladies génétiques sont plus fréquents dans les populations nés d’inceste ou à forte consanguinité.

Cette découverte “collatérale” à l’utilisation croissante des puces à ADN n’est pas, selon les auteurs de la correspondance au Lancet, sans conséquences éthiques et légales. “Dans les cas, écrivent-ils, où la mère est mineure, les praticiens qui découvrent la probabilité d’une relation incestueuse pourraient être tenus de le rapporter aux services de protection de l’enfance et, potentiellement, à la police puisque la grossesse pourrait avoir pour contexte un abus sexuel – peut-être par le père ou par un frère. L’obligation qu’aurait le médecin de le déclarer est moins claire dans des cas où la mère est une adulte et pourrait être liée au fait qu’elle ait été mineure ou majeure au moment où elle est devenue enceinte.” Face au vide déontologique existant en ce domaine, ces généticiens suggèrent aux comités d’éthique américains et européens de discuter des nouvelles problématiques qui surgissent avec les tests ADN. “Je suis absolument certain que ça va devenir un problème important”, a déclaré Ross Upshur, directeur du Centre de bioéthique à l’Université de Toronto, dans une dépêche AP. “La science avance tellement vite qu’on découvre souvent des informations que nous n’imaginions pas devenir un jour aussi sensibles.”

Pierre Barthélémy

lire le billet

Derniers commentaires