Les T. rex avaient la dent très dure

Au moins depuis le Jurassic Park de Steven Spielberg (1993), on savait que le Tyrannosaurus rex avaient une mâchoire capable de malmener et d’endommager une voiture… Les chercheurs de l’université de Liverpool ont voulu aller plus loin en calculant la force exercée par ces mâchoires grâce un modèle informatique capable d’intégrer l’ensemble de connaissances actuelles sur l’anatomie et la physiologie des T-rex. Ils ont publié leurs résultats dans un article des Biology Letters de la Royal Society anglaise mis en ligne le 29 février 2012.

Alors que les études précédentes avaient abouti à une estimation située entre 8000 et 13400 newtons, Karl Bates et son équipe sont parvenus à une valeur minimale de 20 000 newtons et un maximum de 57 000 newtons, soit la bagatelle de 5 700 kg ou encore 5,7 tonnes… Pour un animal qui pouvait peser lui-même quelque 6 tonnes, cela donne une idée de l’incroyable puissance destructrice de son coup de dent. Il faut dire qu’à son époque ses congénères faisaient aussi leur poids. A titre de comparaison, la force exercée par la mâchoire des T. rex est 10 fois supérieure à celle des alligators actuels qui comptent parmi les plus forts de la planète lorsqu’il s’agit se saisir une proie avec une dentition pour seule arme. “Nos résultats montrent que les T. rex disposaient d’une morsure extrêmement puissante qui en faisaient l’un des plus dangereux prédateurs que la Terre ait porté. Son système musculosquelettique unique continuera à fasciner les scientifiques pendant les prochaines années”, déclare Karl Bates.

A chaque dent sa fonction

Sans attendre, on trouve une autre publication très récente qui analyse également la dentition des T. rex. Ainsi, la paléontologiste Miriam Reichel, de l’université de l’Alberta, au Canada, vient-elle de publier dans The Canadian Journal of Earth Science, un article qui rend compte de l’étude de la forme en dents de scie de toute la famille des tyrannosaures. Elle a ainsi découvert de fortes variations dans la forme et la disposition des dents. Avec, toutefois, des points communs concernant la spécialisation des différentes familles de dents. “Celles de devant étaient utilisées pour attraper et pousser tandis que celles disposées sur les cotés de la mâchoire servaient à perforer et à déchirer la chair des proies avant que les dents situées à l’arrière ne se chargent, non seulement de trancher et de découper en dés, mais aussi de conduire la nourriture vers le fond de la gorge”, explique Miriam Reichel. Une superbe machine à broyer, en somme.

Bonne idée ?

Autant de considérations qui conduisent à douter: L’idée de redonner vie à de telles créatures, comme l’avait imaginé Michael Crichton dans son livre Jurassic Park, qui a inspiré le film de Spielberg, est-elle vraiment bonne ? A coté de cette perspective, les questions posées par la réintroduction de loups ou d’ours bruns peuvent paraître bien dérisoires. Difficile de ne pas avoir envie de rejeter un petit coup d’oeil sur ce que nous en montre le film..

Michel Alberganti

lire le billetLa toile d’Internet bientôt en 3D

Tandis que la 3D a déjà envahi les jeux vidéo et qu’elle tente laborieusement de s’imposer sur les écrans de cinéma et de télévision, elle reste singulièrement absente de la toile d’Internet. La raison en est simple: le langage de programmation des sites du web, le html, ne contient pas de fonctions de création d’images en trois dimensions. Cela pourrait rapidement changer si l’on en juge par les présentations qui sont annoncées pour le prochain Cebit, monstrueuse exposition de l’industrie numérique qui se tient en Allemagne, à Hanovre, du 6 au 12 mars 2012.

Tandis que la 3D a déjà envahi les jeux vidéo et qu’elle tente laborieusement de s’imposer sur les écrans de cinéma et de télévision, elle reste singulièrement absente de la toile d’Internet. La raison en est simple: le langage de programmation des sites du web, le html, ne contient pas de fonctions de création d’images en trois dimensions. Cela pourrait rapidement changer si l’on en juge par les présentations qui sont annoncées pour le prochain Cebit, monstrueuse exposition de l’industrie numérique qui se tient en Allemagne, à Hanovre, du 6 au 12 mars 2012.

La troisième dimension de la Toile sera présente sur le stand de l’Intel Visual Computing Institute, un organisme créé par le fabricant de microprocesseurs Intel (12 millions de dollars d’investissement), l’université de Saarland, le Centre de recherche en intelligence artificielle d’Allemagne (DFKI) et l’Institut Max Planck en mai 2009. Les chercheurs ont développé un ensemble d’outils de programmation baptisé XML3D qui pourrait transfigurer Internet au cours des prochaines années. Il s’agit en effet d’exploiter la puissance des cartes graphiques qui dorment au fond de nos ordinateurs pendant que nous naviguons sur la toile. Dimensionnés pour faire fonctionner les jeux vidéo les plus élaborés en matière de définition d’image et d’ immersion des joueurs, ces composants électroniques très puissants qui agissent comme de véritable turbo graphiques, sont en effet inutilisés sur Internet faute d’images en trois dimensions à traiter. Avec le XML3D, tout devrait changer, comme l’explique Philipp Slusallek, directeur de l’Intel VCI :

La troisième dimension de la Toile sera présente sur le stand de l’Intel Visual Computing Institute, un organisme créé par le fabricant de microprocesseurs Intel (12 millions de dollars d’investissement), l’université de Saarland, le Centre de recherche en intelligence artificielle d’Allemagne (DFKI) et l’Institut Max Planck en mai 2009. Les chercheurs ont développé un ensemble d’outils de programmation baptisé XML3D qui pourrait transfigurer Internet au cours des prochaines années. Il s’agit en effet d’exploiter la puissance des cartes graphiques qui dorment au fond de nos ordinateurs pendant que nous naviguons sur la toile. Dimensionnés pour faire fonctionner les jeux vidéo les plus élaborés en matière de définition d’image et d’ immersion des joueurs, ces composants électroniques très puissants qui agissent comme de véritable turbo graphiques, sont en effet inutilisés sur Internet faute d’images en trois dimensions à traiter. Avec le XML3D, tout devrait changer, comme l’explique Philipp Slusallek, directeur de l’Intel VCI :

Le gros intérêt de l’intégration de la 3D dans la boite à outil des concepteurs de sites web, au delà de l’attrait visuel, est celui de la navigation interactive dans ces images. En effet, au lieu de simples photos d’un hôtel sur un site d’organisation de voyage, nous pourrons visualiser à la fois la chambre en vision panoramique mais également découvrir la vue offerte par la fenêtre ou le balcon. Tout ceci au sein d’une seule illustration. Idem pour la découverte d’un objet sur un site de vente en ligne, le choix d’une voiture ou celui d’une place de théâtre. En réalité, toutes ces fonctions existent déjà mais elles font appel à des logiciels additionnels (plugins) qui doivent être installés sur le navigateur. Ce système n’est pas sans défaut (compatibilité, mises à jour) et fonctionne moyennement (ralentissements). L’intégration dans le langage du web lui-même ainsi que dans les navigateurs des fonctions 3D va probablement donner un véritable coup d’accélérateur à l’exploitation des images interactives en trois dimensions sur Internet. A moins que cela ne donne mal au coeur aux internautes…

Michel Alberganti

lire le billetUn oeil de mouche pour les aveugles

Comment font les mouches pour voler à une vitesse de plusieurs mètres par seconde en évitant les obstacles ? Depuis leur apparition sur Terre, il y a 400 millions d’années, ces insectes ont mis au point une technique visuelle aussi efficace qu’économe. Le fameux œil sphérique est doté, chez la mouche bleue, de 5000 facettes correspondant à autant de pixels sur une image numérique. Une bien pauvre résolution, en fait, si on la compare aux quelque 20 millions de pixels captés par l’œil humain. Alors comment voler à cette vitesse avec aussi peu d’informations ? C’est la question que s’est posée Nicolas Franceschini, directeur de recherche CNRS à l‘Institut des sciences du mouvement de l’université de la Méditerranée Aix Marseille. Cette équipe a découvert que le secret des mouches réside dans un système d’analyse des images compatible avec les capacités de l’oeil des mouches et avec celles de leur cerveau. Les insectes se concentrent sur une vision du mouvement des différents éléments du paysage pendant leur vol. “Les objets à très grande distance défilent à une vitesse angulaire faible, alors que les objets proches défilent avec une vitesse très élevée”, explique Nicolas Franceschini à l’AFP (25 février 2012).

“Flux optique”

Les mouches analysent ce que les chercheurs nomment le “flux optique”. En fait, elles ne distinguent que les différences de contraste entre les objets et analysent leur distance grâce à leur vitesse de défilement. Cela suffit pour éviter les obstacles, poursuivre des congénères, faire du vol stationnaire et maîtriser des atterrissages précis. Autant de performances qui ne peuvent que séduire les roboticiens. Ces derniers sont en effet confrontés à un grave problème dès lors qu’ils conçoivent des engins volants de très faible poids, comme les fameux insectes espions dont nous avons parlé récemment : comment embarquer des grosses puissances de calcul dans des volumes microscopiques, des masses très réduites et sans consommer trop d’énergie.

Moins de calculs

La mouche avec son œil simplifié et son analyse sommaire des images apporte une solution intéressante. Il lui suffit de quelques dizaines de neurones de détection des mouvements et de 18 paires de muscles à chaque aile pour obtenir une autonomie remarquable. Ce dispositif exige “moins de capacités calculatoires que tous les autres systèmes proposés dans la robotique jusqu’ici”, note Nicolas Franceschini. Son laboratoire à l’Institut des sciences du mouvement a déjà conçu un robot hélicoptère d’une centaine de grammes qui exploite la vision par analyse du flux optique. Parallèlement, le projet européen Curvace (Curved Artificial Compound Eyes) piloté par l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne et auquel participe l’université de la Méditérannée Aix-Marseille a pour objectif de fabriquer un oeil artificiel pesant 1,7 gramme et disposant de 700 facettes, équivalent à l’oeil de la drosophile ou mouche du vinaigre.

Détection d’obstacles par vibrations

Le capteur panoramique pourra se présenter sous une forme sphérique ou cylindrique ou bien en bandes flexibles de 1 mm d’épaisseur. Une telle “caméra” miniaturisée dotée d’une analyse de mouvement inspirée par celle du cerveau des mouches pourrait bouleverser l’assistance aux personnes aveugles. C’est l’un des objectifs du programme Curvace. Il reste à réaliser l’interface entre les signaux captés et les handicapés visuels. Les chercheurs évoquent une transformation en vibrations permettant, par exemple, d’alerter sur l’approche d’un obstacle. On pense aux radars installés sur les automobiles pour faciliter les manœuvres de parking. Dans ce cas, l’appareil émet des sons de plus en plus rapprochés lorsque la distance diminue. Le conducteur se trouve dans une situation proche de celle d’un aveugle puisqu’il ne voit pas les obstacles de faible hauteur qui se trouvent à l’arrière de la voiture. On peut donc espérer que la caméra de Curvace permette de mettre au point des systèmes d’assistance moins invasifs que les rétines artificielles ou les implants dans le cerveau.

Biorobotique

Voici donc une preuve supplémentaire des précieuses ressources pour l’homme que les scientifiques peuvent exploiter à partir des mécanismes mis au point par la nature au cours de millions d’années d’évolution. Le biomimétisme appliqué à la robotique a ainsi fait l’objet d’un atelier international à l’Ecole des Mines de Nantes du 6 au 8 avril 2011.

Michel Alberganti

lire le billetNeutrinos : Le chrono serait faux !

“Selon une source proche de l’expérience”, les neutrinos qui semblaient avoir battu la lumière en septembre 2011 auraient simplement bénéficié d’une mauvaise connexion entre un GPS et un ordinateur. Incroyable, impensable. Une erreur aussi grossière serait donc à l’origine de l’un des résultats les plus tonitruants de la recherche en physique depuis plusieurs décennies. Il y a 5 mois, donc, les scientifiques de l’expérience Opera nous ont joué le grand air de la remise en cause de l’un des piliers de la physique moderne, établi par Einstein il y a plus d’un siècle: le caractère indépassable de la vitesse de la lumière, théorie qu’aucune expérience n’avait, jusqu’alors, remise en question. Or, les neutrinos, particules mystérieuses qui, aux dernières nouvelles, ont une masse, auraient dépassé cette vitesse (300 000 km/s) sur les 731 km de leur trajet entre le CERN de Genève et le laboratoire de Gran Sasso en Italie. On savait que rien n’arrête les neutrinos. Mais de là à dépasser la vitesse de la lumière en se déplaçant, de surcroit, dans la croute terrestre… Nombre de physiciens ont alors failli avaler leur chapeau ou en perdre leur latin. Et des centaines d’entre eux se sont mis à cogiter pour trouver une explication. Cette prise de tête a donné lieu à une multitude de publications scientifiques. Et consommé une quantité considérable d’énergie et de temps.

Connexion défectueuse d’une fibre optique entre un GPS et un ordinateur

Un peu inquiets, les chercheurs du CERN ont refait l’expérience en novembre 2011: même résultat ! Les neutrinos battent la lumière de 60 nanosecondes. Connaissant le sérieux des physiciens travaillant dans ce temple de la recherche en physique, lieu où ils chassent, par ailleurs, le boson de Higgs à l’intérieur du LHC, l’affaire semblait entendue. Et voilà que le journal Science annonce, le 22 février 2012: “Les 60 nanosecondes de différence semblent provenir d’une mauvaise connexion entre un câble à fibre optique reliant un récepteur GPS utilisé pour corriger la durée du trajet des neutrinos et la carte électronique d’un ordinateur”. Après réparation, la mesure de la vitesse de transmission des données entre les deux appareils fait apparaître une différence de… 60 nanosecondes ! Diable ! Cela revient à ajouter 60 nanosecondes au chrono des neutrinos. Tout rentre alors dans l’ordre. La vitesse de la lumière n’est pas violée. Albert Einstein n’a plus a se retourner dans sa tombe…

Encore faudrait-il, tout de même, refaire l’expérience, avec une bonne connexion cette fois. Histoire d’être vraiment sûr que l’on peut consigner cette anecdote dans la liste des plus grosses bourdes expérimentales de l’histoire de la physique. Le CERN peut difficilement éviter de faire rejouer le match.

Les Américains savourent…

Prudence, donc… Chat échaudé… La nouvelle, comme par hasard, émane du journal américain Science. Outre-Atlantique, on ne serait sans doute pas trop mécontent de voir les collègues européens se couvrir de ridicule. La démarche de Science est en effet assez surprenante: voici l’un des deux journaux scientifiques les plus renommés de la planète (l’autre étant Nature) qui sort un scoop à partir d’une source non citée. Pratique peu courante dans l’univers de la recherche. On peut espérer que Science utilisera aussi les fuites provenant de la NASA ou d’autres centres de recherche américains pour en faire profiter la communauté scientifique avec la même célérité.

De son coté, Nature n’a pas tardé à réagir sur son blog en reprenant l’information révélée par Science et en ajoutant une autre rumeur concernant une deuxième source d’erreur possible : un défaut de calcul (interpolation) dans la synchronisation des horloges atomiques utilisées pour mesurer le temps entre les lieux de départ et d’arrivée de la course. Pas de communiqué sur le site du CERN mais une confirmation de l’information diffusée par Science à l’agence Reuters par James Gilliers, son porte-parole “C’est une explication possible. Mais nous n’en saurons pas plus avant d’avoir effectué de nouveaux tests”.

Michel Alberganti

lire le billetL’attaque des calmars volants

L’annonce qui vient d’être faite par la revue Nature est de celles qui vous forcent à à vérifier la date, au cas où le 1er avril aurait un peu d’avance… Deux océanographes ont présenté ce lundi à l’occasion d’un colloque des conclusions qui risquent de déclencher une soudaine vocation naturaliste chez tout enfant normalement constitué : les calmars peuvent voler.

La plupart du temps, les calmars se déplacent à reculons en expulsant l’eau qu’ils stockent dans la cavité de leur manteaux : c’est une propulsion à réaction, qui marche plutôt bien dans l’eau. Mais quand on passe à un milieu bien moins résistant, l’efficacité devient impressionnante :

- Démonstration de la brigade aéroportée céphalopode (© Bob Hulse)

Sur cette photo, on voit trois calmars en plein vol plané, et on peut voir que la longueur de leur saut hors de l’eau est fait plusieurs la longueur de leur corps. Il ne s’agit certes pas d’un vol battu comme celui des oiseaux, mais il s’agit bien de calmars volants, comme le sont les poissons volants.

D’après les calcul des chercheurs, ce déplacement aérien permet des économies d’énergie très substantielles : en passant de l’eau à l’air, le calmar multiplie sa vitesse par cinq sans avoir à plus se dépenser. Cela permettrait d’expliquer les migrations de ces animaux, qui jusque là avaient paru plutôt rapides par rapport à leur morphologie. D’autres scientifiques, comme P.Z. Myers, restent sceptiques devant ces spéculations et soupçonnent que ces sauts hors de l’eau relèvent peut-être plus de la fuite ponctuelle hors de portée d’un prédateur que de l’expédition migratoire.

Ce débat rappelle qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur la façon dont les calmars optimisent leur locomotion amphibie, en particulier grâce à leurs tentacules et aux membranes qui les relient. Le phénomène est plutôt difficile à observer dans la nature, mais les chercheurs savent déjà qu’ils reproduisent ce comportement en captivité. En effet, les scientifiques ayant à travailler avec ces espèces ont remarqué que si le niveau d’eau de l’aquarium est trop haut, on trouve des calmars morts autour de l’aquarium le matin…

Un autre aspect remarquable de cette étude est son exploitation de données non professionnelles : les chercheurs ont utilisé entre autres des photos prises par des touristes pour documenter leur analyse. Grâce à la démocratisation d’un matériel photographique longtemps réservé à un petit nombre, il est possible d’exploiter des images prises en rafale automatique pour obtenir des estimations fines, par exemple de la vitesse de vol des calmars.

Source :

Squid Rocket Science, R. O’Dor et J. Steward, présentation à l’Ocean Sciences Meeting, 20 février 2012.

Squid can fly to save energy, Jessica Marshall, Nature News, 20 février 2012.

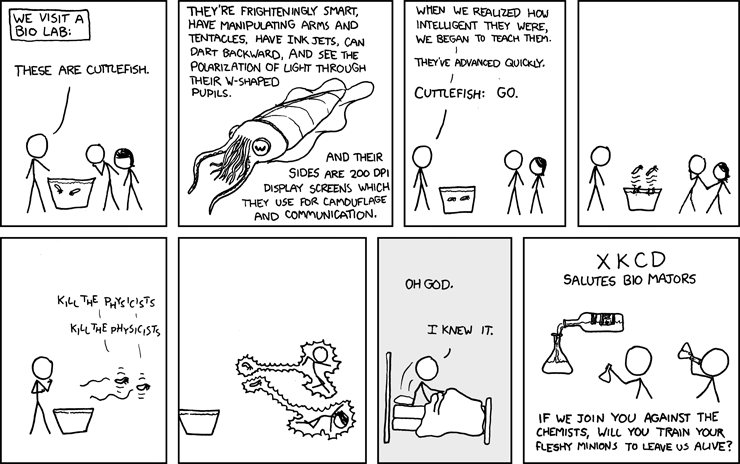

Bonus Le dessinateur Randall Munroe avait mesuré tout le potentiel des céphalopodes volants, et le danger qui va avec… Ce sont les plus intelligents des mollusques, ils ont des tentacules très agiles, peuvent projeter de l’encre et se déplacent à reculons. Leurs pupilles en W voient la lumière polarisée et ils peuvent changer leurs couleur et leurs motifs pour communiquer ou se camoufler. Il ne reste plus qu’à les dresser pour faire peur aux physiciens.

lire le billet

Avez-vous la bosse de la rébellion ?

Décidément, nous n’en avons pas fini avec la recherche de facteurs physiques permettant de déceler un caractère particulier de la personnalité. Après l’analyse de la forme du crane et les errances de la phrénologie au 19ème siècle qui nous ont valu la “découverte” de la bosse des maths mais aussi celle des “criminels nés”, voici que l’exploration se poursuit à l’intérieur du cerveau, imagerie cérébrale oblige. Ainsi, une publication de la revue Current Biology du 21 février 2012 nous révèle-t-elle que les rebelles souffriraient de l’atrophie d’une zone particulière du cerveau. Mieux: la taille de cette zone serait proportionnelle à leur capacité à se plier aux pressions sociales. Une découverte qui va passionner les tenants d’une détection précoce des enfants qui auront des difficultés d’insertion. Cela rappelle une expertise collective de l’Inserm sur le « trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent » publiée fin 2005 et qui avait provoqué un tollé avec la constitution d’un collectif baptisé “Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans” pour protester contre une telle détection et les mesures gouvernementales qu’elle avait suscitées.

Forts de l’IRM, les chercheurs vont désormais plus loin. Daniel K. Campbell-Meiklejohn, de l’université de New-York, associé à des collègues des universités d’Aarhus au Danemark et de l’University College de Londres, publient dans Current Biology un étude intitulée “La structure du cortex orbitofrontal prédit l’influence sociale“. Ils y déclarent avoir mis en évidence une corrélation linéaire entre le volume de matière grise d’une zone précise du cerveau et la sensibilité des sujets à l’influence d’autrui.

Une zone latérale du cortex orbitofrontal

Pour cela, les chercheurs ont réalisé une expérience sur 28 personnes. Une semaine avant le test, ces dernières ont établi la liste de 20 chansons qu’elles apprécient particulièrement et qu’elles aimeraient acheter mais qu’elles ne possèdent pas. Le jour de l’expérience, chaque participant a noté chacune de ces chansons entre 1 et 10. Ensuite, les chercheurs ont déclaré que des critiques musicaux avaient également écouté les chansons choisies et qu’ils les avaient également notées de 1 à 10. Les participants ont ensuite comparé leurs chansons favorites avec d’autres morceaux qu’ils n’avaient jamais écouté. Ensuite, on leur a communiqué les appréciations des critiques musicaux. Enfin, les participants ont dû renoter leurs chansons favorites. Les chercheurs ont ainsi mesuré les écarts entre les notations réalisées avant et après la prise en compte de l’avis des critiques musicaux. Le dépouillement des résultats a mis en évidence une corrélation entre la taille d’une zone située dans la partie latérale du cortex orbitofrontal, lieu de l’émotion, de la récompense et de la prise de décision. Plus cette zone est importante, plus les sujets ont tendance à se conformer à l’avis extérieur. A l’inverse, ceux dont cette partie du cerveau est plus petite auraient tendance à refuser l’influence d’autrui. Les personnalités rebelles souffriraient donc d’une atrophie de cette zone. Pour l’un des signataires, Chris Frith, “la faculté de s’adapter aux autres et à nous aligner sur eux est une importante aptitude sociale. Cependant, à quel niveau cette aptitude est-elle mise en oeuvre dans le cerveau ? Au niveau logiciel (traitement de l’information) ou matériel (structurel) ? Nos résultats montrent que la conformation sociale est, au moins en partie, cablée dans la structure du cerveau”. Pour Daniel Campbell-Meiklejohn, cette étude “ouvre un nouveau chapitre sur les conséquences sociales de l’atrophie et du développement du cerveau. Les personnes souffrant d’altération dans cette zone montrent souvent des changement dans leur personnalité et dans leur interaction sociale. Nos résultats montrent que l’on devrait se pencher sur comment ces personnes apprennent ce qui est important dans l’expression des préférences des autres“.

Exploitation sociale et politique

Il ne fait pas de doute que ce type de recherche va se développer de plus en plus. Au delà de la connaissance et du degré de confiance que l’on peut accorder à chacune d’elles, on peut s’interroger sur les conséquences sociales et politiques d’une exploitation plus ou moins caricaturale de leurs résultats. Dans ce dernier cas, on imagine assez bien l’utilisation de la mesure de cette zone du cortex orbitofrontal pour déterminer quels sont les individus dont il faut se méfier ou qui méritent un traitement particulier pour pallier leur manque de soumission à l’avis général.

Il est intéressant, également, de remarquer que l’on pourrait avoir une lecture de cette étude diamétralement opposée à celle des chercheurs. Alors qu’ils semblent nettement considérer qu’un esprit rebelle à l’opinion d’autrui est un défaut, voire un handicap, à corriger, on pourrait estimer que cette caractéristique dénote un esprit indépendant résistant à l’opinion générale. Pour eux, il semble au contraire que la pensée unique constitue le meilleure ciment de relations sociales harmonieuses…

Michel Alberganti

lire le billet

L’insecte qui vous espionnera…

Pendant que la crainte des nanotechnologies monte dans l’opinion publique, ce sont les microtechnologies qui semblent bien les plus immédiatement “prometteuses”. Pour la surveillance, entre autres applications. Qui n’a pas rêvé d’être une mouche capable de s’introduire discrètement dans un bâtiment pour se poser sur une vitre afin d’assister à une réunion confidentielle ?

Bientôt, ce fantasme d’espions de science-fiction pourrait devenir une réalité et l’équipement des soldats et autres agents de sécurité ou des services secrets devra alors s’enrichir… d’une tapette ! On sait que la tapette est l’arme la plus écologique pour se débarrasser des mouches trop familières… Si elle n’est pas encore homologuée pour cet usage, elle a ses chances face à ce que préparent plusieurs laboratoires dans le monde, en particulier aux Japon et aux Etats-Unis.

1100 robots rampants pour l’armée

Déjà utilisés sur le terrain, les mini et micro-robots sont des produits commerciaux. L’armée américaine a ainsi passé, le 16 février 2012, une commande de 13,9 millions de dollars à la firme Recon Robotics pour l’acquisition de 1100 robots télécommandés Scout XT. L’entreprise déclare en avoir vendu, auparavant, des centaines à des agences de la police et à des sociétés de surveillance de bâtiments. Chaque robot pèse un peu plus de 500 grammes et possède une résistance remarquable aux chocs. Il peut ainsi être projeté à une distance de 30 mètres et supporter des chutes répétées d’une hauteur de près de 10 mètres sur un sol en béton. Bien entendu, ces gros insectes qui ne ressemblent pas à grand chose de vivant sont équipés de caméras permettant à leurs utilisateurs de voir à l’intérieur des locaux, même la nuit, dans lesquels ils sont jetés, un peu comme des grenades. Dans ce cas, la tapette risque fort d’être insuffisante… De même que l’eau, car le Recon Scout est étanche. Pour s’en débarrasser, le recours au talon reste à tester. Mais ce n’est pas gagné… (Voir la vidéo de démonstration)

Poids plume

Ces premiers robots insectes rampants d’espionnage feront sans doute d’ici peu figure d’ancêtres mal dégrossis. Les modèles à ailes battantes semblent en mesure de leur voler la vedette. D’autant qu’il ne s’agit déjà plus de mettre au point un prototype en laboratoire mais bien d’industrialiser leur fabrication. De fait, plus la taille des micro-robots diminue, plus l’assemblage des pièces qui les constituent pose problème. D’où l’intérêt du travail du laboratoire de micro-robotique de Harvard, à Cambridge (Massachusetts), qui a révélé, le 15 février 2012, une nouvelle technique de production en série de robots abeilles, baptisés Monolithic Bee ou Mobee, dont la plus grande dimension ne dépasse guère les 25 mm pour un poids plume de 90 milligrammes.

Comme dans les livres animés pour enfants

Pour monter de tels robots capables de battre des ailes comme une libellule, il faut résoudre le problème de la manipulation des pièces microscopiques qui les composent. La solution mise au point par les ingénieurs de Harvard est aussi astucieuse que spectaculaire. Elle suprime la manipulation des pièces en les conservant solidaires les unes des autres. Le robot est fabriqué à plat et il se déplie comme les illustrations en trois dimensions utilisées dans les livres animés pour enfants. La conception fait appel à un matériau multicouches composé de fibre de carbone, film plastique (Kapton), titane, laiton et céramique. Au total, 18 couches sont ainsi laminées ensemble pour former une sorte de mille-feuilles extrêmement fin qui est ensuite découpé au laser. Des charnières sont incorporées à cette feuille pour que le montage du robot soit réalisé d’un coup et qu’il atteigne sa taille finale: 2,5 mm de haut… Le processus complet est détaillé dans cette vidéo :

Point faible : l’énergie

Le résultat, une fois le Mobee débarrasser de sa chrysalide, est spectaculaire. Ce mode d’assemblage automatique pourrait conduire à une production de masse ressemblant à celle des microprocesseurs. Des robots ou des machines automatiques pourront les fabriquer à la chaîne. De quoi faire renaître les terreurs vis à vis des “machines” susceptibles d’échapper au contrôle des humains…

On imagine des milliers de ces abeilles robotisées partant à l’assaut des champs de bataille ou des villes à surveiller. Là encore, les bonnes vieilles caméras de surveillance fixes pourraient devenir rapidement obsolètes. Par chance pour elles, et peut-être pour nous, les robots insectes volants n’ont pas que des problèmes d’assemblages à résoudre avant d’envahir la planète. Leur point faible, par rapport à leur modèles vivants, réside essentiellement dans la source d’énergie. Les batteries de quelques milligrammes ne pourront pas leur assurer une bien grande autonomie. Cette difficulté fait passer celle que rencontrent les voitures électriques pour un jeu d’enfant. D’où les recherches dans la direction d’une forme d’alimentation chimique des robots insectes…

Mais, dans ce domaine, on passe encore sans doute, pour l’instant en tous cas, la frontière de la science fiction…

Michel Alberganti

lire le billet

Mars a du plomb dans l’aile

Les projets sur Mars font les frais du projet de budget de la NASA proposé par Barak Obama pour 2013. Une décision d’autant plus significative que la somme totale reste pratiquement égale à celle de 2012, à 17,71 milliards de dollars, incluant 4,92 milliards de dollars pour le recherche scientifique. Pourtant, le nouveau projet comprend un désengagement de la NASA dans les missions martiennes prévues pour 2016 et 2018 en collaboration avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA).

Ainsi le budget 2013 alloué à l’exploration des planètes serait amputé pour passer de 1,5 milliards de dollars à 1,2 milliards de dollars. L’essentiel de la réduction viendra de la diminution du programme martien de 587 millions de dollars en 2012 à 360 millions de dollars en 2013. Les programmes vers d’autres planètes passent de 122 à 84 millions de dollars.

Un seul projet “phare” pour Mars

Charles Bolden, l’administrateur de la NASA n’a pas donné d’explications claires sur ce brusque changement de stratégie vis à vis des missions martiennes. “Nous développons une stratégie interne pour nous assurer que les prochaines étapes du programme robotique Mars Exploration soient en mesure d’atteindre les objectifs à long terme de l’exploration humaine de cette planète et ceux du challenge lancé par le Président d’envoyer des hommes sur Mars vers le milieu des années 2030”, a-t-il indiqué. Ce qui est sacrifié, c’est l’un des programmes “phare” concernant Mars. “Ces programmes sont coûteux et nous ne pouvons nous permettre d’en mener un second”, a précisé Charles Borden.

La collaboration avec l’Europe mise à mal

En revanche, il a refusé de confirmer que l’augmentation du coût autre projet phare, celui du James Webb Space Telescope (JWST), était à l’origine des sacrifices réalisés sur les missions martiennes. “Nous sommes engagés dans un ambitieux programme d’exploration spatiale. Les temps sont durs pour les budgets”. L’éventualité d’une mission alternative sur Mars, vers 2018 ou 2020, au moment où la planète rouge se trouvera dans une position favorable pour l’envoi d’un vaisseau sur son sol, n’a pas été infirmée.

Pour l’instant, la seule chose sûre, c’est que ce sont les projets communs NASA-ESA qui font les frais de la nouvelle affectation du budget de la NASA. Après l’arrêt des navettes vers la Station Spatiale Internationale (ISS), il s’agit donc là d’un nouvel accroc dans les collaborations internationales de la NASA.

Michel Alberganti

lire le billet

Fukushima: menace d’un fort séisme

La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi 1, largement détruite par les explosions qui ont suivi le tsunami du 11 mars 2011, reste sous la menace d’un nouveau tremblement de terre de forte magnitude. Tel est le résultat d’une étude publiée le 14 février 2012 dans Solid Earth, une revue de la European Geosciences Union (EGU). Les scientifiques ont analysé les répliques du séisme de magnitude 9 sur l’échelle de Richter qui a frappé le Japon le 11 mars 2011 et engendré le tsunami qui a dévasté plusieurs régions côtières, fait plusieurs dizaines de milliers de victimes et inondé la centrale de Fukushima Daiichi 1. L’épicentre de ce séisme se trouvait à 160 km de la centrale. Selon les chercheurs, un nouveau tremblement de terre pourrait se produire “dans un futur proche” à une distance beaucoup plus faible.

La zone étudiées est située à l'intérieur du carré noir. L'étoile mauve indique l'épicentre du séisme du 11 mars 2011. L'étoile rouge, celui du séisme d'Iwaki le 11 avril 2011. Fukushima Daiichi est représenté par un carré rouge. Les triangles noirs marquent les volcans actifs. ,

“Il y a quelques failles actives dans la région de la centrale nucléaire et nos résultats montrent l’existence d’anomalies structurelles similaires sur les sites de Iwaki et de Fukushima Daiichi. Étant donné qu’un fort séisme s’est produit récemment à Iwaki, nous pensons qu’un tremblement de terre aussi puissant peut se produire près de Fukushima”, explique le responsable de l’équipe de chercheurs, Dapeng Zhao, professeur de géophysique à l’université de Tohoku. Le 11 avril 2011, un mois après le drame du 11 mars, le séisme de magnitude 7 survenu à Iwaki a été le plus fort des répliques dont l’épicentre se situait à l’intérieur des terres. Celui du séisme d’Iwaki se trouvait à 60 km au sud-ouest de Fukushima.

Fluides ascentionnels

D’après la publication des scientifiques, le séisme d’Iwaki a été déclenché par des fluides se déplaçant verticalement à partir de la plaque de subduction du Pacifique. Cette dernière s’enfonce sous la région nord-est du Japon ce qui augmente la pression et la température des matériaux qui la compose. C’est ce qui provoque l’expulsion de l’eau contenue dans les roches et engendre la formation de fluides moins denses qui remontent vers la partie supérieure de la croûte terrestre et peuvent altérer les failles qui se produisent après les séismes. Ces fluides agissent comme des lubrifiants “en abaissant le coefficient de friction de certaines parties des failles actives et peuvent déclencher un puissant tremblement de terre. Associé aux variations de tensions engendrées par le séisme du 11 mars, ce phénomène a déclenché le séisme d’Iwaki”, indique Ping Tong, autre coauteur de la publication.

Plusieurs centrales concernées par l’alerte

Les chercheurs étayent leurs conclusions sur les enregistrements et l’analyse tomographique de 6000 séismes réalisés à Iwaki après 11 mars. Au total, pas moins de 24 000 tremblements de terre ont été enregistrés entre le 11 mars et le 11 avril 2011, contre moins de 1300 au cours des 9 années précédentes. S’ils ne peuvent prédire précisément quand se produira un fort séisme près de Fukushima Daiichi, les scientifiques estiment que les mouvements ascensionnels de fluides indiquent qu’il pourrait se produire d’ici peu. Ils alertent ainsi les autorités sur les précautions à prendre pour préparer le site de la centrale nucléaire à un tel événement et réduire les risques d’une nouvelle catastrophe nucléaire. D’autres centrales japonaises sont concernées par cet avertissement: Fukushima Daini, Onagawa et Tokaï.

Michel Alberganti

lire le billetRobot: un corps avatar à distance

D’ici quelques décennies, certains d’entre nous pourraient bien être assistés par un robot personnel. Les progrès dans ce domaine, aussi bien au niveau de la mécanique, de la motorisation, du stockage de l’énergie, des matériaux et de l’intelligence artificielle sont tels que les héritiers (ou les ancêtres…) de R2-D2 et C-3PO, les célèbres robots de la Guerre des étoiles, ne semblent plus très loin d’arriver sur le marché du travail. Il reste à savoir… quelle sera leur forme, leurs aptitudes, leur caractère, leur type de relation avec les hommes. Chez le français Aldebaran Robotics, le choix est clair: après le petit Nao, le grand Romeo doit prolonger la lignée des robots anthropomorphes autonomes avec comme objectif final l’assistance des personnes âgées.  L’entreprise affronte directement certains constructeurs japonais comme Honda avec son célèbre Asimo qui multiplie les apparitions publiques ou le HRP-4 de l’AIST (Institut National japonais des sciences et technologies avancées). La NASA expérimente aussi le Robonaut 2 qui a été expédié dans la Station spatiale internationale en février 2011 qui manque, pour l’instant, de jambes.

L’entreprise affronte directement certains constructeurs japonais comme Honda avec son célèbre Asimo qui multiplie les apparitions publiques ou le HRP-4 de l’AIST (Institut National japonais des sciences et technologies avancées). La NASA expérimente aussi le Robonaut 2 qui a été expédié dans la Station spatiale internationale en février 2011 qui manque, pour l’instant, de jambes.

Interaction dans les deux sens

C’est également le cas de l’une des dernières nouveautés, le robot télécommandé Telesar V de l’université japonaise de Keio. Pour son père, le professeur Susumu Tachi, explique que le robot fournit à son utilisateur un corps à distance. Grâce à lui, il peut non seulement manipuler des objets comme on le ferait avec une télécommande classique de machine mais également de voir, entendre et sentir ce que le robot voit, entend et sent. L’approche est intéressante car l’interaction se produit ainsi dans les deux sens, un peu comme avec les systèmes de retour d’effort des joysticks. Une autre analogie possible est celle des exosquelettes popularisés par Ripley, alias Sigourney Weaver dans Alien le retour (James Cameron, 1986). Dans ce cas, l’utilisateur se trouve à l’intérieur du robot qui sert à démultiplier sa force et son rayon d’action.

Un avatar dans le monde réel

Le corps du Telesar V de Susumu Tachi, lui, est distinct de celui de l’utilisateur. C’est d’ailleurs tout son intérêt pour le public visé, par exemple des personnes privées de l’usage de leurs jambes. Le robot devient alors une réplique mécanique de son corps, d’où son surnom d’Avatar issu du film éponyme (encore James Cameron – 2009). On pense également, bien entendu, aux avatars logiciels permettant aux internautes ou aux adeptes des jeux vidéos de choisir une apparence pour les représenter. Néanmoins, Telesar V se distingue nettement de toutes ces parentés. Sa conception ouvre un nouveau champ de développement pour la robotique télécommandée. On imagine son couplage avec les systèmes de détection de la pensée comme mode de commande à distance pour des personnes tétraplégiques. De plus, cette approche simplifie le travail du robot lui même. Plus besoin d’une intelligence artificielle complexe pour le rendre autonome. C’est le cerveau de l’être humain qui le pilote qui est à l’oeuvre. La rétroaction, qui transmet à l’être humain les images, les sons et les sensations de toucher captées par le robot, est également très intéressante. L’avatar logiciel ne peut vivre que dans les univers virtuel. Le robot avatar permet à l’homme de se dédoubler dans un univers bien réel.

Le corps du Telesar V de Susumu Tachi, lui, est distinct de celui de l’utilisateur. C’est d’ailleurs tout son intérêt pour le public visé, par exemple des personnes privées de l’usage de leurs jambes. Le robot devient alors une réplique mécanique de son corps, d’où son surnom d’Avatar issu du film éponyme (encore James Cameron – 2009). On pense également, bien entendu, aux avatars logiciels permettant aux internautes ou aux adeptes des jeux vidéos de choisir une apparence pour les représenter. Néanmoins, Telesar V se distingue nettement de toutes ces parentés. Sa conception ouvre un nouveau champ de développement pour la robotique télécommandée. On imagine son couplage avec les systèmes de détection de la pensée comme mode de commande à distance pour des personnes tétraplégiques. De plus, cette approche simplifie le travail du robot lui même. Plus besoin d’une intelligence artificielle complexe pour le rendre autonome. C’est le cerveau de l’être humain qui le pilote qui est à l’oeuvre. La rétroaction, qui transmet à l’être humain les images, les sons et les sensations de toucher captées par le robot, est également très intéressante. L’avatar logiciel ne peut vivre que dans les univers virtuel. Le robot avatar permet à l’homme de se dédoubler dans un univers bien réel.

Michel Alberganti

.

lire le billet

Derniers commentaires