Ils dessinent pour le Japon

Pour récolter des fonds, des illustrateurs francophones se mobilisent.

L’initiative n’aurait peut-être jamais vu le jour pour une catastrophe touchant un autre pays (à part la Belgique). Elle n’en est pas moins louable, et illustre le lien fort qui unit certains dessinateurs avec le Japon, terre de BD s’il en est. Depuis quelques jours, le projet “Tsunami, des images pour le Japon” fait pas mal parler de lui. Le principe est simple: des membres de la communauté de graphistes Café Salé, émus par la catastrophe japonaise, ont décidé d’ouvrir un site Internet dédié à la collecte de dessins sur la tragédie japonaise. Ces dessins seront ensuite revendus aux enchères dans une galerie spécialisée à Paris et rassemblés dans un ouvrage collectif prévu pour la rentrée prochaine. Les bénéfices doivent être reversés à Give2Asia, une association de soutien aux victimes de la catastrophe.

Au-delà de sa portée humanitaire, l’exercice est intéressant car il pose un certain nombre de questions. Comment rendre un hommage juste à travers un unique dessin? Faut-il une oeuvre joyeuse et porteuse d’espoir ou une illustration qui signifie la peine et la compassion? Comment jouer avec les clichés japonais sans tomber dans la caricature? Autant d’interrogations qui donnent, du coup, lieu à une production assez diversifiée, aux inspirations assez variées. Je vous ai fait une petite sélection personnelle en essayant d’établir une typologie de ces différentes oeuvres.

Le Japon antique et médiéval

Boulet

Boulet

Parmi les grandes sources d’inspiration des dessinateurs, il y a de nombreuses évocations du Japon antique ou médiéval. L’illustration de Boulet en est un très bon exemple, faisant figurer un samouraï d’estampe en train de lutter contre les flots. La tension du combat est renforcée par un face-à-face haletant entre le guerrier et la vague, transformée en un de ces fameux monstres de la mythologie japonaise. La figure du samouraï pour personnifier le Japon donne l’image d’un pays tenace, prêt à lutter jusqu’au bout. Ce qui explique peut-être pourquoi on retrouve des samouraïs dans un certain nombre d’oeuvres du projet Tsunami (là ou là par exemple).

La zenitude

Gaspard Delanuit

Gaspard Delanuit

Comme un contraste avec le fracas des évènements que vient de vivre le Japon, plusieurs dessinateurs ont choisi de faire des dessins très apaisés. Ils rendent ainsi hommage à un des grands traits supposés de la culture japonaise : le zen. Si l’on trouve plusieurs illustrations figurant un milieu naturel (comme ici), celle de Gaspard Delanuit me plait particulièrement car elle est en milieu urbain, que l’on associe pas forcément à l’idée d’un paysage zen. De son dessin se dégage une grande sérénité, qui vire à l’inquiétant avec l’absence de toute forme humaine et ce ciel rouge menaçant.

L’affiche de propagande

JP Kalonji

JP Kalonji

Certains dessins du projet Tsunami reprennent eux l’esthétique de l’affiche de propagande. C’est le cas de cette illustration de JP Kalonji qui détourne la célèbre photo d’Iwo Jima où des soldats américains plantaient un drapeau au sommet de l’île contrôlée par les Japonais en 1942. Le renversement n’en est, du coup, que plus étonnant. Ici, le peuple japonais ne combat que la fatalité et reste uni autour de son drapeau malgré l’adversité. Une idée que l’on retrouve dans d’autres dessins très allégoriques, comme celui-ci par exemple.

Le soleil levant

Minikim & Séverine Gauthier

Minikim & Séverine Gauthier

Evidemment, une foule de dessin fait figurer le motif du soleil levant, caractéristique du drapeau japonais. Mais dans ce dessin comme dans beaucoup d’autres (là, là ou là), le disque rouge évoque plutôt un soleil couchant, triste et flou. Toutefois, l’espoir est symbolisé par la petite fille qui peint un soleil radieux sur les ruines du tremblement de terre. Malgré l’âpreté de la réalité, il restera toujours le dessin pour ré-enchanter le monde.

L’hommage à des mangas célèbres

Quibe

Quibe

Un certain nombre de dessinateurs ont choisi de rendre hommage au Japon à travers ses mangas les plus fameux. Une démarche relativement logique pour des illustrateurs. Ainsi, Quibe figure, dans un de mes dessins préférés, un Goldorak noyé par le tsunami. On retrouve le fameux robot dans ce dessin-ci, qui joue de l’image d’un Goldorak tout puissant mis à terre par la catastrophe naturelle. Autre personnage convoqué dans plusieurs oeuvres : AstroBoy, que l’on retrouve attristé ici ou carrément terrassé là. Et il y a aussi le Totoro de Miyazaki qui apparaît là ou là, entre autres personnages.

Le style kawaï

Floe

Floe

Le kawaï, c’est ce genre de dessin particulier aux mangas que l’on pourrait traduire par “mignon”, très populaire notamment auprès des jeunes filles. En gros des petits chats, des gros nounours ou tout autre bestiole qu’on aurait envie de serrer très fort dans ses bras. C’est typiquement le cas de la bête du dessin de Floe, allégorie d’un Japon en deuil. On retrouve l’esthétique kawaï dans d’autres dessins, comme celui-ci. Évidemment, le contraste entre le côté mignon du dessin et la catastrophe qui est évoquée est à chaque fois saisissant.

L’amertume face à la destruction

Nacho Fernandez

Nacho Fernandez

Certaines illustrations insistent sur le désespoir complet qu’ont causé le tremblement de terre et le tsunami. Le sentiment que tout a été emporté, qu’il ne reste plus rien, est particulièrement fort dans ce dessin de Nacho Fernandez. Les deux enfants sur le toit d’une maison submergée ne peuvent que contempler leur poupée emportée par les flots, la perte d’une certaine innocence. C’est le même sentiment qui domine dans ce dessin d’Aurélien Morinière, où un homme en costume cérémoniel ne peut que jeter un regard atterré devant tant de destruction.

L’espoir dans l’avenir

Marc Simonetti

Marc Simonetti

Bien plus nombreux sont les dessins qui ouvrent, malgré tout, une porte sur l’avenir. Celui de Marc Simonetti est emblématique, avec son petit garçon qui arrose timidement une plante au milieu d’un champ de ruines. Le motif de la plante qu’on arrose, classique de la symbolique de l’espoir en l’avenir, revient d’ailleurs dans plusieurs dessins. C’est par exemple le cas dans celui-ci, où ce n’est plus un jeune garçon mais une petite fille qui arrose une fleur, sans sembler trop y croire. L’espoir peut prendre d’autres formes allégoriques, comme par exemple cette serveuse accorte qui nous l’assure : le soleil se lèvera de nouveau.

Le réalisme

Rémi Maynègre

Rémi Maynègre

Certains dessinateurs ont adopté le parti-pris de dessins réalistes, pour témoigner très simplement de la catastrophe. C’est par exemple le cas de cette illustration de Rémi Maynègre qui, peut être plus que n’importe quelle vidéo du tsunami, donne à sentir la puissance dévastatrice de la vague. Windboi choisit lui de rendre hommage aux sauveteurs qui vont chercher des survivants dans les décombres du séisme à travers une évocation au style également réaliste. Ces dessins sont souvent très réussis, et donnent un sentiment de grande pudeur de leurs auteurs par rapport à la catastrophe.

La grande peur nucléaire

Akiza

Akiza

Au-delà du séisme et du tsunami, certains auteurs se sont focalisés sur la problématique nucléaire avec les inquiétants incidents de la centrale de Fukushima. C’est par exemple le cas d’Akiza qui a dessiné une figure allégorique inquiétante, hypnotique, tout en symboles radioactifs. Dans un très beau. D’autres décident de rendre hommage aux pompiers qui risquent leur vie en s’exposant aux radiations pour tenter de refroidir la centrale. C’est le cas à travers ce très beau dessin.

Laureline Karaboudjan

Illustration de une : Sébastien Vastra, DR.

lire le billetA Yopougon, on se bat dans le quartier d’Aya

La Côte d’Ivoire a bien changé depuis les joyeuses 70’s d’Aya de Yopougon.

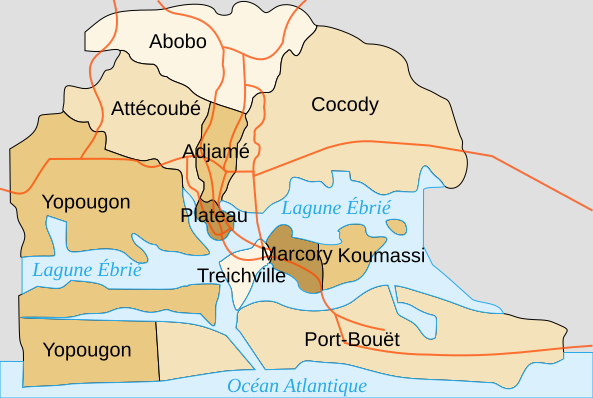

Depuis plusieurs jours maintenant, les combats se sont intensifiés dans Abidjan, la principale ville de Côte d’Ivoire. Un tir à l’obus de mortier a fait ainsi entre 25 et 30 morts hier. Les partisans d’Alassanne Ouattara, le président sorti des urnes, affrontent ceux de Laurent Gbagbo, le sortant qui s’accroche au pouvoir, dans une crise qui n’en finit pas. Ca chauffe particulièrement dans un quartier, bien connu des amateurs de BD, celui de Yopougon. C’est ici que se déroulent les aventures d’Aya de Yopougon, scénarisées par Marguerite Abouet et dessinées par Clément Oubrerie.

Publiée par Gallimard, la série est un des succès d’édition BD des années 2000 en France, et les auteurs en sont déjà à leur sixième tome. Elle se déroule entre la fin des années 70 et s’attache à décrire une Côte d’Ivoire en pleine croissance, en proie aux changements, en suivant en fil rouge les espoirs et déboires d’Aya et de ses proches. Aujourd’hui, le tableau est bien différent.

Mais revenons au Yopougon d’Aya. C’est un quartier de plus d’un million d’habitants actuellement, dans l’ouest d’Abidjan. L’endroit est notamment réputé pour ses boîtes de nuit et ses maquis, des restaurants souvent à ciel ouvert où on fait la fête. Ceux de la rue Princesse (bien plus sympa que celle à Paris) sont les plus fameux. C’était déjà le cas à l’époque où se déroule la BD, qui consacre une part importante de l’histoire à la vie nocturne de Yopougon. Aya et ses amis vont ainsi régulièrement faire la fête au “Secouez-vous” ou au “Ca va chauffer”, décrit comme le maquis le plus branché du coin.

Les personnages de la série reflètent, quant à eux, la sociologie de Yopougon, quartier assez mélangé. Par exemple, le père d’Aya, Ignace, cadre à la Solibra, la brasserie nationale, vit dans le même quartier qu’Hervé, un ami d’Aya, qui est simple garagiste. On trouve un peu de tout à “Yop”, sauf les très riches, à l’instar de Bonaventure Sissoko, le patron d’Ignace, qui vit dans l’endroit le plus huppé d’Abidjan. En tous cas, le Yopougon raconté par Marguerite Abouet ressemble à un endroit plutôt joyeux, où l’on peut deviser sur le petites et grandes choses du monde en terrasse. Bref, où il fait bon vivre.

Du maquis aux obus

Aujourd’hui, dans la vraie vie, Yopougon montre un tout autre visage. Le quartier est à majorité pro-Gbagbo, mais il y existe une enclave favorable à Ouattara, la zone de Port-Bouët 2, au nord de Yopougon. C’est là que se concentrent les violences d’après l’AFP. Dans la nuit de mercredi à hier, selon un homme vivant à proximité cité par l’agence de presse, “il y a eu des tirs toute la nuit, c’était très fort, on n’a pas pu dormir. Mais ce (jeudi) matin, cela s’est calmé”. Histoire d’en rajouter au tableau, la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) précise que “dans le quartier de Yopougon Port-Bouët 2, plusieurs témoignages font état de commerces incendiés ou saccagés et de personnes enlevées au sein même de leurs domiciles. La mosquée a été saccagée et l’imam tué”. Le 13 janvier dernier, Marguerite Abouet exprimait déjà son inquiétude sur la situation, dans une interview accordée à TF1.fr: «Plus personne ne sort le soir. Un de mes amis a une entreprise et non seulement il ne bouge plus de peur de pillage mais il a dû licencier beaucoup de monde parce qu’il n’y a plus assez d’activités. Les Ivoiriens vivent au jour le jour, dorment le ventre serré sans savoir de quoi demain sera fait.»

A en croire les informations qui parviennent d’Abidjan, la question religieuse est partie intégrante des combats entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara, en témoigne le meurtre de l’imam de Yopougon (les partisans du président sortant étant en théorie plutôt chrétiens, les supporters de l’ancien vice-président du FMI étant plutôt musulmans). Même si cela reste toujours très compliqué, comme l’expliquait Marguerite Abouet: «Je pensais que ma meilleure amie qui est musulmane voterait pour Ouattara mais elle m’a dit qu’elle ne voterait jamais pour cet « étranger ». A Abidjan, il y a des quartiers où il y a plus de musulmans, notamment dans les quartiers commerçants mais nous vivons tous ensemble, les chrétiens, les musulmans, les animistes et ça s’est toujours bien passé.»

Dans la bande-dessinée, cette question est abordée ponctuellement. Dans le tome 3 des aventures d’Aya, Koffi, le père de Bintou, une amie d’Aya, envisage de prendre une seconde épouse. Sa femme Alphonsine, entre dans une rage folle et fonce immédiatement vers l’église, gardienne des bonnes moeurs. Mais l’épisode est plus un épisode vaudevillesque qu’une réelle évocation du rôle de la religion à Yopougon.

L’autre passage où l’on aborde le religieux tient lui aussi du comique. Dans le tome 5 d’Aya, Grégoire, le copain d’Adjoua, est complétement fauché. Mais pour son plus grand bonheur, il rencontre un “pasteur” qui cherche à franchiser son “Eglise réformée de Dieu ‘Aucun malade’”. “C’est une sorte de temple de miracles et je dois ouvrir d’autres succur… euh, d’autres temples” explique le “pasteur”. Marguerite Abouet évoque ainsi l’implantation croissante des églises évangéliques (très nombreuses aujourd’hui en Afrique de l’Ouest) sur le thème de l’arnaque.

Mais, à chaque fois qu’il s’agit de religion, il n’y a pas de conflit, aucun affrontement. Les choses ont décidemment bien changé à Yopougon.

Laureline Karaboudjan

lire le billetLes mangas ont déjà dessiné le séisme

Les désastres sont un classique de la BD japonaise et sont intimement liés à l’histoire ancienne et récente de l’archipel.

Un tremblement de terre de magnitude 9 suivi d’un tsunami ravageur qui emporte tout sur son passage, avec en prime la peur d’une catastrophe nucléaire de grande-ampleur. Ce n’est pas un scénario de bande-dessinée mais bien la réalité que vit le Japon en ce moment, confronté au plus important séisme de son histoire récente. Pourtant, on peut parier que l’épisode cataclysmique de ces trois derniers jours sera adapté, d’une façon ou d’une autre, en manga. Et ce ne serait pas étonnant, puisque le thème de la destruction imprègne tous les pans de l’art japonais.

Dernier exemple en date: le manga Tokyo Magnitude 8, dont la publication a commencé en France il y a deux ans. L’oeuvre d’Usumaru Furuya, dont le titre prend une résonance particulière aujourd’hui, s’intéresse aux conséquences d’un puissant tremblement de terre sur la capitale japonaise. Il suit le parcours de Jin Mishima et Nanako Okano, deux camarades de classe, à travers un Tokyo en ruine. Le scénario n’est pas très original, le motif du “périple” étant un grand classique du genre post-apocalyptique (que l’on songe à Walking Dead ou La Zone, pour prendre des illustrations récentes en Bd).

Tokyo Magnitude 8 est le dernier né d’une longue lignée de mangas catastrophes. Il y a quelques années est sorti A Spirit of the Sun, qui imagine un terrible tremblement de terre, suivi d’un tsunami, qui ravage Tokyo et d’une terrible éruption du Mont Fujia qui a pour conséquence principale de couper l’île d’Honshu en deux.

Le manga X (non, ce n’est pas un hentai), dont la publication a commencé en 1992, s’attache lui à relire le mythe biblique de l’Apocalypse dans le monde moderne.Cela donne une Terre douée de conscience, éreintée par la pollution et l’activité humaine, qui décide d’envoyer des Anges pour massacrer l’humanité. L’une des premières manifestations de cette Apocalypse, ce sont évidemment des tremblements de terre, et le Japon est le point-de-départ de l’Armageddon. Une intrigue banale, voire divertissante, mais qui prend un goût amer lorsque le pays est réellement confronté à un important séisme, tel que celui de Kobé, le 17 janvier 1995. Juste après la catastrophe, l’éditeur a d’ailleurs du suspendre la publication du manga suite à de nombreuses plaintes de lecteurs. La série reprit son cours quelques mois plus tard.

Fascination pour la destruction

Les exemples de mangas-catastrophes abondent. Cela n’a rien d’étonnant, quand on connaît à quel point le thème de la colère de la nature est présent dans la culture japonaise. Pour rester dans le domaine de l’art pictural, il suffit d’en prendre l’oeuvre la plus fameuse: les trente-six vues du mont Fuji réalisées début XIXème par Hokusai. Ce monument de l’art de l’estampe est significatif de l’obsession du dessinateur Hokusai pour le volcan le plus connu du Japon, qu’il présente tantôt sous des dehors apaisés, tantôt sur une note beaucoup plus menaçante. Dans la série, deux estampes illustrent parfaitement cela. La première, la Grande Vague de Kanagawa, probablement l’oeuvre picturale japonaise la plus connue au monde, n’est autre que la vision d’un tsunami, et des hommes, ballotés par lui, qui lui sont soumis.

La seconde, L’Orage sous le Sommet, figure un contraste fascinant entre les dehors apaisés du mont Fuji, dont la tranquille tête enneigée tutoie d’innocents nuages, et son intérieur sombre, tourmenté par des éclairs de lave et prêt à craquer à tout moment.

L’ombre de la bombe

A toute cette mystique autour des catastrophes naturelles, s’est ajouté depuis la fin de la Seconde guerre mondiale un nouvel élément, humain cette fois-ci: la bombe atomique. Le Japon est pour l’instant le seul pays à avoir eu deux villes ravagées par une attaque nucléaire, il en a donc logiquement été durablement marqué. L’évocation la plus fameuse en manga est sans nul doute Gen d’Hiroshima. Son auteur, Keiji Nakazawa, avait six ans quand la bombe atomique a été lancée sur Hiroshima, et se trouvait à un kilomètre de l’épicentre. S’il a survécu, il a vu ses parents mourir brûlés vifs lors de l’explosion, des gens littéralement fondre sous ses yeux, etc. Autant de détails crus qu’il n’a pas hésité à retranscrire dans sa BD, ultra-réaliste et d’une force rare.

Le plus célèbre des monstres japonais, Godzilla, est aussi un enfant de la bombe. Enfoui sous terre, ce monstre de légende aurait été réveillé par des essais nucléaires. Son action est d’ailleurs d’une certaine manière tout a fait justifiable: il vient faire payer aux hommes leurs expérimentations, détruire la civilisation, pour ramener la planète à sa situation originelle: la pureté. Tremblements de terre, tsunami, bombe nucléaire, Godzilla est une incarnation de toutes ces catastrophes. Pour les Japonais, l’affronter et l’affronter encore est une manière d’affronter ses propres peurs, et dépasser ses traumatismes.

Les mangas, la plupart du temps, sont là pour ça. Les auteurs réfléchissent à scénariser l’instant T de la catastrophe, puis, dans un deuxième temps, la vie d’après. Dans le célèbre manga Akira, Tokyo a été ravagé dans les années 80 par une mystérieuse explosion qui provoque la Troisième guerre mondiale et l’affrontement nucléaire qui va avec.

L’action se déroule en 2019 (version japonaise) dans un Néo-Tokyo ultra-corrompu où de nombreux gangs s’affrontent. Comme je l’expliquais déjà dans l’article Les Supers héros, les nouveaux saints patrons des villes, l’idée autour d’Akira est que même après l’Apocalypse nucléaire quelqu’un peut arriver et sauver le monde. Qu’il y a toujours un espoir. Dans le cadre de ce manga, c’est Shotaro Kaneda, un chef de gang de bikers, qui va affronter les militaires. J’écrivais alors à l’époque:

“Métaphore d’un pays en reconstruction après la Seconde guerre mondiale, Kaneda est le symbole des Japonais qui doivent apprendre à se débarrasser de leurs défauts pour, d’une certaine manière, renaître.

Au contraire des américains qui aiment la plupart du temps le héros presque parfait, le gendre idéal, dans les mangas, de Sangoku à Monkey D. Luffy en passant par Ichigo Kurosaki voire Nicky Larson, le héros est toujours perclus de défauts aux premiers abords. Sarinagara, comme dit le poète Kobayashi, Cependant, ils ont tous une qualité en commun: un indéfectible sens de l’amitié. Dans une société japonaise souvent perçue comme trop individualiste, le sens du collectif est vu comme la solution pour s’en sortir.”

Depuis le début des dramatiques événements, les Japonais ont ainsi impressionné par leur capacité à ne pas paniquer et à s’organiser, pour gérer en même temps les incendies, les disparus et les accidents nucléaires des centrales. Parmi eux, les super-pompiers, qui se battent nuit et jour pour empêcher la fusion nucléaire à Fukushima, risquent de rester dans la mémoire collective. Nul doute qu’un manga retraçant leurs exploits leur sera consacré.

Laureline Karaboudjan

Illustration principale: Capture d’écran du premier épisode de l’adaptation télévisée de The Spirit Of Sun

Face à la révolution, Tintin soutient les Émirs

En cas de soulèvement au Khemed, le reporter serait du côté du pouvoir.

Tunisie, Egypte, Libye, Bahreïn, etc. Les mouvements révolutionnaires fleurissent, depuis quelques semaines, dans le monde arabe. Au point que le tranquille émirat du Khemed pourrait bientôt être touché. Vous ne connaissez pas le Khemed? C’est ce pays du Golfe où Tintin se rend souvent pour deviser avec son ami, l’émir Ben Khalish Ezab. Mais là-bas aussi, la révolte gronde. C’est en tous cas ce qu’assure un envoyé spécial de la Zyldav Press Agency sur un blog qui reproduit même des photos de la contestation:

Si on a beaucoup parlé du rôle des médias dans les mouvements qui secouent actuellement le monde arabe, quelle serait l’attitude de Tintin? Le reporter à la houppe se rend assez souvent dans cette partie du monde. Outre le Khemed (l’Or Noir, Coke en Stock), il va aussi au Maroc dans le Crabe aux Pinces d’Or et en Egypte dans les Cigares du Pharaon. Un vrai parcours de diplomate, de cadre d’Orient (tiens tiens) comme on dit au Quai d’Orsay. De là à penser que son emploi de journaliste au Petit XXème n’est qu’une couverture (hormis dans Tintin au Pays des Soviets, vous l’avez déjà vu écrire un article?), il n’y a qu’un pas.

Un trait commun à tous ces voyages orientaux frappe particulièrement : Tintin ne remet jamais en cause les régimes en place. Il a même plutôt tendance à combattre les insurgés. Lors de son premier séjour au Khemed, il devient immédiatement l’ami de l’émir Ben Kalish Ezab et, dans une moindre mesure, du prince Abdallah. Pourtant, en témoigne l’antipathique police militaire qui accueille le reporter au Khemed dans Tintin au Pays de l’Or Noir, l’émir Ben Khalish Ezab n’a pas l’air d’être un grand démocrate. A l’inverse, il se fait très vite l’ennemi de son principal opposant politique, le cheikh Bab El Ehr, qu’on ne peut certes pas non plus classer parmi les défenseurs de la démocratie. Quand celui-ci prendra le pouvoir au Khemed dans Coke en Stock, Tintin se rangera dans le camp de l’Emir renversé, chez les contre-révolutionnaires.

Tintin et les Dupondt dans la peau de MAM

Revenons à l’Or Noir. Si j’ergote sur le rôle de Tintin, celui des Dupont et Dupond est autrement plus clair. Ils sont dépêchés au Khemed, en proie à des mouvements révolutionnaires, c’est explicitement pour aider l’émir à se maintenir en place. Un de leur supérieur explique au téléphone “C’est la bagarre, là-bas, entre l’émir Ben Khalish Ezab et le cheik Bab El Ehr, qui cherche à le renverser… Le Khemed est un point névralgique… A surveiller !…” Nos deux policiers partent-ils dans le Moyen-Orient pour dispenser leur “savoir faire en matière de maintien de l’ordre” façon Michèle Alliot-Marie? Tout porte à le croire.

Quant à Tintin, il partage avec la ministre des affaires étrangères française la fâcheuse tendance à accepter des voyages privés dans les jets de milliardaires louches. Dans Vol 714 pour Sidney, Tintin et ses camarades se retrouvent invités par le milliardaire Laszlo Carreidas, à l’aéroport de Jakarta, à partager son jet privé pour se rendre à Sidney. Un parallèle dont s’amuse ce blog-ci. Sauf que Tintin n’est pas ministre des affaires étrangères comme MAM même si accepter ce genre de voyages fait un peu mal à la déontologie journalistique. Mais comme on sait que ce métier n’est qu’une couverture…

Ceci étant dit, rendons à Tintin ce qui est à Tintin : ses visites orientales sont l’occasion de souligner, à plusieurs reprises, le rôle de l’Occident dans les troubles politiques locaux. Ainsi, dans Coke en Stock, il lève le voile sur la vente d’avions de combats au cheikh Bab El Ehr, qui rencontre (une fois de plus !) un écho particulier ces temps-ci avec la polémique sur les Mirages de Khadafi. Il souligne aussi la dépendance de la stabilité politique de la région d’intérêts économiques extérieurs. Dans l’Or Noir, c’est une rivalité entre deux compagnies pétrolières occidentales, la Speedol et la Skoil, qui met le feu au Khemed. Dans Coke en Stock, c’est un conflit entre l’émir et la compagnie aérienne Arabair qui est à l’origine de la révolution. Parce que la compagnie a refusé de se soumettre à un caprice du prince Abdallah (qui voulait voir des avions de ligne faire des loopings!), l’émir menace de révéler au monde entier le trafic d’esclaves auquel elle se livre (mais qu’il a donc couvert). Du coup, l’Arabair arme l’éternel rival Bab El Ehr qui renverse Ben Kalish Ezab.

S’il montre bien l’ingérence économique occidentale dans ses aventures, Tintin n’en est pas moins impliqué, en tous cas en ce qui concerne l’Or Noir. Il prend ainsi fait et cause pour les intérêts économiques de la Speedol, sous couvert de maintenir la paix. Un peu comme Kouchner, qui s’était illustré par sa défense des intérêts pétroliers de Total sous la dictature birmane.

Tintin, ce légitimiste

Tintin est-il contre-révolutionnaire de nature? Non. Si son attitude au Moyen-Orient est généralement favorable aux émirs, lorsqu’il se rend en Amérique du Sud, le Belge est plutôt prompt à l’insurrection. Il est entraîné dans la révolution dans l’Oreille Cassée (et devient aide de camp du général Alcazar triomphant) et il participe carrément à la guérilla dans les Picaros. Alors pourquoi ces positions différentes en fonction du continent sur lequel il se trouve? N’est-ce que l’air du pays qui le fait tourner casaque?

Si on y regarde bien, c’est en fait assez simple. Tintin n’apprécie pas les dictateurs, mais il aime les monarques. Outre l’émir Ben Kalish Ezab, on sait que le “reporter” compte parmi ses amis Ottokar IV, le roi de Syldavie, qu’il a rencontré dans le Sceptre d’Ottokar. A l’inverse, on ne connaît à Tintin aucune amitié en Bordurie, pays sous dictature fasciste puis communiste. En Amérique du Sud, s’il soutient le général Alcazar dans ses prises de pouvoir, il s’en méfie énormément, pas dupe quant aux velléités démocratiques du liberador. Ainsi, chez les autocrates, Tintin est un légitimiste, défenseur des têtes couronnées de droit divin. Mais pouvait-il en être autrement pour ce héros de la droite catholique belge?

Laureline Karaboudjan

Illustration de une extraite de Coke en Stock, DR.

lire le billetUne super-héroïne contre la Camorra

Violet, une super-héroïne italienne défie la mafia napolitaine. Mais galère (du coup?) à trouver un éditeur.

On ne parle que d’elle, depuis quelques jours, dans le petit monde de la BD italienne. Elle, c’est Violet, une super-héroïne blonde, masquée, aux accoutrements violets (qui lui donnent son nom, bah oui) et dont le passe-temps favori est de combattre le crime organisé (ce qui est le boulot récurrent d’un super-héros, même en Italie). Elle n’officie pas à Florence, comme pourrait le laisser penser la couleur de sa tenue, mais à Naples, le repaire de la Camorra, l’une des mafias les plus puissantes au monde (il y a plus de boulot là-bas).

Âgée de 23 ans, la super-héroïne traîne déjà une histoire bien lourde derrière elle. Orpheline depuis que ses parents se sont fait tuer parce que son père a voulu raccrocher du trafic de drogue, elle a été enlevée et prostituée par le parrain local. Puis, elle est utilisée comme cobaye pour une nouvelle drogue. Mais, alors que la substance tue les autres “testeurs“, il donne au contraire des super-pouvoirs à Violet, qui réussit à s’enfuir. Depuis, elle en veut un tantinet à la mafia…

Violet est la création de Marius, de son vrai nom Mario Lucio Falcone, un auteur italien de 28 ans originaire d’Aversa, une ville proche de Naples. “Le personnage est né presque par accident, confie-t-il à l’Espresso. Je pensais depuis longtemps créer un super-héros local. Les auteurs américains utilisent comme toile de fond pour leur travail New York ou d’autres villes, les Japonais Tokyo. Mon choix s’est porté sur Naples: si ce n’était pas là, où d’autre?“

La capitale de la Campanie est aisément reconnaissable dans les planches de Marius, donc Violet est, en quelque sorte, la sainte-patronne. “J’ai pensé à un personnage réaliste, meurtri par la vie, avec toutes les difficultés que peuvent rencontrer les filles de son âge aujourd’hui, reprend Marius. J’ai voulu me concentrer sur un personnage féminin, parce que la femme à Naples a une place centrale, plus forte: celle de femme, mère, épouse. Elle est la plus à même de lutter contre la Camorra“.

La mafia,capable de l’empêcher de paraître?

Si elle fait tomber des mafieux à la pelle, Violet mène un autre combat, bien plus dur: trouver un éditeur. Le personnage est en compétition pour un concours de la Stan Lee Fondation (où concourt aussi un certain Slate!), ce qui pourrait lui assurer du succès outre-Atlantique. Car ,pour l’instant, Violet n’a pas réussi à percer en Italie. Le dessinateur explique qu’il y a bien eu un éditeur intéressé, mais qu’il s‘est retiré sans donner de raisons. Le journaliste de l’Espresso y entrevoit la main de la Camorra et interroge le dessinateur sur le sujet. “Je ne sais pas. Mais plus plus on parle du mal, plus on le combat et plus il y a de chances de gagner la guerre“.

La Camorra, gênée par l’éventuelle publication d’un comic? Il ne faut peut-être pas exagérer. Violet, ce n’est pas Gomorra de Roberto Saviano, qui pour le coup est une vraie enquête, sourcée et où figurent surtout des noms précis. De quoi valoir des menaces de mort à son auteur. Pour la BD de Marius, la réalité est probablement plus triviale: elle n’a pas le niveau.

Sur son blog, le scénariste de BD Stefano Ascari note ainsi : “Il y avait un éditeur qui a reculé. Son des violons. Peut-être parce effrayé par les menaces de la criminalité organisée? Nous pouvons sortir de la métaphore? “Violet” n’est pas une bande dessinée publiable. Le niveau technique est celui d’un produit moyen de fanzine, la conception est incertaine… […] Il y a des projets beaucoup plus professionnels qui sont sans éditeur sans qu’il n’y ait d’ingérence de la criminalité organisée“. Stefano Ascari explique ne pas vouloir éreinter l’auteur mais plutôt le journaliste de l’Espresso. Et de saluer en introduction de son billet le courage de la BD, en dépit de ses maladresses : “Le plus grand respect pour Marius, le jeune dessinateur d’Aversa. Héroïque. dIl m’est arrivé de visiter brièvement la région et pour avoir pu un peu respirer l’air du lieu, cette initiative est effectivement importante. Et courageuse“.

Laureline Karaboudjan

Illustration : Violet, DR.

lire le billetObélix, la solution pour battre l’Angleterre?

Alors que les VI Nations battent leur plein, je me rappelle que, comme beaucoup, j’ai découvert le rugby dans Astérix.

Deux matches et autant de victoires. Pour les rugbymen Bleus, le Tournoi des VI Nations aurait pu plus mal commencer. Mais ils auraient aussi pu mieux faire, car si j’en crois les commentateurs sportifs, les victoires contre l’Ecosse et l’Irlande n’étaient pas des modèles du genre. Alors qu’est-ce que ce sera quand il faudra affronter le véritable épouvantail de la compétition et l’ennemi de toujours, la perfide Albion? La débandade, probablement. Sauf si Marc Lièvremont, le sélectionneur français, se décide enfin à convoquer à Marcoussis le meilleur joueur de rugby du pays: Obélix.

Comme beaucoup, n’étant pas du sud de la France, j’ai découvert le rugby, ce “joli jeu” qu’Obélix veut “introduire en Gaule“, à travers l’album “Astérix chez les Bretons“. Les deux gaulois se rendent en Grande-Bretagne pour tenter de retrouver un tonneau de potion magique. Au cours de leurs aventures avec Jolitorax, le cousin germain (mais Breton) d’Astérix, ils se retrouvent embringués dans une partie de rugby endiablée entre Camulodunum et Durovernum. Puisqu’un dessin-animé vaut mieux qu’un long discours, je vous laisse (re)découvrir le match dans l’adaptation animée sortie en 1986, en breton dans le texte.

Contrairement au football qui ne manque pas d’avatars dans le neuvième art, les BD consacrées au rugby sont plutôt rares (probablement en raison du moindre retentissement du ballon ovale par rapport au ballon rond). Si on couple cet état de fait à, au contraire, l’immense visibilité du petit gaulois, “Astérix chez les Bretons” a tout pour être la BD de référence lorsqu’on parle de rugby. Le genre d’œuvre qui façonne l’imaginaire de générations entières.

Qu’est-ce que nous dit “Astérix chez les Bretons” sur le rugby? Tout d’abord, comme l’explique Jolitorax, que c’est un jeu qui “se joue avec une calebasse et trente Bretons séparés en deux équipes de XV” où “on a pratiquement le droit de tout faire pour porter la calebasse dans les buts de l’adversaire, seul l’usage des armes est interdit, sauf accord préalable“. Bref, une présentation assez succincte du point de vue des règles. Mais là n’est pas l’essentiel. Le rugby est un sport entouré d’un certain décorum. Ainsi, on fait entrer, avant les joueurs, l’oie et la poule sacrées des équipes de Camulodunum et Durovernum, accompagnés de joueurs de cornemuses. Un avant-match qui n’a rien à envier aux shows de Max Guazzini qui précèdent les rencontres du Stade Français.

Goscinny et Uderzo retranscrivent également la ferveur du public, qui abandonne son flegme tout breton à l’entrée des joueurs, et arbore banderoles, trompettes et crécelles en tribune. Quant au pré, on y voit tour à tour un regroupement, puis un essai et sa transformation. Et surtout une débauche de violence “virile mais correcte”, qui fait piétiner certains joueurs par d’autres, mais le tout régulé par un arbitrage qu’on ne conteste pas. Et à la fin de la partie, les acteurs s’échangent leurs maillots fraternellement:

Pourquoi Obélix ne peut malheureusement pas être sélectionné

Une image assez fidèle, même si évidemment caricaturale, diraient les spécialistes. En tous cas, c’est un jeu qui, comme on l’a dit, plaît énormément à Obélix. D’autant plus quand il se retrouve, malgré lui, joueur de la partie (ses braies blanches et bleues ayant le bon goût de ressembler au maillot d’une des deux équipes). Il s’en donne à cœur joie, démolit de murs d’adversaires, en esquive d’autres, avant d’aller marquer. C’est sûrement l’enthousiasme communicatif d’Obélix qui m’a fait aimer le rugby. D’ailleurs, je me souviens que, sur ma vieille console de jeux, le passage du match de rugby était de loin mon préféré :

Obélix, meilleur ambassadeur du rugby hexagonal? Peut-être, mais malheureusement, il ne pourra jamais participer au Tournoi des VI Nations, ou, à tout le moins, au “tournoi des cinq tribus” de l’album d’Astérix. Déjà parce que la Gaule n’y participe pas, à l’instar de la France qui n’a rejoint le Tournoi des VI Nations qu’en 1910. Mais surtout parce qu’Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Et chacun le sait, le dopage est strictement interdit dans cette compétition… C’est d’ailleurs pour la même raison qu’il ne peut participer aux JO dans “Astérix aux Jeux Olympiques“, où seul un Astérix sans potion représente la fière Gaule. Et où les Romains sont, au contraire, pris en flagrant délit de triche au dopage à la potion magique. C’est peut-être ce qu’il faudrait aux Italiens pour remporter un jour le tournoi…

Laureline Karaboudjan

Illustration extraite d’Astérix chez les Bretons, DR.

lire le billetEgypte, Tunisie: la révolution des dessinateurs

Les dessins jouent un rôle essentiel dans les mouvements tunisiens et égyptiens. Comme dans toute révolution.

Ca y est. Grâce à un mouvement de protestation sans précédent, le président égyptien Hosni Moubarak a démissionné au moment où je publie cet article. Les manifestations pourraient toutefois se poursuivre, dans les prochains jours, sur la place Tarhir du Caire, devenue le symbole de la révolution en Egypte. Après tout, les Tunisiens continuent de manifester, un mois et demi après le début de leur propre révolution, malgré la fuite du despote Ben Ali. Quelles que soient les issues de ces deux soulèvements, ils auront rassemblé autour de mêmes frustrations jeunes et vieux, professeurs ou artisans, chômeurs et ingénieurs et… quelques dessinateurs, qui ont pris part à la contestation.

En Tunisie, -z- est l’un des plus actifs, notamment sur la Toile. Sur son blog Debatunisie, qu’il a lancé il y a plus de trois ans, il livre depuis le début du mouvement de contestation ses humeurs par des dessins qu’il accompagne généralement d’un court texte. De la violence de la répression aux promesses tardives de Ben Ali, rien n’a échappé à son coup de crayon aguerri. Depuis le départ de l’ancien dictateur, il continue à croquer l’actualité de son pays, avec ses multiples remaniement ministériels, ses doutes et ses espoirs. Des dessins parfois drôles, souvent amers, toujours percutants.

Malgré l’évolution de la situation dans le pays, -z- a décidé de rester anonyme, en attendant de voir la suite des événements. S’il a conscience du rôle éminemment politique de ses dessins, qui circulent à vitesse grand V sur les réseaux sociaux depuis le début de la contestation, il refuse de prendre parti estimant que ce n’est pas là son rôle. “Je n’ai pas la prétention de proposer quoi que ce soit de politique à part défendre la liberté d’expression et de m’inscrire pleinement dans les contre-pouvoirs et la critique en continuant à exercer l’art de la caricature“ écrivait-il ainsi il y a trois semaines sur son blog.

Comme de nombreux caricaturistes, -z- a su créer tout un univers, un folklore récurrent à travers ses dessins, qu’il a eu l’occasion de détailler dans une interview téléphonique accordée au Monde.fr. Il explique par exemple que le tigre qu’il dessine régulièrement est un clin-d’oeil a une des révélations de Wikileaks, qui a publié un câble diplomatique où l’on apprenait que Ben Ali avait un tigre de compagnie.

Si -z- est l’exemple typique d’un dessinateur aguerri, la Tunisie et l’Egypte ont aussi vu fleurir nombre de graphistes amateurs à l’occasion de leurs révolutions. Car avec les outils informatiques, il est à présent aisé de créer facilement un photomontage ou une caricature, que l’on diffuse sur les réseaux sociaux ou que l’on exhibe lors de manifestations. C’est par exemple le cas de ces deux Cairotes qui conjuguent soulèvement populaire et arts plastiques:

Et puis, bien sûr, il y a tous les dessinateurs de presse étrangers qui s’en donnent à coeur joie depuis le début des mouvements, comme Denis Pessin, sur Slate.fr. C’est d’ailleurs assez amusant de comparer leur point de vue, forcément plus lointain, avec celui de dessinateurs locaux. Les enjeux ne sont pas les mêmes, les étrangers se focalisant plus, par exemple, sur les possibilités de contagion des mouvements à d’autres pays. Courrier International a ainsi répertorié quelques exemples de dessins de presse sur la Tunisie, ici. Ou alors, une galerie de dessins sur l’Egypte.

Le mouvement est tel qu’il n’est d’ailleurs pas seulement réservé aux dessinateurs de presse. Evoquons par exemple le beau dessin de Boulet, qu’il a diffusé sur sa page fan Facebook alors que l’issue des manifestations étaient encore incertaine. Illustration notable car l’auteur du blog Bouletcorp n’est pas coutumier des dessins politiques (à moins qu’imaginer une planète envahie par des extraterrestes ou ravagée par des zombies soit un scénario politique).

Révolutions et dessins, une histoire d’amour

Il n’y a rien d’étonnant à voir les dessinateurs prendre part aux soulèvements dans le monde arabe. Il en a toujours été ainsi. Avec la liberté de la presse s’est développée la liberté de caricaturer, dès la révolution française en France, puis tout le long du XIXème siècle. Le dessin a une première fonction, celle de suivre l’air du temps de la révolte et de transmettre une information. Comme un slogan, il est facilement diffusable, et il peut être reproduit. C’est pour l’instant ce que l’on voit dans les révolutions arabes, ou dans cette couverture du Rire rouge de 1917, lors de la révolution Russe.

Il a ensuite une deuxième étape. Figer dans la mémoire collective les symboles de la révolution, par des oeuvres souvent de plus grandes qualités. Les nouveaux régimes qui vont être mis en place, démocratique ou pas, devront se créer une nouvelle image, pour remplacer la précédente. Les communistes Russes ou Chinois ont été très forts pour ça. En France, le Serment du Jeu de Paume de David ou la Liberté guidant le peuple de Delacroix sont devenus en quelque sorte des piliers de notre démocratie.

Le tableau de Delacroix est impressionnant dans le sens où il a largement dépassé sa fonction première qui été de représenter la révolution de juillet 1830. Il est aujourd’hui un symbole de la liberté et de la démocratie en générale, en France et dans le monde. Souhaitons à un des dessins produits lors des révolutions arabes d’avoir le même destin.

Laureline Karaboudjan

Illustration de une de -z- (son blog)

lire le billetGrand Prix d’Angoulême pour l’américain Art Spiegelman

Voilà, les Fauves sont tombés à Angoulême. Je les commenterai dès demain. Pour l’heure, j’ai du sommeil à rattraper!

A noter, avant de détailler le palmarès, que le Grand Prix, qui récompense un auteur pour l’ensemble de sa carrière, a été décerné à l’américain Art Spiegelman. L’auteur de Maus présidera le festival (et en dessinera l’affiche) l’année prochaine, après Baru cette année. Le Grand Prix est la plus haute récompense francophone qu’un auteur de BD puisse recevoir.

Fauve d’Or d’Angoulême

Fauve d’Or d’Angoulême

Cinq mille kilomètres par seconde, de Manuele Fior (Atrabile)

Prix du Public

Le bleu est une couleur chaude, de Julie Maroh (Glénat)

Prix Spécial du Jury

Asterios Polyp, de David Mazzucchelli (Casterman)

Prix de la Série

Il était une fois en France, de Fabien Nury et Sylvain Vallée (Glénat)

Prix Intergénérations

Pluto, de Naoki Urasawa et Osamu Tezuka (Kana)

Prix “Regard sur le monde”

Gaza 1956, de Joe Sacco (Futuropolis)

Prix de l’Audace

Les Noceurs, de Brecht Evens (Actes Sud)

Prix Révélation

Deux albums ont été récompensés!

La Parenthèse, d’Elodie Durand (Delcourt)

Trop n’est pas assez, d’Ulli Lust (Ca et là)

Prix du Patrimoine

Attilio Micheluzzi

«Architecte italien reconverti tardivement à la BD, Attilio Micheluzzi avait herité d’une tradition américaine ayant pour emblème Caniff. Son dessin d’un classicisme impeccable, servait un sens de la narration remarquable.» (lire sa bio plus complète sur le site des éditions Mosquito). Selon Wikipédia, le prix du Patrimoine (les prix à Angoulême, c’est jamais très clair), «récompense le travail d’un éditeur de langue française autour de la réédition ou de la première édition d’une œuvre appartenant au patrimoine de la bande dessinée mondiale». Je n’ai pas trop compris ce que ça veut dire, mais, en gros, ça récompense une œuvre étrangère que vous n’avez pas lue mais qu’il faudrait.

Prix Jeunesse

Les Chronokids T.3, de Zep, Stan et Vince (Editions Glénat)

Déambulations à Angoulême

Tout le week-end, le live du Festival International d’Angoulême. Actualisation régulière, garantie par Gaston Lagaffe. Je reviens dimanche après-midi vers 16h, pour les résultats en direct.

Samedi 28 janvier:

18h. Debout les damnés de la terre

Gangs of Longwy

Gangs of Longwy

Je retraverse la Charente (le musée d’Angoulême est sur la rive opposée à la vieille ville) pour rejoindre une nouvelle expo, mystérieusement intitulée “DLDDLT“, pour “debout les damnés de la terre“. Derrière cet acronyme marxisant se cache une exposition dédiée à l’oeuvre du président du jury Baru. On retrouve donc des ouvriers, immigrés ou non, des loubards blafards et des gamins rigolards. Et quelques citations de l’auteur, un peu pompeuses : “J’ai fait de la condition ouvrière mon sujet permanent. La BD est mon désir de faire et de dire quelque chose qui me paraît essentiel, un besoin de prendre la parole. Je ne dessine pas parce que je le veux mais parce que je le dois“.

La scénographie est plutôt réussie même si j’avoue avoir du mal à regarder des planches encadrées, surtout si elles ne sont pas mises en perspectives (via une expo comparative par exemple). Mais ne serait-ce que pour le flipper des années 1960 (où je me suis prise une dérouillée par un gamin), ça valait le coup d’y faire un saut.

16h. Détournements mineurs

“Qui m’a volé mon Donut?”

Si l’expo sur Troy de ce matin était dispensable (la queue devant est pourtant immense), ce n’est pas le cas de celles sur les parodies à la cité de la BD d’Angoulême. Détournements, pastiches et autres hommages sont étudiés à travers de nombreux exemples, étonnants ou hilarants. Le travail de Robert Sikoryak, par exemple, m’a beaucoup marquée. Il s’attache à réunir des références littéraires et BD dans un seul dessin, comme ce génial Action Camus qui mélange Superman et l’Etranger. On retrouve aussi des mélanges entre la BD et la peinture, à l’instar d’un Homer munchisé par Matt Groening (voir ci-dessus) où du Chat de Gelluck qui se prend pour la Joconde.

Impossible de ne pas évoquer aussi Mad magazine, qui s’est fait une spécialité des parodies en bande-dessinée, et le français Gotlib qui a truffé ses Rubriques-à-Brac du genre. Et puis, bien sûr, les nombreuses parodies érotiques voire pornographiques de Tintin, Lucky Luke ou des Schtroumpfs. Allez, une autre de Sikoryak qui m’a bien plu :

14h. « On n’est pas des philosophes mais des instigateurs de doute »

Rencontre avec Fabien Vehlman et Gwen de Bonneval, les auteurs du Dernier Jour d’un Immortel, sélectionné cette année à Angoulême. Une BD que j’ai beaucoup aimée, et dont je vous ai déjà parlé ici. Le scénariste Fabien Vehlman a ainsi explicité son projet de science-fiction: “On s’en fiche de la technologie, de comment ça fonctionne. On laisse ça à ceux qui font de la hard science. S’il y a des extra-terrestres dans notre BD, c’est pour étudier le rapport à l’Autre“.

Avec sa portée philosophico-psychologique, le Dernier Jour d’un Immortel étudie de grands thèmes tels que l’immortalité, la relativité des cultures ou encore l’influence des nouvelles technologies. Dans la BD, les humains peuvent avoir autant de clones qu’ils veulent, qui vivent une autre vie et avec qui il peuvent fusionner pour emmagasiner leurs expériences. Le problème, c’est que ce faisant ils perdent leurs souvenirs les plus anciens. “C’est le fantasme de vivre plusieurs vies, que l’on a déjà avec les téléphones portables, explique Fabien Vehlman. Mais il y a un prix à payer à celà“. Quitte à parler de prix, espérons que le Dernier Jour d’un Immortel en aura un demain…

13h.

Riyoko Ikeda: «Je voulais que la rose de Versailles s’adresse à un public adulte et je savais que c’était différent, presque révolutionnaire.»

12h. « On va parler de bande-dessinée honteuse »

Cet homme est parfaitement sain d’esprit, si si.

Vous connaissez l’éditeur de BD le plus censuré en France? Bernard Joubert (dont je vous ai déjà parlé dans ce post sur la censure) s’est proposé de le faire découvrir au cours d’une conférence dont le festival d’Angoulême a le secret. Il a ainsi conté l’histoire d’Elvifrance, éditeur de pockets de BD de genre érotico-épouvante, frappé en 22 ans d’existence de 700 arrêtés d’interdiction. “C’est un record” commente malicieusement Bernard Joubert.

“On va parler de bande-dessinée honteuse, de BD vite lue, vite jetée, vite réalisée“. Le conférencier avait annoncé la couleur, et je n’ai pas été déçue. Quel régal pour les sens (et souvent les zygomatiques) que de découvrir les couvertures de Lucifera, Prolo (dessinées pour certaines par Manara), Terrificolor (sous-titré Mort en polychromie) ou encore d’Hitler, mort oublié, une uchronie qui a valu les réprimandes de Georges Marchais à l’Assemblée nationale.

Autant d’ouvrages à retrouver sur ce site, et dont je ne résiste pas à vous faire partager une couverture. Je reviendrai sûrement plus tard, et plus en détail, sur l’histoire des éditions Elvifrance. Passionnant.

11h.

Petit saut à l’exposition sur le monde de Troy (Lanfeust, Trolls de Troy, etc) qui fait le plein. A part se faire prendre en photo devant un troll taille réelle ou jeter un oeil sur quelques parodies artistiques, ça n’a que peu d’intérêt.

Petit saut à l’exposition sur le monde de Troy (Lanfeust, Trolls de Troy, etc) qui fait le plein. A part se faire prendre en photo devant un troll taille réelle ou jeter un oeil sur quelques parodies artistiques, ça n’a que peu d’intérêt.

10h. « On peut faire des histoires d’amour de lesbiennes et plaire à tout le monde »

La scénariste Blan, et les auteurs Cab et Soizick se demandent dans un débat organisé au théâtre s’il y a un genre lesbien dans la bande dessinée. Avis mitigé selon les intervenants, Soizick ayant peur notamment que la création d’un genre y enferme les lesbiennes. Elle souhaite plutôt que l’on trouve des lesbiennes dans des Bds, et des histoires de lesbiennes à vocation universelle. Pour Cab, “on peut faire des histoires d’amour de lesbiennes et plaire à tout le monde“.

Tout l’enjeu est là. Petites, chacune d’elles explique la difficulté à s’identifier à des héros hétérosexuelles, qu’il y a toujours un moment d’adaptation. “J’aurais bien aimé qu’on me confirme qu’Alix était gay“, explique Soizick.

Inspirées par des auteurs comme Alison Bechdel et Roberta Gregory, elles n’ont pas de mots assez durs contre la “Bd de filles”, incarnée selon elles par Pénélope Bagieu. Pour elles, l’auteur de Cadavres exquis (où l’héroïne devient pourtant lesbienne au final) fait beaucoup de mal à l’image de la femme. Pour Blan, “si les jeunes filles lisent Pénélope Bagieu, si elles se reconnaissent là-dedans, elles ont forcément l’impression d’être un peu nunuches, un peu pétasses“. Soizick en rajoute une couche, estimant “que les filles qui aiment ça ont douze ans d’âge mental“.

Le blog de la P’tite Blan.

Les chroniques mauves, le projet de Soizick.

Le site de Cab.

8h40.

Les fans font la queue alors que les différents salons et expos n’ouvrent qu’à 10 heures. Il pleut.

Vendredi 27 janvier

19h. Les 25 ans de Delcourt, «Oh….»

Les éditions Delcourt fête ses 25 ans dans la salle Franquin. Au programme, dessins improvisés de la part de Richard Guérineau ou de Mathieu Sapin pour faire l’apologie en musique du fondateur Guy Delcourt et de ses publications. Mi-mégalo, mi-auto-dérision, c’est au final plutôt amusant. Ah le passage sur les filles perdues d’Alan Moore… Oh…(soupirs langoureux).

17h. «La culture visuelle est très faible en Roumanie»

(Jeu : comptez les bières cachées dans cette image)

Sur un stand, je rencontre des auteurs roumains de BD underground. On discute un peu de l’état de la bande-dessinée en Roumanie. “C’est assez récent la BD underground en Roumanie, m’explique Sorina Vazelina (“comme la vaseline“), une jeune dessinatrice. Ca n’a pas 10 ans. Le problème, c’est qu’on sort de toute une période communiste au cours de laquelle les gens se sont concentrés sur la BD pour enfants. Comme il était impossible de faire de la critique politique, d’évoquer tout un tas de sujets de société, les gens se sont réfugiés là-dedans. Mais du coup, aujourd’hui, on a du mal à sortir de cette image“.

Sorina a étudié aux Pays-Bas mais est retournée en Roumanie pour vivre de ses dessins, ce qu’elle voit comme “un challenge. La culture visuelle est très faible dans mon pays, les affiches publicitaires dans la rues sont moches” assure celle qui fait également du design pour gagner l’argent que la BD ne lui rapporte pas. Mais Sorina, tout comme ses collègues sur le stand ne se plaignent pas outre mesure : l’Institut culturel roumain a édité certaines de leurs planches dans un recueil, The Book of George, afin de promouvoir la nouvelle vague roumaine. Même si, du coup, les planches sont en anglais.

Leur site: HardComics.Ro

16h.

Du haut de cet immeuble, Titeuf me regarde. C’est le premier à m’accueillir à Angoulême, pour ce week-end de Festival international de la bande-dessinée.

Le Capital, un manga comme les autres?

L’œuvre de Karl Marx et Friedrich Engels sort en manga, préfacé par Olivier Besancenot.

«La ligue à Léon, j’ai lu Le Capital, la ligue à Léon, j’ai lu Le Capital, en bande-dessinées la ligue, la ligue…». C’est au cours de mes jeunes années étudiantes que j’ai découvert La ligue à Léon, cette chanson qui moque la LCR sur l’air de la digue du Cul. Les trostkistes y étaient censés militer à Nanterre et vivre à Neuilly, ou bien lire l’oeuvre théorique fondatrice du marxisme en BD. Figurez-vous qu’à partir de mercredi, ce sera possible, puisque Le Capital sort en France sous la forme d’un manga édité par Soleil.

Le Capital adapté en BD, il y a de quoi faire lever plus d’un sourcil. Le texte de Marx, terminé par Engels, traîne une réputation (assez juste) de texte aride et long comme un jour sans pain, malgré sa dimension fondamentale. De plus, c’est un texte théorique, un essai dépourvu de scénario et de personnages comme le serait une fiction. Bref, a priori il n’y a pas pas plus de chances que Le Capital fasse une bonne bande-dessinée que les Fondements de la Métaphysique des Moeurs soient un jour adapté en dessins-animés. Comme le note le leader du NPA Olivier Besancenot dans la préface, «Si Le Manifeste du parti communiste(1848), autre grand texte de l’auteur, est largement lu, Le Capital, au contraire, traîne dans le sillage de son succès la réputation d’être inaccessible.»

Pourtant, le manga tiré de l’oeuvre de Marx est plutôt agréable à lire. Les auteurs (qui ne signent pas, laissant le seul nom du philosophe allemand sur la couverture) ont imaginé une histoire pour mettre en scène les idées communistes du Capital. On suit donc le parcours de Robin, fils d’un fromager, qui rencontre un investisseur qui lui propose de faire passer sa modeste fromagerie au stade de l’usine capitaliste. Malgré les réserves de son père, Robin se lance dans l’aventure avec le but assumé de devenir riche (il est traumatisé par le souvenir de sa mère, morte faute d’argent pour la soigner) et de séduire la fille de banquier dont il est amoureux. Mais plus ça va, plus il va raisonner en termes de marges bénéficiaires plutôt que de lait caillé. Et devoir affronter la colère d’ouvriers qu’il presse de plus en plus.

Ca c’est pour le premier tome. Le tome 2 se veut plus théorique, et son personnage principal est Engels lui-même, qui se fait fort de traduire en concepts l’histoire qui a été présentée dans le tome 1. Le tout créé un ensemble à la fois didactique et distrayant. Ce n’est pas surprenant: le genre du manga manie à la perfection les histoires pédagogiques. On peut tout apprendre avec les mangas, de l’oenologie à la cuisine des sushis en passant par l’histoire de l’Egypte antique. Notons que l’éditeur japonais original du Capital en manga s’est fait une spécialité d’adapter des grands classiques: on lui doit aussi Crime et Châtiment de Dostoievski, Ulysse de Joyce ou… Mein Kampf !

S’il est peu probable de voir un jour l’oeuvre d’Hitler éditée en BD en France, le Capital n’est apparement qu’un début pour l’adaptations d’oeuvres communistes. Car au-delà de la grande tradition de la bande-dessinée rouge (Pif Gadget, Vaillant, etc.), des formes plus récentes de BD s’attachent à propager l’idéologie communiste. En manga pour le Capital donc, en comics pour le manifeste du Parti communiste. Une BD tirée de l’autre grand succès de Marx vient en effet de sortir outre-Atlantique, et doit être disponible en France dès cette année. A voir la bande-annonce, il y l’air d’y avoir du sport :

Toucher un jeune public

Si Das Kapital est publié en manga, c’est pour toucher et convaincre le jeune public, peu susceptible de se plonger dans des longs textes théoriques (et même souvent plus fans de mangas que de bandes dessinées). Après, il n’est pas certain que la manière de raconter permette de s’identifier aux ouvriers martyrisés. Si ce n’est pas précisé, l’action se passe clairement au XIXème siècle, dans une fabrique de fromage de surcroît, peu susceptible d’être le boulot des jeunes d’aujourd’hui. Sauf peut-être à Roquefort-sur-Soulzon. Il aurait été intéressant de situer l’histoire au XXIème siècle, dans un call-center par exemple, ou un supermarché, nos usines modernes. Olivier Besancenot, dans la préface, vante pourtant la pertinence de cet ouvrage, estimant qu’il est un «bon GPS sur le chemin de l’émancipation»:

“Le Capital a été échafaudé à partir de l’observation du monde – qui n’a pas fondamentalement changé depuis –, et dont les crises à répétition désagrègent toujours la société plus de 140 ans après sa parution. Il se dit même que certains capitalistes lisent Marx en douce pour tenter de comprendre ce qui leur arrive. Garde donc précieusement les deux volumes de ce manga, ton employeur pourrait bien avoir envie de te les voler. C’est un bon GPS sur le chemin de l’émancipation.”

Au contraire, l’éditeur Soleil, qui publie le texte et avec qui j’avais discuté de cette prochaine parution au dernier festival Quai des Bulles à Saint-Malo, n’a pas dit au revoir au capitalisme avec cet ouvrage. La maison d’édition estime juste que c’est un texte très important, et qu’en cette période de crise, il y a une demande pour le redécouvrir . Sans vouloir chercher une explication sous chaque bouse de Pétaure, on sait toutefois que le fondateur de Soleil et propriétaire du Racing Club de Toulon, Mourad Boudjellal, ancien gamin d’un des quartiers pauvres de la ville, se sent l’âme à gauche, s‘étant même brièvement engagé auprès du PS en 1995.

«La ligue à Léon, j’ai lu le Capital,

La ligue à Léon, j’ai lu le Capital

En bandes dessinées, la Ligue, la Ligue

En bandes dessinées, la Ligue à Léon Trotsky !»

Laureline Karaboudjan

Illustration : Extrait de la couverture du Capital, tome 2, DR.

Recent Comments