Des bulles pour dire non aux déchets radioactifs

Dans le combat entre pro- et anti-nucléaires, la BD est une arme de choix.

Dans le combat entre pro- et anti-nucléaires, la BD est une arme de choix.

Marcoule n’existe plus, ou presque. A Fukushima, on nous cache tout, des fumées étranges recouvrent Tcheliabinsk (une ville que vous ne connaissez pas au fin fond de la Russie) d’un nuage rose, et à Tchernobyl, plus rien ne sera jamais pareil 25 ans après. Inutile de vous faire un dessin: l’apocalypse nucléaire se rapproche de nous un peu plus chaque jour. Au moins. En tous cas, ce n’est pas en lisant des BD que je vais être plus rassurée…

Car globalement, quand la BD parle protons, neutrons et fission, c’est rarement joyeux et loin d’être réconfortant. Normal, me direz-vous: l’immense majorité des auteurs de BD sont anti-nucléaires, car la plupart du temps ce sont des artistes de gauche, donc des hippies. Et ils le font savoir. Plusieurs oeuvres parues récemment dénoncent le nucléaire et ses conséquences, comme Tchernobyl, la Zone, un roman graphique comme l’on dit un peu pompeusement, où l’on revient sur les traces du drame. A travers quelques portraits bien ficelés -la femme éplorée qui a perdu son mari qui travaillait à la centrale, les petits vieux qui reviennent habiter sur place quelques jours après le drame, les jeunes nés en 1986 qui y retournent de nos jours- l’auteur espagnol Francisco Sanchez cherche à nous faire comprendre que derrière les explications scientifiques alambiquées et qui peuvent sembler irréelles, des dizaines de drames humains se sont joués. Et après lecture, on a plutôt envie d’habiter à plus de 30 kilomètres d’une centrale nucléaire.

Car globalement, quand la BD parle protons, neutrons et fission, c’est rarement joyeux et loin d’être réconfortant. Normal, me direz-vous: l’immense majorité des auteurs de BD sont anti-nucléaires, car la plupart du temps ce sont des artistes de gauche, donc des hippies. Et ils le font savoir. Plusieurs oeuvres parues récemment dénoncent le nucléaire et ses conséquences, comme Tchernobyl, la Zone, un roman graphique comme l’on dit un peu pompeusement, où l’on revient sur les traces du drame. A travers quelques portraits bien ficelés -la femme éplorée qui a perdu son mari qui travaillait à la centrale, les petits vieux qui reviennent habiter sur place quelques jours après le drame, les jeunes nés en 1986 qui y retournent de nos jours- l’auteur espagnol Francisco Sanchez cherche à nous faire comprendre que derrière les explications scientifiques alambiquées et qui peuvent sembler irréelles, des dizaines de drames humains se sont joués. Et après lecture, on a plutôt envie d’habiter à plus de 30 kilomètres d’une centrale nucléaire.

Sortie il y a un an, la BD Village Toxique parle du nucléaire bien de chez nous. Celui des négociations entre collectivités territoriales et lobbys influents, celui des petits combats perdus qui entraînent, vingt ans plus tard, des poissons à trois yeux dans les rivières. Avec le style à la fois didactique et plein d’humour de Grégory Jarry et Otto T. (vous savez, ce sont eux qui ont aussi sorti l’excellente Petite histoire des colonies françaises), on re-découvre une histoire vraie, celle du combat de plusieurs communes de la Gâtine, dans les Deux-Sèvres, pour ne pas accueillir un site d’enfouissement de déchets radioactifs à la fin des années 1980. Aux promesses d’emplois et de ressources financières mirobolantes formulées aux élus, qui rêvent déjà aux médiathèques et aux piscines toutes neuves qu’ils pourront faire bâtir dans leurs communes, les habitants répondent par une mobilisation qui va crescendo, jusqu’au face à face avec les CRS. Comme toujours, à la lecture la sympathie va à David plutôt qu’à Goliath. Pour l’anecdote: j’ai acheté cette BD dans une petite librairie du sud de l’Ardèche, en plein coeur d’une région toute entière mobilisée contre l’exploitation de gaz de schiste.

Dans un autre genre, je pense aussi à Toxic de Charles Burns, qui n’est pas une BD a proprement parler sur le nucléaire mais où je ne peux m’empêcher de voir un espèce d’hiver atomique. Dans cet espèce de Tintin passé à l’acide de Tchernobyl, le héros se réveille dans un monde accablé de chaleur, dans une ville où personne ne lui parle, entouré de personnes et d’animaux mutilés et déformés. Si l’on ne sait rien de ce qu’il se passe exactement, cela évoque forcément un monde post-apocalyptique désertique, un peu à la manière, en pire, du manga Trigun de Yasuhiro Nightow. Toxic nous rappelle que plus rien n’a de sens, qu’un jour où on se réveillera, boum Tchernobyl, boum Fukushima et que nous ne sommes que des Gregor Samsa complètement passifs. Charles Burns s’est amusé a publier une édition pirate de Toxic, tirée à quelques exemplaires, hommage aux contrefaçons chinoises. Là, les cases sont sens dessus-dessous et le texte en faux caractères chinois n’a absolument aucun sens. La perte de sens est alors totale et effrayante.

Quand EDF édite des BD sur le nucléaire…

A ces exemples récents, on peut aussi ajouter Au nom de la bombe, parue début 2010, et qui retrace les essais nucléaires français dans le Sahara dans les années 1960. Je pourrais également détailler une litanie de BD anti-nucléaires plus anciennes, dont un sacré nombre a été publié dans les années 1970. A cet égard, évoquons simplement All-Atomic Comics, parue en 1976, où une grenouille à trois pattes, symbolisant les anti-nucléaires, a maille à partir avec une ampoule antipathique qui représente le lobby pro-atomique. Le propos, étayé par des notes de bas de page, est là encore très clairement orienté contre l’énergie atomique.

Mais la BD ne sert pas que les anti-nucléaires. Les gouvernements et autres agences impliquées dans le développement de l’énergie nucléaire s’en servent aussi pour faire la promotion de leur action. EDF a ainsi édité plusieurs bandes-dessinées pédagogiques mise à disposition des professeurs français, comme par exemple Le Grand Secret (non, ce titre n’est pas ironique), où l’on apprend très simplement d’où vient l’énergie atomique. Les anti-nucléaires crient bien-sûr au scandale, à la propagande et à l’embrigadement de la jeunesse. Mais n’ayant pas eu ces albums entre les mains, je ne saurais en juger de la partialité.

Mais la BD ne sert pas que les anti-nucléaires. Les gouvernements et autres agences impliquées dans le développement de l’énergie nucléaire s’en servent aussi pour faire la promotion de leur action. EDF a ainsi édité plusieurs bandes-dessinées pédagogiques mise à disposition des professeurs français, comme par exemple Le Grand Secret (non, ce titre n’est pas ironique), où l’on apprend très simplement d’où vient l’énergie atomique. Les anti-nucléaires crient bien-sûr au scandale, à la propagande et à l’embrigadement de la jeunesse. Mais n’ayant pas eu ces albums entre les mains, je ne saurais en juger de la partialité.

Partial l’était en revanche le comic Power for progress, édité dans les années 1960 et évoqué dans le très bon ouvrage La propagande dans la BD. Produite par la Consumers Power Company, la bande-dessinée qui se veut impartiale est est “pur concentré de propagande” selon Fredrik Strömberg, l’auteur du livre sur la propagande. “On y voit ‘le club des sciences du collège Admas’ suivre avec moult soupirs de stupéfaction les explications de leur prof, un sosie de Clark Kent, lors d’une visite guidée dans une centrale atomique” nous raconte encore l’auteur.

Est-ce que les BD produites par EDF sont aussi lénifiantes? Mystère. En tous cas, l’auteur note avec malice que, comme je le pense aussi, les anti-nucléaires ont une longueur d’avance sur les pro-atomique en BD car aujourd’hui encore, un des personnages de fiction les plus célèbres à travailler dans une centrale est un modèle d’incompétence et de stupidité. Vous aurez, j’en suis sûre, reconnu Homer Simpson.

Laureline Karaboudjan

Illustration : Extrait de la 4ème de couverture de Village Toxique, DR.

lire le billet11 septembre, 10 ans, 2 tours et une seule BD

Loin des hommages attendus, DMZ est probablement le comic qui raconte le mieux la dernière décennie d’histoire américaine.

C’était inévitable. A l’occasion des dix ans des attentats du 11 septembre 2001, à New-York, on croule sous les évocations commémoratives. On s’interroge à la radio sur ce que ces attentats ont changé dans le monde, on retrouve à la télé des survivants des tours jumelles 10 ans après, on lit dans la presse des chroniques des conflits d’Afghanistan ou d’Irak qui ont suivi la funeste journée. Une litanie d’images et de récits à en avoir la nausée tant elle est omniprésente mais qui donne la mesure de l’événement, que beaucoup d’historiens s’accordent à lire comme le véritable début du XXIème siècle.

La bande-dessinée n’échappe pas au cortège mémoriel (et moi non plus, du coup). Celà ne vous étonnera pas d’apprendre qu’en ce dixième anniversaire, une bande-dessinée conspirationniste sur les attentats du 11 septembre vient de sortir aux Etats-Unis. A travers un scénario assez commun de retour dans le passé, les thèses bien connues du complot néo-conservateur pour envahir l’Irak et l’Afghanistan, avec l’incontournable théorie de la structure des tours qui ne peut être ébranlée que par des explosifs, sont évoquées dans la BD. Presque drôle, en tous cas détonnant, par rapport aux hommages plus officiels, comme l’album édité par France Info et Casterman “12 septembre, l’Amérique d’après”, composé gentillet de dessins de presse et de textes de journalistes. Ca me rappelle la déception que j’avais eue en achetant, il y a maintenant plusieurs années, la BD de Spiegelman “A l’ombre des tours mortes”. Là encore, l’hommage m’avait semblé assez attendu et pas très original.

Si on veut comprendre comment le 11 septembre a marqué une décennie de culture américaine, je crois que c’est moins vers ce genre d’albums que vers les comics grand public qu’il faut se tourner. Prenons par exemple Captain America, l’incarnation ultime du patriotisme américain, qui dans les mois qui ont suivi le 11 septembre s’est mis à combattre le terrorisme dans ses aventures. Et puis les années ont passé, les Américains se sont enlisés en Irak, la guerre et les mesures de restriction des libertés post-11 septembre de plus en plus critiquées. Au point qu’en 2006, le brave Captain change complètement son fusil d’épaule dans la vaste fresque Civil War. Développé sur une centaine d’albums, cet arc met en scène la promulgation d’un Super-Human Registration Act (Loi de recensement des Sur-Hommes), qui oblige les super-héros à révéler leur identité au gouvernement. Les vengeurs masqués se scindent en deux camps : ceux qui acceptent et ceux qui refusent la loi, directement inspirée du Patriot Act de l’administration Bush. Captain America se retrouve à la tête des rebelles…

Quand New-York devient zone de guerre

Mais s’il ne fallait retenir qu’une seule BD pour évoquer le 11 septembre, je dirais sans hésiter “DMZ“. Trois lettres qui signifient “De-Militarized Zone” -zone démilitarisée, donc- et qui donnent leur titre à ce comic qui fait de New-York une véritable zone de guerre. Le pitch en quelques mots: Matthew Roth, jeune journaliste indépendant, se retrouve plongé dans la DMZ, c’est-à-dire Manhattan, point névralgique d’une nouvelle guerre de sécession entre les Etats-Unis et les Etats-Libres d’Amérique. En suivant ce héros, le lecteur découvre New York sous un jour inédit: les immeubles sont en ruines, les murs sont couverts de graffitis et les snipers et les attentats abondent dans les rues. L’enclave qu’est devenue New York fait plus penser à la bande de Gaza qu’à la capitale économique américaine telle qu’on la connaît habituellement.

Mais s’il ne fallait retenir qu’une seule BD pour évoquer le 11 septembre, je dirais sans hésiter “DMZ“. Trois lettres qui signifient “De-Militarized Zone” -zone démilitarisée, donc- et qui donnent leur titre à ce comic qui fait de New-York une véritable zone de guerre. Le pitch en quelques mots: Matthew Roth, jeune journaliste indépendant, se retrouve plongé dans la DMZ, c’est-à-dire Manhattan, point névralgique d’une nouvelle guerre de sécession entre les Etats-Unis et les Etats-Libres d’Amérique. En suivant ce héros, le lecteur découvre New York sous un jour inédit: les immeubles sont en ruines, les murs sont couverts de graffitis et les snipers et les attentats abondent dans les rues. L’enclave qu’est devenue New York fait plus penser à la bande de Gaza qu’à la capitale économique américaine telle qu’on la connaît habituellement.

A travers les péripéties de Matthew, épisodes rythmées et nerveux comme les comics savent si bien en produire, c’est en fait toute l’histoire récente des Etats-Unis qui est réinterprétée. Comme si le scénariste Brian Wood avait avalé le 11 septembre, l’Afghanistan, Katrina, Falloujah, Abou Ghraïb, Obama, etc., les avait digéré et les avait tous inclus, d’une façon ou d’une autre, dans son récit. D’ailleurs, pour décrire son New-York en état de siège, Wood explique que c’est un mélange de “New York 1997, de Falloujah et de la Nouvelle-Orléans après le passage de l’ouragan Katrina“. Le genre d’endroits où les histoires commencent par un crash d’hélicoptère (premier tome en français, clin d’oeil appuyé à la Chute du Faucon Noir) ou un attentat suicide à la voiture piégée (deuxième tome en français, l’Irak en plein Manhattan).

Matthew est journaliste: très vite va se poser la question de l’indépendance des médias, des pressions exercées par les services de renseignements. Puis il va mener une enquête sur Trustwell, une société militaire privée (SMP) qui agit dans la DMZ, sous contrat du gouvernement officiel, pour la protection de personnalités et la reconstruction de certains équipements. Un mélange d’Halliburton, la firme que dirigeait Dick Cheney et qui s’est gavée dans la reconstruction de l’Irak et de Blackwater, la SMP qui s’est rendue célèbre par ses nombreuses bavures en Irak. C’est justement une bavure qui l’occupe dans l’épisode suivant, avec une enquête sur le massacre d’une centaine de civils par des soldats américains. Et puis, dans une série d’épisodes sortie début 2009 -juste après l’élection de Barack Obama-, on suit justement l’avènement d’un nouveau leader dans la DMZ, un certain Paco Delgado, candidat électoral archi-populaire, issu de la zone et qui entend bien la représenter comme il se doit, mélange d’Obama et Hugo Chavez.

Matthew est journaliste: très vite va se poser la question de l’indépendance des médias, des pressions exercées par les services de renseignements. Puis il va mener une enquête sur Trustwell, une société militaire privée (SMP) qui agit dans la DMZ, sous contrat du gouvernement officiel, pour la protection de personnalités et la reconstruction de certains équipements. Un mélange d’Halliburton, la firme que dirigeait Dick Cheney et qui s’est gavée dans la reconstruction de l’Irak et de Blackwater, la SMP qui s’est rendue célèbre par ses nombreuses bavures en Irak. C’est justement une bavure qui l’occupe dans l’épisode suivant, avec une enquête sur le massacre d’une centaine de civils par des soldats américains. Et puis, dans une série d’épisodes sortie début 2009 -juste après l’élection de Barack Obama-, on suit justement l’avènement d’un nouveau leader dans la DMZ, un certain Paco Delgado, candidat électoral archi-populaire, issu de la zone et qui entend bien la représenter comme il se doit, mélange d’Obama et Hugo Chavez.

Le véritable génie de “DMZ“, c’est non seulement de reprendre les images clés de l’histoire des USA au XXIème siècle, mais de les transposer à New York, la ville où tout a commencé avec le 11 septembre. Car plus encore que Matthew, la véritable héroïne de cette histoire, c’est Big Apple. La ville est omniprésente, paradoxalement sublimée par les impacts de balles et les graffs, et elle est belle et bien vivante. Car il n’y a pas que des soldats dans la “DMZ“, mais aussi des artistes, des médecins, des mafieux, des fermiers qui font pousser du tofu sur les toits, et tout un tas de gens qui n’aspirent qu’à la paix. C’est là sûrement le message clé de l’œuvre: malgré la guerre, malgré l’horreur, la vie continue. Tout simplement.

Laureline Karaboudjan

Illustration : Extrait de la couverture de DMZ M.I.A. #4, DR.

lire le billetA la recherche du point final

De nombreuses séries de BD ne connaîtront jamais de fin. Frustrant.

Dans la bibliothèque de n’importe quel amateur de BD, on trouvera toujours au moins une série incomplète. Parfois, c’est votre cousin qui vous a emprunté un Astérix dont vous attendez le retour depuis une petite décennie (mais que vous ne voulez pas racheter car vous mettez un point d’honneur à ce qu’on vous rende vos affaires). D’autres fois, plus agaçantes, c’est un album égaré en vacances qui n’est plus réédité, et que vous vous échinez à retrouver à longueur de brocantes. La plupart du temps, c’est surtout que la série en question n’était pas si bien que ça, et que vous n’aurez de toutes façons jamais plus que les trois ou quatre albums que vous possédez, et qui en plus ne se suivent même pas. Ou alors c’est parce que vous avez lus les albums manquants à la bibliothèque municipale.

Et puis, il y a celles qui ne seront jamais entières, même dans les étagères des maniaques qui n’arrivent pas à concevoir qu’ils puissent entamer une série sans la compléter systématiquement (j’en connais, leurs bibliothèques sont monotones et ils me font peur). Parce que certaines séries sont tout simplement inachevées. Soit parce que l’auteur est mort, soit, plus souvent, parce que l’éditeur n’a pas souhaité poursuivre une aventure éditoriale pas assez lucrative. Autant d’histoires sans fin qui ont donné une drôle d’idée à un éditeur indépendant…

Leur première édition est un tome 2

J’ai découvert tout récemment, grâce à un article de Bodoï, l’existence de la toute petite maison d’édition Une idée bizarre, qui a pour ambition de ne publier que des séries abandonnées ou des histoires oubliées. Son originalité, surtout, c’est non seulement de publier les tomes déjà sortis de ces récits maudits, mais d’en sortir également les suites inédites ! Dans la bien-nommée collection “Etcaetera”, le tout premier album publié par Une idée bizarre est ainsi… un tome 2, celui de la BD Ombres et lumière de Régis Parenteau-Denoël, dont le premier volume était sorti chez Glénat en 1997.

J’ai découvert tout récemment, grâce à un article de Bodoï, l’existence de la toute petite maison d’édition Une idée bizarre, qui a pour ambition de ne publier que des séries abandonnées ou des histoires oubliées. Son originalité, surtout, c’est non seulement de publier les tomes déjà sortis de ces récits maudits, mais d’en sortir également les suites inédites ! Dans la bien-nommée collection “Etcaetera”, le tout premier album publié par Une idée bizarre est ainsi… un tome 2, celui de la BD Ombres et lumière de Régis Parenteau-Denoël, dont le premier volume était sorti chez Glénat en 1997.

Ainsi, c’est le dessinateur original de la série qui a repris plume et pinceaux pour livrer, quatorze ans plus tard, la suite des aventures d’Erik, un peintre hollandais plongé dans les intrigues de la cour de Louis XIV. Bien sûr, le petit éditeur associatif n’a pas du tout la même assise financière qu’une grosse maison comme Glénat et joue donc la carte du collector pour pouvoir rentrer dans ses frais. L’album sort donc en habits d’apparât : tirage limité à 300 exemplaires numérotés et signés, en grand format (26,5 x 36,5 cm) dos toilé et accompagné d’un carnet de croquis. Le tout pour la somme de 51€, bien plus cher que le prix habituel d’une BD, mais un prix que sont prêts à payer les fans inconditionnels de la série.

L’idée, évidemment, me séduit beaucoup et je me suis donc demandée, en lectrice enamourée et nostalgique, quelles sont les séries que j’aimerais voir continuer.

Tintin et l’Alph Art. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du 24ème album des aventures du plus célèbre des Belges, interrompu à jamais par la mort d’Hergé en 1983. Embarqué dans une enquête sur un faussaire d’art doublé d’un gourou mystique, un certain Endaddine Akass, Tintin se fait attraper. La dernière case de l’album nous montre le reporter emmené, sous la menace d’un pistolet, vers une mort certaine puisqu’il est destiné à être transformé en compression de César. Que va-t-il arriver vraiment ? Milou volera-t-il au secours de Tintin ? Endaddine Akass est-il bien Rastapopoulos comme on le devine tout au long de ce début d’aventure ? Autant de questions laissées sans réponses… Bien-sûr, il y a une dramaturgie involontairement géniale dans cette interruption de l’oeuvre sur un tel pic de suspense, et la série de Tintin ne pouvait pas se terminer de la meilleure façon. Et en même temps, j’ai ce caprice de petite fille de vouloir connaître à tout prix la fin. Mais ne dit-on pas que le désir s’éteint aussitôt qu’il est satisfait ? Au pire, on peut toujours se rabattre sur l’album pirate de Rodier, ou sur les innombrables suites que l’on trouve sans peine sur le Net pour peu qu’on se donne la peine de chercher…

Tintin et l’Alph Art. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté du 24ème album des aventures du plus célèbre des Belges, interrompu à jamais par la mort d’Hergé en 1983. Embarqué dans une enquête sur un faussaire d’art doublé d’un gourou mystique, un certain Endaddine Akass, Tintin se fait attraper. La dernière case de l’album nous montre le reporter emmené, sous la menace d’un pistolet, vers une mort certaine puisqu’il est destiné à être transformé en compression de César. Que va-t-il arriver vraiment ? Milou volera-t-il au secours de Tintin ? Endaddine Akass est-il bien Rastapopoulos comme on le devine tout au long de ce début d’aventure ? Autant de questions laissées sans réponses… Bien-sûr, il y a une dramaturgie involontairement géniale dans cette interruption de l’oeuvre sur un tel pic de suspense, et la série de Tintin ne pouvait pas se terminer de la meilleure façon. Et en même temps, j’ai ce caprice de petite fille de vouloir connaître à tout prix la fin. Mais ne dit-on pas que le désir s’éteint aussitôt qu’il est satisfait ? Au pire, on peut toujours se rabattre sur l’album pirate de Rodier, ou sur les innombrables suites que l’on trouve sans peine sur le Net pour peu qu’on se donne la peine de chercher…

La quête de l’Oiseau du Temps. La première aventure a été publiée en 1983, 28 ans plus tard, il n’y a eu que 7 albums ! Il en reste donc encore 5 publier pour l’aventure scénarisée par Serge Le Tendre et dont le dessinateur principal est Régis Loisel (un tome du cycle avant la quête et tout le cycle après la quête restent à faire). Donc, même si le rythme s’accélère, il reste encore un sacré bout de chemin à parcourir et des années d’attente frustrantes pour le lecteur. Théoriquement, sauf mort précoce des auteurs, le cycle aura une fin, c’est déjà ça. Bon d’ici là j’aurai sans doute ma carte vermeil, mais c’est la vie.

La quête de l’Oiseau du Temps. La première aventure a été publiée en 1983, 28 ans plus tard, il n’y a eu que 7 albums ! Il en reste donc encore 5 publier pour l’aventure scénarisée par Serge Le Tendre et dont le dessinateur principal est Régis Loisel (un tome du cycle avant la quête et tout le cycle après la quête restent à faire). Donc, même si le rythme s’accélère, il reste encore un sacré bout de chemin à parcourir et des années d’attente frustrantes pour le lecteur. Théoriquement, sauf mort précoce des auteurs, le cycle aura une fin, c’est déjà ça. Bon d’ici là j’aurai sans doute ma carte vermeil, mais c’est la vie.

Donjon. Finiront-ils un jour? La série Donjon n’est pas inachevée, me direz-vous, mais on peut légitimement se demander si on en verra le bout. Car les excellentes aventures d’heroic fantasy imaginées par Joann Sfar et Lewis Trondheim, ont un objectif supposé de parution de 300 albums (sans compter les nombreux à côtés) et si le rythme de parution a pu être effréné pendant un temps, avec de nombreux dessinateurs collaborant à la série, force est de constater que ça s’est beaucoup calmé ces dernières années. Pour ne pas parler de quasi point-mort. Sfar confiait sur son blog il y a plusieurs mois déjà que deux albums étaient en préparation qui devraient offrir “une forme de conclusion à tous les albums existants”, tout en promettant que “ça n’est pas du tout la fin de Donjon”. J’espère… Car si je n’ai jamais cru qu’il y aurait 300 albums à terme, les ponts scénaristiques qui ont d’ores-et-déjà été lancés méritent au moins une dizaine d’albums pour être correctement achevées. Après, on peut aussi imaginer au bout d’un temps que les scénaristes comme actuellement les dessinateurs viennent à tourner pour que l’on puisse aller jusqu’au bout car le vrai problème de la série, c’est le succès qu’on connu Sfar et Trodheim dans leurs autres entreprises. Et leur “don” pour s’éparpiller, surtout. Vous verrez, dans trente ans, des blogueuses BD écriront qu’ “il y a une dramaturgie involontairement géniale” dans cette oeuvre fragmentaire…

Donjon. Finiront-ils un jour? La série Donjon n’est pas inachevée, me direz-vous, mais on peut légitimement se demander si on en verra le bout. Car les excellentes aventures d’heroic fantasy imaginées par Joann Sfar et Lewis Trondheim, ont un objectif supposé de parution de 300 albums (sans compter les nombreux à côtés) et si le rythme de parution a pu être effréné pendant un temps, avec de nombreux dessinateurs collaborant à la série, force est de constater que ça s’est beaucoup calmé ces dernières années. Pour ne pas parler de quasi point-mort. Sfar confiait sur son blog il y a plusieurs mois déjà que deux albums étaient en préparation qui devraient offrir “une forme de conclusion à tous les albums existants”, tout en promettant que “ça n’est pas du tout la fin de Donjon”. J’espère… Car si je n’ai jamais cru qu’il y aurait 300 albums à terme, les ponts scénaristiques qui ont d’ores-et-déjà été lancés méritent au moins une dizaine d’albums pour être correctement achevées. Après, on peut aussi imaginer au bout d’un temps que les scénaristes comme actuellement les dessinateurs viennent à tourner pour que l’on puisse aller jusqu’au bout car le vrai problème de la série, c’est le succès qu’on connu Sfar et Trodheim dans leurs autres entreprises. Et leur “don” pour s’éparpiller, surtout. Vous verrez, dans trente ans, des blogueuses BD écriront qu’ “il y a une dramaturgie involontairement géniale” dans cette oeuvre fragmentaire…

Jimmy Boy. Les amours de jeunesses sont inoubliables. Ainsi en va-t-il de Jimmy Boy, jeune garçon américain de la Grande Dépression, dont les péripéties ont d’abord été contées en récits courts dans le journal de Spirou avant de paraître en 5 albums édités chez Dupuis au début des années 1990. Si aujourd’hui le ton de la série peut me sembler un peu niais par moments, je me suis passionnée pour ces aventures pleines de rebondissements… et inachevées. Le dernier album, “Le Chat qui fume”, s’achève sur une révélation de la plus haute importance : le père de Jimmy, que l’on voit partir en prison au premier tome pour avoir tué involontairement un briseur de grève, s’est évadé ! “Peut-être que le je le retrouverai un jour” lance le héros à la dernière case de l’album. Mais seize ans plus tard, on ne sait toujours pas si le poor Jimmy Boy a retrouvé son papa. Frustrant.

Lapinot et les Carottes de Patagonie. Pourquoi un nouveau tome pour ce pavé de plusieurs centaines de pages, la première oeuvre délicieusement foutraque de Lewis Trondheim? Justement parce que le principe de départ de la BD était d’écrire le scénario au fil de la plume et de toujours avancer, fuite en avant perpétuelle. Du coup, l’idée même de fin n’a pas vraiment de sens. Lapinot et les Carottes de Patagonie aurait pu être pour Trondheim ce que la suite de nombres croissants a été pour l’artiste Roman Opalka, décédé récemment. Une lutte contre l’infini qui ne prendrait fin qu’avec la mort de l’auteur lui-même. Mais il semble avoir déjà renoncé…

Lapinot et les Carottes de Patagonie. Pourquoi un nouveau tome pour ce pavé de plusieurs centaines de pages, la première oeuvre délicieusement foutraque de Lewis Trondheim? Justement parce que le principe de départ de la BD était d’écrire le scénario au fil de la plume et de toujours avancer, fuite en avant perpétuelle. Du coup, l’idée même de fin n’a pas vraiment de sens. Lapinot et les Carottes de Patagonie aurait pu être pour Trondheim ce que la suite de nombres croissants a été pour l’artiste Roman Opalka, décédé récemment. Une lutte contre l’infini qui ne prendrait fin qu’avec la mort de l’auteur lui-même. Mais il semble avoir déjà renoncé…

Je pourrais aussi compter toutes les séries que j’aurais aimé voir s’achever avant qu’on ne commette l’album de trop : Astérix, Lucky Luke, XIII ou de nombreux mangas. Prenons One Piece par exemple : je ne sais plus combien j’en ai lu de chapitres et je ne veux pas savoir. Luffy chapeau de paille et ses amis sont entrés dans ma vie, et j’en étais plutôt contente au départ. Mais, au bout d’un moment, j’aimerais qu’ils partent! A chaque chapitre, je me dis désormais: mais tu vas la finir ta putain de quête, oui? C’est le problème avec les manges en général. Dès qu’une série a du succès, une armée de scénaristes et de dessinateurs se penchent dessus dans le seul but que l’histoire dure le plus longtemps possible à des fins commerciales. Et tant pis pour la cohérence de l’histoire.

Et puis, il ya les BD dont j’aurais aimé une autre fin, mais là vous allez dire que je suis vraiment difficile. Il n’empêche : dans La jeunesse de Picsou, j’aurais tellement voulu que ce sacré canard ouvre la lettre de Goldie. Comme dirait Pascal (pas Brutal, le philosophe) : la face du monde -ou au moins de Donaldville- en eût été changée.

Laureline Karaboudjan

Illustration : Dernière case de Tintin et l’Alph-Art, DR.

lire le billetUn air de V pour Vendetta à Londres

La BD mythique d’Alan Moore revient à l’esprit dès que la capitale britannique est en flammes.

Il y a un peu plus d’un an, j’écrivais ce billet parce que l’actualité me faisait penser à la fameuse BD d’Alan Moore et David Lloyd V pour Vendetta. A l’époque (en mai 2010), c’est à la fois un attentat raté à Times Square, au coeur de New York, et une situation quasi-insurrectionnelle en Grèce qui m’avaient fait rouvrir le roman graphique en question. Vous vous doutez bien qu’avec les évènements qui secouent Londres depuis trois jours, je ne pouvais pas ne pas faire à nouveau le parallèle. La capitale anglaise, en proie à de violentes émeutes qu’elle n’avait pas connu depuis… les années 1980 (tiens, tiens, l’époque de parution de V pour Vendetta) offre un visage digne de l’oeuvre de Moore et Lloyd. Du coup je remets le couvert, avec de très larges extraits de mon précédent post, toujours d’actualité…

lire le billetRumba la rumba la rum bam bam

La BD, et notamment les auteurs ibériques, aime revenir sur la Guerre d’Espagne dont on commémore les 75 ans.

Non, ce n’est pas d’une bande-dessinée qu’est tirée l’onomatopée qui donne titre à ce billet. Les connaisseurs y auront reconnu le refrain d’El Paso del Ebro, fameuse chanson républicaine de la Guerre d’Espagne. Il y a 75 ans, à l’été 1936, le pays s’est déchiré en deux entre les putschistes nationalistes du général Franco et les défenseurs de la République de Front Populaire, appuyés par les anarchistes de la CNT-AIT, les communistes du PCE et du POUM et, bientôt, des Brigades Internationales. Un conflit que beaucoup voient comme la matrice des guerres idéologiques et un sorte de funeste répétition générale de la Seconde Guerre mondiale à venir. Mais si le Rumba la rumba la rum bam bam n’est pas une onomatopée de BD, le 9ème art, à l’instar du cinéma, continue d’entretenir la mémoire de la guerre civile espagnole.

lire le billetEnki Bilal avait-il prévu la tuerie en Norvège?

Un massacre systématique perpétré par une extrême-droite hallucinée. Ce qui s’est passé l’île d’Utøya rappelle beaucoup les Phalanges de l’Ordre Noir, de Bilal et Christin.

Bien-sûr, quand on repense aux évènements norvégiens de vendredi, la première image qui vient est celle d’un film d’horreur. Un tueur fou et costumé, grimé en policier pour mieux abattre ses victimes, le huis-clos sanglant d’une île dont on ne peut pratiquement pas fuir, le massacre froid et implacable d’adolescents réunis dans un camp d’été : il y a autant de Battle Royale que de Vendredi 13 dans ce qui s’est passé à Utøya. Mais si on laisse de côté le cinéma d’épouvante, le massacre en Norvège rappelle aussi les premières planches d’une bande-dessinée bien précise : les Phalanges de l’Ordre Noir, dessinée par Enki Bilal et scénarisée par Pierre Christin.

Bien-sûr, quand on repense aux évènements norvégiens de vendredi, la première image qui vient est celle d’un film d’horreur. Un tueur fou et costumé, grimé en policier pour mieux abattre ses victimes, le huis-clos sanglant d’une île dont on ne peut pratiquement pas fuir, le massacre froid et implacable d’adolescents réunis dans un camp d’été : il y a autant de Battle Royale que de Vendredi 13 dans ce qui s’est passé à Utøya. Mais si on laisse de côté le cinéma d’épouvante, le massacre en Norvège rappelle aussi les premières planches d’une bande-dessinée bien précise : les Phalanges de l’Ordre Noir, dessinée par Enki Bilal et scénarisée par Pierre Christin.

La BD au secours de l’unité belge

Spirou Magazine sort un numéro pour “sauver la Belgique”. Un propos politique exceptionnel pour la publication, qui donne la mesure de la crise que traverse le pays.

“Sauvez la Belgique”. Le cri, à la en une du numéro 3823 de Spirou Magazine, en kiosques depuis ce mercredi matin, est aussi fort qu’il est rare. Alors que les Belges s’apprêtent à passer demain leur deuxième fête nationale consécutive sans gouvernement, le journal de bandes-dessinées des éditions Dupuis a décidé de se saisir de la question de l’unité politique de la Belgique. Une démarche pour le moins inhabituelle dans une publication où, d’ordinaire, on ne fait pas de politique. Un indice du degré de la menace d’éclatement de ce pays en deux entités distinctes.

La couverture annonce la couleur (du drapeau), en l’occurrence noir jaune et rouge. Le titre du magazine, habituellement uni, revêt pour l’occasion les trois teintes du drapeau national belge. Il surmonte un dessin de Bercovici assez réussi sur la crise qui traverse le pays. Sur un iceberg de la forme de la Belgique, un Lion, symbole de la Flandre, se querelle avec un coq, allégorie de la Wallonie. Alors que le pays se fissure sous leurs pieds, on aperçoit au loin Spirou sur un bateau, l’air visiblement attristé et mécontent par le spectacle qui lui est offert. “L’histoire d’une querelle extraordinaire” dédramatise à peine un sous-titre.

lire le billetUn chien plutôt qu’un musulman aux côtés de Superman

Un héros musulman devait accompagner Superman dans sa dernière aventure. Elle a été remplacée au denier moment par une histoire sans saveur avec… un super-chien. Polémique, forcément.

Muslims vs. Comics, épisode II. Il y a quelques mois, des conservateurs américains s’étaient offusqués qu’un épisode de Batman mette en scène un héros français d’origine algérienne et musulman. Selon eux, il ne représentait pas suffisamment la vraie France et il aurait mieux fallu un bon vieux paysan avec son béret et sa baguette. Une polémique qui avait été pas mal relayée dans l’hexagone (relire ici mon papier de l’époque).

Là, c’est globalement la même idée. Le mois dernier l’éditeur américain DC annonce que le prochain épisode de Superman, le #712, mettra en scène le super-héros en compagnie d’un certain Sharif. DC décrivait ainsi l’épisode: «Rencontrez le nouveau super-héros de Los Angeles: Sharif! Mais Sharif découvre que dans le climat culturel actuel (today’s current cutural climate), certaines personnes ne veulent pas de son aide, elles veulent juste le voir partir. Superman pourra-t-il aider Sharif et apaiser la foule, ou y-a-t-il des problèmes que The Man of Steel ne peut pas régler?»

Là, c’est globalement la même idée. Le mois dernier l’éditeur américain DC annonce que le prochain épisode de Superman, le #712, mettra en scène le super-héros en compagnie d’un certain Sharif. DC décrivait ainsi l’épisode: «Rencontrez le nouveau super-héros de Los Angeles: Sharif! Mais Sharif découvre que dans le climat culturel actuel (today’s current cutural climate), certaines personnes ne veulent pas de son aide, elles veulent juste le voir partir. Superman pourra-t-il aider Sharif et apaiser la foule, ou y-a-t-il des problèmes que The Man of Steel ne peut pas régler?»

Superman pour ramener la concorde entre les civilisations: joli programme. Sauf que DC annule finalement la publication et la remplace par une aventure avec un chien, Krypto the Superdog, dans laquelle, globalement, Superman sauve des chats. L’éditeur a expliqué que «l’histoire préalablement annoncée n’a pas été publiée car elle ne fonctionnait pas avec la trame générale de la série Grounded (la dernière en cours de Superman)».

Pour Chris Sims du site internet Comics Alliance, cette excuse est trop vague pour qu’on ne se pose pas des questions. Selon lui, Superman a été mis en scène ces dernières années dans des scénarios tellement improbables comme “brûler des maisons de dealers de drogues avec sa vision de feu” ou “aider des aliens à construire une usine pour revitaliser l’économie”, qu’il parait difficile pour une histoire de ne pas respecter la ligne, puisqu’il n’y a plus de ligne.

Surtout, le site révèle que même des personnes directement impliquées, comme Chris Roberson, l’un des scénaristes, ont appris au dernier moment que l’histoire était annulée et remplacée par une autre.

De plus, Sharif n’est pas totalement une création, c’est une ré-interprétation d’un personnage déjà apparu en 1990. Et d’ordinaire DC n’a pas froid aux yeux. Pour preuve l’épisode récent avec le héros français et musulman dans Batman ou, en avril dernier, la volonté de Superman de renoncer à la nationalité américaine car il ne se reconnaissait plus dans la politique de son pays d’adoption.

“Islamophobie rampante”

Pour Comics Alliance, c’est justement dans ces derniers épisodes qu’il faut chercher la raison de l’évincement de Sharif. Après deux grosses polémiques “Batman aide des potentiels terroristes” et “Superman déteste l’Amérique”, DC n’aurait pas osé prendre le risque d’en créer une troisième. Peut-être moins pour des raisons politiques que purement mercantiles. A l’heure où DC cherche de nouveaux publics, la trame “Superman inspire un héros musulman pour faire le bien dans le monde” serait plus clivante que des histoires de chiens et de chats… Pour le blog Death and Taxes, tandis que le Sharif des années 90 ne posait pas de problème, «aujourd’hui le pays a succombé à une islamophobie rampante et DC doit tenir compte des critiques des conservateurs».

Deux points: il est tout d’abord fascinant de voir à quel point les super-héros sont devenus un enjeu de pouvoir aux Etats-Unis entre démocrates et conservateurs. Savoir que désormais DC recule par avance face à de potentielles polémiques est plutôt inquiétant.

Second point: la «question musulmane» en elle-même. La culture populaire américaine est en partie construite sur la notion de bien et de mal. L’islamiste (généralisé en musulman) est depuis le 11 septembre 2001 ce qu’était le Russe pendant la guerre froide: l’ennemi. Sauf qu’avec le communiste, c’était assez simple: pour qu’il rejoigne les gentils, il lui suffisait de passer à l’Ouest en adhérant aux valeurs du monde libre et capitaliste. Pour le musulman, c’est plus compliqué. Il ne peut pas décemment quitter sa religion, or, pour beaucoup de conservateurs, l’Islam est le mal.

Donc, pour eux, un musulman, s’il ne renie pas ses valeurs et sa religion, ne peut pas faire le bien puisque que ce sont ses croyances qui sont à l’origine de tous les problèmes. Accepter un héros musulman, c’est accepter que cette religion puisse faire le bien. Pour des conservateurs américains, «it’s complicated» comme on dit sur Facebook.

Laureline Karaboudjan

Illustration : Extrait de la couverture de l’épisode #712 non-paru, DR.

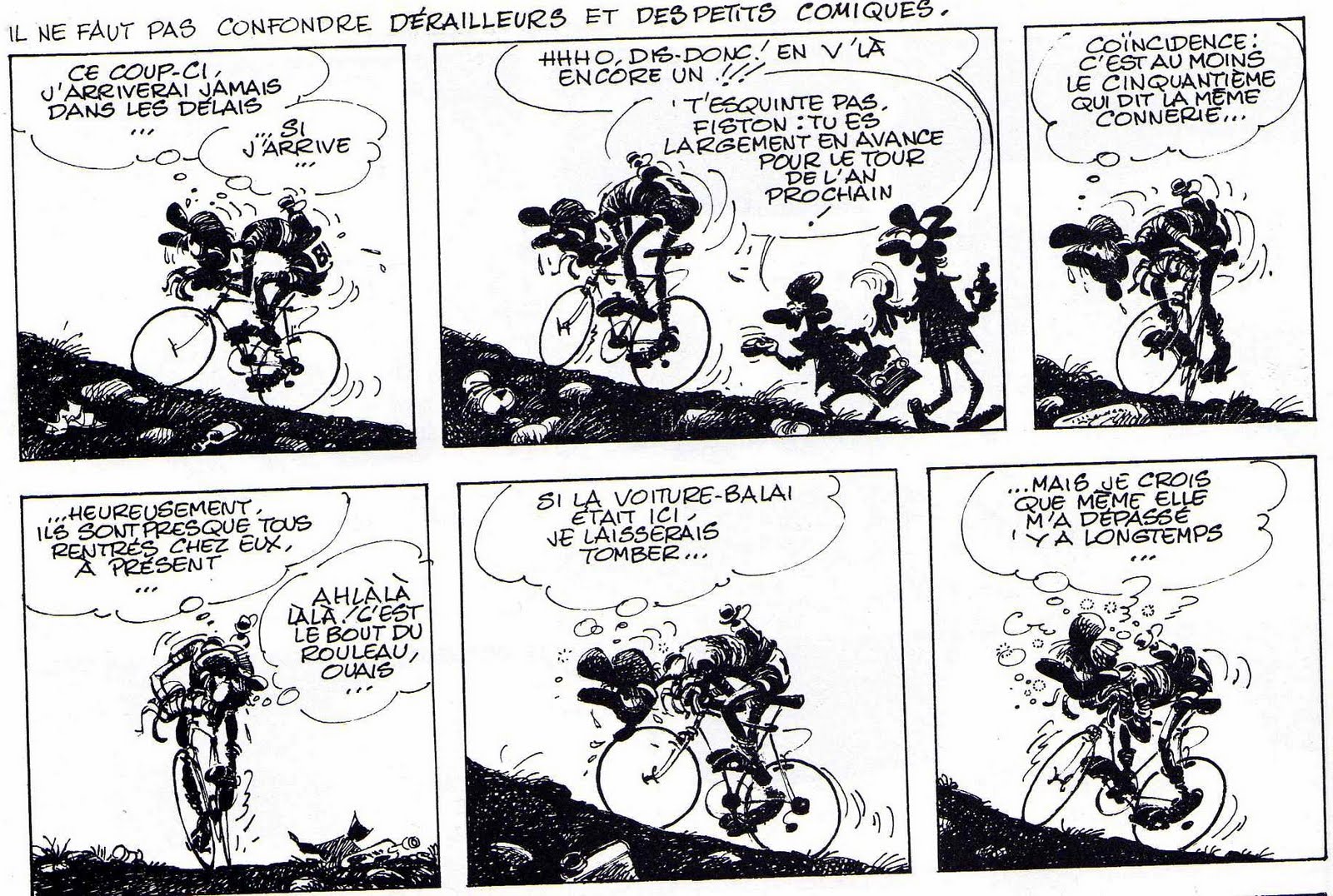

lire le billetGaston Lagaffe plus fort que Schleck et Contador

Le héros de Franquin tient une bonne place au panthéon du cyclisme en BD

C’est le même rituel chaque mois de juillet, et chaque mois de juillet je me réjouis de retrouver paysages verdoyants, traits tirés et casaques chamarrées dans la petite lucarne : le Tour de France bat son plein ! Pendant trois semaines, c’est la grande communion au bord des routes de l’hexagone, les exploits et les désillusions, les arrivées triomphales et les chutes vertigineuses, se succèdent. Et les gendarmes viennent ajouter une touche de dramaturgie supplémentaire en arrêtant de temps en temps un coureur suspecté de dopage. Le Tour de France, c’est la vie, et même un peu plus que ça.

Quoi de plus naturel que la bande-dessinée, avec un tel vivier d’histoires à raconter, se soit très tôt penchée sur le cyclisme? A l’instar d’autres sports comme le football (sur lequel je m’étais penc

Gaston a-t-il inspiré Cancellara?

Mais une fois de plus, c’est à Franquin que l’on doit probablement les meilleurs gags sur le Tour de France. Avec son héros Gaston Lagaffe, c’est sans doute le dessinateur qui a le mieux saisi l’âme du Tour de France: c’est à dire un éloge commercial à la France profonde. Pour une publicité pour une marque de piles (rebaptisée ensuite “Bidule” dans le dix-neuvième album, la dernière parution autorisée par la famille de planches inédites), il met en scène Gaston dans plusieurs situations, dont plusieurs planches où notre héros aux espadrilles est sur un vélo. Là, évidemment, Gaston, sans effort, bat tous ses adversaires. Son secret: des petites piles dans le cadre du vélo, tellement puissantes qu’il n’a même plus besoin de pédaler.

On ne saura jamais si ce stratagème a inspiré le coureur suisse Cancellara, qui fut un temps soupçonné d’utiliser un vélo électrique (ce qui est évidemment interdit, rappelons le à nos amis béotiens).

Dans ces quelques planches Franquin saisit toute l’âme du tour, entre foule le long de la route qui acclame, surprésence de la “réclame” – ah la caravane du tour qui file derrière pendant des kilomètres et des kilomètres – et petits coureurs filous qui dépassent tout le monde.

Mais Franquin sait aussi se faire bien plus sombre quand il évoque le cyclisme. Parmi ses fameuses Idées Noires, l’auteur a consacré une de ses meilleures saynètes sordides au vélo. Dans un critérium quelconque, un coureur de queue de peloton lâche ses dernières forces dans une bataille qu’il sait d’ores-et-déjà perdue. La langue pendante, la sueur qui perle à grosses gouttes, il continue de pousser mécaniquement sur ses pédales alors que le peloton est déjà loin. Don Quichotte de la petite-reine contre les moulins-à-vent de la route.

Heureusement semble arriver le salut avec la voiture-balais, ce fameux véhicule qui récupère les coureurs qui se retrouvent hors-délais. Et tant pis si elle a des allures de corbillard…

Le coureur finira, on s’en doute, dévoré par les terrifiants extra-terrestres mangeurs de cyclistes. Ironie suprême, ils critiquent eux-aussi le dopage parce qu’il nuit aux qualités gustatives de leurs proies à pédales. C’est peut-être pour cela qu’ils s’attaquent à la queue de course, où l’on retrouve plus probablement les coureurs “propres“. En tous cas si j’étais lâchée dans une ascension sur la route du Tour, j’y regarderai à deux fois avant de monter dans la voiture balais…

Laureline Karaboudjan

Illustration : l’un des nombreux objets dérivés Gaston, DR.

lire le billetLa BD fait sa crise d’ado

Incompris les jeunes ? Pas par la bande-dessinée en tous cas…

«Attention, le voici puissant, félin, redoutable, le Jeune. Suivant les moments de la journée, il arbore différentes parures. Il vit dans un monde qu’il ne comprend pas et qui ne le comprend pas». Le jeune, magistralement résumé il y a quelques années par une publicité La Poste. Incompris le jeune? Incompréhensible? Alors qu’en ce moment, la jeunesse se soulève en Espagne, en Grèce ou à Arcueil, que les jeunes font la révolution ou passent leur bac, le moment me paraît idéal pour se pencher sur le sujet. D’autant qu’un paquet de bonnes BD sur l’adolescence ou la post-adolescence viennent de sortir.

Parus chez Manolosanctis, KrstR ou Dupuis, une flopée d’albums “générationnels” sont apparus sur les étals de nos libraires ces derniers mois. Des ouvrages qui traitent de la jeunesse lycéenne et étudiante, produits par des jeunes auteurs qui en sont souvent tout juste sortis et qui livrent un portrait souvent assez juste de cette fameuse génération “15-25”.

Pourtant, dans la BD “traditionnelle”, les héros sont toujours jeunes. De Tintin à Spirou en passant par Ric Hochet ou Alix, tous ces personnages ont l’air d’être tombés dans une fontaine de jouvence. La raison est très simple : à l’époque où la BD s’adressait avant tout aux adolescents, il fallait des héros propres à l’identification. Le problème, c’est qu’ils ne sont jamais réels. Ils vivent des aventures hors du commun et sauvent le monde chaque dimanche avant de retourner à une vie banale le lundi matin. Ils ne sont que le prétexte à des évènements extra-ordinaires.

Quand le jeune devient le sujet principal et non le héros d’aventures qui dépassent sa condition, forcément, en première impression, il fait moins rêver. Il est rarement très courageux, souvent un peu lâche, voire passif. Il est mal dans sa peau et un peu obsédé par le sexe. Mais il est aussi oppressé par les contraintes qui réagissent notre société et, malgré tout ce que l’on dit, ne peut pas s’empêcher de se préoccuper de ses proches et de sa famille. Bien-sûr, la thématique n’est pas nouvelle (pensons au Retour au collège de Riad Sattouf par exemple, ou aux incontournables albums Tendre Banlieue) mais elle semble particulièrement en vogue en ce moment.

Quand le jeune devient le sujet principal et non le héros d’aventures qui dépassent sa condition, forcément, en première impression, il fait moins rêver. Il est rarement très courageux, souvent un peu lâche, voire passif. Il est mal dans sa peau et un peu obsédé par le sexe. Mais il est aussi oppressé par les contraintes qui réagissent notre société et, malgré tout ce que l’on dit, ne peut pas s’empêcher de se préoccuper de ses proches et de sa famille. Bien-sûr, la thématique n’est pas nouvelle (pensons au Retour au collège de Riad Sattouf par exemple, ou aux incontournables albums Tendre Banlieue) mais elle semble particulièrement en vogue en ce moment.

Si je prends par exemple les Branleurs de Jules et Tom Fradet, il s’agit, comme le titre l’indique, de raconter l’histoire de deux mecs qui s’ennuient à Nantes. Alcool, joints. Il y a une fille aussi, mais bon, ce sont des branleurs, ils ne savent pas trop comment faire. L’adolescence banale de gamins de province. La même “normalité” traverse Une vie sans Barjot, un bon album que viennent de sortir Appollo et Oiry. Le héros, 18 ans, doit quitter sa ville de Province (encore!) pour “monter à la capitale”. La BD raconte sa dernière soirée sur la trame du voyage initiatique, de l’entrée dans l’âge adulte. Se mêlent le bar rock où l’on va boire des coups pour se donner l’impression d’être grand, le copain boutonneux et qui n’a jamais rasé son duvet, la fille dont on est amoureux depuis des années sans oser lui dire… Tout ceci pourrait paraître assez cliché, mais si on y pense bien, ce sont des lieux-communs qu’on a traversé aussi, malgré nous, étant ados.

Débauche et précarité

Dans Skins Party de Thimotée Le Boucher, il s’agit d’explorer, à travers le point de vue de différents personnages, une fête d’adolescents un peu trash. Evidemment, la sauterie, qui se déroule dans une grande maison au bord d’un lac, tourne mal entre sexe, drogues et violence. La BD va même un peu trop loin pour être crédible, puis qu’il y a une scène de viol incestueux involontaire (oui, oui : elle porte un masque, elle dort, il est ivre) et des meurtres. Mais au contraire d’un reportage télé où l’on nous ferait la morale pendant 20 minutes, ici il n’y a pas de jugement, simplement des faits qui s’enchaînent. Et, quand bien même c’est peu crédible, le tout est assez réussi parce qu’on en ressort étourdi, mal-à-l’aise, exactement comme les jeunes personnages de la BD. Par certains aspects, la BD m’a fait penser à l’excellent diptyque du Roi des Mouches, où il est aussi question de mal-être adolescent, de drogues et de débauche. Le tout avec l’esthétique parfaite des dessins de Mezzo.

Dans Skins Party de Thimotée Le Boucher, il s’agit d’explorer, à travers le point de vue de différents personnages, une fête d’adolescents un peu trash. Evidemment, la sauterie, qui se déroule dans une grande maison au bord d’un lac, tourne mal entre sexe, drogues et violence. La BD va même un peu trop loin pour être crédible, puis qu’il y a une scène de viol incestueux involontaire (oui, oui : elle porte un masque, elle dort, il est ivre) et des meurtres. Mais au contraire d’un reportage télé où l’on nous ferait la morale pendant 20 minutes, ici il n’y a pas de jugement, simplement des faits qui s’enchaînent. Et, quand bien même c’est peu crédible, le tout est assez réussi parce qu’on en ressort étourdi, mal-à-l’aise, exactement comme les jeunes personnages de la BD. Par certains aspects, la BD m’a fait penser à l’excellent diptyque du Roi des Mouches, où il est aussi question de mal-être adolescent, de drogues et de débauche. Le tout avec l’esthétique parfaite des dessins de Mezzo.

Dans Desert Park de Thomas Humeau, on refait le monde et on se suicide à la fin tandis que dans la BD feuilleton Les Autres Gens, une jeune étudiante se demande quoi faire de ses gains au loto alors qu’elle ne croit plus en grand chose. Génération No Future? Peut-être. Génération précaire? Sûrement. La blogueuse Yatuu vient ainsi de sortir Exploitée, la bd qu’elle a tiré de son blog où elle raconte son quotidien (traumatique) de stagiaire dans la pub. Une démarche qui rappelle celle de Leslie Plée qui avait raconté il y a deux ans dans Moi vivant vous n’aurez jamais de pauses son expérience dans une grande surface culturelle. La jeunesse d’aujourd’hui, et les manifs que j’évoquais en début de ce billet le rappellent, c’est avant tout une jeunesse précaire. La BD contemporaine se fait l’écho de cette réalité.

Rien d’étonnant à voir arriver autant d’albums qui traitent de ce même sujet et de sentir une certaine unité traverser toutes ces BD. C’est une même génération d’auteurs, confrontés aux mêmes difficultés, qui ont les mêmes genres d’amis qui galèrent, qui ont connu les mêmes expériences de jeunesse. Qui se sont fait, aussi, pour certains d’entre-eux, une place dans le monde de la BD via les blogs. Dans le style même, qu’il s’agisse du dessin ou des dialogues (souvent assez peu, de nombreuses cases silencieuses), on trouve des similitudes. Cette vague est par bien des aspects sympathiques. Elle a toutefois un défaut: il est difficile pour le lecteur de distinguer un auteur d’un autre. Pas évident, dès lors, de sortir du lot.

Laureline Karaboudjan

Illustration : Extrait d’Une vie sans Barjot, Appollo et Oiry, DR.

lire le billet

Recent Comments