Habibi, Portugal et Polina favoris pour le prochain festival d’Angoulême

Polina, Portugal, Habibi ou encore Les Ignorants… Autant de BD qui pourraient décrocher un fauve, dans un mois, lors de la 39ème édition du festival d’Angoulême .

Polina, Portugal, Habibi ou encore Les Ignorants… Autant de BD qui pourraient décrocher un fauve, dans un mois, lors de la 39ème édition du festival d’Angoulême .

Le Festival d’Angoulême a dévoilé, cette semaine, sa sélection des meilleurs albums de l’année. L’un d’entre eux recevra le Fauve d’or le 29 janvier prochain, la récompense suprême du festival européen de bande-dessinée le plus connu. Comme chaque année, la liste est longue comme le bras. Normal: il y a une dizaine de prix à se répartir et il faut faire plaisir à tous les éditeurs.

Du coup, il s’avère très difficile de faire des pronostics à l’avance… Qui aurait parié un mois à l’avance, en 2011, sur Cinq mille kilomètres par seconde de Manuele Fior, publié par la petite (et excellente) maison d’édition suisse Atrabile? Si, comme pour chaque festival, il y a toujours des favoris, le propre d’un bon palmarès c’est justement de les prendre à contre-pied. Et puis, surtout, le choix final dépend en grande partie des envies d’Art Spiegelman, le président de cette année, voire, si j’étais mauvaise langue, de la quantité d’alcool ingurgitée au bar de l’hôtel Mercure où se retrouvent les festivaliers.

Si l’on regarde la sélection de plus près, on trouve évidemment de bons et de très bons albums, mais aucun ne m’apparaît comme un gagnant évident. On peut néanmoins dégager quelques opus qui seraient plus «logiques» que d’autres. Dans cette catégorie, Habibi apparaît comme un prétendant solide. Puisant à la fois dans les contes des Mille et une Nuits et dans le Coran, Craig Thompson bâtit une histoire intemporelle où l’Art, comparable à la jouissance sexuelle, transcende l’amitié, l’amour et la mort. Une BD à la fois émouvante et très intelligemment construite, ludique et profonde, qui se dévore d’une traite sous un croissant de lune. Magistral. D’un autre côté, Art Spiegelman oserait-il récompenser un compatriote? Étant l’un des rares étrangers président du jury, il pourrait être tenter de donner des gages à une BD francophone plus traditionnelle. Mais bon, tout ceci n’est que de la spéculation. Reste la qualité d’Habibi que je vous invite à dévorer, prix ou pas prix.

Si l’on regarde la sélection de plus près, on trouve évidemment de bons et de très bons albums, mais aucun ne m’apparaît comme un gagnant évident. On peut néanmoins dégager quelques opus qui seraient plus «logiques» que d’autres. Dans cette catégorie, Habibi apparaît comme un prétendant solide. Puisant à la fois dans les contes des Mille et une Nuits et dans le Coran, Craig Thompson bâtit une histoire intemporelle où l’Art, comparable à la jouissance sexuelle, transcende l’amitié, l’amour et la mort. Une BD à la fois émouvante et très intelligemment construite, ludique et profonde, qui se dévore d’une traite sous un croissant de lune. Magistral. D’un autre côté, Art Spiegelman oserait-il récompenser un compatriote? Étant l’un des rares étrangers président du jury, il pourrait être tenter de donner des gages à une BD francophone plus traditionnelle. Mais bon, tout ceci n’est que de la spéculation. Reste la qualité d’Habibi que je vous invite à dévorer, prix ou pas prix.

Juste derrière, on pense évidemment à Polina de Bastien Vivès… Mais si, vous savez, l’album qui est sur les sacs qu’on vous donne quand vous achetez une BD, car il a reçu le prix des libraires et le Grand prix de la Critique. Si le jury était mon entourage, cette BD gagnerait sûrement par sa capacité à faire l’unanimité, chez les hommes et les femmes, chez les lecteurs assidus et chez ceux qui d’ordinaire n’aiment pas les livres avec des images. D’un autre côté, le festival aime bien surprendre et cette BD n’a pas besoin de ce prix pour se vendre. De plus, Bastien Vivès est encore jeune et il a le temps pour gagner tous les prix qu’il veut. Ce qu’il fera et il le sait.

Juste derrière, on pense évidemment à Polina de Bastien Vivès… Mais si, vous savez, l’album qui est sur les sacs qu’on vous donne quand vous achetez une BD, car il a reçu le prix des libraires et le Grand prix de la Critique. Si le jury était mon entourage, cette BD gagnerait sûrement par sa capacité à faire l’unanimité, chez les hommes et les femmes, chez les lecteurs assidus et chez ceux qui d’ordinaire n’aiment pas les livres avec des images. D’un autre côté, le festival aime bien surprendre et cette BD n’a pas besoin de ce prix pour se vendre. De plus, Bastien Vivès est encore jeune et il a le temps pour gagner tous les prix qu’il veut. Ce qu’il fera et il le sait.

Portugal de Cyril Pedrosa pourrait également faire l’unanimité. L’auteur raconte le voyage de Simon, alter-égo de plume et de crayon et auteur en panne d’inspiration, vers ses racines portugaises. Un voyage qu’il fait aussi bien au Portugal qu’en France, en remontant le fil des souvenirs de sa famille immigrée, depuis plusieurs générations. De l’expérience personnelle on s’élève vers une réflexion plus générale sur l’identité, l’histoire familiale, les attaches et l’immigration. Le tout servi par un trait et une mise en couleur très attachants. Je serai très étonnée que Portugal n’obtienne rien à Angoulême tant c’est une des BD les plus abouties que j’ai lu cette année.

Portugal de Cyril Pedrosa pourrait également faire l’unanimité. L’auteur raconte le voyage de Simon, alter-égo de plume et de crayon et auteur en panne d’inspiration, vers ses racines portugaises. Un voyage qu’il fait aussi bien au Portugal qu’en France, en remontant le fil des souvenirs de sa famille immigrée, depuis plusieurs générations. De l’expérience personnelle on s’élève vers une réflexion plus générale sur l’identité, l’histoire familiale, les attaches et l’immigration. Le tout servi par un trait et une mise en couleur très attachants. Je serai très étonnée que Portugal n’obtienne rien à Angoulême tant c’est une des BD les plus abouties que j’ai lu cette année.

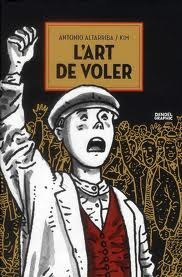

Après cette année très politique, le jury pourrait également être séduit par l’Art de Voler de Antonio Altarriba pour le scénario et de Kim pour les dessins. L’album raconte à travers la vie du père du scénariste presque un siècle d’histoire de l’Espagne. La guerre civile tient évidemment une place essentielle, centrale, et de longues pages de la bande-dessinée y sont consacrées. Ce qui frappe le plus dans l’Art de Voler, ce sont moins les glorieux faits d’armes du héros que son caractère “normal“, avec autant de défauts que n’importe qui. La partie sur la guerre d’Espagne entre ainsi en dissonance assez réussie avec toute celle qui suit la Seconde guerre mondiale, où, après avoir été combattant républicain puis résistant, le héros devient… employé d’une petite entreprise, vit la routine, l’usure des sentiments amoureux, etc. Si je n’ai pas été toujours convaincue par le dessin, ce témoignage “vrai”, un peu à la Maus (tiens, tiens), ne laisse pas insensible. Et puis c’est pas tous les jours qu’une BD espagnole est ainsi mise en avant.

Après cette année très politique, le jury pourrait également être séduit par l’Art de Voler de Antonio Altarriba pour le scénario et de Kim pour les dessins. L’album raconte à travers la vie du père du scénariste presque un siècle d’histoire de l’Espagne. La guerre civile tient évidemment une place essentielle, centrale, et de longues pages de la bande-dessinée y sont consacrées. Ce qui frappe le plus dans l’Art de Voler, ce sont moins les glorieux faits d’armes du héros que son caractère “normal“, avec autant de défauts que n’importe qui. La partie sur la guerre d’Espagne entre ainsi en dissonance assez réussie avec toute celle qui suit la Seconde guerre mondiale, où, après avoir été combattant républicain puis résistant, le héros devient… employé d’une petite entreprise, vit la routine, l’usure des sentiments amoureux, etc. Si je n’ai pas été toujours convaincue par le dessin, ce témoignage “vrai”, un peu à la Maus (tiens, tiens), ne laisse pas insensible. Et puis c’est pas tous les jours qu’une BD espagnole est ainsi mise en avant.

Dans cette même volonté de raconter l’histoire ou l’actualité, les BDs “journalistes” sont à l’honneur cette année: entre Chroniques de Jerusalem de Guy Delisle, Reportages de Joe Sacco ou même Les Ignorants de Davodeau. Ce genre là est, pour ma plus grande joie, en expansion ces dernières années. Malheureusement, les derniers albums des deux premiers auteurs cités, s’ils sont intéressants, ne sont pas leurs meilleurs. Davodeau, oui, pourquoi pas: c’est bien mené, ça parle de vin mais aussi de BD, ça donne envie de boire autant que de lire. C’est peut-être un peu trop gentil tout de même, après réflexion. Mais c’est en tous cas le cadeau idéal pour Noël.

Ensuite, il y a aussi les auteurs reconnus par la critique: pourquoi pas un Blutch avec son Pour en Finir avec le Cinéma, Enki Bilal avec Julia & Roem, Larcenet et sa parodie de Valérian, L’armure de Jakolass ou même Aâma de Frederik Peeters (même si c’est moins bien que Lupus ou le Château de sable). Je fais de tout ce beau monde mes outsiders préférés.

Et puis, qui sait, peut-être que le jeune auteur Brecht Evens, prix de l’audace en 2011, pourrait séduire le jury cette année avec Les Amateurs et sa capacité à renouveler les codes de la narration. Pour le prix de l’audace de cette année, justement, j’imagine bien 3’’ de Marc-Antoine Mathieu. Le projet de son album tient véritablement de l’expérimentation: il s’agit de raconter un instant (de 3 secondes, donc) sur plus de 600 cases à travers un procédé vertigineux d’images mises en abîme. On s’approche de la pupille d’un personnage, on y voit une pièce avec un miroir dont on se rapproche de plus en plus pour que se dévoile un autre angle de la pièce, où se trouve un vase dont on se rapproche de plus en plus.

Et puis, qui sait, peut-être que le jeune auteur Brecht Evens, prix de l’audace en 2011, pourrait séduire le jury cette année avec Les Amateurs et sa capacité à renouveler les codes de la narration. Pour le prix de l’audace de cette année, justement, j’imagine bien 3’’ de Marc-Antoine Mathieu. Le projet de son album tient véritablement de l’expérimentation: il s’agit de raconter un instant (de 3 secondes, donc) sur plus de 600 cases à travers un procédé vertigineux d’images mises en abîme. On s’approche de la pupille d’un personnage, on y voit une pièce avec un miroir dont on se rapproche de plus en plus pour que se dévoile un autre angle de la pièce, où se trouve un vase dont on se rapproche de plus en plus.

Pour terminer, dans les BDs que j’ai appréciées mais que je n’imagine pas remporter le Fauve d’or, n’hésitez pas à lire Coucous Bouzon d’Anouk Ricard, l’Île aux Cent Mille morts de Fabien Vehlmann et Jason, Atar Güll de Brüno et Fabien Nury, Beauté d’Hubert et Kerascoët ou Cité 14 de Pierre Gabus et Romuald Reutimann.

Bonne lecture!

Laureline Karaboudjan

Illustration: extrait d’Habibi, DR.

lire le billetVillepin à l’ONU, côté coulisses

Le deuxième tome de Quai d’Orsay, qui sort ce vendredi , continue de révéler l’envers du décor de la diplomatie française. Mais c’est surtout une BD très drôle.

Le deuxième tome de Quai d’Orsay, qui sort ce vendredi , continue de révéler l’envers du décor de la diplomatie française. Mais c’est surtout une BD très drôle.

Le deuxième tome de Quai d’Orsay est dans les bacs, et pour tout fan de BD, c’est sûrement l’une des meilleures nouvelles de cette fin d’année. La sortie du premier opus, en 2010, avait été accueillie de manière très enthousiaste par le public et la critique. J’y avais d’ailleurs consacré un billet. Christophe Blain au dessin et Abel Lanzac, ancien collaborateur du Quai d’Orsay, au scénario arrivaient à retranscrire de manière surprenante l’atmosphère enfiévrée d’un cabinet politique. En l’occurrence celui de Dominique de Villepin, lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères.

Si le premier tome était composé de diverses saynètes du Quai d’Orsay, ce nouvel opus se concentre sur les coulisses d’un des discours les plus célèbres de la dernière décennie. Mais si, souvenez-vous, c’était avant le CPE et Clearstream, quand Dominique de Villepin était le phare du rayonnement de la France, et que la grande tige se faisait applaudir à tout rompre, le 14 février 2003, aux Nations Unies à New-York. C’était autre chose que Douste-Blazy.

Même si l’effet de surprise n’est plus là, le second tome reste dans la lignée du précédent, toujours aussi efficace. Rien d’étonnant car, comme le confie Christophe Blain, «l’album a été écrit dans la continuité du premier. On a achevé les planches du premier avant l’été 2009, et en septembre on attaquait le second. Ca s’est fait bien avant la sortie même du premier album. Le succès du premier ne nous a donc pas mis la pression». Car le premier album, distribué initialement à 15.000 exemplaires en librairies, s’est est fait vendu à plus de 110.000 copies. Du coup, c’est un tirage aussi important qui est prévu pour le second.

Quelques différences, tout-de-même, entre les deux volumes. Avec cette suite, on est moins dans la découverte, en suivant le héros principal, dans les petites scènes d’exposition, mais dans le sérieux avec les négociations qui s’enchaînent. Pourtant, malgré la complexité de certaines thématiques, la BD n’est jamais pesante. «L’écriture est très tendue, très remaniée, pour qu’il y ait toujours de la fluidité, explique Christophe Blain. Il ne fallait pas être explicatif, il ne faut pas que le lecteur doive retourner à chaque fois dix pages en arrière pour comprendre de quoi on parle». Du coup, quelques artifices sont déployés pour faciliter la lecture: «Il y a beaucoup plus de conseillers et de directeurs en réalité, et le fonctionnement d’un cabinet est bien plus complexe, confesse Blain. Mais on a du réduire le nombre de personnages, sinon ça aurait été imbitable. Certains personnages sont chimiquement purs, comme le directeur de cabinet (ndlr: Pierre Vimont, qui est maintenant à la tête de la diplomatie européenne) ou le conseiller Moyen-Orient, d’autres sont des synthèses de plusieurs personnes». «Quand on a vécu dans un milieu, on entend encore parler les personnages, explique ainsi Lanzac au Monde.fr – qui après avoir arpenté les cabinets ministériels est aujourd’hui inventeur de jeux de société! – «Face à une situation, on sait ce qu’ils auraient pu dire. On peut les faire parler, bouger à perte de vue.»

Dark Vador, X-Or, Minotaure

Hormis ces quelques arrangements, tout ce que raconte le diptyque des Quai d’Orsay est véridique et c’est pour cela que c’est aussi drôle. La scène d’anthologie où Taillard de Vorms (l’avatar de De Villepin dans la BD) ne peut s’empêcher de donner un cours de géopolitique quand il est en vacances au Club Med, pour le plus grand bonheur des touristes, est forcément vraie. Tout comme le désopilant passage où tout le cabinet ministériel s’entasse dans un avion Falcon étriqué et très bruyant. «J’ai l’habitude de dessiner des trucs épiques, en décalage par rapport à la réalité, analyse Blain. Là je voulais rentrer dans la réalité, je me suis pris à contre-pied. Mais parler de politique, j’en ai rien à faire. Si je m’y suis intéressé, c’est grâce à Abel et aux histoires qu’il m’a racontées. C’était déjà de la BD».

Dans ma précédente chronique, j’avais eu l’occasion de développer tout ce qui faisait que Villepin était un parfait héros de BD. Une des grandes qualités de Quai d’Orsay, c’est que ses auteurs ne collent pas absolument à la personne de Dominique de Villepin («De toutes façons, les biopic, c’est toujours très chiant», tranche Blain) mais se l’approprient, et la réinterprètent. Dans le premier opus, le ministre était parfois représenté en Dark Vador ou en X-Or. Dans ce second album, il se métamorphose en Minotaure errant dans le dédale de la diplomatie. A l’instar de films comme la Conquête ou l’Exercice de l’Etat, Quai d’Orsay fait de l’homme politique une figure mythologique des temps modernes.

Laureline Karaboudjan

Illustrations: extrait de la couverture de Quai d’Orsay 2, DR.

lire le billetLes leçons politiques de Babar à Luc Chatel

Pour Luc Chatel, Hollande est Babar quand Sarkozy est Astérix. Le compliment n’est pas forcement pour qui on croit.

Pour Luc Chatel, Hollande est Babar quand Sarkozy est Astérix. Le compliment n’est pas forcement pour qui on croit.

Les politiques parlent beaucoup, surtout en période de campagne électorale, avec un art consommé de la petite phrase. Prenez l’autre jour Luc Chatel voulant défendre son Président bien aimé et qui déclare, pour résumer, «Sarkozy c’est Astérix, et Hollande c’est plus Babar». Au premier abord, ça ressemble à la citation parfaite : deux références issues de la culture populaire et un contraste saisissant entre Astérix le courageux et brave (malgré sa petite taille) gaulois, face à un éléphant ventripotent, qui rappelle les fameux “éléphants du PS”. Mais pour tout amateur de BD (ou de livres illustrés en règle générale), la référence n’est pas forcément si bien choisie que ça. Quiconque a déjà lu Babar sait que la référence est en fait plutôt flatteuse pour Hollande.

Certes, Babar n’est pas un grand démocrate (mais Astérix non plus). Il n’a pas été élu et son règne est celui d’un monarque, avec tout l’apparât qui va avec. D’un point de vue historique, on pourrait dire que Babar va chercher chez Frédéric II de Prusse pour son côté monarque éclairé. Comme il n’est pas un roi légitime, issu d’une lignée monarchique ou de droit divin, mais qu’il est un despote dont le pouvoir repose sur le plébiscite, Babar est bonapartiste façon Napoléon III. Et Babar tient beaucoup de Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal, pour son côté «j’ai appris à connaître l’Occident en Europe et je reviens l’appliquer à ma sauce chez moi». C’est d’ailleurs l’aspect le plus critiqué de Babar, oeuvre dans laquelle certains commentateurs voient une apologie de la colonialisation.

S’il est vrai que l’éléphant renvoie au moins à un imaginaire colonial et qu’il est peu porté sur la démocratie, au-delà de ça, il ne semble n’avoir que des qualités comme gouvernant. J’ai tenté d’en lister quelques unes.

Bâtisseur et tolérant

Ah, les grands chantiers pour relancer la croissance que nous promettait le quinquennat… Et au final, on n’a rien vu, à part que l’EPR à Flamanville va bientôt se transformer en Aquaboulevard faute d’argent. Babar, au contraire, a construit sa capitale, Celesteville, de toutes pièces. Tous les équipements sont là: le palais, évidemment, mais aussi des écoles et une grande salle des fêtes. En plus, Babar n’est pas embêtant niveau urbanisme: chaque peuple construit sa maison avec son architecture propre à Célesteville, pour que chacun puisse vivre avec ses coutumes. Babar-Hollande est donc en plus un héros de la tolérance. Seul bémol, le nom de la ville, inspiré par sa femme Céleste, qui rappelle les délires mégalomaniaques de certains présidents africains. J’espère qu’Hollande ne nous construira pas une Valérieville.

Pacifiste, chef de guerre

L’histoire de Babar pourrait être celle d’une rancune tenace. Alors qu’il n’est encore qu’un éléphanteau, sa mère est abattue par des chasseurs humains. Plutôt que de se laisser guider par la haine comme Bambi, l’éléphant part vivre chez les hommes où il rencontre une vieille dame qui l’initie aux moeurs humaines. S’il ne conserve pas de haine envers les hommes, Babar, devenu roi, s’emploie à favoriser l’harmonie entre les différentes races d’animaux.

Pour autant, Babar ne se laisse pas marcher sur les pieds et il sait affronter les humains, mais aussi les rhinocéros, et sans potion magique ni Rafale. C’est un véritable chef des armées qui sait, quand il le faut, faire la guerre sans l’aimer.

Sait bien s’entourer

Combien de fois ai-je entendu cette phrase au comptoir? «Si encore, il n’y avait que Sarkozy, mais le problème, c’est aussi les gens autour de lui: Guéant, Hortefeux, Lefebvre, Dati, Morano. Ahh, Morano…» Babar, au contraire, sait très bien s’entourer. Il a toujours une oreille grande ouverte pour les conseils de Cornélius, vieux sage parmi les sages. Bien qu’un peu couard (et présent uniquement dans le dessin animé), le chambellan Pompadour est également toujours là. Sans oublier Zéphir qui est tout de même un singe qui arrive à pêcher une sirène et sauver du coup la fille de son ami, la princesse Isabelle, dans Les vacances de Zéphir. Prends ça Ulysse. Au fil des albums, les valeurs véhiculés sont celles d’une amitié immuable et d’une entraide permanente.

Combien de fois ai-je entendu cette phrase au comptoir? «Si encore, il n’y avait que Sarkozy, mais le problème, c’est aussi les gens autour de lui: Guéant, Hortefeux, Lefebvre, Dati, Morano. Ahh, Morano…» Babar, au contraire, sait très bien s’entourer. Il a toujours une oreille grande ouverte pour les conseils de Cornélius, vieux sage parmi les sages. Bien qu’un peu couard (et présent uniquement dans le dessin animé), le chambellan Pompadour est également toujours là. Sans oublier Zéphir qui est tout de même un singe qui arrive à pêcher une sirène et sauver du coup la fille de son ami, la princesse Isabelle, dans Les vacances de Zéphir. Prends ça Ulysse. Au fil des albums, les valeurs véhiculés sont celles d’une amitié immuable et d’une entraide permanente.

A la conquête de l’espace

Et pour l’anecdote, si Sarkozy a annoncé vouloir relancer la conquête spatiale, Babar est déjà allé lui dans l’espace, dans Babar sur la planète molle, où il rencontre d’ailleurs des extraterrestres. Françoise Brochard-Wyart, professeur à Paris VI notait d’ailleurs dans une émission d’Arte qu’avec cet album Laurent de Brunhoff avait subodoré le concept de matière molle avant que les physiciens ne le théorisent vraiment.

Conclusion, Luc Chatel a peut-être confondu Babar et Dumbo. Et encore, le Dumbo du début du dessin animé, avant qu’il devienne courageux lui aussi. Je ne développerai pas Astérix ici mais notons qu’en temps de crise économique, ce n’est pas la meilleure référence. Dans l’album Astérix et le Chaudron, notre héros se retrouve devant une dette à rembourser et il a beau tenter tous les métiers possibles, il est incapable de trouver de l’argent pas des moyens économiques traditionnels. Le seul qu’il trouve pour s’en sortir est de finalement prouver que l’argent qu’on lui avait prêté a été volée par les personnes qui lui avaient confié! Tiens, peut-être que Sarkozy devrait s’en inspirer vis à vis des banques finalement.

En général, Astérix vit dans une économie du troc et du partage, pas du tout capitaliste. La seule fois où il se prête au jeu économique, c’est dans Obélix et Compagnie où le druide et lui décident de faire exploser l’offre de Mehnirs pour créer une bulle spéculative (un peu comme les tulipes hollandaises) ce qui entraîne une déflation de la sesterce romaine. Prends ça sur les doigts, la main invisible.

Laureline Karaboudjan

Illustrations: extrait du dessin animé Babar, DR, et caricature publiée sur Désencyclopédie, DR.

lire le billetLa BD numérique, ce chien fou

Les éditeurs de BD multiplient les modèles pour percer sur le numérique. Sans véritable succès pour le moment.

Les éditeurs de BD multiplient les modèles pour percer sur le numérique. Sans véritable succès pour le moment.

Dans une galaxie très très lointaine, vit une population bédéphile un peu étrange, un peu à l’écart du reste du monde, souvent oubliée par tous. Mais elle est persuadée qu’un jour elle déferlera sur la planète Terre, comme les forces de l’Empire sur Coruscant. Ces jeunes fous fringants, ce sont les partisans de la BD numérique. Mais si, vous savez, une BD qui se lit sur écran, de préférence celui d’une tablette ou d’un téléphone portable.

Dans ce cosmos lointain, les rois se font et se défont. Manolosanctis, jeune maison qui avait tenté d’envahir les terres classiques de l’édition papier, a dû renoncer et retourner en arrière. Son modèle était simple. Proposer à des jeunes auteurs de publier gratuitement leurs BDs en ligne et ensuite éditer les ouvrages qui rencontreraient le plus de succès critique. En un peu plus d’un an, elle a ainsi publié une trentaine d’albums, à la qualité inégale. Certains sont pas mal du tout, je pense par exemple à Super Rabbit, Le Grand Rouge ou Le Monstre. D’autres sont corrects sans plus et certains franchement nuls (mais bon, c’est le lot de toutes les maisons d’éditions).

Malheureusement les ventes ne semblent pas avoir suivi et Manolosanctis a annoncé vouloir se recentrer sur le numérique dans les prochains mois, en proposant une solution d’auto-édition aux auteurs. Plus globalement, si les blogs ont toujours de beaux jours devant eux, la BD numérique en tant que modèle économique peine encore à se développer.

Le seul succès récent en France est celui de la BDnovela Les Autres Gens, scénarisée par Thomas Cadène et dessinée par une foultitude d’auteurs. Le principe est là aussi simple: soit vous vous abonnez pour suivre les épisodes chaque jour en ligne, soit vous achetez les gros pavés qui sortent en librairie à intervalles réguliers. Comme pour une novela traditionnelle, c’est assez addictif bien qu’un peu long. Je dois avouer que j’ai un peu lâché dernièrement (et puis je trouve qu’au final ça revient un peu cher pour la qualité globale, j’ai un peu le même problème avec certaines séries de manga ou de comics à rallonge)…

L’édition participative, défaite des éditeurs

Dans ce paysage, les poids-lourds Dargaud, Dupuis et le Lombard ont décidé de jouer sur le modèle très prisé du participatif. Depuis le 17 octobre, ils ont lancé My Major Company BD, selon un principe popularisé par l’industrie musicale (et qui a fait émerger le chanteur Grégoire) ou que Marc Dorcel a adapté au porno. Avec My Major Company BD, les Internautes peuvent acheter des parts dans des sujets pré-sélectionnés et en échange ils bénéficient d’avantages exclusifs comme des rencontres avec l’auteur, les planches en avant-première etc. Le projet veut ainsi «faire découvrir les jeunes talents de la bande dessinée aux Internautes et faire participer ces derniers à l’expérience d’éditeur aux côtés de trois maisons d’édition historiques (Dargaud, Dupuis et Le Lombard)».

Dans ce paysage, les poids-lourds Dargaud, Dupuis et le Lombard ont décidé de jouer sur le modèle très prisé du participatif. Depuis le 17 octobre, ils ont lancé My Major Company BD, selon un principe popularisé par l’industrie musicale (et qui a fait émerger le chanteur Grégoire) ou que Marc Dorcel a adapté au porno. Avec My Major Company BD, les Internautes peuvent acheter des parts dans des sujets pré-sélectionnés et en échange ils bénéficient d’avantages exclusifs comme des rencontres avec l’auteur, les planches en avant-première etc. Le projet veut ainsi «faire découvrir les jeunes talents de la bande dessinée aux Internautes et faire participer ces derniers à l’expérience d’éditeur aux côtés de trois maisons d’édition historiques (Dargaud, Dupuis et Le Lombard)».

Il y a peu de chances que les trois éditeurs perdent leur pari. Moins parce que leur assise financière est plus importante qu’une petite maison comme Manolosanctis que parce que le participatif est un jeu sans perte. Faire participer des lecteurs à des projets d’édition, c’est la garantie d’être rentable ou presque avant même qu’un ouvrage soit publié. C’est plus probablement cet argument économique que la volonté de “faire découvrir les jeunes talents” qui guide le projet. D’autant que c’est un aveu de faiblesse terrible, voire un renoncement complet du métier d’éditeur, qui avant tout celui de faire des choix, “d’avoir du nez” et de dénicher des auteurs.

Autre offensive sur le numérique: l’association de 19 éditeurs de bande-dessinées depuis l’année dernière pour proposer le site Izneo, qui permet de louer en durée déterminée ou indéterminée, des versions numériques des dernières BDs sorties. Bon, pourquoi pas. Je ne connais personne dans mon entourage qui utilise ce genre de site mais si vous en êtes devenu habitué, n’hésitez pas vous signaler dans les commentaires. La société AveComics propose un peu le même genre de services. Dans une interview récente au blog Le Comptoir de la BD, sa directrice Claudia Zimmer estime que la BD numérique a du mal à décoller, car les Français «ne font pas partie des pays “Early Adopters” comme les États-Unis par exemple» mais aussi parce que les gros éditeurs ont du mal à s’y mettre.

Selon elle, «la technologie occupe une place très importante dans le marché du livre numérique. Il faut être capable de délivrer un fichier léger, rapidement téléchargeable, avec une interface ergonomique adaptée au support de lecture, sur plusieurs supports et – surtout – sur la dernière tablette sortie» et certains éditeurs ont dû mal à accepter l’arrivée de nouveaux acteurs spécialisés.

Pourtant, on l’a vu, les éditeurs multiplient les pistes, donnant le sentiment que la BD numérique est pour l’instant un chien fou qui part un peu dans tous les sens. Ce n’est donc pas l’offre qui est a priori en cause, mais la demande. Un des défi de taille des éditeurs traditionnels, c’est de venir concurrencer avec des offres payantes des blogs BD gratuits. Il existe un public qui est prêt à lire sur écran, mais existe-t-il un public prêt à payer pour lire sur écran? L’Observatoire de la BD numérique, qu’anime l’éditeur Manolosanctis, avait sorti une étude rapide assez parlante à ce sujet. Seuls 8% de sondés pensent que le smartphone est l’avenir de la BD et 71% de gens interrogés restent attachés au papier dans l’avenir. Plus intéressant: la moitié des sondés reconnaissent qu’ils téléchargeraient plus de BD sur smartphone si c’était gratuit.

Je suis peut-être une fille un peu vieux jeu, mais je crois, moi aussi, que rien ne remplacera le bon vieux papier. D’abord pour des raisons purement matérielles: l’attachement à l’objet BD, l’envie, pourquoi pas, d’avoir une dédicace d’un auteur en page de garde, le plaisir d’avoir une bibliothèque garnie chez soi, d’inviter ses amis à y piocher des albums, etc. Mais aussi parce que le papier met mieux en valeur le travail graphique du dessinateur, tout spécialement lorsqu’il travaille en nuances d’encre ou d’aquarelles. Si l’édition numérique devait se développer, je suis convaincue que la BD serait le dernier bastion à tomber.

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: extrait de Boule et Bill par Roba, DR.

lire le billetTrouvons d’autres réalisateurs pour Tintin

Et si au lieu de Spielberg, Tintin était réalisé par Lars von Trier, Ken Loach, François Ozon ou Tarantino ?

Hier je suis allée voir Tintin, en amatrice absolue de la bande-dessinée d’Hergé. Je ne vais pas vous faire une longue critique, il y en a déjà eu des dizaines. De «j’aime pas» à «à la folie», elles égrènent tous les pétales d’une marguerite.

En toute honnêteté je suis restée un peu sur ma faim, malgré le fait que le Karaboudjan soit mis à l’honneur. C’est un aimable divertissement, les acteurs, notamment Haddock, sont attachants et le début, qui nous plonge vraiment dans l’univers du héros d’Hergé, est envoûtant. Mais, d’un autre côté, l’accumulation d’explosions et de cascades invraisemblables donnent souvent l’impression d’être plus dans un dessin animé adapté d’Indiana Jones que de Tintin.

Et justement, le public ciblé n’est sans doute pas le bon: dans ma salle il n’y avait que des vingtenaires, alors que c’est définitivement un film à aller voir avec ses gamins. Je me suis d’ailleurs plusieurs fois demandée: l’aurais-je plus apprécié si je ne connaissais pas du tout la BD? Sans doute, et c’est pourquoi je ne suis pas trop inquiète pour son succès aux Etats-Unis.

Une chose est sûre c’est bien un film de Spielberg que j’ai vu hier soir plus qu’une adaptation fidèle de Tintin (pour cela, il y a l’excellente série de dessins animées sortie en 1992). Le réalisateur américain a véritablement imprimé sa patte au film, tout comme il le fera pour les 7 boules de Cristal et le Temple du Soleil qu’il a d’ores-et-déjà prévu d’adapter. Mais pour les autres albums, on ne pourrait pas trouver d’autres metteurs en scène, qui imprimeraient eux-aussi leur marque de fabrique ? Voici une petite liste fantasmée des réalisateurs que je voudrais pour adapter certains albums de Tintin.

- Tintin en Amérique par Clint Eastwood

«Le monde se divise en deux catégories, ceux qui tiennent un pistolet chargé, et ceux qui creusent.» Il y a ceux aussi qui se retrouvent enfermés dans un trou, ceux attachés sur une voie de chemin de fer, poursuivis par les Indiens ou jetés dans le lac du Michigan avec une haltère aux pieds. La visite de Tintin aux Etats-Unis est un mélange de films de gangster et de western à grands-espaces. Pour le porter à l’écran, je ne peux m’empêcher de penser à Clint Eastwood (peut-être assisté de Scorsese). A moins que les frères Coen ne soient finalement les plus aptes à retranscrire l’ambiance complètement foutraque de cet album.

«Le monde se divise en deux catégories, ceux qui tiennent un pistolet chargé, et ceux qui creusent.» Il y a ceux aussi qui se retrouvent enfermés dans un trou, ceux attachés sur une voie de chemin de fer, poursuivis par les Indiens ou jetés dans le lac du Michigan avec une haltère aux pieds. La visite de Tintin aux Etats-Unis est un mélange de films de gangster et de western à grands-espaces. Pour le porter à l’écran, je ne peux m’empêcher de penser à Clint Eastwood (peut-être assisté de Scorsese). A moins que les frères Coen ne soient finalement les plus aptes à retranscrire l’ambiance complètement foutraque de cet album.

- Le Lotus Bleu par Wong Kar-wai

Les Tintinophiles le savent bien: si le Lotus Bleu est un des meilleurs Tintin, c’est en partie grâce à l’apport décisif de Zhang Chongren dans son élaboration. L’artiste chinois a aidé Hergé à faire son premier album vraiment documenté, qui retranscrive fidèlement la Chine des années 1930. Pas question de changer de recette pour l’adapter au cinéma : il faut un réalisateur chinois. Wong Kar-wai fait même mieux puisqu’il est natif de Shanghaï, où se déroule l’action du Lotus. Imaginez les scènes dans la fumerie d’opium, toutes en flou artistique et en lumières troubles, ou encore le traitement de la folie de Didi, le coupeur-de-têtes compulsif de la BD… Ca fait rêver non?

Les Tintinophiles le savent bien: si le Lotus Bleu est un des meilleurs Tintin, c’est en partie grâce à l’apport décisif de Zhang Chongren dans son élaboration. L’artiste chinois a aidé Hergé à faire son premier album vraiment documenté, qui retranscrive fidèlement la Chine des années 1930. Pas question de changer de recette pour l’adapter au cinéma : il faut un réalisateur chinois. Wong Kar-wai fait même mieux puisqu’il est natif de Shanghaï, où se déroule l’action du Lotus. Imaginez les scènes dans la fumerie d’opium, toutes en flou artistique et en lumières troubles, ou encore le traitement de la folie de Didi, le coupeur-de-têtes compulsif de la BD… Ca fait rêver non?

- L’Île Noire par Ken Loach

Qui mieux que Ken Loach pour porter à l’écran ce gorille dans la brume écossaise? Le réalisateur britannique ferait de l’Île Noire un vrai film social à l’anglaise, avec des briques, de la bière et des cheminées d’usine. Séquence phare : l’arrivée du héros dans le village de Kiltoch. Tous les pêcheurs sont au pub et noient leur désespoir dans du mauvais whisky, parce qu’une directive européenne qui protège le saumon les a mis au chômage technique. Quant aux faux-monnayeurs de la BD, ils seront l’incarnation de la prédation financière la plus éhontée, que le prolétaire-reporter va mettre à bas.

- L’étoile mystérieuse par Lars von Trier

Quelques mois après Melancholia, il est étrange que Lars von Trier n’ait pas encore annoncé ses envies d’adapter cet album d’Hergé: une météorite qui vient sur terre, le grand froid, la fin du monde… Normalement il y a tout pour plaire au réalisateur danois. «C’est le châtiment! Faites pénitence! La fin des temps est venue!» pourra-t-il gueuler sur la Croisette, en se moquant du méchant dans l’Etoile mystérieuse, Monsieur Bohlwinkel, alias Blumenstein dans la première version. Un vilain tellement 1942…

Quelques mois après Melancholia, il est étrange que Lars von Trier n’ait pas encore annoncé ses envies d’adapter cet album d’Hergé: une météorite qui vient sur terre, le grand froid, la fin du monde… Normalement il y a tout pour plaire au réalisateur danois. «C’est le châtiment! Faites pénitence! La fin des temps est venue!» pourra-t-il gueuler sur la Croisette, en se moquant du méchant dans l’Etoile mystérieuse, Monsieur Bohlwinkel, alias Blumenstein dans la première version. Un vilain tellement 1942…

- L’Affaire Tournesol par George Clooney

Deux pays qui s’affrontent et rejouent en miniature la Guerre Froide, voilà une mission toute trouvée pour Georges Clooney qui s’est fait une spécialité, depuis quelques années, de faire des films sérieux et politiques. Et comme il possède une vision “européenne” du bien et du mal, sans doute montrera-t-il la Bordurie moins méchante que la manière dont Hergé la caricature. Après tout, le spectateur connaît souvent ses James Bond sur le bout du pistolet et sait que l’exfiltration plus ou moins forcée de scientifiques du camp adverse fait complètement partie du jeu. Face à cette realpolitik, Tintin paraîtra naïf et un peu dépassé mais, en s’enfonçant dans la nuit noire bordure, on ne pourra s’empêcher de lui souhaiter, «Good Night, and Good Luck».

Deux pays qui s’affrontent et rejouent en miniature la Guerre Froide, voilà une mission toute trouvée pour Georges Clooney qui s’est fait une spécialité, depuis quelques années, de faire des films sérieux et politiques. Et comme il possède une vision “européenne” du bien et du mal, sans doute montrera-t-il la Bordurie moins méchante que la manière dont Hergé la caricature. Après tout, le spectateur connaît souvent ses James Bond sur le bout du pistolet et sait que l’exfiltration plus ou moins forcée de scientifiques du camp adverse fait complètement partie du jeu. Face à cette realpolitik, Tintin paraîtra naïf et un peu dépassé mais, en s’enfonçant dans la nuit noire bordure, on ne pourra s’empêcher de lui souhaiter, «Good Night, and Good Luck».

- Coke en Stock par Costa-Gavras

Pour retranscrire un des albums les plus politiques de la série, ne cherchez plus, il faut Costa-Gavras. Coke en Stock ressemble à une compilation des thèmes de prédilection du réalisateur. Il ferait de la traite négrière en Mer Rouge une évocation de l’immigration clandestine comme dans Eden à l’Ouest. Les conflits entre Ben Kalish Ezab et Bab El Ehr lui permettraient de faire une charge contre le régimes autoritaires, comme il l’avait fait sur le régime des colonels en Grèce dans Z ou à propos de l’Amérique du Sud dans Etat de Siège. Sans oublier, bien-sûr, de souligner le rôle de l’Occident dans le soutien à ces dictatures.

Pour retranscrire un des albums les plus politiques de la série, ne cherchez plus, il faut Costa-Gavras. Coke en Stock ressemble à une compilation des thèmes de prédilection du réalisateur. Il ferait de la traite négrière en Mer Rouge une évocation de l’immigration clandestine comme dans Eden à l’Ouest. Les conflits entre Ben Kalish Ezab et Bab El Ehr lui permettraient de faire une charge contre le régimes autoritaires, comme il l’avait fait sur le régime des colonels en Grèce dans Z ou à propos de l’Amérique du Sud dans Etat de Siège. Sans oublier, bien-sûr, de souligner le rôle de l’Occident dans le soutien à ces dictatures.

- Tintin au Tibet par Terrence Malick

Et l’unique cordeau des trompettes marines qui résonnent à travers l’étendue glacée de l’Himalaya, remontant les sommets enneigées – plan séquence – pour s’attarder sur un petit homme dans le froid – plan serré sur le visage de Tchang. Il a peur, le saviez-vous ? Plan resseré sur ses yeux. Soudain ! Le Yéti. Plan en contre plongée, musique classique. Tintin, où es-tu? La nature, l’homme, le bruit du vent dans la neige, le rapport au monde, l’infiniment petit face au grand sublime. Tintin au Tibet transformé en grand film métaphysique auquel on ne comprendrait pas tout. Car tout est Terrence qui lui même est dans Malick. Ou l’inverse.

Et l’unique cordeau des trompettes marines qui résonnent à travers l’étendue glacée de l’Himalaya, remontant les sommets enneigées – plan séquence – pour s’attarder sur un petit homme dans le froid – plan serré sur le visage de Tchang. Il a peur, le saviez-vous ? Plan resseré sur ses yeux. Soudain ! Le Yéti. Plan en contre plongée, musique classique. Tintin, où es-tu? La nature, l’homme, le bruit du vent dans la neige, le rapport au monde, l’infiniment petit face au grand sublime. Tintin au Tibet transformé en grand film métaphysique auquel on ne comprendrait pas tout. Car tout est Terrence qui lui même est dans Malick. Ou l’inverse.

- Les Bijoux de la Castafiore par François Ozon

Si Claude Chabrol n’avait pas cassé sa pipe l’an dernier, le film lui serait revenu de droit. Mais François Ozon fait un très bon substitut pour filmer, à la 8 Femmes, ce huis-clos bourgeois que sont les Bijoux. Dans un Moulinsart claustro, les personnages navigueraient entre mensonges et faux-semblants, et la recherche de l’insaisissable voleur serait l’occasion de passer au révélateur les faiblesses non-avouables de chacun. Un profond malaise ressortirait de ce long-métrage feutré.

Si Claude Chabrol n’avait pas cassé sa pipe l’an dernier, le film lui serait revenu de droit. Mais François Ozon fait un très bon substitut pour filmer, à la 8 Femmes, ce huis-clos bourgeois que sont les Bijoux. Dans un Moulinsart claustro, les personnages navigueraient entre mensonges et faux-semblants, et la recherche de l’insaisissable voleur serait l’occasion de passer au révélateur les faiblesses non-avouables de chacun. Un profond malaise ressortirait de ce long-métrage feutré.

- Tintin et les Picaros par Quentin Tarantino et Robert Rodriguez

Une ville pourrie, une jungle qui gratte, des révolutionnaires en cotillons et des carnavaliers alcooliques, des tirs stupides et des procès arbitraires, Tintin et les Picaros et l’album idéal pour Tarantino et Rodriguez. Avec un Séraphin Lampion en serial killer à chemise à fleurs et sarbacane en carton, et une Castafiore qui violerait les gardiens de prison, le général Tapioca n’a qu’à bien se tenir. Tout cela avec une BO complètement folle, mélange d’opéra rock et de samba chocolat.

Une ville pourrie, une jungle qui gratte, des révolutionnaires en cotillons et des carnavaliers alcooliques, des tirs stupides et des procès arbitraires, Tintin et les Picaros et l’album idéal pour Tarantino et Rodriguez. Avec un Séraphin Lampion en serial killer à chemise à fleurs et sarbacane en carton, et une Castafiore qui violerait les gardiens de prison, le général Tapioca n’a qu’à bien se tenir. Tout cela avec une BO complètement folle, mélange d’opéra rock et de samba chocolat.

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: extrait de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge, DR.

lire le billet

La vengeance du zombie Kadhafi

A quoi pourrait ressembler une BD sur la guerre en Libye ?

Avec la mort du colonel Kadhafi et la prise de son bastion de Syrte, la guerre de Libye semble bel et bien finie. Le conflit aura duré un peu plus de sept mois, avec des pertes importantes et de grandes batailles (Misrata, Ras Lanouf, Syrte), des bombardements et des combats au sol… Bref, une “vraie” guerre. Voilà de quoi réjouir les éditeurs spécialisés en BD de guerres, dont les auteurs vont pouvoir retranscrire à leur manière les affrontements libyens.

Mais à partir d’un seul et même conflit, on peut tirer des albums de BD très différents. Selon que l’on se place du point de vue de tel ou tel camp, que l’on s’adonne au réalisme le plus poussé ou que l’on s’autorise quelques licences littéraires, que l’on recherche la véracité absolue des faits ou que l’on vire carrément dans le fantastique ou la science fiction. A quoi pourrait ressembler des BD sur la guerre en Libye ?

Les éditions Eyrolles viennent justement de sortir “La guerre dans la BD”, un ouvrage qui se propose de balayer tout le spectre de la bande-dessinée militaire. Comme l’auteur, Mike Conroy, est britannique, c’est essentiellement la BD de guerre anglo-saxonne qui est abordée. Mais l’ouvrage n’oublie pas, par exemple, de mentionner l’excellent travail de Tardi sur la première guerre mondiale ou le troublant Gen d’Hiroshima de Keiji Nakazawa.

Et si toutes les époques sont évoquées, la Seconde guerre mondiale tient le haut du pavé, tant le conflit a donné lieu à une importante production du neuvième art. L’ouvrage évoque en tous cas des BD de genres très variés, dont on peut ressortir une véritable typologie des bande-dessinées de guerre. Pour l’illustrer, je vous ai imaginé quelques exemples fictifs de BD sur la guerre en Libye.

- Airborne Jack, dans l’enfer de Misrata : la BD de guerre héroïque

De GI Combat (dont une couverture est détournée ici) à War Adventures en passant par une foule d’autres titres, c’est le genre de BD de guerre le plus courant. Généralement, un ou plusieurs héros vivent des aventures rocambolesques sur le front, accomplissent des exploits épiques et manquent une demi-douzaine de fois par épisode de se faire tuer. Ici, Airborne Jack est un pilote de l’OTAN abattu à proximité de Misrata et pris sous le feu d’une improbable aviation kadhafiste.

- Kamel, le sauveur du croissant rouge : la BD de guerre véridique

Les BD de guerre dites “véridiques” sont celles qui veulent avant tout raconter des histoires vraies. Mike Conroy cite plusieurs exemples dans son livre, à commencer par True Comics, une publication américaine des années 1940 où l’on trouvait beaucoup de récits réels de guerre (mais pas seulement). Ici, c’est un numéro spécial Libye, avec l’histoire de Kamel, un bénévole du croissant rouge, mais aussi le récit de la résistance de combattants du CNT à Ras Lanouf ou des bombardements de l’OTAN au-dessus de Tripoli.

- La vengeance du zombie de Kadhafi : la BD de guerre fantastique

Parfois, la BD utilise la guerre comme prétexte à la fiction la plus fantastique. C’est notamment le cas de la série de comics Weird War Tales qui a décrit force mort-vivants nazis et autres loups-garous soviétiques dans ses pages. Mais on peut aussi penser à la très bonne série française Les Sentinelles où la Première guerre mondiale voit s’affronter des super-combattants dignes de créatures de Frankenstein. Ici, c’est tout bonnement le Guide de la révolution libyenne qui revient sous la forme d’un zombie, prêt à terroriser de nouveau son pays.

- Tripoli après : la BD de reportage de guerre

Presque sous-genre de la BD de guerre véridique, la BD de reportage de guerre consiste, comme son nom l’indique, à coller au plus près des évènements puisque l’auteur dessine ce qu’il a vu sur place. C’est devenu un peu la spécialité de l’américain Joe Sacco, qui a notamment promené son carnet de croquis dans les conflits des Balkans ou en Palestine. Ici l’idée d’une couverture de BD qu’il pourrait faire s’il se rendait en Libye dans les semaines à venir. Et comme c’est un auteur reconnu, il serait préfacé par BHL.

- A la poursuite de Kadhafi Duck : la BD de guerre humoristique

La guerre, c’est globalement pas marrant, mais ça n’empêche pas certains auteurs d’en rire, notamment à des fins de propagande. C’est ce qui donne lieu au genre de la BD de guerre humoristique. Mike Conroy cite plusieurs exemples dans La guerre en BD, comme Mighty Misfits qui met en scène des sortes de Laurel et Hardy de l’armée britannique ou la célèbre Jane, une héroïne aussi idiote que plastiquement réussie, dont les aventures militaires érotico-humoristiques paraissaient pendant la Seconde guerre mondiale pour remonter le moral des troupes anglaises. Ici un exemple (potache, je vous l’accorde) de ce qu’aurait pu être une BD humoristique sur la guerre en Libye.

- Une histoire populaire de la guerre en Libye – 2011 : la BD de guerre didactique

La BD de guerre didactique, elle, est nettement moins drôle et peut même être assez ennuyeuse. Son principe est simple : il s’agit d’éduquer le lecteur et de raconter un conflit de manière très académique. On en trouve notamment un paquet sur les grandes batailles napoléoniennes. Ici un exemple libyen en reprenant la couverture de l’Histoire populaire de l’Empire américain d’Howard Zinn adaptée en BD.

- Benghazi, 2045, la guerre continue: la BD de guerre de science fiction

Dans la même veine que les BD de guerre fantastiques, les BD de guerre de science-fiction s’éloignent volontairement de la réalité pour raconter des grandes luttes fictives futuristes. Batailles interstellaires, combats de robots, tirs de canons laser sont autant d’ingrédients de ces aventures. Ici, un exemple de BD de science-fiction sur la guerre en Libye avec deux mastodontes qui se font face à Benghazi en 2014 : un de l’ancien régime kadhafiste, l’autre du nouveau régime issu de la guerre civile de 2011.

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: extrait d’un montage perso, DR.

lire le billet

Octobre Noir, hommage aux Algériens jetés à la Seine

Il y a 50 ans, une centaine d’Algériens étaient tués par la police à Paris. Une BD vient de sortir pour se souvenir de l’événement.

Il y a 50 ans, une centaine d’Algériens étaient tués par la police à Paris. Une BD vient de sortir pour se souvenir de l’événement.

“Les arabes à la Seine”. Chacun a, malheureusement, déjà entendu la terrible expression mais peu savent qu’elle fait référence à un événement historique précis, en l’occurrence au massacre du 17 octobre 1961, il y a tout juste 50 ans. Quelques mois avant l’indépendance de leur pays, une grande manifestation est organisée à Paris par les Algériens d’Île-de-France pour protester contre un couvre-feu qui les vise spécifiquement, bravant l’interdit. La répression sera au rendez-vous, ordonnée par le préfet de police de l’époque, un certain Maurice Papon. Des dizaines de manifestants sont tués et leurs corps jetés dans le fleuve, tandis que l’on en arrête des milliers d’autres, que l’on parque au Palais des Sports de Paris.

C’est cet événement que commémore Octobre Noir (à ne pas confondre avec le tome 4 de la série Jour J), première bande-dessinée éditée par Ad Libris, scénarisée par Didier Daeninckx et dessinée par Mako. On y suit Mohand, le fils adolescent d’une famille de travailleurs immigrés, qui préfère se faire appeler “Vincent” quand il répète avec son groupe de rock comme d’autres se font appeler “Johnny” ou “Eddy”. Le soir du 17 octobre, il doit jouer au Golf Drouot pour un tremplin musical quand son père préférerait qu’il vienne manifester. Sa petite soeur, à qui on défend de quitter la maison, se rend en revanche à la manifestation…

Quoiqu’assez courte (41 planches), la bande-dessinée est vraiment bien ficelée. Parce qu’elle a un véritable héros et une intrigue parallèle à la grande Histoire, elle a le mérite d’éviter l’écueil de nombreuses BD historiques: n’être qu’un exposé très scolaire des faits. Et pourtant, à travers le personnage de Mohand qui part à la recherche de sa soeur, est évoqué tout le déroulé du 17 octobre 1961 et les différents lieux des événements (les ponts sur la Seine, bien-sûr, mais aussi le Palais des Sports ou encore l’aéroport d’Orly, d’où ont été expulsés des centaines d’Algériens). La question de l’identité est également abordé à travers son personnage d’ado de la “deuxième génération”, ni tout à fait Français, ni tout à fait Algérien. Bref, l’album se lit comme un bon thriller tout en étant riche d’informations historiques. Placere et docere, plaire et instruire, selon la vieille maxime d’Horace (rien à voir avec Homer).

Une bande-dessinée utile

Les planches à proprement parler d’Octobre Noir sont précédées d’une préface de l’historien Benjamin Stora, spécialiste de l’Algérie, qui remet les événements du 17 octobre 1961 en contexte. Et elles sont suivies de la liste des victimes établie par l’historien Jean-Luc Einaudi. Cette préface et cette postface un peu particulières contribuent véritablement à faire d’Octobre Noir une bande-dessinée mémorielle. Au-delà de la narration d’un épisode particulier de l’Histoire, l’album se veut un objet de mémoire dans une démarche militante contre l’oubli. Une démarche similaire anime la plupart des BD qui évoquent des événements aussi tragiques. Je pense par exemple à Gaza 1956 de Joe Sacco, véritable enquête sur le massacre méconnu de 275 Palestiniens dans la bande de Gaza, il y a 55 ans. Et j’avais déjà eu l’occasion de parler ici des BD mémorielles sur les génocides, que ce soit au Cambodge, au Rwanda ou pendant la Seconde guerre mondiale.

Octobre Noir est d’autant plus bienvenu qu’il n’existait pas, à ma connaissance, d’album de BD consacrée au 17 octobre 1961 (plusieurs ouvrages, dont de très bons albums, sont en revanche dédiés à la guerre d’Algérie). Dans sa préface, Benjamin Stora signale plusieurs films et livres mais aucune bande-dessinée dédiée aux événements. Or la BD est un média privilégié pour la transmission de la mémoire, notamment parce qu’elle permet de toucher un public large et sensiblement plus jeune qu’un ouvrage savant ou qu’un film. Un moyen efficace de vulgarisation historique, au point que le magazine l’Histoire offre une page de chronique BD, chaque mois, à la plume de l’excellent Pascal Ory.

Au-delà d’être un album plutôt réussi, Octobre Noir est donc une BD utile pour la mémoire collective. Nul doute qu’on devrait la retrouver dans les CDI de nombreux collèges ou que des profs de lycée ne manqueront pas de l’utiliser pour étayer leurs cours. Car la BD est de moins en moins considérée avec le dédain et le mépris qu’on accorde aux “illustrés jeunesse”, et de plus en plus avec respect et sérieux. Tant mieux !

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: extrait de la couverture d’Octobre Noir, DR.

lire le billet

Je est un super-héros

Certains font tout pour ressembler à leurs personnages favoris, jusqu’à la chirurgie esthétique ou patrouiller dans les rues. La preuve que l’homme ordinaire et le surhomme ne sont pas si éloignés.

Si Superman s’est souvent demandé s’il voulait être lui-même, d’autres rêveraient de le remplacer. Et comme le costume ne fait pas tout, certains sont prêts à utiliser les grands moyens. Un Philippin de 35 ans, Herbert Chavez, a ainsi annoncé avoir subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique pour ressembler le plus possible à Clark Kent, l’alter-égo de Superman. Avec un certain succès si l’on se réfère aux photos de la page Facebook de ce doux dingue dont les traits se rapprochent, effectivement, de plus en plus de ceux du justicier à la cape rouge.

“Je veux être comme lui et je sais que lui ressembler me rendra heureux et satisfait du moment que je ne fais de mal à personne”, écrit notamment Herbert Chavez. Selon l’AFP, “il dit espérer servir d’exemple et montrer que l’on peut réaliser ses rêves, si l’on s’en donne la peine“.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul à aller aussi loin. Plus encore que la fameuse Zahia, une jeune russe ressemble ainsi à s’y méprendre à Barbie. A grands coups de scalpels, la jeune fille singe quasiment parfaitement la célèbre poupée, quitte à faire franchement peur avec son 50 de tour de taille.

Phoenix Jones, lui, n’a pas eu recours à la chirurgie esthétique. Mais cet habitant de Seattle va peut-être encore plus loin que les deux précédents exemples. Costumé comme il se doit, il patrouille en effet dans les rues de sa ville pour combattre le crime. Une démarche qui fait les choux gras des médias locaux et qui amuse les passants, mais qui agace aussi la police, qui craint pour sa sécurité. D’ailleurs, à trop faire le mariole, Phoenix Jones a récemment été arrêté pour avoir aspergé des gens de spray au poivre. Il y a quelques mois, il s’est aussi retrouvé sous la menace d’un revolver…

Phoenix Jones, lui, n’a pas eu recours à la chirurgie esthétique. Mais cet habitant de Seattle va peut-être encore plus loin que les deux précédents exemples. Costumé comme il se doit, il patrouille en effet dans les rues de sa ville pour combattre le crime. Une démarche qui fait les choux gras des médias locaux et qui amuse les passants, mais qui agace aussi la police, qui craint pour sa sécurité. D’ailleurs, à trop faire le mariole, Phoenix Jones a récemment été arrêté pour avoir aspergé des gens de spray au poivre. Il y a quelques mois, il s’est aussi retrouvé sous la menace d’un revolver…

Il existe en fait des dizaines de ces super-héros de la vraie-vie et chaque grande ville américaine semble avoir son illuminé en costume. Ils ont même un média dédié, Real Life Superheroes, un site Internet qui rassemble leurs faits d’armes et qui regorge de conseils pour créer son propre costume, s’équiper en conséquence, recueillir des preuves ou encore réaliser des acrobaties diverses et variées.

FoxNews a interviewé l’un d’entre-eux qui se fait appeler Razor Hawk. Derrière son masque, il explique que l’essentiel de son activité ne consiste pas à combattre le crime mais à organiser des actions de charité, par exemple auprès d’enfants malades. Toutefois, il patrouille lui aussi dans son quartier, et s’il ne “cherche pas à affronter des criminels”, il est “prêt à le faire si l’occasion se présente”. Concernant l’importance du costume, Razor Hawk explique que c’est avant tout pour marquer les esprits, pour que les enfants puissent s’identifier plus facilement à lui et retiennent ainsi mieux ses conseils.

FoxNews a interviewé l’un d’entre-eux qui se fait appeler Razor Hawk. Derrière son masque, il explique que l’essentiel de son activité ne consiste pas à combattre le crime mais à organiser des actions de charité, par exemple auprès d’enfants malades. Toutefois, il patrouille lui aussi dans son quartier, et s’il ne “cherche pas à affronter des criminels”, il est “prêt à le faire si l’occasion se présente”. Concernant l’importance du costume, Razor Hawk explique que c’est avant tout pour marquer les esprits, pour que les enfants puissent s’identifier plus facilement à lui et retiennent ainsi mieux ses conseils.

Du surhomme à madame Michu

Ces exemples d’hommes ordinaires qui se prennent pour des super-héros nous renvoient à la notion philosophique du surhomme. Mais puisque Nietzsche ne connaissait pas Superman, c‘est sans doute Umberto Eco qu’il faut citer pour évoquer ce rapport particulier à la puissance qu’on ne peut avoir. Dans son ouvrage “De Superman au surhomme“, l’érudit italien écrit: “Dans une société nivelée où les complexes d’infériorité sont à l’ordre du jour, dans une société industrielle où l’homme devient un numéro dans le cadre d’une organisation sociale qui décide pour lui, le héros positif doit incarner, au-delà de toute limite, les exigences de puissance que le citadin ordinaire nourrit sans pouvoir les satisfaire“. Et comme la fable, au final, ne devient jamais la réalité, l’homme ordinaire est obligé de se substituer à elle.

Les comics américains ont mis très longtemps à prendre cette dimension en compte. Du super-héros sans peur et sans reproches des débuts on est passé, à partir des années 1960, à des personnages psychologiquement plus complexes. Des faiblesses diverses qui viennent trancher avec l’omnipotence des héros et dont on retrouve peut-être le point culminant dans “Watchmen“, sorti au milieu des années 1980. La BD scénarisée par Alan Moore présente des super-héros déchus et déchirés, qui ne veulent plus sauver le monde car ils ne sont pas parvenus à se sauver eux-mêmes de leur condition.

Mais il a fallu attendre “Kick Ass” en 2008 pour avoir une série à grand succès qui mette en avant des gens ordinaires qui tentent de devenir des super-héros. Dave Lizewski, le geek de dix-sept ans, personnage principal, est extrèmement révélateur de la manière dont la figure du super-héros a évolué. Il n’est plus de sauveur suprême, c’est monsieur et madame Michu qui tentent de sauver le monde. Le tout avec une bonne dose de recul faite d’auto-dérision et de parodie. Paradoxalement, c’est quand le super-héros ne se prend plus trop au sérieux qu’il est le plus adulte.

Mais il a fallu attendre “Kick Ass” en 2008 pour avoir une série à grand succès qui mette en avant des gens ordinaires qui tentent de devenir des super-héros. Dave Lizewski, le geek de dix-sept ans, personnage principal, est extrèmement révélateur de la manière dont la figure du super-héros a évolué. Il n’est plus de sauveur suprême, c’est monsieur et madame Michu qui tentent de sauver le monde. Le tout avec une bonne dose de recul faite d’auto-dérision et de parodie. Paradoxalement, c’est quand le super-héros ne se prend plus trop au sérieux qu’il est le plus adulte.

Kick Ass, Prométhée des temps modernes

Pour Superman, Umberto Eco parle de mythologie et il a bien raison. On retrouve dans l’évolution narrative des comics, une cosmogonie assez semblable à celle des Grecs. Les Dieux arrivent et créent le monde, supérieurs en tout, comme le sont les super-héros. Ils s’affrontent entre eux, et on ne compte plus les déchirures qui traversent les super-héros, et à la fin, ils laissent les humains seuls ou presque. Dave Lizewski est un Prométhée qui doit prendre son courage à deux mains. Dans les deux cas, le mythe, la fiction et la réalité historique se mélangent.

Sur ce point là, les auteurs français ont peut-être eu beaucoup plus d’avance. Comme je le signalais dans un article précédent, le genre du super-héros-Dieu n’a jamais vraiment pris dans l’hexagone. Dieu étant mort chez nous depuis bien longtemps. Nous sommes directement passés à l’humain ordinaire un peu ridicule mais terriblement attachant et à la parodie. Si Superman est l’Amérique, la France est elle Superdupont. A chacun ses mythes…

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: extrait de l’album photo public d’Herbert Chavez sur Facebook, DR.

lire le billet

Les fanzines font de la résistance

A l’heure du succès des blogs BD, l’auto-édition artisanale a encore de beaux jours devant elle.

Ce week-end se tenait à Paris le Festiblog, un festival qui, comme son nom l’indique, célèbre depuis sept ans les blogs de bande-dessinée. Le principe est simple: comme sur un blog classique, on raconte sa vie (ou un peu n’importe quoi en fait), mais en cases et en bulles. L’occasion de vider son sac des trop-plein de l’existence, certes, mais surtout, pour une foule d’auteurs, celle de se faire connaître sans devoir passer par le circuit jusque-là obligatoire des maisons d’édition. A l’instar de groupes musicaux, dont les Arctic Monkeys sont l’exemple le plus fameux, certains auteurs de BD ont ainsi pu percer auprès du grand public comme Boulet, Vidberg ou Pénélope Bagieu. Outre leurs ouvrages à présent publiés par des maisons d’édition, chacune de leur nouvelles notes sur leurs blogs respectifs sont guettés avec attention par une très large audience. Aujourd’hui, le blog est un outil incontournable du dessinateur de BD.

Pour autant, le blog est-il devenu l’unique horizon de l’auto-édition de BD? Que sont devenus les bons vieux fanzines, ces recueils imprimés à l’arrache à grands coups de photocopieuses et reliés souvent par deux agrafes? Enterrés par les blogs, aussi faciles à créer qu’efficaces pour diffuser largement ses oeuvres? Pas du tout:les fanzines font de la résistance. Deux BD sur le fanzinat viennent justement de paraître et défendent, chacune à leur manière, les publications artisanales en papier. Qu’on se le dire: fanzines not dead!

Le premier ouvrage, c’est le bien-nommé “La Fabrique de fanzines (par ses ouvriers mêmes)”, aux éditions Atrabile. Depuis 2003, les auteurs (Baladi, Ibn Al Rabin, Andréas Kündig, Yves Levasseur et Benjamin Novello) sillonnent festivals de BD, librairies et autres bibliothèques aux quatre coins du monde pour prêcher la bonne parole du fanzinat. A chaque fois, ils proposent un atelier de création de fanzines à destination du public: les ouvrages sont écrits sur place, imprimés, reliés et distribués immédiatement. C’est cette expérience du do it yourself, toujours en mouvement (la Fabrique est ce week-end à Paris à la librairie du Monte-en-l’air), que racontent les auteurs. Entre anecdotes et réflexions poussées sur la nature du fanzinat, le recueil a tous les traits d’un véritable manifeste. C’est dense, forcément inégal mais passionnant.

Le premier ouvrage, c’est le bien-nommé “La Fabrique de fanzines (par ses ouvriers mêmes)”, aux éditions Atrabile. Depuis 2003, les auteurs (Baladi, Ibn Al Rabin, Andréas Kündig, Yves Levasseur et Benjamin Novello) sillonnent festivals de BD, librairies et autres bibliothèques aux quatre coins du monde pour prêcher la bonne parole du fanzinat. A chaque fois, ils proposent un atelier de création de fanzines à destination du public: les ouvrages sont écrits sur place, imprimés, reliés et distribués immédiatement. C’est cette expérience du do it yourself, toujours en mouvement (la Fabrique est ce week-end à Paris à la librairie du Monte-en-l’air), que racontent les auteurs. Entre anecdotes et réflexions poussées sur la nature du fanzinat, le recueil a tous les traits d’un véritable manifeste. C’est dense, forcément inégal mais passionnant.

Le second, c’est l’oeuvre de fiction “Blackbird” de Pierre Maurel, chez l’Employé du moi. Initialement publiée… en fanzine, la BD prend comme postulat l’adoption d’une loi qui supprime le prix unique du livre et interdit l’auto-édition. “Toutes les publications devront désormais passer entre les mains d’un éditeur certifié et agréé, afin de mieux contrôler les contenus à caractère litigieux et offrir aux auteurs des conditions optimales de distribution de leurs ouvrages”, ce qui était finalement la loi lors de l’application stricte du Comics Code Authority aux Etats-Unis.

Le second, c’est l’oeuvre de fiction “Blackbird” de Pierre Maurel, chez l’Employé du moi. Initialement publiée… en fanzine, la BD prend comme postulat l’adoption d’une loi qui supprime le prix unique du livre et interdit l’auto-édition. “Toutes les publications devront désormais passer entre les mains d’un éditeur certifié et agréé, afin de mieux contrôler les contenus à caractère litigieux et offrir aux auteurs des conditions optimales de distribution de leurs ouvrages”, ce qui était finalement la loi lors de l’application stricte du Comics Code Authority aux Etats-Unis.

On suit alors les pérégrinations d’un groupe de résistants qui éditent, dans une jolie mise en abyme, un fanzine du nom de “Blackbird”. Un monde qui rappelle “SOS Bonheur” où un photocopieur est une prise de guerre et la distribution indépendante de BD un acte de sédition. Si le scénario est un peu attendu, le dessin est réussi et le découpage maîtrisé pour une BD pleine de rythme.

La saveur si particulière du fanzine

Avouons-le, le fanzine résonne de manière particulière pour tous les amateurs de BD. En tenir un dans les mains, même si c’est celui d’un autre, procure forcément des émotions façon madeleine de Proust. On se rappelle alors de ses années collège, lycée ou même universitaires. Le jour où après avoir un peu trop bu on décidait avec ses potes de lancer un «courant» -parce qu’on n’avait pas peur des mots – et entre celui qui faisait des photos, l’autre des textes et la dernière des dessins, on avait vite une «revue». Que le fanzine soit 100% illustration ou mixte, l’essentiel le plus souvent est l’aventure collective. Au-delà de la qualité propre de la production, ce dont on retient ce sont les rires, les engueulades, les beuveries voire les coucheries qui peuvent faire annuler un numéro au dernier moment. Les blogs, eux, sont en général bien plus individuels (même s’il y en a des collectifs, évidemment).

Et puis la diffusion intimiste du fanzine fait aussi son charme. Premièrement, puisque souvent personne ne l’a vu, cela permet de faire croire tout et n’importe quoi, et de fantasmer un peu soi-même sur la supposée qualité de votre production. Alors que le blog, lui, il reste, il ne disparaît pas et il est implacable.

Le corollaire, c’est le côté élitiste, un peu snob. Le problème du blog est que parfois votre petit cousin illettré l’a découvert avant vous parce qu’un de ses amis l’a partagé en mode kikou-lol-amandine-du-38 sur un Skyblog (je suis volontairment caricatural). Au contraire, le fanzine demande un effort. Celui de se déplacer dans des librairies pour des évènements, de fouiller au fond des bacs, de chiner dans les brocantes, ou de fumer d’énormes pétards lors de performances artistiques dans des squats. Bref, c’est physique. Quand je tombe par exemple sur le fanzine roumain Hardcomics édité par un collectif de Bucarest et qui regorge d’idées, j’ai vraiment l’impression de faire une découverte.

Certains d’ailleurs n’hésitent pas à jouer sur cette dimension artistique pour reprendre les codes du fanzine et les transformer en vrais objets d’art. Le collectif anglo-saxon Nobrow par exemple propose un magazine à la parution plus ou moins régulière qui reprend ces codes avec un format assez allongé, l’absence de couverture cartonnée, la participation de nombreux auteurs et des dessins/illustrations parfois sortis tout droit d’une private joke. Mais dans le même temps ils déclarent vouloir “ne pas faire juste des livres, mais des objets d’art de collection”. En France, le collectif “Viande de chevet” va encore plus loin. Mené par le dessinateur Blanquet, il propose une sorte d’odni, d’objet dessiné non identifié. Pas de titre, aucune signature, une succesion de dessins sans forcément un style en commun. C’est souvent assez érotique, comme des étudiants bourrés qui auraient voulu provoquer, mais un simple coup d’oeil permet de se rendre compte que c’est extrêmement maîtrisé. On trouve d’ailleurs ces oeuvres en vente sur Internet ou dans quelques bonnes librairies à Paris et sans doute un peu ailleurs. Viande de chevet propose une sorte d’absolue du fanzine, une oeuvre collective, artistique et foutraque, où l’individu s’efface derrière le grand jeu du tout.

Laureline Karaboudjan

Illustration de une: extrait de Blackbird puis extrait d’un numéro de Nobrow, extrait de Hardcomics et la couverture du Collectif Viande de chevet, DR.

Edit: et en plus, on m’indique que se déroule à partir du 1ier octobre le Fanzines! festival à Paris. Je vais y aller, j’espère que vous aussi.

lire le billet

De quoi la BD est-elle le nom?

Désencyclopédie livre une définition absurde de la BD. Pas forcémment la plus mauvaise.

“La bande dessinée est un style de films étrange où jouent des gens muets et où les caméras sont si lentes que les images sont saccadées et dénuées de sens profond. De même, la succession de l’histoire n’est pas rectiligne : on va à droite, en bas, même à gauche dans certains cas“. Ainsi commence la description de la bande dessinée sur la page qui lui est consacrée sur le site satirique Désencyclopédie. Cette alternative peu sérieuse à Wikipédia touche en général assez juste et la BD n’est pas épargnée. Et même si ce n’est pas l’article le plus drôle, loin de là, l’entrée consacrée au neuvième art n’est pas dénuée d’intérêt.

On y apprend par exemple que “par son côté rudimentaire et souvent peu réaliste, on croit que la bande dessinée est apparue en même temps que les débuts de la cinématographie. (…) En raison de cette origine sans budget, la bande dessinée est souvent gravée sur papier et non sur une pellicule ou un support numérique”. Au-delà de la blague, la comparaison avec le cinéma est assez bien vue. Les deux disciplines sont souvent comparées, a fortiori lorsqu’une BD est adaptée à l’écran. J’avais déjà eu l’occasion d’évoquer ici tout ce qui rapproche (le storyboard par exemple) et éloigne (l’interprétation des acteurs, entre autres) les deux arts.

En faisant de la BD une sorte de sous-cinéma, Désencyclopédie pointe ce qui pourrait être un des risques pour elle : perdre son statut d’art si durement acquis pour retomber en mode mineur et n’être qu’une anti-chambre pour blockbusters. La frénésie d’adaptations cinématographiques (Tintin, Lucky Luke, Iznogoud, Michel Vaillant, etc. -la liste est longue, sans compter les comics américains), plus ou moins réussies, de ces dernières années pourrait augurer d’un tel avenir. Surtout lorsque la logique d’adaptation pré-existe à la sortie d’albums, comme celà peut-être le cas quand studios BD et ciné cohabitent au sein d’une même entreprise. L’éditeur de comics Marvel fait figure de tête de proue de ce mouvement, et il pourrait très bien faire des petits.

Revenons à la Désencyclopédie. Avec humour, elle détaille quelques grands héros, tels Spirou, le “fanatique d’hôtellerie qui part à l’aventure pour civiliser des gens d’un marais maudit, des cyborgs ou bien des animaux à la queue cent fois plus longue que leur tête“, Lucky Luke “un homme [qui] arrête de fumer. Pour compenser, il se met à mâchonner une brindille, mais celle-ci provient d’une plante toxique et hallucinogène: du coup, il se met à voir des choses étranges, comme des quadruplés à moustaches et rayures, un cheval qui parle, et il croit même voir son ombre se déplacer plus lentement que lui” ou (ma préférée) Bécassine qui est “Tintin quand il est travesti en godiche à sabots“.

Le manga, une histoire de tentacules

Le manga, dans le même genre, est aussi bien servi. Grâce à Désencylopédie, on découvre -ou plutôt redécouvre- ses principaux thèmes (vous n’êtes pas obligé de lire le long paragraphe qui suit):

“Les violences sexuelles dans le cadre scolaire ; Les tentacules phalliques ; Les violences sexuelles dans le cadre de la pratique du sport ; Les tentacules phalliques ; Les enquêtes policières qui donnent lieux à des effusions de violence (physique ou sexuelle) gratuite ; Les tentacules phalliques ; Les histoires relatant la vie de pratiquants d’arts martiaux qui décapitent et éventrent à tour de bras ; Les récits fantastiques qui font intervenir des créatures démoniaques avec un appétit sexuel insatiable et impliquant le sacrifice de jeunes vierges ; Les histoires de robots pervers pouvant envoyer une partie de leur corps à l’autre bout de la galaxie ; Les histoires invraisemblables où des ados attardés sont amenés à sauver le monde ; Les difficultés dues à la vie en communauté pour un jeune homme habitant un harem/résidence étudiante/dojo/etc peuplé principalement de jeunes filles affriolantes et impudiques ; Les différentes interactions avilissantes possible entre une jeune homme et un robot/extra-terrestre/clone/esclave sexuel (barrer les mentions inutiles) en tout genre ; Les aventures de collectionneurs compulsifs qui se mettent en tête de récupérer les objets/animaux/monstres de poches les plus stupides dans un but obscur ; Les aventures de tentacules phalliques compulsives qui se mettent en tête de violer les objets/animaux/collégiennes/monstres de poches les plus stupides dans un but obscur“.

Si vous n’avez pas eu le courage de tout lire, cela parlait surtout de tentacules phalliques.

On y apprend également que Naruto est l’histoire de “comment un jeune ninja nommé Salamèche cherche à se taper sa coéquipière Rondoudou” ou Bleach “l’histoire de jeunes gens qui, dans un état second permanent dû à un abus de drogues hallucinogènes sont persuadés de vivre à coté d’un autre monde tout chelou où les gens viendraient sur la Terre (mais ya que eux qui les voient, tiens ! ^^) pour se battre on sait pas pourquoi avec des monstres chelou qu’on peut pas voir non plus (mais ils les voient aussi, comme c’est bizarre…)“. Enfin, dans le même esprit absurde et toujours sur le thème du cinéma, j’aime beaucoup la définition de phylactère: “Panneau de bois sur lequel est écrit le script en Arial taille 72 pour une bonne lecture et compréhension de l’histoire“.

De la difficulté de définir la BD

Avec dérision Désencyclopédie accomplit l’exercice particulièrement délicat de la définition. Délicat parce que selon les mots que l’on choisit pour définir, le sens donné est évidemment changeant. C’est le cas pour n’importe quel terme, depuis “arrosoir” jusqu’à “zèbre”, mais ça l’est plus encore quand il s’agit de définir un art. Si j’ouvre mon bon vieux Petit Larousse en couleurs de 1972, je lis en sous-définition de “bande” que la “bande dessinée, illustrée” est “une histoire racontée en une série de dessins“. Si j’ouvre mon dictionnaire préféré, le Trésor de la Langue Française informatisé, je constate également que la bande-dessinée n’a pas de définition à part entière et qu’elle est “synon. de dessin animé” (sic). Mais surtout qu’il s’agit d’une “séquence d’images, avec ou sans texte, relatant une action au cours de laquelle les personnages types sont les héros d’une suite à épisodes (ex. : Bécassine, les Pieds-Nickelés, Tintin, Astérix, Lucky Luke, les Dalton, etc.)“.

On voit bien que la clé réside dans la succession d’images. Elle est au centre de l’une des tentatives de définition de la BD les plus abouties que j’ai lu, à savoir celle produite par Will Eisner dans son ouvrage “Comics and Sequential Art“. Pour l’auteur génial du Spirit, la BD est avant tout un “art séquentiel” à savoir un “moyen d’expression créatif, discipline à part entière, art littéraire et graphique qui traite de l’agencement d’images et de mots pour raconter une histoire ou adapter une idée“. S’il note lui aussi la parenté avec le cinéma, Eisner remarque aussi que “alors que chacun de ses éléments constitutifs -comme la conception, le dessin, la caricature et l’écriture- ont trouvé une reconnaissance académique, leur combinaison en un médium unique a mis longtemps à se faire une place aux côtés de la littérature et de l’art“. Et de noter, au moment de la parution du livre en 1985, que la BD “restait incapable, en tant que genre, de susciter la moindre critique intellectuelle sérieuse. Comme je l’enseignais souvent à mes élèves “un beau dessin n’est pas suffisant”.

En encore, je dois avouer que je n’ose pas m’attaquer aux définitions des sous-genres. Par exemple, le terme de «roman graphique» («graphic novel»), a une sérieuse tendance à me donner de l’urticaire quand j’essaye d’en parler: je me sens un peu à chaque fois comme le super-héros dans ce dessin de Chris Ware qui tente de s’envoler d’un building et qui s’écrase lamentablement par terre.

Laureline Karaboudjan

Illustration : Extrait de la couverture de Chris Ware, la BD réinventée, DR.

lire le billet

Recent Comments